プレスリリース 1

国立大学法人 東京学芸大学

うま味調味料の量産に道

平成25年9月17日

1.要点

私たちの研究グループは、うま味調味料(別名化学調味料)の主成分であるグルタミン酸の生産にかか わる重要なタンパク質の性質を突き止めました。

2.研究の背景

うま味調味料として使われるグルタミン酸は、発酵 法と呼ばれる製法で作られています。この製法では、 サトウキビなどから採った糖蜜やでんぷんを、グルタ

ミン酸生産菌と呼ばれる細菌に発酵させ、グルタミン酸を菌体外に排出させて、精製しています。この過程で、いかに菌体外に効率良くグルタミン酸を排出させるかが、工業的に大切です。

私たちは、この排出にかかわるタンパク質であるMscCGに着目しました。グルタミン酸生産菌のMscCGは、さまざまな細菌のMscSに似ています。MscSは、細菌が低浸透圧にさらされたときに、細胞外に種々のイオンや

アミノ酸などを排出することにより細胞内外の浸透圧をなくして、細菌が破裂することを防いでいます。 また、MscSは、細胞膜に存在するイオンチャンネルと呼ばれるタンパク質であり、細胞膜が伸びるとMscSの一部に穴が開き、イオンやアミノ酸を通します。

3.研究結果

私たちはMscCGとMscSの性質を電気生理学的に比較した結果、MscSでは穴は開き易いと同時に直ぐに閉じてしまうという性質をもっていることが分かりました。この性質は理屈に合っています。なぜなら、穴が閉じなければイオンやアミノ酸が細胞外に出続けて、細菌は死んでしまうからです。ところが、MscCGは開きにくく

閉じにくいことを初めて突き止めました。MscCGは、グルタミン酸が細胞内にたまり、細部膜が変化を受けたとき、グルタミン酸を排出し続けることができると考えられます。

4.研究結果の意義

MscCGの性質が分かったことにより、グルタミン酸を更に効率良く排出できる改良型MscCGや、グルタミン酸とは異なるアミノ酸を選択的に排出できる改変型MscCG

作る道が開けました。

5.掲載された論文

この研究は、9月17日にアメリカ生物物理学会の国際誌、バイオフィジカル・ジャーナルに掲載されました。

Nakayama, Y.*, Yoshimura, K., and Iida, H.* (2013)

Electrophysiological characterization of the mechanosensitive channel MscCG

in Corynebacterium glutamicum. Biophysical Journal 105:1366– 1375. *Co-corresponding author

6.本プレスリリースに関する問い合わせ先

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1

東京学芸大学教育学部生命科学分野

飯田 秀利 教授

E-mail: iida@u-gakugei.ac.jp

TEL & FAX: 042-329-7517

************************************************************************************************************

プレスリリース 2

国立大学法人 東京学芸大学

浸透圧調節の新しいしくみを発見

平成24年8月22日

おふろに長く入っていると、手の指がふくれます。しかし、ふくれ過ぎて細胞が破裂することはありません。その理由は、浸透圧により細胞の中に水が入ってきても、細胞膜にあるイオンチャンネルというタンパク質などがカリウムイオンや水を細胞の外へ直接放出するからです。しかし今回、このような以前から知られていた浸透圧調節のしくみとは異なる新しいしくみを、本学の中山義敬博士(日本学術振興会特別研究員)と飯田秀利博士(生命科学分野教授・附属小金井小学校長)の研究グループが発見しました。

研究グループは酵母のMsy1とMsy2と名づけた2つのイオンチャンネルに着目しました。研究の結果、この2つのイオンチャンネルは細胞内の小胞体の膜にあり、浸透圧を感じた時に、細胞内のカルシウムイオン濃度を調節していることを発見しました。ヒトでも酵母でも、細胞内のカルシウムイオンは、さまざまな種類のタンパク質のはたらきを調節して、細胞内外のイオンのバランスを保ちます。こうすることにより、細胞が破裂しないように浸透圧が適度に保たれます。今回の発見から、細胞の外と接している細胞膜だけでなく、細胞内の小胞体膜にあるイオンチャンネルも浸透圧調節に大切なはたらきをしていることが分かりました。

今回の発見から、もう一つおもしろいことが分かりました。Msy1とMsy2は、もともとはバクテリアの浸透圧調節をするイオンチャンネルを祖先にもつと考えられています。かつてバクテリアの細胞膜ではたらいていたイオンチャンネルが、酵母の細胞の中ではたらくように進化したと考えられます。今回の発見は、生物の浸透圧調節の進化を考える上でも重要です。

この成果は、腎臓病など多くの病気と関わる浸透圧調節の新しいしくみの解明につながると期待されます。本研究成果は、英国科学雑誌「ネイチャー コミュニケーションズ」に英国時間8月21日16時(日本時間22日0時)に発表されました。また、朝日新聞の科学欄で紹介されました(8月27日付け朝刊)。

さらに詳しく知りたい方は以下をお読みください。

国立大学法人 東京学芸大学

細胞内で低浸透圧ストレスを感じる新しい仕組みを発見

— 低浸透圧ストレス応答機構の新たな理解に期待 —

平成24年8月22日

1.要点

1) 浸透圧センサーとしてはたらく新しい機械受容チャネルの遺伝子を発見しました。

2) 浸透圧は細胞内オルガネラの一つ(小胞体)でも感知されることを明らかにしました。

3) この機械受容チャネルは、細胞体積と細胞内カルシウム濃度の両方を制御することにより、浸透圧の調節をしていることを明らかにしました。

4) この調節が効かないと、細胞死が引き起こされることを明らかにしました。

5) 本研究の成果は、低浸透圧ストレスを感じる新しい仕組みの理解につながります。

2.本プレスリリースに関する問い合わせ先

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1

東京学芸大学教育学部生命科学分野

飯田 秀利 教授

E-mail: iida@u-gakugei.ac.jp

TEL & FAX: 042-329-7517

3.研究の背景

浸透圧調節は生物にとって、必要不可欠な機能です。例えば、血液の赤血球は真水にさらされると水が流入して、細胞が破裂したり、イオンの恒常性が破綻したりします。生物はこの生存の危機を回避するために実に巧妙な機構で浸透圧を調節します。低浸透圧刺激にさらされた細胞はイオンやグリセロールなどの高浸透圧の原因となる物質を細胞外に放出し、細胞内と外の浸透圧の差をなくそうとします。この応答を行うために細胞は浸透圧という物理的な力を認識しなければなりません。しかし、浸透圧を感知するためのセンサー分子は何なのか、よく分かっていませんでした。物理的な力によって開口する機械受容チャネルは浸透圧センサーとしてはたらく分子の有力候補と考えられています。しかし、バクテリアからヒトまで多種多様な機械受容チャネルが存在しており、どの機械受容チャネルが浸透圧センサーの分子実体としてはたらくのか分からない状態にあります。そこで研究グループは、分裂酵母を用いて浸透圧センサーとしてはたらく新たな機械受容チャネルを同定し、低浸透圧ストレス応答の分子メカニズムを解明することに挑みました。

4.研究結果

研究グループは、浸透圧センサーを同定するためにバクテリアの機械受容チャネルMscSのホモログに注目しました。バクテリアの機械受容チャネルMscSは低浸透圧応答にはたらく機械受容チャネルとして知られていました。しかし、真核生物のMscSホモログは葉緑体など細胞内のオルガネラ膜で見つかっていましたが、浸透圧応答における機能は明らかにされていませんでした。分裂酵母のゲノムから2つのMscSホモログ遺伝子を見つけ、これらをMsy1とMsy2と名付けました。そして、Msy1とMsy2の遺伝子破壊株を作製し、低浸透圧応答における役割を調べました。

この遺伝子破壊株を使った実験から、以下のようにMsy1とMsy2は低浸透圧応答に必要な小胞体膜上の機械受容チャネルであることが明らかになりました。

1) Msy1とMsy2の遺伝子は浸透圧ストレス後、5倍以上に発現量が上昇し、Msy1とMsy2の遺伝子を破壊すると、低浸透圧刺激後の細胞の生存率が著しく低下しました。

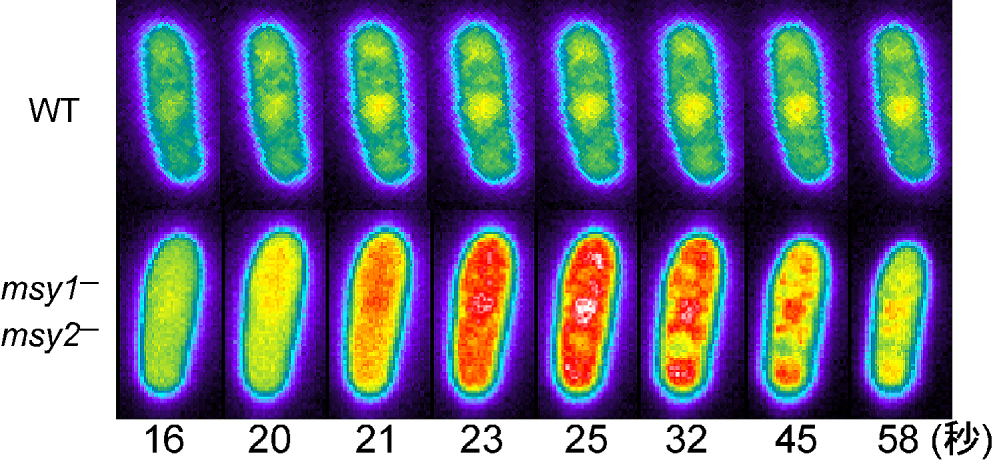

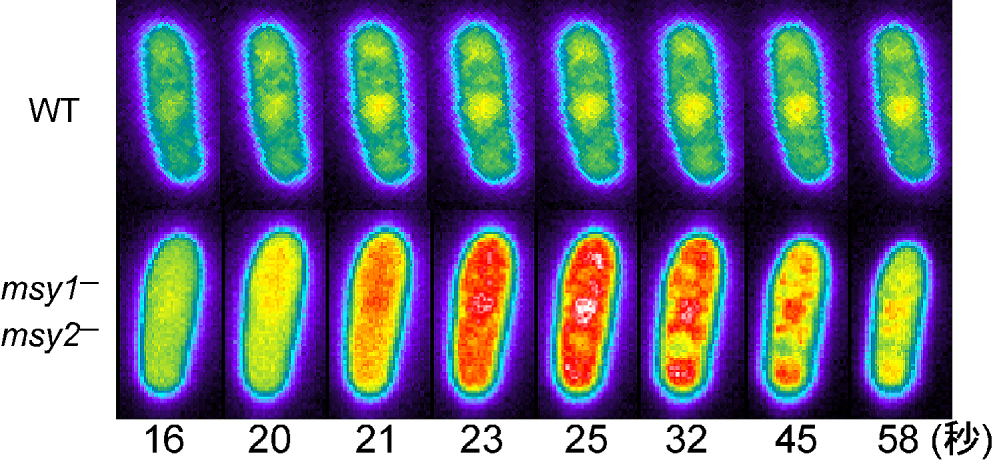

2) Msy1とMsy2の遺伝子が破壊された細胞では、低浸透圧刺激時の細胞の体積、細胞内カルシウム濃度が野生株の細胞よりも増大しました(図)。

3) Msy1とMsy2のタンパク質に蛍光物質をつけて、細胞内での存在場所を調べた結果、両者とも小胞体膜に存在していました。ただし、Msy1は核周辺の小胞体の膜に、Msy2は細胞膜周辺の小胞体の膜に存在していました。

4) Msy1を大腸菌に発現させて、膜に張力を与えると、イオンチャネル電流が計測できました。

以上の結果を総合しますと、Msy1とMsy2は小胞体で低浸透圧を感じている機械受容チャネルであると考えられます。

図 低浸透圧刺激後の細胞内カルシウム濃度の変化

細胞内カルシウム濃度の高さを色で表した。緑、黄、赤の順にカルシウム濃度が低濃度から高濃度であることを示しています。野生株(WT)では、低浸透圧刺激後に細胞内カルシウム濃度がわずかに上昇します。ところが、msy1— msy2—二重欠損株では、野生株に比べ、細胞内カルシウム濃度が異常に上昇することが分かりました。このことは、Msy1とMsy2が低浸透圧刺激後のカルシウム濃度の調節にかかわっていることを示している。上段:野生株;

下段:msy1— msy2—二重欠損株。パネルの下の数字は低浸透圧刺激後の経過時間を示しています。

5.研究結果の意義

浸透圧調節には細胞に存在するセンサーが浸透圧という物理的な力を感知し、適切に応答することが不可欠です。もし力を感知するためのセンサーがなければ、細胞は何の防御もできず、破裂するという事態に陥ります。その結果、生命の生存にとって危機的な状態になります。本研究は、細胞小器官の一つである小胞体に存在する機械受容チャネルが、浸透圧センサーとしてはたらき、細胞の生存に必要な防御応答にはたらいているという新しい仕組みを世界で初めて明らかにしました。この点で、極めて独創性が高く、意義が大きいと言えます。機械受容チャネルによる浸透圧調節は、腎臓や神経細胞の機能に重要であることが以前より指摘されていますので、本研究はこれらの研究にも役立つものと期待されます。

6.掲載された論文

Nakayama, Y., Yoshimura, K, and Iida, H. (2012) Organellar mechanosensitive channels in fission yeast regulate the hypo-osmotic shock response. Nat. Commun. 3:1020 doi: 10.1038/ncomms2014

7.主たる研究者

東京学芸大学教育学部生命科学分野

中山 義敬(日本学術振興会特別研究員)

飯田 秀利(教授)

************************************************************************************************************

プレスリリース 3

国立大学法人 東京学芸大学

独立行政法人 理化学研究所

国立大学法人 名古屋大学

国立大学法人 群馬大学

財団法人 かずさDNA研究所

財団法人 東京都医学研究機構

植物の触覚に大切な遺伝子を発見

- ダーウィン以来の難題の解決に糸口 -

平成19年2月20日

1.要点

1)シロイヌナズナの触覚にはたらく遺伝子を発見

2)この遺伝子からできるタンパク質はカルシウムを細胞内に取り込む

3)この遺伝子がないと、シロイヌナズナの根は土の固さを判別できない

4)ダーウィンの研究以来の難問(植物の触覚の本体は何か)の解決に糸口

東京学芸大学は、国内5研究機関(上記参照)と共同で、シロイヌナズナの触覚にはたらく遺伝子を発見しました。この遺伝子はMCA1と命名されました。MCA1遺伝子からできるタンパク質は細胞膜に存在し、細胞内にカルシウムを取り込むはたらきをします。この遺伝子を破壊した植物の根は、土の代わりに用いた寒天培地の固さを感知することができず、正常に伸長することができませんでした。

植物は触れられたり、固いものにぶつかると、それを知ることができます。このことは、120年も前に進化論で有名なダーウィンによって「よじのぼり植物」という著書の中で詳しく報告されています。それ以来、世界中の多くの研究者たちが植物の葉や根の触覚をつかさどる本体(センサー)を探し求めてきましたが、誰も成功しませんでした。ただし、最近の研究により、植物に触ると細胞内のカルシウム濃度が急激に上昇することが示されていますので、そのセンサーの1つはカルシウムを細胞内に取り込むタンパク質であると予想されていました。

今回の研究結果はその予想と一致しており、MCA1遺伝子がこのセンサータンパク質の遺伝子であることを示しました。本研究成果は、長年謎とされてきた植物の触覚のメカニズムを解明する突破口になるものと大きく期待されます。

この研究は、東京学芸大学教育学部生命科学分野の飯田秀利教授が研究代表者として独立行政法人・科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業の助成を受けて実施したものであり、米国科学アカデミー紀要に発表されました。

2.本プレスリリースに関する問い合わせ先

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1

東京学芸大学教育学部生命科学分野

飯田秀利 教授

E-mail : iida@u-gakugei.ac.jp

TEL & FAX : 042-329-7517

3.解説

1)背景

植物は動物と同じように触覚をもちます。このことは、オジギソウが「お辞儀」をし、アサガオが支柱に巻付き、根が石をよけるなどの様子を見ればよく分かります。接触、重力、風などの刺激は総称して機械刺激と呼ばれます。動物の場合、これらの機械刺激を感知する感覚器官が発達しており、ヒトを含めた動物の生活に欠かせません。植物の場合も、植物体を支え、風に抗し、根を張るために機械刺激を感知することは不可欠です。しかし、それを感知するためのセンサーは何なのか、よく分かっていませんでした。ただし、植物に触ると瞬時にして細胞内のカルシウム濃度が上昇することから、細胞膜に存在してカルシウムを細胞内に取り込むタンパク質がセンサーの有力候補として挙げられていました。このようなタンパク質を機械刺激作動性カルシウムチャネルと呼びます。また、カルシウムは外界の刺激を細胞内のさまざまな酵素に伝えることにより、細胞の分裂や伸長を調節していることが分っています。

「要点」で述べましたように、進化論で有名なダーウィンの研究以来、長年にわたって世界中の多くの研究者がこのセンサーとは何かを研究してきましたが、その実体が不明のまま今日に至っています。

2)研究結果

研究グループは、シロイヌナズナから機械刺激作動性カルシウムチャネルの候補遺伝子を単離するために、酵母の機械刺激作動性カルシウムチャネルであると予想されているタンパク質を欠失した突然変異株(mid1変異株)を利用しました。酵母のmid1変異株はある条件で致死となりますので、その致死性を回復できるシロイヌナズナの遺伝子を検索しました。その結果、1つの遺伝子が得られました。これをMCA1遺伝子と名付けました。

この遺伝子を使った次の実験からMCA1遺伝子は機械刺激作動性カルシウムチャネルの遺伝子である可能性が高いと判断されました。

(1) MCA1遺伝子から作られるタンパク質(Mca1と書く)は、酵母細胞に発現させると確かに細胞膜に存在し、カルシウムを取り込む活性をもっていた。

(2) MCA1遺伝子をシロイヌナズナでたくさん発現させると、根からのカルシウムの取り込みが増加した。また、そのシロイヌナズナに機械刺激の一種である低浸透圧刺激を与えると、野生型よりもたくさんのカルシウムを取り込み、細胞内のカルシウム濃度が上昇した。

(3) 動物の細胞にMCA1遺伝子を発現させ、その細胞膜を伸ばすという機械刺激を与えた場合でも、細胞内のカルシウム濃度が上昇した。

(4) MCA1遺伝子を欠失したシロイヌナズナの芽生えの根は、0.8%の軟らかい寒天培地から1.6%の固い寒天培地へ進入することができなかった(下図を参照)。一方、対照として用いたMCA1遺伝子をもつ野生型の根は正常に侵入することができた。この結果は、MCA1遺伝子は根による寒天の固さの感知にはたらくことを示唆している。

以上の結果を総合しますと、MCA1遺伝子は機械刺激作動性カルシウムチャネルの遺伝子である可能性が高いと考えられます。

図 二層寒天法によるmca1欠損株の根の表現型

上層の寒天濃度を0.8%、下層の寒天濃度を1.6%とした培地において、野生型の根は下層に侵入できる(左のパネル)。一方、mca1欠損株の根は下層に侵入できないものが多い(中央のパネル2つ)。中央上のパネルは真横から見た図であり、中央下のパネルは斜め上から見た図である。野生型MCA1遺伝子を導入されたmca1欠損株の根(右のパネル)は野生型の根と同じように下層に侵入できる。矢じりは上層寒天と下層寒天の境を示す。

3)研究結果の意義

植物が生長するためには、機械刺激を感知し、応答することが不可欠です。この感知のためのセンサーがなければ、植物はうまく立っていられず、土の固さに応じて根を張れません。本研究は、このような植物の基本的性質を調節する機械刺激センサーの重要な構成要素を世界で初めて明らかにした点で極めて独創性が高く、意義が大きいと言えます。

なお、機械刺激作動性カルシウムチャネルは、単に接触感知だけでなく、細胞や花粉管の伸長など、細胞形態の変形を伴う生命現象に重要であることが指摘されていますので、本研究は植物生長の基礎研究にも大いに役立つものと期待されます。

4.掲載された論文

Nakagawa, Y., Katagiri, T., Shinozaki, K., Qi, Z., Tatsumi, H., Furuichi, T., Kishigami, A., Sokabe, M., Kojima, I., Sato, S., Kato, T., Tabata, S., Iida, K., Terashima, A., Nakano, M., Ikeda, M., Yamanaka, T., and Iida, H. (2007) Arabidopsis plasma membrane protein crucial for Ca2+ influx and touch sensing in roots. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:3639-3644

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0607703104

5.研究チームの皆さん(*印は各チームのリーダー)

1)東京学芸大学・教育学部・生命科学分野

中川祐子、山中拓哉、寺島明日香、中野正貴、池田光伸、*飯田秀利

2)理化学研究所・筑波研究所・植物分子生物学研究室

片桐 健、*篠崎一雄

3)名古屋大学大学院・医学研究科・細胞生物物理学教室

威 智、辰巳仁史、古市卓也、岸上明生、*曽我部正博

4)群馬大学・生体調節研究所・細胞調節分野

小島 至

5)かずさDNA研究所・植物遺伝子研究室

佐藤修正、加藤友彦、*田畑哲之

6)東京都医学研究機構・東京都臨床医学総合研究所・細胞膜情報伝達2

飯田和子