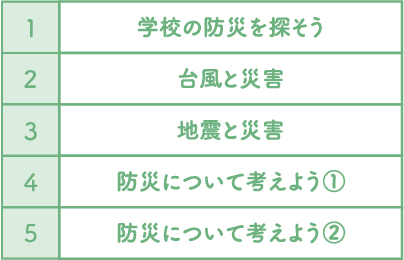

授業内容

本研究の目的は「知的障害特別支援学校高等部における防災教育の視点を踏まえた理科の授業教材の開発」を行うことである。

理科の学習内容は日常生活との関わりが深く、観察・実験を通して探究的に学ぶプロセスや理科の見方・考え方等は、「生きる力」に様々な形で結びついている。生活に結びついた具体的な活動を設定することが可能な理科教育の内容は、知的障害のある生徒の特性を鑑みても非常に重要であるといえる。

これらを踏まえ、申請者らは知的障害特別支援学校高等部を対象に「理科教育の実態と課題に関する調査(2020及び2021)」を行った。その結果より、理科授業において多くの学校で、「身の回りのことや生活に関わるものを取り扱う」、「天気、川、土地などの指導に当たっては、災害に関する基礎的な理解が図られるようにしている」ことに配慮して授業づくりを行っていることが明らかとなった。特に、災害に関しては生活に関わる身近な内容であり理科との関連も深い。

しかしながら、各学校における災害等に関する学習は防災訓練等の一過性のものが多い傾向にあったり、知的障害のある児童生徒の実態に合う教材が少ないことが課題として明らかとなっている。知的障害のある生徒の実態を鑑みると生徒の災害対応能力を主体的に高めるための教育的工夫に加えて、教科学習を通して災害をもたらす自然の仕組みを学び、理解を深めることが重要であり、理科教育が担う役割は極めて高いといえる。

理科の学習内容は日常生活との関わりが深く、観察・実験を通して探究的に学ぶプロセスや理科の見方・考え方等は、「生きる力」に様々な形で結びついている。生活に結びついた具体的な活動を設定することが可能な理科教育の内容は、知的障害のある生徒の特性を鑑みても非常に重要であるといえる。

これらを踏まえ、申請者らは知的障害特別支援学校高等部を対象に「理科教育の実態と課題に関する調査(2020及び2021)」を行った。その結果より、理科授業において多くの学校で、「身の回りのことや生活に関わるものを取り扱う」、「天気、川、土地などの指導に当たっては、災害に関する基礎的な理解が図られるようにしている」ことに配慮して授業づくりを行っていることが明らかとなった。特に、災害に関しては生活に関わる身近な内容であり理科との関連も深い。

しかしながら、各学校における災害等に関する学習は防災訓練等の一過性のものが多い傾向にあったり、知的障害のある児童生徒の実態に合う教材が少ないことが課題として明らかとなっている。知的障害のある生徒の実態を鑑みると生徒の災害対応能力を主体的に高めるための教育的工夫に加えて、教科学習を通して災害をもたらす自然の仕組みを学び、理解を深めることが重要であり、理科教育が担う役割は極めて高いといえる。

※本研究は科研費2023年度奨励研究(23H05104)の助成により実施したものである。

方 法

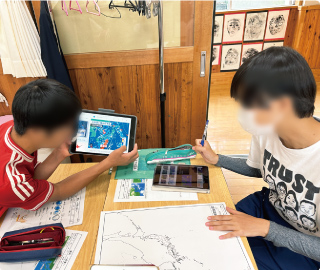

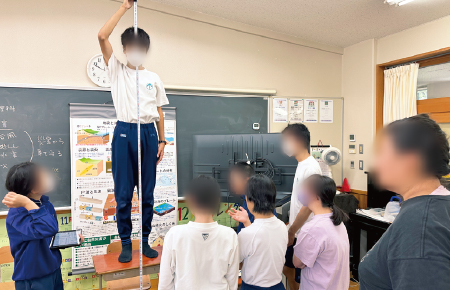

理科の見方・考え方を働かせ、非常時に命を守り、安全かつ適切な対応ができる資質・能力の育成を目指す理科の授業教材を作成した。

具体的方法は、①先行研究の調査 ②生徒への知識や災害対応能力に関する実態調査 ③授業教材開発・実践、⑤実践の検証により行った。

実践については、国立大学附属特別支援学校高等部の理科授業を対象とした。本研究の実施に当たっては、研究の目的と内容等を書面にて、授業対象者本人とその保護者にて提示し同意を得て実施した。

具体的方法は、①先行研究の調査 ②生徒への知識や災害対応能力に関する実態調査 ③授業教材開発・実践、⑤実践の検証により行った。

実践については、国立大学附属特別支援学校高等部の理科授業を対象とした。本研究の実施に当たっては、研究の目的と内容等を書面にて、授業対象者本人とその保護者にて提示し同意を得て実施した。

授業内容

実 践

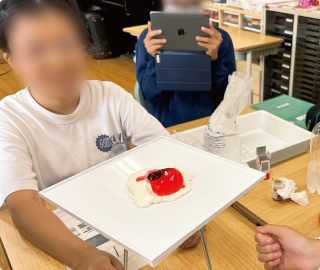

「立体ハザードマップ」を

作ろう!

作ろう!

この課題を解決するため、立体的な地形図とハザードマップを組み合わせて直感的な理解を助ける教材を開発することを目指した。国土地理院の「地理院地図」のwebサイトから目的の地域の地形データを入手し、これを元に等高線に沿って複数枚の板を切って貼り合わせた模型を製作し、そこにハザードマップを貼り合わせた。

本実践では学校の所在地における防災対策について学習をした。今後は、知的障害のある生徒の学習上の特性を踏まえつつ、生徒一人ひとりの居住地に合わせた学びのカスタマイズが必要である。また、本研究では地震や台風、噴火など多様な災害について触れたが、より焦点化して学ぶことも必要ではないかと考えられる。本研究の内容を踏まえ、今後は必要な知識や技能等を身に付けられるようにするため継続的、段階的な指導を行っていくことともに、さらに、モデルを改良し、実践成果を積み重ねていきたい。