�P.�͂��߂�

�����ʂƂ��������ʂ́A���Ƃ��Ă��镨�����\�����Ă���v�f���q(elementary entities)�̐��ɔ�Ⴗ��(���̗v�f���q�́A�K�����w����p���ē��肵�Ă���)�B���̔��萔�́A�A�{�K�h���萔�mA(6.022�~1023mol�|1)�̋t���ł���B���̃A�{�K�h���萔�m�`�������ɂ�苁�߂�B

�A�{�K�h���萔�����߂���@�͂��������邪�A����́A�����߂��Ă���A�{�K�h���萔�����߂��Ƃ��Ɠ������@�ł���A���x���i�q�萔���狁�߂���@�ōs���B

���x���́A����(�l)��̐�(�u)�ŏ�������܂�B

�ρ��l�^�u

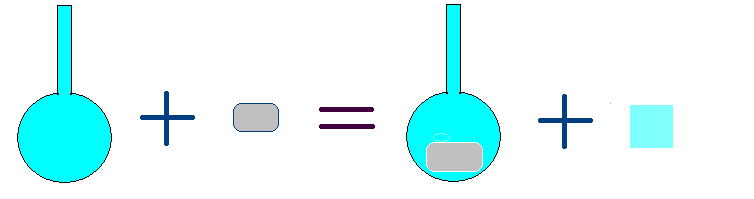

�����ŁA�P�������ɂ��čl����ƁA�P����������̑̐ς��u���Ƃ���ƁA

�ρ��l�^�u���@(�l�͕����l��p����)

1����������̑̐ς́A���q1����߂�̐�(��)�ƃA�{�K�h���萔(�m�`)�Ƃ̐ςł���킹��̂ŁA

�ρ��l�^�ҥ�m�`

���������āA�A�{�K�h���萔�m�`�͈ȉ��̂悤�ɕ\����B

NA���lm�^�ϥ��

���q1����߂�̐σ҂́A�i�q�萔�����狁�܂�B

����āA���x�ρA�i�q�萔�������߂�A�{�K�h���萔�����߂邱�Ƃ��ł���B

���x�̋��ߕ��͂��������邪(�e�����ׂĂ݂Ă�������)�����ͤ�A���L���f�X�@�ōs���B

�i�q�萔�����痧�����̏ꍇ��҂͂�3�^��(���͒P�ʊi�q�Ɋ܂܂�闱�q��)�ŕ\����B

�� SI��{�P�ʂ̒�`�F0.012kg�̒Y�f�|12�Ɋ܂܂��Y�f���q�Ɠ����̒P�ʗ��q���܂ތn�̕����̗ʂ�1�����Ƃ���B

�������܂łɈȉ��̎������w�K���Ă����ĉ������B

�E Bragg�̎��E�i�q�萔�EMiller�w���E�\�����q�E�w���Â�(�A�g�L���X�������w �Q��)

�E ��d�r�̎g����

2�D�������@

�T.���x�����߂�

�@ �P�������Q�T���ɒ�������B

�A ��d�r�ɏ����������A�����ƕʁX�ɍP�����ɐZ���B

�B �P�T����Ɏ��o���A���������Ă����d�r�ɂ������������ӂ����A���ʂ���B(��W1[g])

�C ��d�r�̒��̐����̂āA�����ɖ߂��B

�D �A���~�j�E���̏d���𑪒肷��B(��W2[g])

�E �D�̃A���~�j�E�����C�̔�d�r�ɓ���A�A�A�B�̑�����s���B

�@�@�@�@(��W3[g])

�F �����̌��ʂ����ƂɁA���x�����߂�B

�@�@�@�@�@

�@�@�v1/g �@�@�@�@ �v2/�� �@�@�@�@�v3/�� �@�@�@�@ �@ �H

����ăA���~�j�E���̖��x��Al�́A25���ł̐��̖��x�ςv��p���Ĉȉ��̂悤�ɕ\����B

���x��Al���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��W���@�@�@�@�@�@�@�@�@g/cm3

�ȏ�̑����3��ȏ�J��Ԃ��A���ϒl�����߁A�A���~�j�E���̖��x�Ƃ���B

�� �M����Ԃɂ���

99���M�����(����l�̊m����)

�@����l���ǂꂾ���M������ɒl������̂��������B

�\���}���l(�Ӄ�){��(�\���|����)2/��(���|1)}1/2�@�E�E�E�@

���F�L�Ӑ����@�ӁF���R�x(���]1)�@�E�E�E�@�ʎ��Q��

���ϒl�\����������/���@����1�C2�C�E�E�E

�` �a �b �c

�P 1��� 2��� 3���

�Q �v1/g

�R �v�Q/g

�S �v�R/g

�T

�U ���x��

�� ���ϒl�\���̋��ߕ�+

�@�Z���Ɉȉ��̂悤�ɓ��͂���

�@�@�@�@�@�@��AVERAGE(�a6�F�c6)

�@�@ �c"E2����E4�̒l�̕��ϒl�����߂�"�Ƃ�������

�����̕����a ��(�\���|����)2 �̋��ߕ�

�@�@�@�@�@�Z���Ɉȉ��̂悤�ɓ��͂���

�@�@�@�@�@�@��DEVSQ(�a6�F�c6)�@���`

�c"E2����E4�̒l�̕��̕����a�����߂�"�Ƃ�������

�� �@���̔g�����̋��ߕ�

�@�@�@�@�@�Z���Ɉȉ��̂悤�ɓ��͂���

�@�@�@�@�@�@��SQRT(A�^(��(���|�P)))�@�@

�@�@�@�c"(�@)�Ƀ��[�g��������"�Ƃ�������

���x�̕��ϒl�@�@�@�@�@�� cm�]3

�X�X���M����ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@