民族植物学研究室 研究室の今日は下記にあります。

CBD市民ネットワーク/人々とたねの未来作業部会ポジションペーパー提言第2.1版

たねの未来講座_東京学習会_ご案内(1〜5回).pdf

第6回環境科カリキュラム研究会6curi.pdf

第5回環境科カリキュラム研究会5curi.pdf

奄美大島、沖縄本島、ハワイ諸島に行きました。下に在来野菜の写真があります。東京より涼しかったです。

注意: 検索で人脈などを見せるページがありますが、木俣が知らない方、同姓同名の別人、などですので、

どうか鵜呑みにしないでください。誤解されるので、あまり好意あるページとは思えません。

予定表 研究室ゼミは 月曜日午後6時からです

2010年

研究室の共同課題: 1)多摩川一斉調査への協力

2)生物文化多様性学習プログラムを考える:共同研究

3)東南アジアについて学び、博物館展示を作る:大学院講義課題

11月3日 第16回ミューゼス研究会、小菅村

11月6日 冒険学校同窓会 小金井

11月12日 環境科カリキュラム研究会7、三石初雄先生、学大カリキュラムセンター教授

11月21日 多摩川学会シンポジウム 奥多摩町

11月23日 日本有機農業研究会シンポジウム報告会 國學院大學

11月27日 環境教育専攻推薦入試

12月4〜5日 小金井環境まつり

12月7日 韓国新羅大学訪問

12月10日 環境科カリキュラム研究会8 渡辺隆一先生、信州大学教授

12月17〜19日 GLOBE生徒の集い

2011年

1月15〜16日 入試センター試験

2月6日 環境教育コース修士論文発表会

2月9日 環境教育専攻卒業論文発表会

2月11日予定 民族植物智の会

2月12〜13日 博士課程入試

2月23日 環境科カリキュラム研究会9 松本氏 写真家

2月25日 学部入試

3月 卒業式

3月26日 NOMAD 公演

奄美・沖縄本島に有機農家の調査に行ってきました

東京より涼しかったです

詳細はゼミで報告します

勝連城址のふもとにある有機農耕地(勝連さん80歳)

沖縄の島野菜の在来品種 トウガン、キュウリ、バナナなど

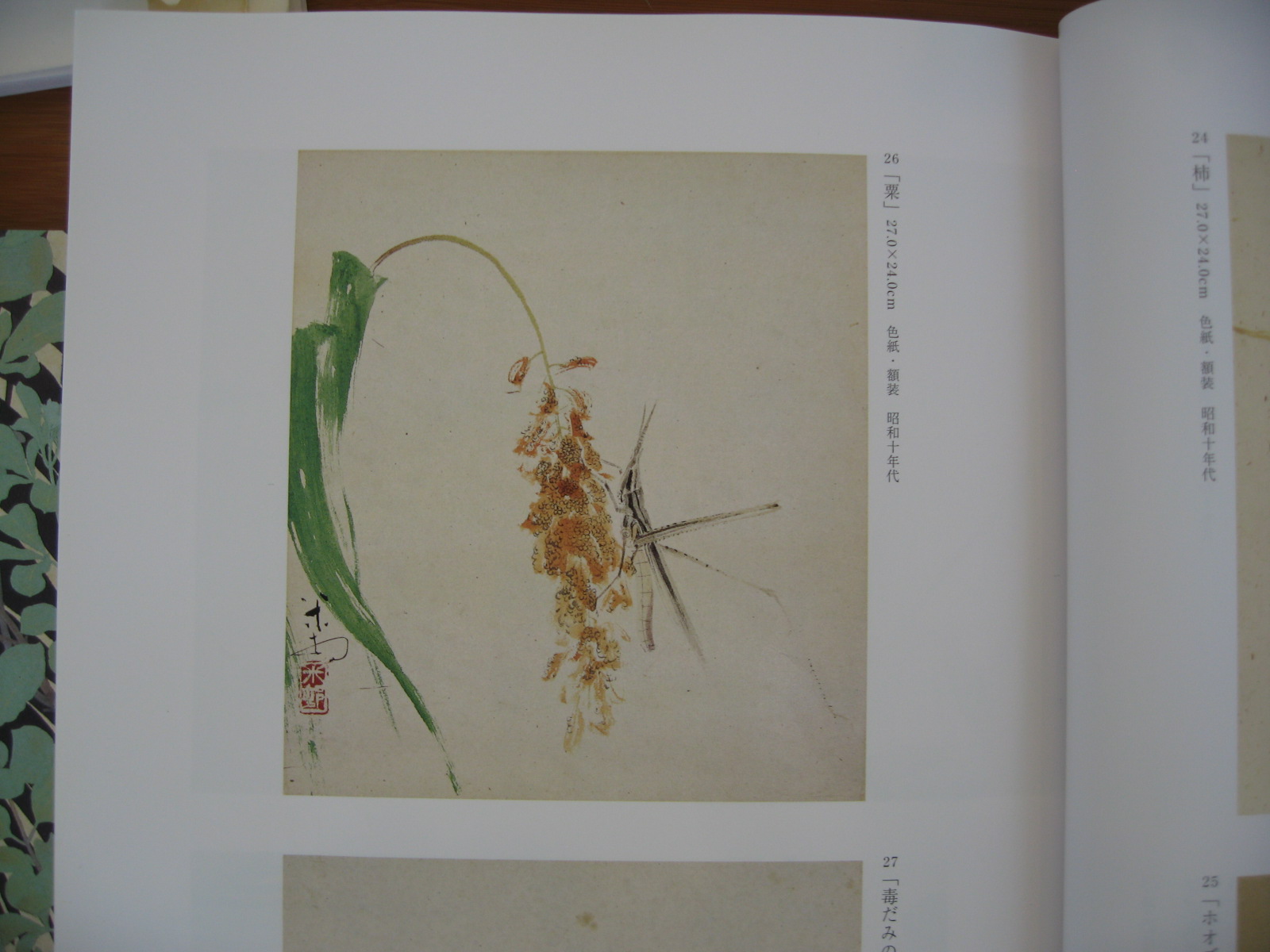

田中一村のアワとバッタの絵(奄美、記念誌掲載、個人所蔵)

///////////////////////////////////////////////////////////////////

終了した事項

1月9日 多摩川調査説明会

1月24日 多摩川一斉調査1

1月29日 生物多様性国際シンポジウム JICA東京センター

1月30日 自然文化誌研究会総会

2月3日 卒論発表会

2月7日 修士論文発表会

2月11〜12日 博士論文発表会

2月17日 ミューゼス研究会13 小菅村

2月20日 民族植物智の会、植物と人々の博物館友の会総会

2月27日 環境教育専攻同窓会、片山先生最終講義

3月4日 CBDseeds 発足の会 国連大学epo

3月19日 卒業式

4月2日 入学式

4月16日 環境施設お茶会 12時から、多目的室、学生のみなさんも集まってください

4月25日 多摩川一斉調査2

5月8〜7日 雑穀栽培講習会 小菅村

5月14日 春の野草を味わう会

5月15日 雑穀研究会春の勉強会、農大

5月20日 学芸の森プロジェクト・ショート講座「学芸の森小史」

5月29〜30日 小菅村バス巡検、三菱UFJ環境財団寄附講義による

6月5日 第30回環境教育セミナー「生物文化多様性とアニミズム」

6月18日 CBD市民ネット/人々とたねの未来作業部会、学習会1種とは何か?

7月2日 たねの未来講座東京学習会第2回

7月3日 修士論文中間発表会夏

7月3〜4日 小菅のびとCONE+講習会

7月7日 教育改善プロジェクト報告会

7月10日 CBD100日前 プレイベント 国連大学

7月15日 環境科カリキュラム研究会第5回

7月17〜18日 小菅巡検MC

7月24日 大学説明会、

7月25日 多摩川一斉調査3

7月29日〜8月6日 奄美、沖縄有機農家・在来品種調査

8月8日 講座 生物文化多様性保全とアート

9月7〜8日 雑穀研究会、熊本

9月9〜11日 植物学会、中部大学

8月27日 ミューゼス研究会 小菅村

9月3日 人々とたねの未来作業部会第4回東京学習会

9月14日 第6回環境科カリキュラム研究会 高野孝子さん講義

9月27日 貫井南公民館小菅巡検

10月16日 修士論文中間発表会秋

11〜15日 MOP5

18〜29日 生物多様性条約COP10 名古屋に行きましょう

10月24日 多摩川一斉調査4

|

静岡市葵区井川調査

素晴らしい雑穀の畑には5種の雑穀にそれぞれ数品種の栽培がありました。

大勢の方々が種継ぎをしておいでです。今でも楽しく食されています。

ヤマメ祭に参加させていただきました。

2007年度卒業・修了生との記念写真

環境学特論と環境民族植物学特論で、中央アジア小展示をしています(11月24日〜)。

自然文化誌研究会の主催で、小菅カレッジ/ELF環境学習中堅指導者

研修会第1期を終了しました(2007年10月〜2008年3月)。

環境プロダクト・デザイン研究室と共同で『雑穀展』を学大ギャラリーで開催しました(下)。

小菅の湯でも開催しています(上)。雑穀メニューの紹介で、注文が大幅に増えたそうです。

石垣島に行ってきました。伝えたい自然と文化があります。

キビなど雑穀、海産物、野菜などの健康食。珊瑚でモロコシの脱穀。

天然記念物ヤエヤマシタンの大木、平久保の灯台

2009年 忙しくて更新しませんでした。

2008年

2月2日 多摩とことん討論会

2月6日 学部環境教育専攻 卒業論文発表会

2月9日 大学院環境教育サブコース 修士論文発表会

2月23日 民族植物智の会 研究発表・昼食会

学部4名、修士1名の予定

3月19日 卒業式

5月17日 雑穀研究会 春の勉強会 「縄文時代の雑穀」

7月12日 大学院環境教育コース中間発表会

7月26日 現代GPプロジェクト科目 成果発表会

7月27日 特別展示「植物と人々の博物館づくり」+小展示「日本の中のインド」

8月1〜3日環境教育学会

8月2日 食農教育フォーラム

8月23日 幼児教育ワークショップ

8月24〜26日 南アルプス雑穀調査

9月18〜23日 京野菜調査、雑穀研究会シンポジウム

10月4日 大学院環境教育コース中間発表会

10月25日 大学院入試

11月4日 GP講演会:冒険と環境学習;関野吉晴+高野孝子

11月 関東地方江戸野菜調査

11月 京野菜調査、エコミュージアム研究会全国大会

11月14〜16日 小金井環境博覧会+ 多摩川エコミュージアム・ネットワーク・シンポジウム第2回

3月19日 卒業式

2006年度の教育実践報告

民族植物学研究室 4つの研究班で調査研究、教育実践研究を進めています

1)民族学調査班: 食文化を中心にフィールド調査研究を進めています。

2)植物学実験班: 栽培植物・雑草の起源と伝播を中心に生態遺伝学的研究をしています。

2007年はキビ、コラティ、コルネを中心に実験しています。

3)環境学習実践班: エコミュージアム日本村「植物と人々の博物館」を中心に環境学習を中心に実践研究しています。

小菅村周辺で、意識調査、ディスカバリー・トレイルづくりをしています。

4)生物文化多様性研究班

とうきゅう環境浄化財団の平成17−18年度助成による調査研究プロジェクトを、卒業生らと実施しました。

多摩川上流および鶴川の5市町村の畑作農耕と野生動植物とのかかわりを中心に、質問紙法郵送調査、面接聞き取り調査、収集雑穀類の遺伝浸食に関する、解析などを行っています。1980年頃と2000年頃の収集在来品種の比較栽培試験では、アワの形態的変異が明らかに、低下していることがわかってきました。

2006年夏は、この地域で30年ほど前から収集してきた在来品種100系統ほどの比較栽培をしています。ご興味ある方は見学にお越しください。6月9日に播種したものが、すくすくと生育しています。ソバ、キビは咲いています。30年前に地域農家から分譲いただいた雑穀の種子もよく発芽しました。8月にはアワも見事に出穂し、大きな形態的変異を示しています。

9月になって、朝日新聞のマリオン担当記者さん2名が取材に来てくださいました。キビは収穫しました。もち性2品種は各11Kg、うるち性品種は6Kg収穫し、お菓子作りの素材とします。

インドのカルカッタ大学植物学教室のPanda博士が10月に、小菅村の共同研究で来日しました。多摩川上流域を巡検し、伝統的智恵を有した古老の皆様をご紹介しました。一緒に公開中間発表会を、小菅村で行ないました。

10-11月に雑穀はすべて収穫して、脱穀もしました。120kgほど収穫できました。

12月に精白、製粉して、東西雑穀プロジェクトのお菓子作りの材料にしました。江戸野菜プロジェクトにも材料を提供しました。

秋から冬にかけて、葉緑体DNAのRFLPと核DNAのAFLP(多型)を調べました。実験を続けていますが、最終報告書を7月末に提出しました。それなりに面白い結果が出たと思います。順次、学会などで発表します。

ドメスティケーションの民族生物学共同研究: 国立民族学博物館

共同研究員として、平成16−18年度に参加しています。12月の研究会では「雑穀の栽培化過程―キビとコラティの比較を中心に」について発表しました。この研究会は終了し、何年か後に研究成果が1冊にまとまり出版される予定です。

学会発表:

2008年

第19回環境教育学会大会(東京、8月)では、『エコミュージアム日本村と「植物と人々の博物館」づくり3』について発表しました。

2007年

日本エコミュージアム研究会研究大会(東京、6月)では『エコミュージアム日本村「植物と人々の博物館」づくり』(2)について発表しました。

2006年

第17回環境教育学会大会(北海道、8月)では、『エコミュージアム日本村と「植物と人々の博物館」づくり』について発表しました。

第20回雑穀研究会シンポジウム(長野県、9月)では、「インド亜大陸における雑穀の起源、伝播と言語考古学」について発表しました。

民族植物智の会会則 (研究室同窓会、2002年2月11日発足)

1.本会を民族植物智(とも)の会という。

2.先人の植物をめぐる知恵を学ぶことを通じて、民族植物学研究室(現在)関係者の親交を深めることを目的とする。

3.勉強会、研究発表会、野外観察会、懇親会などを不定期に開催する。

4.希望があれば環境教育実践施設の共同研究員、ボランティアになり、資料などを利用することができる。

5.事務所は環境教育実践施設民族植物学研究室に置き、事務連絡などを行う。

民族植物智の会

卒業生の皆様、温かいものを用意して、お待ちしています。

鹿や猪の燻製もします。

日時: 2007年2月24日(土) 午前10時から午後3時まで

場所: 東京学芸大学 環境教育実践施設 多目的室

内容: 民族植物学研究室同窓会、卒業論文、修士論文などの発表と昼食懇親会

The East West Millet Project: University of Cambridge, UK

○ 共同研究の可能性を話し合っています。

○ 東西雑穀プロジェクト/日本として、「雑穀の和洋菓子づくり―」と言う課題で、小金井商工会主催の夢プランに応募しました。2次審査で1位入選し、小金井市和洋菓子組合と小菅の湯の協力で、多摩川の地域銘菓をめざして試作を始めています。食材となる雑穀やダイズは、小菅と彩色園で栽培しています。雑穀も豆類も8月に開花中です。9月にキビを収穫脱穀しました。10月には他の雑穀すべてを収穫しました。11月に脱穀調整する予定です。

○ お菓子の試作は進んでいます。講習会では雑穀料理の味などについて参加者による評価調査をしています。これらを参考に更なる改良を進めています。

○ 今年はこの30年間に、多摩地域で収集した約100の雑穀在来品種をすべて栽培試験しています。一同に比較してみる機会は今後ないと思いますので、ぜひ、学芸大学彩色園に見学においでください。

これらは10月にはすべてさく葉標本にしました。

○ 11月5日に、小金井物産展(第3小学校校庭)で雑穀菓子試作第2号(小菅班)を紹介しました。

事前にメールをいただければご案内します。

○ 12月26−27日に、精白と製粉をしました。

○ 多くの方々、お店がかかわってくださり、たくさんの試作菓子ができました。

3月には報告書をまとめ、3月25日には最終の発表会では市長さん他審査員の皆様に試食していただきました。

ユニバーシティ・ガーデン・プロジェクトを提案します。小金井キャンパスに花木の色香を増やしましょう。

○ 挿し木で花木の多くの品種、苗を育てる: 環境教育実践施設職員、民族植物学研究室、ちえのわ農学校の学生らが鷲山学長とともに、各地の植物公園、彩色園などから剪定枝を分けていただき、挿し木をしました。植物公園のご厚意に感謝します。

作業日程: アジサイ(2006年7月25日−26日)、ツバキ、キンモクセイ、ギンモクセイ、クチナシ(2006年7月31日−8月2日)。2007年度はロウバイ、テイカカズラなど、さらに苗木を増やして、2008年度にはキャンパスや小金井、小菅などに定植します。

○ このプロジェクトは、学長のご要望に沿い、始めました。自分たちの手により、3年計画で苗を育てて、学内外に花木苗を増やします。

○ 学生の皆さんの協力を期待しています。

○ 挿し穂はすでに発根してきています。9月になって、アジサイの鉢あげ作業をしました。ツバキはこれからです。ご協力ください。沢山の苗ができ、10月末に圃場に仮植えしました。2007年8月には冬を越した苗が順調に育ち始めています。

○ 第2回学芸の杜環境機構の会合がありました。その他のプロジェクトとして参加を求められています。

最近の講義と実習:すべて現代GP関連科目として実施しています。

2007年度

○ 大学院「環境学特論」において、中央アジアの環境問題を議論し、雑穀展小展示をします。

○ 学部「植物と人々の博物館づくり」では、植物と人々の博物館づくりの基礎技能を修得しています。

○ 学部「学校園の活用と計画」では、学生の皆さんにユニークな通学圏エコミュージアムを提案をしていただきました。

○ 学部「ビオトープと生物資源保全実習」は、東京農業大学の宮林茂幸先生にお願いしました。

○ 後期の「民族植物学」は帝京大学薬学部の木下武司先生にお願いします。植物の医薬利用について、興味深いお話をしてくださいます。

○ 大学院「環境民族植物学特論」は小菅村で合宿して「植物と人々の博物館」づくりをする予定です。

2006年度

○ 大学院「環境学特論」において、小金井第四小学校の協力を得て、通学圏エコミュージアムを検討し、地図を作成しました。

○ 学部「ビオトープと生物資源保全実習」では、「植物と人々の博物館」づくり活動を取り入れてました。

○ 学部「学校園の活用と計画」では、学生の皆さんにユニークな学校園の提案をしていただきました。

○ 後期の「民族植物学」は帝京大学薬学部の木下武司先生にお願いしました。植物の医薬利用について、興味深いお話をしてくださっています。

○ 大学院「環境民族植物学特論」は小菅村で合宿して「植物と人々の博物館」づくりをしました。伝承顧問に民具調査にご協力いただき、整備が進んでいます。雑穀の脱穀も、そば打ちもしました。

以下は過去の記録です

2007年

3月14日 環境教育実践施設 特別講義 小川博久先生

3月16日 卒業式

3月24日 民族学博物館共同研究会

3月25日 東西雑穀プロジェクト 成果を小金井夢プラン報告会で発表

3月30日から 植物と人々の博物館 展示の整備

4月5日 入学式

4月10日 新入生オリエンテーション (新一年生の担任になります)

5月12−13日 民族植物学実践講座 ①

6月16日 現代GP講演会

6月29日−7月11日 雑穀展、美術科ギャラリー

7月7日 プロジェクト学習科目 小菅巡検

7月15日 大学院環境教育サブコース 中間発表会

8月18−19日 民族植物学実践講座 ②

12月8日〜9日 民族植物学実践講座 ③ オッカドドウシンづくり

2006年-2007年

4月5日 第1回多摩川源流大学検討委員会(農大)

4月14日 連絡会(小菅)

4月22日 大豆100粒運動を支える会講演会

4月27日 江戸野菜プロジェクト(小金井)

5月9日 学校林研究会、食農教育ネットワーク

5月12日 小菅村教育委員会、第1回ミューゼス研究会

5月13−14日 第5回雑穀栽培講習会(小菅)

5月16日 東京学芸大学長に協力依頼

5月22日 小金井市長に協力依頼

5月26日 川崎市生涯学習講座

5月31日 神代植物公園、野川公園巡検

6月9日 多摩地域の系統保存雑穀の種まき(学大)

6月18日 第25回環境教育セミナー(学大)

6月23日 雑穀類在来品種の定植

6月24日 第6回雑穀研究会春の学校(日大)

6月28日 現代GP交流フォーラム(学大)

6月30日 第2回ミューゼス研究会(連携推進室)

7月1-2日 生物資源保全実習(小菅)

7月8日 第2回食農教育ネットワーク・全国フォーラム

7月16-17日 民族学博物館共同研究会(大阪)

8月18-20日 日本環境教育学会(札幌)

8月27日 第3回ミューゼス研究会(連携推進室)

8月28-29日 現代GPフィールドスタディ 雑穀栽培講習会第6回(小菅)

8月31日 第3回多摩川源流大学検討委員会(農大)

9月4-5日 雑穀研究会シンポジウム(長野県秋山郷)

10月3-5日 UNESCO日本・アジア太平洋地域環境教育セミナー

10月15日 大学院環境教育サブコース中間発表会

10月11-23日 カルカッタ大学Dr.Pandaとの野外共同調査研究(奥多摩地域)

10月21-22日 現代GP連続講演会と植物と人々の博物館の仮公開(小菅村中央公民館)

11月4日 小金井物産展 東西雑穀プロジェクト展示(小金井第3小学校)

11月5日 食農教育ネットワーク 首都圏地域研究会(小金井)

11月19-20日、23-24日 大学院環境民族植物学特論(小菅合宿)

12月2日 第26回環境教育セミナー ELF環境学習中堅指導者準備講習会0(小金井)

ワークショップ(小金井)、CONEトレーナー研修会(大阪)

12月9-10日 国立民族学博物館共同研究会(大阪)

2007年

1月27日 ELF環境学習中堅指導者準備講習会1(小金井)

2月13日 環境教育専攻卒論発表会(小金井)

2月17-18日 ELF環境学習中堅指導者準備講習会2(小菅)

2月18日 環境教育サブコース修士論文発表会(小金井)

2月24日 民族植物智の会 研究発表・昼食会(予定)

第25回環境教育セミナー

関心のある方は当日おいでください。

日時: 2006年6月18日(日)13:00−15:00

場所: 東京学芸大学環境教育実践施設 多目的室

共催: NPO法人自然文化誌研究会・東京学芸大学環境教育実践施設

話題: タイの自然と環境教育

中込貴芳・中込卓男(自然文化誌研究会)

内容:TJクラブ(タイ・日本自然クラブ)の活動を振り返り、タイの自然や環境文化を紹介します。また現地で収集した生活文化に関する資料や、共同開発した環境学習教材、環境教育資料などの展示も行います。

懇親会:国分寺北口のレストラン・TARAで、タイ料理を食べましょう。

第5回 雑穀栽培講習会

日時:2006年5月13日(土)から14日(日)

場所:山梨県小菅村、小菅の湯周辺および山水館

共催:ミレット・コンプレックス、NPO法人自然文化誌研究会、小菅村

協賛: (財)水と緑と大地の公社小菅の湯、多摩川源流研究所、小菅村観光協会、小菅村商工会、 小金持ち工房、100%自然塾、小菅村エコセラピー研究会、東京学芸大学環境教育実践施設

後援: 雑穀研究会、日本有機農業研究会

5月13日(土)

雑穀栽培実技講習 伝統的な栽培方法により、日本在来6種の雑穀を播種する

雑穀文化セミナー

① 国産雑穀商品の紹介と小菅村の雑穀に関わる現状 井村礼恵(東京学芸大学)

②上野原市の雑穀栽培の現在 井上典昭(大月短期大学附属高校)

③ ヨーロッパから見た雑穀の起源と伝播 木俣美樹男(東京学芸大学)

5月14日(日)

④ 小金持ち工房の見学

⑤ 昼食雑穀メニューの解説 黒川文一(小菅の湯総支配人)

2006年4月

イギリスでの研究専念期間を終えて、新たな出発。王立植物園キューのような、植物学の「聖地」を求めて、個人研究のほかに、民族植物学研究室としての共同研究プロジェクトを提案しました。

2005年4月

この間忙しくて更新できませんでしたが、この2年間にはコットン『民族植物学』の翻訳(2004)、『持続可能な社会のための環境学習』の編集(2005)をしました。やっと研究室らしくなり、20名弱の学生・院生がおり、このため卒業生と研究交流、親睦を深めるために民族植物智の会を発足させました。国内では山梨県小菅村と東京都小金井市での活動が中心です。海外調査、海外協力、留学など、国外に研究活動が広がり、面白くなってきました。

研究室の雑誌『民族植物学ノオト』も発刊準備中です。

4月初旬にはタイのラジャバト大学から4名の方がたが来訪されます。7月23日(土)には民族植物智の会第4回を行います。

2003年8月

ぬくい少年少女農学校は8月1日から3日まで、山梨県小菅村で山村農業を学ぶ合宿を実施しました。子どもたちと一緒に地元の皆様に教えていただいて、ジャガイモの収穫、ソバの製粉からソバ打ち、ざるソバとそばがきで食べました。キビ餅をついて、挽きたての黄な粉で食べました。シカ、イノシシなど野生動物にも会い、ホタルやカジカも見ることができ、その上、小菅の湯にも入りました。ヤマメ、イノシシもおいしかったです。お祭りの行列にも参加して、とても楽しかったです。

11日には日本有機農業研究会の4名の会員が見学と意見交換に訪問してくださいました。22日から25日には岩手県大迫町での第17回雑穀研究会参加後、近隣町村の調査をしました。冷害により稲穂がまだ立ったままであったのが心配です。27日は新宿NSビル周辺の緑地調査に行きました。28日には野川ほたる村の村長ほか4名の方が見学と意見交換においでくださいました。野川に田圃を作るのだそうです。小金井市には学大にしか田圃がありませんが、昔は野川辺にもあったのです。これが復活できればうれしいです。

2003年7月

補講として、7月5日に神代植物園、深大寺、調布水車資料館、近藤勇墓所、野川公園自然観察センター等に行きました。

2003年6月

「ビオトープと生物資源保全実習」のプログラムとして、6月19日(実踏)、6月28日、29日に山梨県小菅村に行きました。環境教育専攻2年生の学生たちは5名の物知りの方々にお話をうかがいました。3回目となりますが、小菅村役場、多摩川源流研究所、多くの地元の皆様にお世話により、良い環境学習のトレーニングができました。

小金井市民の方々や学生・院生の皆様が東京学芸大学環境教育実践施設の環境学習ボランティアとして教育研究事業に協力してくださるようになり、とても助かっています。小さな研究所ながら多くのプロジェクトを持っていてとても忙しいのですが、学内の兼任所員やボランティア共同研究員の皆様に加えて、新たなボランティア仲間が増えて、一層、国内外の持続可能な社会づくりのための「環境保全と学習活動」の発展に役立つ活躍ができるようになります。