|

生命科学は、ミクロな分子や細胞からマクロな個体および集団まで、個々の外見上の大きさばかりではなく、組織化のレベルが異なる様々な対象について研究する学問です。そのため、生命科学は、その対象の性質に従って、いくつ もの学問領域に分かれて研究されています。生命科学分野に進む学生は、タン パク質や核酸(DNA、RNA)などのミクロな対象について研究する「生化学」や 「分子生物学」、細胞レベルでの現象を対象とする「分子細胞生物学」、マク ロな現象を対象とする「生態学」や「動物行動学」、およびミクロとマクロを 包含した「植物環境応答学」や「動物環境応答学」などについて深く学ぶこと ができます。ただし、これらの学問分野は独立に存在している訳ではなく、お互いに密接に関連しています。このことから、生命科学の全体像を理解するためには、これらの学問領域について幅広く学習する必要があります。

生命科学分野では、卒業研究は必須科目であり、3、4年次の2年間行います。卒業研究は大学での勉学の最重要課題と位置づけ、学生が一つの研究テー

マに2年間じっくり取り組むことにより、幅広い科学的な視点と問題解決能力を身に付けることを目的としています。学生は2年次終了時に1人の教員の研究室に配属され、この教員の指導のもとで研究室の他のメンバーと力を合わせながら各自の研究課題に取り組むことになります。なお、当分野(教養系)の教員ばかりでなく、生物学教室(教育系)の教員、環境教育学教室の一部の教員、および理科教育学教室の一部の教員のもとでも卒業研究を行うことができ

ます。

教員がwebページを開設している場合は,教員名(もしくはその下の部分)をクリックすると各教員に関連するwebページを見ることができます.

| 担当教員名 |

研究内容概略 |

飯田 秀利

(教員紹介)

(研究室) |

真核生物のモデル生物である酵母を使って、細胞が伸びたり歪んだりしたことを感知する機械受容チャネルと呼ばれるタンパク質とその遺伝子 の研究をしています。この研究成果は、動物の聴覚や平衡感覚などの分子レベルでの理解に役立ちます。

|

植物のモデル生物であるシロイヌナズナを使って、接触、風、重力などを感知する機械受容チャネルの構造とその遺伝子について研究していま

す。この研究により、なぜオジギソウは素早くお辞儀ができるのか、なぜ植物は石を避けて根を張ることができるのか、などのメカニズムを解明できます。

|

狩野 賢司

(教員紹介)

(研究室) |

動物の行動生態学を研究していますが,その中でも「いかにうまく配偶相手 を得て,質の高い子を多く残すか」という繁殖戦略を中心に研究しています。とく

に,魅力的な♂を選り好みして配偶することで♀はどんな進化的な利益を得ているの かという配偶者選択について,グッピーなどの魚類を対象に研究しています。 |

| どの動物の♂も配偶相手となる♀を獲得するために懸命に振る舞いますが, 他の♂との競争に弱い♂,♀に好まれない♂は配偶相手を得られないのでしょうか?

実は,強い♂や選択基準の厳しい♀を出し抜いて繁殖する,もてない♂なりの「代替 繁殖行動」という方法が進化します。小型魚類などを用いて,この代替繁殖戦略の研究を行っています。 |

犀川 政稔

(教員紹介) |

私が最も興味をもっている研究材料は肉食菌類です。これはアメーバやワムシに胞子でたかったり、あるいはセンチュウやクマムシを菌糸でワナをつくって捕まえたりするカビの仲間です。肉食菌類は担子菌類や子嚢菌類など菌類のあらゆる分類群に存在します。私は菌が動物に寄生するところを映像として記録したり、あるいは切片をつくってから電子顕微鏡で観察したりして研究しています。 |

| 私が、次に興味をもっているのは植物の形態です。休日はなるべく野外へでかけ、データを蓄積しています。遠い昔、私が小学生のころ友達はみな小さな図鑑を持っていて、採集した昆虫や植物を自慢しあったものです。私はもう一度そのような時代が来ることを期待して研究しています。 |

原田 和雄

(教員紹介)

(研究室)

|

ウイルス由来のRNA-ポリペプチド相互作用の解析、およびRNAを標的とした抗ウイルス性ペプチドの創製

RNA-タンパク質相互作用は、遺伝子発現の制御のあらゆる段階に関わって いることから、その結合の方法を原子レベルで理解することに関心が寄せられ

ています。また、このような研究は、HIVやHCVのようなRNAウイルスの複製を 阻害する医薬品の候補物質の創製につながります。 |

RNA LEGO: RNAループ・ループ相互作用の解析とその新規機能性複合体構築への応用

ナノメートル単位の微小な構造を組立てる方法として、RNAを材料として 用いたナノ構造の構築を行い、これをRNA LEGOと呼んでいます。 |

原始的な遺伝情報伝達に関する研究:RNA-ペプチド複合体を介した配列情報伝達のモデルシステムの構築

現在のタンパク質合成は大変複雑であり、生物進化初期のものとは異なっ ていた可能性があります。そこで、RNAからタンパク質への単純な情報伝達の

モデルシステムの構築を目指しています。 |

|

|

|

機械受容チャネルの一種(Mid1タンパク質)の立体構造の一部

動物や植物は重力を感じたり、触られたことを感じることができます。それを可能とする生体分子の一つが機械受容チャネルです。ここにその分子構造の一部を示しました。(飯田) |

Mid1タンパク質は酵母細胞のどこに存在するかを示した図

この図からMid1タンパク質は細胞膜と小胞体膜に存在することが分かります。(飯田) |

両親が同じ兄弟の♂グッピー。上が藻類を食べた個体,下は食べていない個体。

♂グッピーのオレンジ色のスポットは藻類を食べることで鮮やかになります。♀は オレンジ色が鮮やかな♂を配偶相手として好みますが,それにより藻類を食べる能力

の高い,質の良い♂の遺伝子を持った子をつくれるのではないでしょうか?(狩野) |

|

|

|

ツリイトカビがワムシを捕らえたところ

ワムシが口のまわりの繊毛で短い菌糸をなめると、大量の粘液が繊毛の間に浸み込む。直後、菌糸がワムシのからだに侵入する。(犀川) |

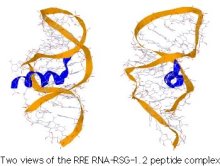

この図は、HIV RRE RNA(オレンジのリボン)とRSG-1.2ペプチド(青いリボ ン)との複合体の立体構造を模式的に示している。らせん状のペプチドが

RNAの二重らせんが作る溝に突き刺さるように結合している様子がわかる。 (原田) |

|

準備中

先頭へ戻る

自然環境科学専攻概要のページ(トップページ)へ戻る

|