『ソリアを森へ』

2026-02-05 11:28 | by 松岡 |

本DBでも応援していた「第1回 10代がえらぶ海外文学大賞」大賞を受賞した作品を紹介します。

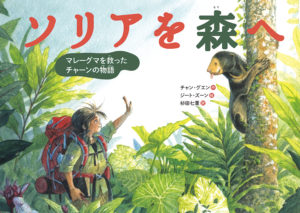

『ソリアを森へ

『ソリアを森へ

マレーグマを救ったチャーンの物語』

チャン・グエン 作 ジート・ズーン 絵

杉田七重 訳

すずき出版 2024年

ISBN 9784790254409

この物語は、ベトナムの自然保護活動家チャン・グエンの実際の活動を元に描かれています。主人公の少女チャーンは8歳の時に野生のクマをつかまえて体から胆汁を取り出す「クマ工場」での恐ろしい光景を目にした日から野生動物を人間から守る活動をしたいと胸に誓います。

言葉、性別、年齢の壁を乗り越えて野生動物保護センターで活動することになったチャーンはクマ救助センターにやってきた小さなマレーグマをソリアと名付け、森に帰せるようにソリアを育てていきます。

横に長い形の本いっぱいに描かれたベトナムの森林はとても美しいのに、ソリアが安心して暮らせる場所を探していくと人間の手によって破壊されていたり野生動物を乱獲するための罠が仕掛けられたりと問題は多い中、奮闘するチャーンの姿、そして少しずつ成長していくソリアの姿が生き生きと描かれている、とても魅力的な作品です。

作品を通して、自然保護活動について、マレーグマの生態について、自然破壊や野生動物の乱獲について等多くのことを知ることができます。そしてこの作品は「グラフィックノベル」といわれる形式の本で、マンガのようにコマ割りがされていたり吹き出しでセリフが書かれたりしているのが特徴です。

3月にこの本を翻訳した杉田七重さんのお話を聞く機会をご用意しています。詳細・申し込みは「学校図書館トピックス」(「学校図書館の日常」内最初の記事)にてお知らせしています。ぜひご参加ください。

(東京学芸大学附属小金井小学校 司書 松岡みどり)