新書がこんなに動くとは

2026-02-10 11:11 | by 中村 |

毎年冬休みが明けると、附属高校の入学試験が終わって進学が決まった中3生たちが、高校から出された課題の用紙を持ってメディアセンターへやってきます。高校国語科からは例年、新書(いくつかのレーベル指定あり)を読んでレポートを書く課題が出されるようで、この時期になると「新書はありませんか」という質問が多くなります。

毎年冬休みが明けると、附属高校の入学試験が終わって進学が決まった中3生たちが、高校から出された課題の用紙を持ってメディアセンターへやってきます。高校国語科からは例年、新書(いくつかのレーベル指定あり)を読んでレポートを書く課題が出されるようで、この時期になると「新書はありませんか」という質問が多くなります。

そもそも新書の定義を分かっていない生徒もいて、「新書とは」から説明が必要になることも。そして本校では、壁面と書架の都合で❝新書だけを集めた棚❞が作れないので、新書も他の本と一緒に分類ごとの棚に分散して排架されています。これまでは「新書ありませんか」とやって来た生徒に対して、一緒に棚まで行っていくつかお薦めの本を取り出し、「このサイズの本が新書で、それぞれの分類ごとに並んでいるから、自分の興味のある分野の棚から指定のレーベルの新書を探してみて」と伝えていました。

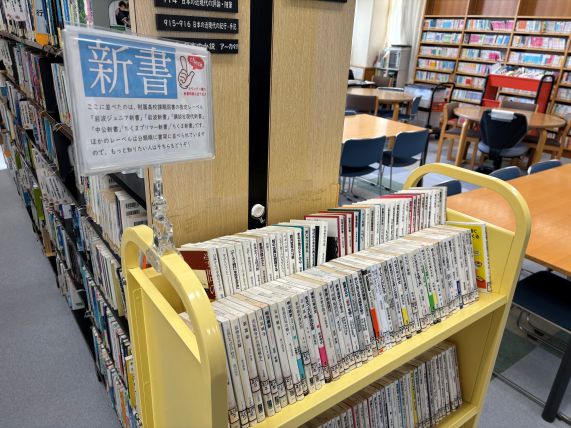

ところが今年度はこの「新書ありませんか」の質問がとても多く、その都度対応しているのが難しくなりました。そこで、全ての書架から指定レーベルの新書を抜き出し、特集コーナーを作ることにしたのです。

自校の新書がどれくらいあるのか、総量を目で確認するのは初めてです。集めてみてやはり「この量を収める新書専用の書架を置くのは難しいな・・・」と思いました。

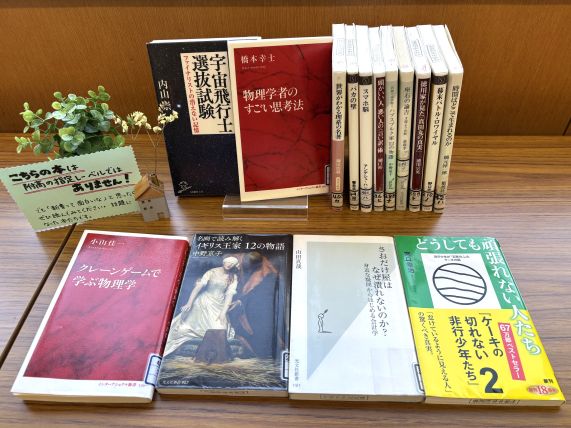

今回はブックトラック(その時空いていた1台に無理やり2段ずつ、分類ごとに収めて)、そして特に生徒が興味を惹かれそうなものをピックアップして、長机に平置きしてみました。

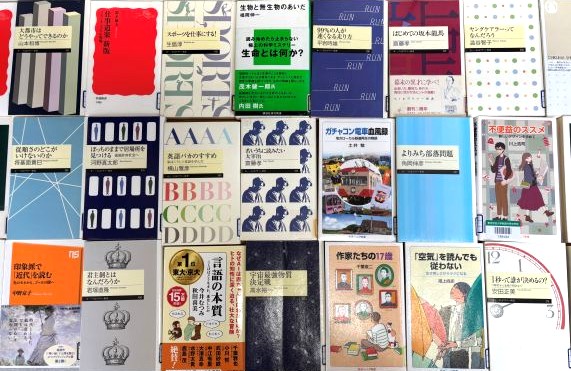

すると、日頃あまり日の目を見ない新書たちが、続々と借りられるのです。面出しの効果は絶大でした。 意図しなかったのですが、長机に置いた本はジャンルもごちゃまぜ、順不同、とにかくタイトルから生徒が「この本面白そう」と思ってくれそうなものをたくさん並べたのが良かったようです。これまでのように「興味のある棚から新書を探してみて」だと、そのジャンルからしか本を選べませんが、ごちゃまぜ机に並んだ本からは、自分が普段手に取らないような分類の本も目に付きます。そして新書は表紙がシンプルなぶん、タイトルをじっくり眺めて選ぶ楽しさがあったように見えました。

意図しなかったのですが、長机に置いた本はジャンルもごちゃまぜ、順不同、とにかくタイトルから生徒が「この本面白そう」と思ってくれそうなものをたくさん並べたのが良かったようです。これまでのように「興味のある棚から新書を探してみて」だと、そのジャンルからしか本を選べませんが、ごちゃまぜ机に並んだ本からは、自分が普段手に取らないような分類の本も目に付きます。そして新書は表紙がシンプルなぶん、タイトルをじっくり眺めて選ぶ楽しさがあったように見えました。

長机をまずチェックして、もっと他の本も見たい人はブックトラックまで視線を移し、さらには指定レーベル以外の新書から気になるものを手に取る・・・という流れで、この1・2月ではたくさんの新書が借りられていきました。

思わぬ波及効果も生まれました。

初期に新書を借りた生徒たちの口コミで「どうやらメディアセンターに新書がいっぱいあるらしい」と知った、日頃あまり足を運ばない生徒たちが、新書目当てに訪れてくれることがありました。附属高校には進学しない一般受験の生徒が借りたり、また、特集コーナーを見た1・2年生(まれに付属小の児童も)が新書に手を伸ばしてくれることも。先生方の貸出もありました。

小さな新書、一般書架に配架すると埋もれがちの新書。まさかの貸出大幅増に、アピールの仕方が大切だと改めて感じました。たくさんの人が新書の面白さに気付くきっかけとなっていたら嬉しいです。

(東京学芸大学附属竹早中学校 司書 中村誠子)