篠原 文陽児 (東京学芸大学)

( ![]() 1998

財団法人 日本視聴覚教育協会)

1998

財団法人 日本視聴覚教育協会)

目次

1. はじめに

2. マルチメディア

3. マルチメディア教材の構造と制作の手法

4. マルチメディア教材制作の環境

(1)制作用ソフトウェア 〜 オーサリングツール 〜

(2)主なオーサリングツールと基本的な操作法

(3)マルチメディア制作を支える周辺機器

1) CDーROM

2) ディジタルカメラ(スチル、静止画)

3) ビデオカメラ(ムービー、動画)

4) 画像信号コンバーター

5) 保存形式変換用ソフトウェア

5. おわりに

参考文献

ひかりものが多い、といったら、語弊があるだろうか。

疲れなどからくるじんましんの元になっているといわれる、あの種のサカナのことではない。私たちのまわりには、円盤状の光ったものが多い、ということである。

CDがあり、LDがある。これらの他にも、CD−ROM、LD−ROM、CD−I、CD−G、さらには、MD、MO、PDなど、虹色に光る円盤が、ところせましと私たちのまわりにある。

中でも、CD−ROMは「マルチメディア」の必須アイテムである。CD−ROMはマルチメディアに先駆けて生まれ、マルチメディアとともに発展してきているといえる。つまり、今日いう「マルチメディア」ということばの発端は、1988年シアトルで開催された「第3回CD−ROM国際会議」(International Conference on CD-ROM)にあるという。この分科会に「マルチメディア」が初めて登場し、ここでアップル社がCD−ROMドライブを発表している。そして、第5回(1990年)、場所は同じくシアトル、ここでは「マルチメディア」へのいっそうの注目と期待を反映して、会議の名称自体が「マルチメディアCD−ROM国際会議」(International Conference &Exposition on Multimedia and CD-ROM)へと変更されている。

一方、国内では、1992年(平成3)、14年ぶりに改定された教材基準に、CD、ビデオディスクプレーヤーなどを見出すことができる。1993年(平成4)5月1日現在で文部省が実施した「学校及び社会教育施設における視聴覚教育設備の状況調査」では、全施設にわたり、コンピュータ、CD及びビデオディスクプレーヤーの保有率が、飛躍的に向上していることも示され、また、同じく、1996年(平成7)5月1日現在では、特に、コンピュータのうち前回の調査(平成4年)には無い新たな調査対象の「マルチメディア対応型」は、中学校、高等学校、小学校の順に保有率が33%、30%、27%で、平均保有台数はそれぞれ、13.1台、15.2台、6.0台であることが示されている。ビデオディスクプレイヤー、コンパクトディスクプレイヤーの保有率と平均保有台数の急速な伸びも加えて推察すれば、学校教育と社会教育の各施設がディジタル化へと急速に向かっていると考えてよいと思われる。(文部省初等中等教育局による情報教育の実態調査−平成10年3月31日現在−の結果は、こ

こをクリック。)![]()

今日マルチメディアは、①通信と放送の融合体と、②文字、音声、画像などが一体的に扱われるメディアに大別される。前者は「通信系マルチメディア」であり、テレビ電話、テレビ会議システム、ハイビジョン、衛星放送、文字放送、インタラクティブTV、CCTV、ビデオ・オン・デマンド(VOD)、バーチャルリアリティ(VR)、リアルタイムシミュレーション、エージェント通信、インターネットなどが含まれる。一方、後者は「パッケージ系マルチメディア」とよばれ、CD-ROM、LD-ROM、 携帯電話、携帯情報端末、マルチメディアパソコン、LAN、電子出版等々がその代表格といえるだろう。中でもマルチメディアパソコン(MPC)は、通信が大きな意味を持ちつつある企業のみではなく、すでに述べたように、教育や学習の場に急速に普及し始めている。

コンピュータ技術、通信技術、データベース技術、液晶技術などの進展によって、コンピュータといえば「マルチメディア」であることが当たり前になってきている現在、学校や社会教育施設等で特に「マルチメディア」を効果的に制作したり活用したりすることが求められている。![]()

マルチメディアでは、大容量の質の高い、相互に「関連」をもったディジタルデータが、「非直線性」を特色とする、リンク機能で結合されたノードのネットワークに蓄積されている。そのため、利用者は、コンピュータを中核とした「メディア(media) を超えた(hyper) もの」との間、つまり融合されたメディアの中で、探索活動を通じた強くすぐれた「相互交渉」を行う。その結果、彼らは、高品質で豊富な情報の海の中で「関連性」をキーワードに、「思いのままに(as we may think) 」「感性に応じて」情報を検索し「拾い読み」し、自分のためにこれらの「情報を構成」したり、「カスタマイズ」することができる。

また、マルチメディアは、1970年代あたりから徐々に教育思潮や教育実践の中で大きな地位を占めはじめながらも、いわゆる道具が無くて困っている、認知理論に立脚した学習や教育の考え方、特に今日では、構成主義的学習や状況学習と、いわば2人3脚で発展してきているといえる。つまり、マルチメディアは、利用者が主体になって、非効率ではあるかも知れないが、彼らの見方、考え方、言い換えれば、認知構造の変換、認知の枠組みの変換を、彼ら自身が思考と知識や技能の枠組みを「関連性」をもとに見直し拡げながら、効果的に行う学習を支援する。一方では、教師あるいは制作者側は、蓄積される学習過程のデータを検討することによって、教育をいっそう科学化する道具と成り得ると考えられている。

こうした学習のための基礎的な研究成果が、すでに多く報告されている。図1に示すような意味ネットワークを構築したカーボネルによるSCHOLARシステム、さらには、図2に示す、応答する環境アドバイザを指導方略とし、減算における学習者の誤答診断を思い違いモデルによって実現したバートン等によるBUGGY

システムは、マルチメディアによる今日の学習を考える基礎になると思われる。他にもある。特に、学習者モデルにオーバーレイモデルを適用し、感染症診断のエキスパート育成を目的としてルールベースの知識表現を確立したクランシーのGUIDON

(MYCIN) システムも、限られたメディアにおける重要な先行研究である。さらに、印刷物によるハイパーテキストの考えは、1945年のブッシュの論文に逆上ることができ、着実に、教育思潮が技術を活用できる環境が整えられてきていたといえる。![]()

図1 意味ネットワークによる南米地理表現

一方、人間の時間層は、印刷メディアを見る時のように平面的で単層ではなく、幾つもの時間層や空間層がいつも同居して、メディアと一方向性や順序にこだわることなく重なり合っているといわれている。例えば、メディアを通じて他人と仕事の打合せを行いながら、昨日の授業での出来事を思い描いたり、その日の夜の同僚との会合を検討したりといったようにである。つまり、人間は、幾つもの複層した時間層や空間層をその時々のメディアを意識することなく、いわばマルチプロセシングしているという。いいかえれば、もともと人間そのものは、映像、音声、文字のマルチ情報を受信したり、他人に発信したりして行動している。つまり、1945年のブッシュの論文に逆上ることのできるハイパーテキストのアイディアである。

図3と図4は、この42年後、1987年にアップル社コンピュータ「マッキントッシュ」に搭載された「ハイパーカード」の「ボタンーリンク様式」と、画面構成例である。今日のマルチメディア制作の手法の基本となる考え方である。

図3 ボタンーリンク様式

ディジタル技術の進展によって、すべての情報がディジタル化され、通信技術にも助けられて、メディア同士の垣根が無くなって融合すれば、こうした情報の流れやメディアの仕組みは根本的に変わる。そして、教育におけるこれまでの先駆的システムをいっそう教育実践の場に近づけることができる。つまり、ディジタルメディア環境では、学習の場においても、学習者が一つの情報を「好きな時に、好きなメディアで、好きなだけ」楽しめるようになる。送信側、つまり、制作者が決めた時間軸(時間帯、時間枠)やメディアの形式(フォーマット)に縛られることはなく、学習者は、情報をさまざまなメディアに変換してメッセージを解読することによって、情報が限りなくパーソナル化され、再構成され、管理されていく。その過程で、学習者は単なる情報の受けてから、真に「メッセージ」の送り手に変わっていくと考えられる。

こうした基本的な考え方に立って開発されたマルチメディア教材に、仮想的な博物館の『文京文学館』(昭和63年度)、エネルギーを中心に総合的な理科教育をねらう『ハイパー・サイエンスキューブⅡ』(平成2年度)、小学生の読書指導のための『本のしょうかい』(平成5年度)、中学校理科の「天気の変化」を中心にした『気象情報』(平成5年度)、留学生のための初歩的な日本語教育をねらう『日本語教育初歩』(平成5年度)、地域映像を主体に通信ネットワークの普及と活用を視野に入れて構成した『八戸・安藤昌益館』(平成6年度)などがあり、それぞれ、優れた既存の映像教材を活用することも目的の一つにしている。つまり、主題に関連するすべての情報を予め文章編集ソフト、静止画像編集ソフト、動画像編集ソフト、音声等編集ソフトなどでディジタル化し、デザインしレイアウトし、これらをコンピュータの有する制御機能で融合させることによって、映像は今日のメディア環境においてもなおいっそう、見る人に直接訴え、言語や文化の違いを超えて人類共通の普遍的なメッセージにする試みであ る。その結果、映像は視覚に加え、聴覚、触覚など人間のさまざまな感覚にいっそう強烈に訴えたリアリティを高めていく。それに、何といっても映画でもテレビでも、見ていて楽しく迫力があり、人を感動させたり、夢中にさせたりする力を、もともと持っている。

図5と図6は、「ハイパー・サイエンスキューブⅡ」のオープニング画面と、この下の階層「プレイランド」のオープニング画面である。それぞれの立体(オブジェクト)が「ノード」の役割をし、「関連する」情報が蓄積されていることが優に想像されよう。

図5 オープニング画面 (「ハイパー・サイエンスキューブⅡ」)

「オーサリングツール」に似たことばで「コースウェア開発支援用ソフトウェア」あるいは「オーサリングシステム」「オーサリングソフトウェア」などを耳にすることがある。

オーサリングツールは、今日では、「コースウェア開発支援用ソフトウェア」と同義か、むしろそれよりも広い概念を表わすことばであるといえよう。つまり、「コースウェア開発支援用ソフトウェア」は、文部省社会教育審議会教育メディア分科会が1985年(昭和60)12月に公表した「教育用ソフトウェア開発指針−報告−」によれば、「種々の学習のためのソフトウェア」「児童生徒が用いるプログラム言語等」「その他の教育用ソフトウェア」と並ぶ教育用ソフトウェアの一つである。このうち「コースウェア開発支援用ソフトウェア」は、限られた「選択肢」「文字」「数字」での入力による「正誤判定」「診断・評価・制御」など「応答処理」に基づく分岐を主流にした、文字どおり、CAIコースウェアを作成するためのソフトウェアである。

一方、こうした「コースウェア開発支援用ソフトウェア」に対し、コンピュータ技術と通信およびディジタル技術の発展にともない「パーソナルコンピュータ」にマルチメディアの機能を駆使した視覚的な提示、プレゼンテーションのためのソフトウェアが、1991年ころから開発され活用されるようになってきた。これが今日いう「オーサリングツール」である。つまり、基本的には、「コースウェア開発支援用ソフトウェア」に特徴的な事前に組み込まれる「応答処理」機能をもたないソフトウェアである。いいかえれば、「オーサリングツール」は、もともとは企業内における商品等の企画開発のための、説得力ある演示あるいはプレゼンテーションや、出来上がった品物などを効果的で魅力的に客向けに販売するための資料作りや演示つまりプレゼンテーションそのものの道具として開発されたソフトウェアである。しかし、特に教育界では視聴覚教育のいっそうの推進と、1989年

(平成1)に改定、告示された現行学習指導要領の「新しい学力観」そして、1998年(平成10)12月に新たに告示された「新学習指導要領」の「生きる力」などに見られるような「思考力・判断力・表現力」あるいは「知識よりも、関心・意欲・態度」の育成や、学習者のわかり方に基づく学習指導などを重視した教育を支援するように、活用されるようになってきている。そこでは、こうした教師と生徒の両者によるまとめ、演示、提示、表現の素材作りの道具として、また、学習者の興味・関心等に応じた学習を推進する教材を制作する道具として、従来のOHP、スライド、映画などと組み合わされたり、あるいはこれらに代って活用されると同時に、「コース」を重視する「コースウェア開発支援用ソフトウェア」としても使われるようになってきていると考えられる。ただし、もともとは視覚と聴覚に具体的かつ説得力を持って訴える提示、プレゼンテーション用であるため、特に後者のような使い方をしようとすれば、ソフトウェアによっては、いわゆるCAIでいう「応答処理」に不十分で、特別なコンピュータ言語を使って書き加えるなどの工夫が必要となるソフト

ウェアである。![]()

多くのオーサリングツールの構造は、1987年にアップル社のマッキントッシュ・コンピュータのために「オブジェクト指向(object-oriented) 」「ハイパーテキスト(hypertext) 」「カスタマイザブル(customisable)」を特色として開発されたハイパーカードにその原型を求めることができる。つまり、OS(基本ソフトウェア)の拡張機能として音声付きでディジタル動画像を再生するクイックタイム(QuickTime) などと結合され、あらゆる形態や種類の情報や機器を一元的に統括し、学習者が彼らのアイディアで参照項目や関連情報などの情報の分岐先を一瞬のうちに選択し移動し、思考を拡げ膨らませることができたり、必要であれば手持ちの情報を既存のものに割り込ませ、あたかも一体のものとして扱うこともできるようなしくみであることが多い。そして、実際にマルチメディアの制作に当たっては、図7に示すように、すべての素材は適切なソフトウェアでディジタル化しコンピュータ内にあらかじめ蓄えたり、ディジタル化すると同時に「張り付け」たり「流し込」んだりした後、MacOSやWindows等マルチメディアプラットフォームの上で「関連づける」という手順となる。そして、この編集過程は、いわばDTP(DeskTop Publication、机上印刷)やDTM(DeskTopMusic、机上音楽)で本文のテキストやデータに「関連する」音声や音源あるいはビデオ等を付加し、デザインしレイアウトするような過程と考えることもできる。

こうしたオーサリングツールには、例えば、PowerPoint(マイクロソフト社)、Persuasion(Aldus社)、

AuthorwareProfesssional (MacroMedia社)、

ToolBook (Asymetrix社)、

Freelance(ロータス社)、Q・Media(Q・Media社)、Commend(Asymetrix社)、Guide

(Owl社)

、Director

(Macromind社)

、ExpandedBool

ToolKitⅡ

(Voyager社)、えほんライターPro(富士通社)、スーパーYUKI

Pro (NEC社)、メディアルーム(アスキー社)、オーサー先生(ストラットフォードコンピューター社)、ハイパーキューブ2(スズキソフト社)などがある。また、インターネット上のホームページなどの通信用画面作成機能と一体になったAdobe

PageMill(Adobe社)、ホームページビルダー(IBM社)、わくわくまるちらんど(FIRST社)なども、ハイパーテキスト風にプレゼンテーションするために使える。これらのうち23を除けば、いずれも比較的安価であり、どれも基本的には「ドラッグ・アンド・ドロップ」による操作法を採用している。つまり、保存(記憶)媒体の中の必要な素材を「探し掴んで貼り付ける」という操作でマルチメディアを制作できるような仕様である。なお、特にDTMの用途には、VSC-88H(ローランド社)、スコアメーカー2.0(河合楽器社)、オートスコア(ミュレイディア社)などがある

。![]()

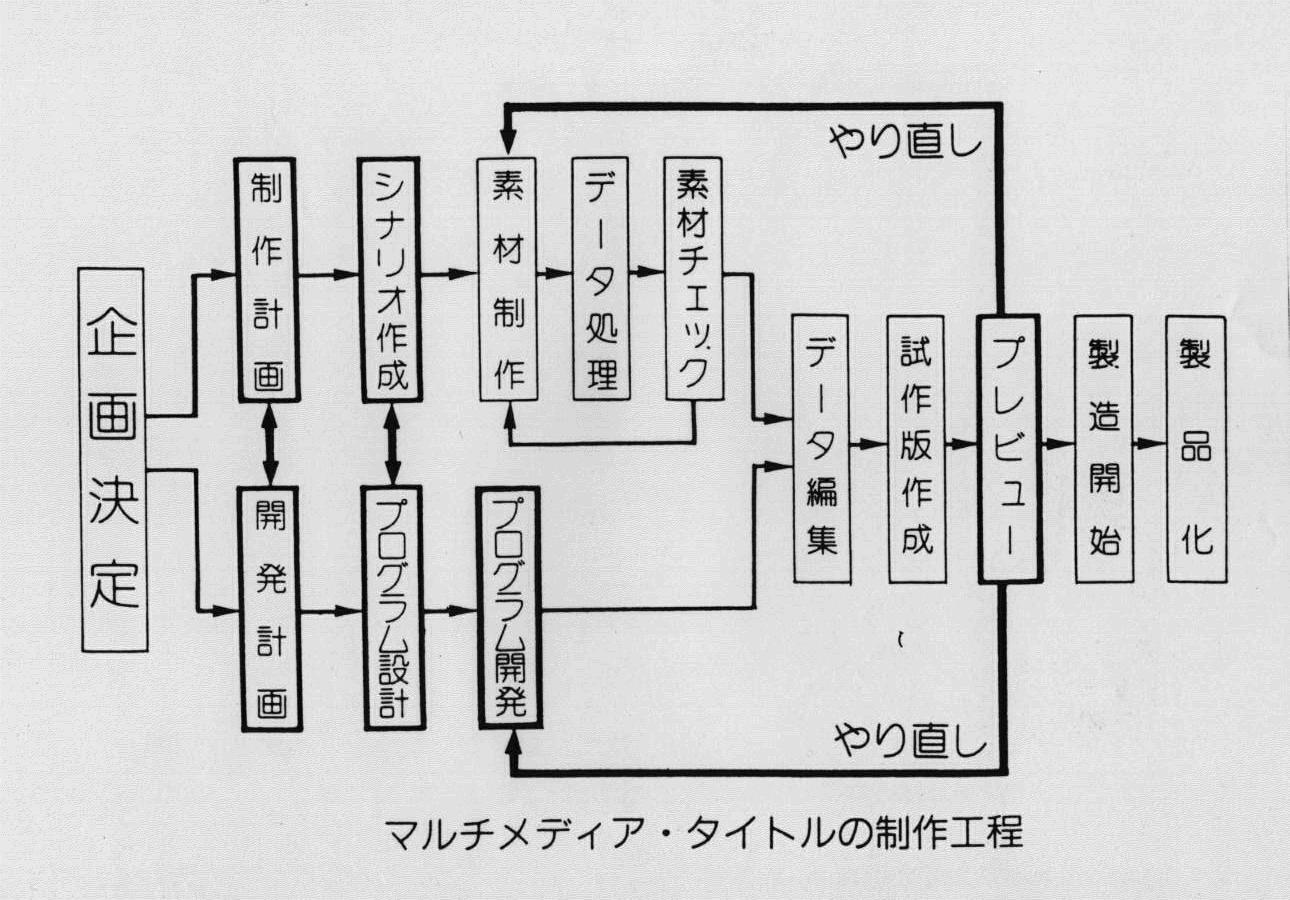

図7 マルチメディアタイトルの制作過程

右の画像は、去る1997年7月27日(日)にテレビで放映された「隅田川花火大会」の映像の一こまである。隅田川上空からの映像は、それだけの金と機材等の準備に加え、何よりもプロ集団がとらえた感動的な映像として、もちろんテレビ等でしか見ることができないし、久し振りに見る夏の風物詩として、とても印象深く今でも心に残っている。

元の映像は、「ビデオキャプチャーボード」を装備したコンピュータで「ハードディスク」(HD)に取り込んでいる。情報メモ(プロパティ)によると、「ファイルの大きさ」は2.43MB、「メディアの長さ」は10秒、「オーディオ形式」は、PCM、11.025kHz、8ビットモノラル、「ビデオ形式」は、160x120、16ビット、149Hz、14.901フレーム/秒、249KB/秒、AVCodec[16]となっている。つまり、わずかと言ってもいい10秒の映像は、標準的なOSの一つであるWindowsマシンの標準的ビデオと音声形式のもとで、2.43MBもの容量を、ハードディスクの中に占めているということである。これだけの容量の情報は、文書処理などで使われている一般的な1.4MB「フロッピーディスク」では保存しきれない。

こうして、映像処理をするようになると、どうしてもハードディスクに代表されるような、大容量でしかも高速かつ汎用性のある情報保存媒体(ドライブ及びメディア)あるいは、精細な映像や音声などをコンピュータに取り込む多種多様な周辺機器、そして、これらを思い通りに編集などするソフトウェアが必要になってくる。![]()

CD-ROMは、すでに述べたように、マルチメディアには欠かせない情報保存媒体で、今日では容量約650MBを有する。ハードディスクと異なり、一般には、データの書き込みはできない。しかし、工業的に大量生産ができるため安価となり取り扱いも簡単である。そのため、現在、コンピュータの基本ソフトウェアをはじめ、多くのソフトウェアがこうした形態で流通してきている。それだけではなく、世界の都市、地図、動物、植物、文化財、催し、実験器具など多種多様な画像や動画などのマルチメディア教材等制作のために利用できる素材もCD-ROMで提供されるようになってきているため、文書や教材などにこれらを取り込んでレイアウトし活用することができる。

一方、CD-ROMをその場で簡単に制作できる「CD-ROMライター」(CD-RあるいはCD-RW)は従来の15万円台から10万円程度になってきている。そのため、マルチメディアパソコンの普及とともに、CD-ROMがいっそう普及すれば、機関や施設によっては、情報の整理には特に必要となるメディアであると思われる。大事なデータの複写を作って保存しておくことができるし、著作権に留意しながら、校内や施設などでの回覧用にも使われることができるから である。

写真1 『CD-ROMドライブ』と『SCSIカード』

写真2 『CD-ROM』

写真3

『CD-Rドライブ』

写真4 『120MBスーパーディスクドライブ』と専用の『インターフェイスカード』

写真5『MOドライブとMO』

写真6 『Zipドライブ』

最近では、CD-ROMの他、MO(光磁気)、PD、SD-RAM(ともに、相変化)、Zip、Jaz(磁気)、従来の1.4MBフロッピーディスクの読み書きも可能な120MBスーパーディスクドライブなど、多様な形態と容量の、比較的安価で信頼性の高い情報保存媒体が市場に出てきている。携帯や配布、あるいは、教材の制作、データの整理など、用途に応じて使 い分けることが重要である。なお、CD-ROMの約7倍の記憶容量をもち、美しく鮮明な映像用のメディアとして、2時間以上の映画を記録することのできるDVD−RAM(ディジタルビデオディスク)も、いよいよ市場に現れてきている。性能のよいスピーカーと組み合わせて、迫力のある生演奏に負けない音楽がコンピュータで楽しめるようになってきつつある。

写真1は、CD-ROMドライブ(正面)と、これを接続するのに筆者が使っているSCSIカード(手前)、写真2はCD-ROM、写真3はCD-R、写真4は120MBスーパーディスクドライブと専用のインターフェイスカード、写真5はMOドライブ(中央)とMO(左)、写

真6はZipドライブである。![]()

コンピュータへ、写真やスケッチなど、静止画像を取り込む装置として、従来からスキャナーが利用されてきている。10万円を切る価格でも高性能のスキャナーが手に入るようになってきている。しかし、立体物の画像をコンピュータへ入力するとなると、印刷会社などの専門家が使う大型のスキャナーは別にして、ディジタルカメラがもっとも手軽で容易である。

ディジタルカメラは家庭用ビデオなどに使われているCCD(電荷結合素子)をフィルム代りに使い、撮影した画像をフラッシュメモリーやMD等にディジタルデータで記録するメディアである。平成7年初めから、他のメディアと同様に、10万円以内の高性能の機種が市場に現れ、最近では、高画質化が一段と進むとともに、簡易なビデオ再生機能も付いた機種も販売され、著作権に煩わされずマルチメディア教材などを学校等で自作できる環境が整えられつつあるといえる。撮った画像はカメラに付属してくるなどの接続用機器でコンピュータに取り込み、「PhotoShop」(Adobe社)、「DasyArt97」 (市川システムラボラトリー社)など画像処理用ソフトウェアで編集、加工などすれば、いっそう魅力適な素材にできよう。

写真7は、やや古いがQV-10(カシオ計算機製)の概観である。筆者はこれをWindowsマシンとMacで活用して、提示用教材やマルチメディア教材の制作のための素材にしている。時には、文書に、これで撮影、保存した画像などを貼り付けてその視覚効果などを期待している。

この他、ニコン、キャノン、リコーなど、カメラ会社も製品の開発と販売に力を入れている。なお、マッキントシュでは早くから写真8にあるような、QV-10と同じくすでに古いが、QuickTake100とよばれるディジタルカメラを使えるようにしていた。これは高解像度写真が最大8枚まで撮影可能であり、新たな機種のQuickTake150は、高解像度写真が最大16枚までとなっている。技術の進展が著しいため、購入に当たっては、利用の目的を明確にして、最新のカタログなど取り寄せたりして、機能と価格を十分に比較検討して、最も適切な機種を選ぶことである。

写真7 『QVー10』

写真8 『QuickTake100』

静止画や立体表現の画像に加えて、マルチメディアでは、動画が扱えることが大きな特長である。しかも、できれば著作権から解放されるように、また、学習者に手作りの暖かさを実感できるためにも、教師など制作者が実写した素材をマルチメディア教材などに使うことは、重要であろう。

動画を扱うためには、ビデオキャプチャーボードとよばれる3万円から5万円前後のメディアが必要になる。これをコンピュータに追加すれば、簡単に手持ちのビデオカメラからの動画像やVTRの動画像をコンピュータに入力できる。ディジタルカメラの場合と同様に、一般にはボードに同梱されてくるソフトウェアを使って、ビデオカメラやビデオテープレコーダの動画を、コンピュータに取り込むことができる。さらに、これらを編集する「VideoShop」(Abid社)、「Premiere」(Adobe社)などソフトウェアが あれば、編集、加工することができる。こうして編集などした後の動画像は、マルチメディア教材に利用できる。

筆者は、Windows用コンピュータでは8ミリビデオカメラあるいはDVカメラ(ソニー製)を、また、特にマッキントシュでの教材等制作には、白黒ではあるが、写真9に示したような、1万円前後の安価なデジタルビデオカメラであるQcam(誠和システムズ製)を利用している。なお、写真10のような、同じく安価なカラーカメラPCCam(ソニー製)も、気軽に使用することがある。

最近では、撮影した動画像がカメラ本体内のフロッピーディスケットやスマートメディア、あるいは取り外し可能なハードディスクなど、大容量のメディアなどに保存され、これらを直接コンピュータに装填できる機種や、MPEGカメラといって、20分から30分程度の高品質の動画像を撮影できるビデオカメラも市販されつつある。したがって、ディジタルカメラなどと同様に、購入に当たっては、利用の目的を明確にして、最新のカタログなど取り寄せたりして、機能と価格を十分に比較検討し、最も適切な機種を選ぶことである。

写真9

『Qcam』

写真10 『PCCam』

コンピュータの画像、映像を教室などにあるビデオモニターに、ビデオケーブル一本で映し出せる比較安価なメディアとして、CONTECH社の ECToolがある(写真11、12)。

これまでは、いわゆるコンピュータを液晶のOHP提示装置に接続して拡大して提示などするメディアがあった。しかし、コンピュータのカラー化が進展し、カラー映像をそのまま表現しようとすると、こうしたメディアは未だ50万円を超えてしまうものが多かった。今日、教室や演習室等には、テレビモニターは広く設置されている。こうした環境では、画像信号コンバーターは効果的な利用に有用であると考えられる。ただし、大人数でモニターが一つという場合には、やはりOHP用の液晶パネルなどを使うことが重要であろう。

写真11 『ECTool』(正面)

写真12 『ECTooL』(背面)

マルチメディアは、文字、音声、画像、動画など多様なシンボルシステムが「関連性」をもって統合され豊かな表現力を提供する。そのプラットフォームは、今日ではMacOSとWindowsであり、このプラットフォームの上で、これらシンボルシステムが組み合わされる。基本的には、相互の互換性はない。同じプラットフォームの上でも、編集等それぞれのソフトウェアは独自の形式で保存されるのが通常であり、PDFやらJavaやら、統一を図るような言語が現れてきてはいるものの、私たち一般ユーザーにとっては、利用しているソフトウェアに予め組み込まれている数種類の保存形式に留意することがもっとも重要なことである。なお、ビデオ映像の変換には「AVI-to-MOV

Kit」(フリーウェア)、画像の変換には「Graphic Converter」(フリーウェア)などあれば、いっそう便利である。![]()

半導体業界には、「ムーアの法則」という経験則があるという。アメリカ・インテル社の創業者ゴードン・ムーア会長が指摘した法則で、半導体の集積密度が3年でおよそ4倍になる。あるいは、3年経過すると半導体の価格は変わらずに性能だけが4倍になるのだという。つまり、値段が同じなら、性能が4倍になり、性能が同じなら3年で価格が4分の一になるということである。

本稿で述べた、特にマルチメディア制作のための新たな視聴覚メディアは、この「法則」をいっそう加速させ、今直ぐにでも、活用できる状況である。

マルチメディアを取り巻く視聴覚メディアの出現とこれらを使った学習の過程と表現方法は、一人ひとりの学習者によって異なり、これを支援することがマルチメディアの特長の一つである。したがって、これらを活用し、教材を設計し開発し実践的なデータを収集、分析などすることによって、真に一人ひとりの学習者の知識等の構造を明らかにすれば、このことが、マルチメディアに関する技術をいっそう適切なものにする。と同時に、教育を真に学習者に近付けるものとすると思われる。![]()

(1)西澤利治、マルチメディア・プロダクション・ガイド、ぎょうせい、1991.

(2)文部省、学校及び社会教育施設における視聴覚教育設備状況調査、文部省、平成8年.

(3)(財)日本視聴覚教育協会編、日本の教育におけるマルチメディア小史、(財)日本視聴覚教育協会、1997.

(4)R.オズボーン他、森本他訳、子ども達はいかに科学理論を構成するか、東洋館出版社、1988.![]()

<著者注> 本稿は、1998年8月に、(財)日本視聴覚教育協会が主催して開催された「マルチメディア教材研究開発ワークショップ」(於、東京・国立教育会館)のためのテキストを元に加筆、訂正等するとともい、付加的及び関連ある情報をリンクさせるなどしたものである

(01/24/1999) (11/15/2000)。![]()

![]() To

Home of Educational Technology Research Laboratory (Japanese)

To

Home of Educational Technology Research Laboratory (Japanese)

![]() To

Home of Educational Technology Research Laboratory (English)

To

Home of Educational Technology Research Laboratory (English)