模倣と創造;著作権について考えよう!

2017-11-14 05:24 | by 村上 |

本校では、中3の音楽の授業で、音楽という切り口で知的財産権について考える機会を設けている。2時間続きの授業の前半は、人気の音楽CDの収益配分や、音楽に関わる著作権について考える時間とし、後半は図書館に用意した資料やインターネットも使い、今どんな問題があるのかを調べて、班で共有し、短いレポートを書くという授業を図書館で行っている。

今年は、調べるために用意した資料のなかから、幾つかをピックアップし、紹介するという短いブックトークを行うことにした。

今日はこれから、主に著作権について、現在どのような問題があるのかを調べてもらうために、様々な資料を用意しました。調べるにあたって、私からは特徴的な本をいくつか紹介したいと思います。

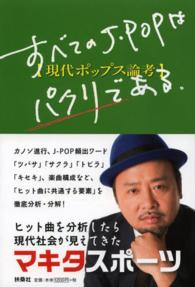

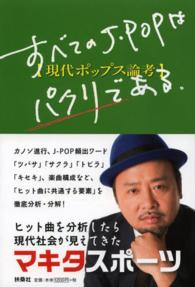

著作権とは何か。とても簡単に言えば、「自分が作った著作物を勝手に使われない権利」です。ところがこの本、『すべてのJ-POPはパクリである』(マキタスポーツ著 扶桑社 2014)とタイトルにあります。みなさんもこの曲とあの曲似ているなぁ…と感じたことはありませんか?この本を書いたマキタスポーツさんは、作詞作曲モノマネ芸人です。モノマネには2通りあって、そのまま再現するモノマネと、この人ならきっとこうするだろうという創作モノマネですが、作詞作曲モノマネは、後者です。これをするには、人気のミュージシャンがどのように音楽を作っているかを理解しないとできません。というわけでいろいろな音楽を分析しているうちに、マキタさんは、このタイトルにたどりついたわけです。

著作権とは何か。とても簡単に言えば、「自分が作った著作物を勝手に使われない権利」です。ところがこの本、『すべてのJ-POPはパクリである』(マキタスポーツ著 扶桑社 2014)とタイトルにあります。みなさんもこの曲とあの曲似ているなぁ…と感じたことはありませんか?この本を書いたマキタスポーツさんは、作詞作曲モノマネ芸人です。モノマネには2通りあって、そのまま再現するモノマネと、この人ならきっとこうするだろうという創作モノマネですが、作詞作曲モノマネは、後者です。これをするには、人気のミュージシャンがどのように音楽を作っているかを理解しないとできません。というわけでいろいろな音楽を分析しているうちに、マキタさんは、このタイトルにたどりついたわけです。

歌に限らず、何かを創作しようとしたときに、何もマネずに自分で考えたとしても、それまで自分が見てきたもの、聞いてきたものに当然影響されています。模倣から創造が生まれるとは、誰もが認めるところです。だからこそ、学びの場である学校での著作権の扱いは、特別なんですね。

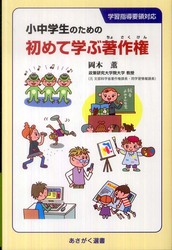

そもそも、著作権とは何かを知るためには、やさしくかつ丁寧に書かれた本を読むのが一番です。『小中学生のための初めて学ぶ著作権』(岡本薫著 朝日学生新聞社 2011)は、難しい漢字にはルビがふってあり、小学生にもわかる言葉で書かれています。書いたのは、元文部科学省に勤務されていた方です。かつては、一部の専門家がわかればいいと思われていた著作権ですが、スマホを持つ小学生も増えている今だからこそ、学校でしっかり学んでほしいと、表紙には「学習指導要領対応」という文字もあります。

そもそも、著作権とは何かを知るためには、やさしくかつ丁寧に書かれた本を読むのが一番です。『小中学生のための初めて学ぶ著作権』(岡本薫著 朝日学生新聞社 2011)は、難しい漢字にはルビがふってあり、小学生にもわかる言葉で書かれています。書いたのは、元文部科学省に勤務されていた方です。かつては、一部の専門家がわかればいいと思われていた著作権ですが、スマホを持つ小学生も増えている今だからこそ、学校でしっかり学んでほしいと、表紙には「学習指導要領対応」という文字もあります。

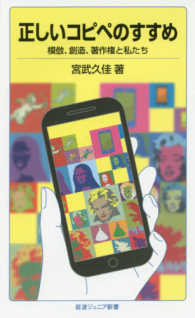

中・高生向けなら、岩波ジュニア新書『正しいコピペのすすめ;模倣、創造、著作権と私たち』(宮武久佳著 2017)はどうでしょう。著者の宮武さんは、元共同通信の記者で、現在は大学教授です。大教室の授業で学生に課題レポートを書かせると、必ず何人かが「コピペ」をして提出してくるそうです。その学問を専門にしている教授が見れがすぐにバレます。人としてどうかと思うし、課題をやる意義もない。でも、学生は、「みんなやってる…」という意識。ネットで調べてワープロやスマホで文章を書く時代だからこそ、著作権についての知識を持ち、正しいコピペをして、学びを深めてほしいという大学教授ならではの本です。目次をみるだけでもいろいろな気づきがあるでしょう。

中・高生向けなら、岩波ジュニア新書『正しいコピペのすすめ;模倣、創造、著作権と私たち』(宮武久佳著 2017)はどうでしょう。著者の宮武さんは、元共同通信の記者で、現在は大学教授です。大教室の授業で学生に課題レポートを書かせると、必ず何人かが「コピペ」をして提出してくるそうです。その学問を専門にしている教授が見れがすぐにバレます。人としてどうかと思うし、課題をやる意義もない。でも、学生は、「みんなやってる…」という意識。ネットで調べてワープロやスマホで文章を書く時代だからこそ、著作権についての知識を持ち、正しいコピペをして、学びを深めてほしいという大学教授ならではの本です。目次をみるだけでもいろいろな気づきがあるでしょう。

今年は、調べるために用意した資料のなかから、幾つかをピックアップし、紹介するという短いブックトークを行うことにした。

今日はこれから、主に著作権について、現在どのような問題があるのかを調べてもらうために、様々な資料を用意しました。調べるにあたって、私からは特徴的な本をいくつか紹介したいと思います。

著作権とは何か。とても簡単に言えば、「自分が作った著作物を勝手に使われない権利」です。ところがこの本、『すべてのJ-POPはパクリである』(マキタスポーツ著 扶桑社 2014)とタイトルにあります。みなさんもこの曲とあの曲似ているなぁ…と感じたことはありませんか?この本を書いたマキタスポーツさんは、作詞作曲モノマネ芸人です。モノマネには2通りあって、そのまま再現するモノマネと、この人ならきっとこうするだろうという創作モノマネですが、作詞作曲モノマネは、後者です。これをするには、人気のミュージシャンがどのように音楽を作っているかを理解しないとできません。というわけでいろいろな音楽を分析しているうちに、マキタさんは、このタイトルにたどりついたわけです。

著作権とは何か。とても簡単に言えば、「自分が作った著作物を勝手に使われない権利」です。ところがこの本、『すべてのJ-POPはパクリである』(マキタスポーツ著 扶桑社 2014)とタイトルにあります。みなさんもこの曲とあの曲似ているなぁ…と感じたことはありませんか?この本を書いたマキタスポーツさんは、作詞作曲モノマネ芸人です。モノマネには2通りあって、そのまま再現するモノマネと、この人ならきっとこうするだろうという創作モノマネですが、作詞作曲モノマネは、後者です。これをするには、人気のミュージシャンがどのように音楽を作っているかを理解しないとできません。というわけでいろいろな音楽を分析しているうちに、マキタさんは、このタイトルにたどりついたわけです。歌に限らず、何かを創作しようとしたときに、何もマネずに自分で考えたとしても、それまで自分が見てきたもの、聞いてきたものに当然影響されています。模倣から創造が生まれるとは、誰もが認めるところです。だからこそ、学びの場である学校での著作権の扱いは、特別なんですね。

そもそも、著作権とは何かを知るためには、やさしくかつ丁寧に書かれた本を読むのが一番です。『小中学生のための初めて学ぶ著作権』(岡本薫著 朝日学生新聞社 2011)は、難しい漢字にはルビがふってあり、小学生にもわかる言葉で書かれています。書いたのは、元文部科学省に勤務されていた方です。かつては、一部の専門家がわかればいいと思われていた著作権ですが、スマホを持つ小学生も増えている今だからこそ、学校でしっかり学んでほしいと、表紙には「学習指導要領対応」という文字もあります。

そもそも、著作権とは何かを知るためには、やさしくかつ丁寧に書かれた本を読むのが一番です。『小中学生のための初めて学ぶ著作権』(岡本薫著 朝日学生新聞社 2011)は、難しい漢字にはルビがふってあり、小学生にもわかる言葉で書かれています。書いたのは、元文部科学省に勤務されていた方です。かつては、一部の専門家がわかればいいと思われていた著作権ですが、スマホを持つ小学生も増えている今だからこそ、学校でしっかり学んでほしいと、表紙には「学習指導要領対応」という文字もあります。 中・高生向けなら、岩波ジュニア新書『正しいコピペのすすめ;模倣、創造、著作権と私たち』(宮武久佳著 2017)はどうでしょう。著者の宮武さんは、元共同通信の記者で、現在は大学教授です。大教室の授業で学生に課題レポートを書かせると、必ず何人かが「コピペ」をして提出してくるそうです。その学問を専門にしている教授が見れがすぐにバレます。人としてどうかと思うし、課題をやる意義もない。でも、学生は、「みんなやってる…」という意識。ネットで調べてワープロやスマホで文章を書く時代だからこそ、著作権についての知識を持ち、正しいコピペをして、学びを深めてほしいという大学教授ならではの本です。目次をみるだけでもいろいろな気づきがあるでしょう。

中・高生向けなら、岩波ジュニア新書『正しいコピペのすすめ;模倣、創造、著作権と私たち』(宮武久佳著 2017)はどうでしょう。著者の宮武さんは、元共同通信の記者で、現在は大学教授です。大教室の授業で学生に課題レポートを書かせると、必ず何人かが「コピペ」をして提出してくるそうです。その学問を専門にしている教授が見れがすぐにバレます。人としてどうかと思うし、課題をやる意義もない。でも、学生は、「みんなやってる…」という意識。ネットで調べてワープロやスマホで文章を書く時代だからこそ、著作権についての知識を持ち、正しいコピペをして、学びを深めてほしいという大学教授ならではの本です。目次をみるだけでもいろいろな気づきがあるでしょう。 今年、選挙権が18歳まで引き下げられたことは、皆さん知っていますよね。18歳という年齢は大人として扱われるということでもあります。大人である若者に向けて書かれたのが、『18歳の著作権入門』(福井健策著 ちくまプリマー新書 2015)です。基礎知識編と応用編の2部構成で、具体的な例がたくさんもりこまれ、読み物としても面白い本です。たとえば皆さんがよく知っているブルーナーが書いたミッフィーというウサギのキャラクターと、サンリオのキティちゃんのお友達うさぎのキャシーが酷似しているということで、ブルーナー側が怒ってオランダ国内で提訴し、一時的ではありますがキャシーが販売停止になりました。2010年のことです。その後、正式な裁判で争うことになったのですね。ところが、2011年、東日本大震災が起こりました。で、どうなったかは、ぜひこの本を読んでみてください。ウルっとくる結末でした。

今年、選挙権が18歳まで引き下げられたことは、皆さん知っていますよね。18歳という年齢は大人として扱われるということでもあります。大人である若者に向けて書かれたのが、『18歳の著作権入門』(福井健策著 ちくまプリマー新書 2015)です。基礎知識編と応用編の2部構成で、具体的な例がたくさんもりこまれ、読み物としても面白い本です。たとえば皆さんがよく知っているブルーナーが書いたミッフィーというウサギのキャラクターと、サンリオのキティちゃんのお友達うさぎのキャシーが酷似しているということで、ブルーナー側が怒ってオランダ国内で提訴し、一時的ではありますがキャシーが販売停止になりました。2010年のことです。その後、正式な裁判で争うことになったのですね。ところが、2011年、東日本大震災が起こりました。で、どうなったかは、ぜひこの本を読んでみてください。ウルっとくる結末でした。 今紹介した本の著者である福井さんは、著作権や知的財産権に日頃から関わっていて、たくさんの著作もあるのですが、その福井さんが対談を申し込まれ、内心断りたい…と思いつつ引き受けたのが、『なんでコンテンツにカネをはらうのさ?;デジタル時代のぼくらの著作権』(岡田斗司夫・福井健索共著 阪急コミュニケーションズ 2011)です。岡田斗司夫さんがどんな人かは、興味があったら自分で調べてください。で、彼は物書きでもあったので、本来著作権に守られるべき立場なのですが、どうもそうは思えなくて、「著作権なんて無かったらいいのに」と単純に考えてきた側にたち、弁護士の福井さんと様々なことについて、話をしています。特に印象的なのは、「クリエイターとして食べていける人はほんの一握り。プロのクリエイターになって、コンテンツで稼ごうと考えるから辛いんだ。別の仕事で収入を得ながら、楽しんでコンテンツを作って発表すればいい。プロとアマの違いは、生活のために創作するか、楽しみのために創作するかの違いだ。」という発言です。

今紹介した本の著者である福井さんは、著作権や知的財産権に日頃から関わっていて、たくさんの著作もあるのですが、その福井さんが対談を申し込まれ、内心断りたい…と思いつつ引き受けたのが、『なんでコンテンツにカネをはらうのさ?;デジタル時代のぼくらの著作権』(岡田斗司夫・福井健索共著 阪急コミュニケーションズ 2011)です。岡田斗司夫さんがどんな人かは、興味があったら自分で調べてください。で、彼は物書きでもあったので、本来著作権に守られるべき立場なのですが、どうもそうは思えなくて、「著作権なんて無かったらいいのに」と単純に考えてきた側にたち、弁護士の福井さんと様々なことについて、話をしています。特に印象的なのは、「クリエイターとして食べていける人はほんの一握り。プロのクリエイターになって、コンテンツで稼ごうと考えるから辛いんだ。別の仕事で収入を得ながら、楽しんでコンテンツを作って発表すればいい。プロとアマの違いは、生活のために創作するか、楽しみのために創作するかの違いだ。」という発言です。 そうはいっても、今はまだネット上のコンテンツには、著作権があります。悪意のあるなしにかかわらず、知らずに著作権を侵害しているかもしれません。だれもが利用する側だけでなく、発信する側にもなれる時代だからこそ必読なのがこの本、『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。』(鷹野凌著 福井健索監修 インプレス 2015)です。「権利や法律というって難しい」「著作権ってよくわからない」という人のために、この業界を知り尽くした著者が、噛み砕いて教えてくれています。著作権法第一条には、著作権が「文化の発展に寄与すること」を目的とするとはっきり書かれています。

そうはいっても、今はまだネット上のコンテンツには、著作権があります。悪意のあるなしにかかわらず、知らずに著作権を侵害しているかもしれません。だれもが利用する側だけでなく、発信する側にもなれる時代だからこそ必読なのがこの本、『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。』(鷹野凌著 福井健索監修 インプレス 2015)です。「権利や法律というって難しい」「著作権ってよくわからない」という人のために、この業界を知り尽くした著者が、噛み砕いて教えてくれています。著作権法第一条には、著作権が「文化の発展に寄与すること」を目的とするとはっきり書かれています。 学校という場では著作権の扱いが特別だという話をしましたが、この本を見てください。『まねる力;模倣こそが創造である(齋藤孝著 朝日新書 2017)。著者は教育学を専門とする大学教授で、かねてより子どもに伝えたい三つの力として、段取り力・コメント力・まねる力を提言してきました。そのなかでも土台をなすのは、まねる力だという主張の本です。まねをするとは、プロセスを理解すること…という言葉が印象的です。なぜ模倣が創造につながるのかが、納得できる一冊です。皆さんが、優れた作品に触れる機会を作ることで、文化の発展に寄与してもらいたいからこそ、学校では授業のために先生が資料をコピーして配布したり、音楽や演劇を演奏・上演することが認められているということです。ぜひ、正しいコピペのありかたを、この機会に考えてもらえたら嬉しいです。

学校という場では著作権の扱いが特別だという話をしましたが、この本を見てください。『まねる力;模倣こそが創造である(齋藤孝著 朝日新書 2017)。著者は教育学を専門とする大学教授で、かねてより子どもに伝えたい三つの力として、段取り力・コメント力・まねる力を提言してきました。そのなかでも土台をなすのは、まねる力だという主張の本です。まねをするとは、プロセスを理解すること…という言葉が印象的です。なぜ模倣が創造につながるのかが、納得できる一冊です。皆さんが、優れた作品に触れる機会を作ることで、文化の発展に寄与してもらいたいからこそ、学校では授業のために先生が資料をコピーして配布したり、音楽や演劇を演奏・上演することが認められているということです。ぜひ、正しいコピペのありかたを、この機会に考えてもらえたら嬉しいです。(東京学芸大学附属世田谷中学校 村上恭子)