本を知らない子どもたち

2018-02-09 10:00 | by 渡辺(主担) |

高校3年生の国語表現の授業で、「国際支援」や「難民」「SDGs」をテーマに授業がおこなわれました。その際に紹介をしたのが『わたしは10歳、本を知らずに育ったの。』(公益社団法人シャンティ国際ボランティア会編、合同出版 2017)です。 この本では日本の教育NGOの一つ、シャンティ国際ボランティア会(SVA)が過去36年間にわたり、アジア地域でおこなってきた図書館活動を中心に紹介しています。

この本では日本の教育NGOの一つ、シャンティ国際ボランティア会(SVA)が過去36年間にわたり、アジア地域でおこなってきた図書館活動を中心に紹介しています。

日本で暮らしていると、文字が読めない生活はぴんとこないかもしれません。しかし世界には読み書きのできない人は7億5000万人もいます。教育を受けずに親になると家計を支えることは難しく、子どもたちも働きにでるという、「貧困の連鎖」は続くことになります。

しかしこの本では、子どもの頃にタイのスラム街にできた図書館に通い、読む喜びと学ぶ楽しさを知った少女が、やがて外交官になった話など、文字の読み書きがいかに未来を切り開くことになるかを語ってくれています。こうした文字の読み書きのできない多くの人々のために、日本にいる私たちには何ができるのでしょうか。そのことも最終章では紹介してます。

この本では日本の教育NGOの一つ、シャンティ国際ボランティア会(SVA)が過去36年間にわたり、アジア地域でおこなってきた図書館活動を中心に紹介しています。

この本では日本の教育NGOの一つ、シャンティ国際ボランティア会(SVA)が過去36年間にわたり、アジア地域でおこなってきた図書館活動を中心に紹介しています。日本で暮らしていると、文字が読めない生活はぴんとこないかもしれません。しかし世界には読み書きのできない人は7億5000万人もいます。教育を受けずに親になると家計を支えることは難しく、子どもたちも働きにでるという、「貧困の連鎖」は続くことになります。

しかしこの本では、子どもの頃にタイのスラム街にできた図書館に通い、読む喜びと学ぶ楽しさを知った少女が、やがて外交官になった話など、文字の読み書きがいかに未来を切り開くことになるかを語ってくれています。こうした文字の読み書きのできない多くの人々のために、日本にいる私たちには何ができるのでしょうか。そのことも最終章では紹介してます。

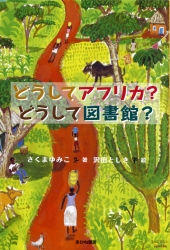

そして、開発途上国への図書館支援活動としてもう一冊。『どうしてフリカ?どうして図書館?』(さくまゆみこ、あかね書房 2010)。この本の著者、さくまゆみこさんはアフリカが舞台の本を多数翻訳されていますが、一方で「アフリカ子どもの本プロジェクト」の代表として、ケニアに子ども図書館をつくる活動にも尽力されてきました。

先程紹介したSVAの図書館活動同様に、読書の支援は食糧や医療のように命に関わる緊急な支援ではありません。しかし、貧困の抱える問題を解決するうえで、文字の読み書き「識字」は大きな鍵を握っています。さらに一人ひとりの世界を広げてくれる翼ともなるでしょう。

先程紹介したSVAの図書館活動同様に、読書の支援は食糧や医療のように命に関わる緊急な支援ではありません。しかし、貧困の抱える問題を解決するうえで、文字の読み書き「識字」は大きな鍵を握っています。さらに一人ひとりの世界を広げてくれる翼ともなるでしょう。こうした本を通じて、国際支援の一つとして読書支援という活動があることを、ぜひ若い人たちにも知ってもらいたいです。

(東京学芸大学附属国際中等教育学校:渡辺 有理子)