鏡餅はいつ食べるもの?日本の冬の行事を知りたい

2024-01-11 21:24 | by 富澤(主担) |

3学期が始まって早々、「お正月はどうすごしたの?」という雑談のなかで、3年生の女の子に「鏡餅っていつ食べたらいいものですか?」と聞かれました。海外にいた期間が長かったので、日本で冬を過ごすことも、お正月を迎えることも初めてなのだそうです。「『鏡開き』って言って、食べる日があるのよね。確か、1月の15日ごろだったかな・・・」と、曖昧な知識で会話を繋ぎつつ、まずは『総合百科事典ポプラディア 4/POPLAR ENCYCLOPEDIA/かか きそ』(ポプラ社、2021)を開きます。

3学期が始まって早々、「お正月はどうすごしたの?」という雑談のなかで、3年生の女の子に「鏡餅っていつ食べたらいいものですか?」と聞かれました。海外にいた期間が長かったので、日本で冬を過ごすことも、お正月を迎えることも初めてなのだそうです。「『鏡開き』って言って、食べる日があるのよね。確か、1月の15日ごろだったかな・・・」と、曖昧な知識で会話を繋ぎつつ、まずは『総合百科事典ポプラディア 4/POPLAR ENCYCLOPEDIA/かか きそ』(ポプラ社、2021)を開きます。

”鏡開き”の項目では、「1月11日におこなうことが多いが、4日や7日、20日におこなう地域もある」(p.15)とありました。すぐ下の”鏡餅”の項目も読み上げて、「家代々の繁栄を願うダイダイ、腰が曲がるほどの長寿を願うイセエビ、「よろこぶ」に通じるコンブ・・・」(同上)のところで、司書が思わず「それぞれに意味があることは分かっていたけど、詳しくは知らなかったな。"代々"にかけて"ダイダイ"なんだね。"ダイダイ"であることに意味があるから、適当に"みかん"をのせちゃダメなんだ」と呟くと、面白がってくれた様子。いつ鏡開きをしようか、という計画も、日程が具体的になってきたようでした。ポプラディアの記述だけでも、知りたかったことはだいぶわかったようですが「日本の、こういう行事とか、風習については、まだ本があるんだよ、見る?」と誘うとのってき てくれたので、NDC:386の棚へ誘導しました。

てくれたので、NDC:386の棚へ誘導しました。

『「和」の行事えほん 2/秋と冬の巻』(高野 紀子∥作、あすなろ書房、2007)では、「年神さまが刃物をきらうという考えから、包丁を使わずに手や木づちなどで鏡餅をわります」(p.48)と、ポプラディアでは得られなかった情報がわかり、鏡開きの様子を表した絵もついていたので、熱心に眺めていました。この本は、行事の様子が、柔らかいタッチの擬人化された動物たちを交えつつ視覚的に表現されているので親しみやすく、次々と他のページもめくって見ていました。「なぜ、かがみ"わり"ではなく、かがみ"びらき"というのか」については、

『「和」の行事えほん 2/秋と冬の巻』(高野 紀子∥作、あすなろ書房、2007)では、「年神さまが刃物をきらうという考えから、包丁を使わずに手や木づちなどで鏡餅をわります」(p.48)と、ポプラディアでは得られなかった情報がわかり、鏡開きの様子を表した絵もついていたので、熱心に眺めていました。この本は、行事の様子が、柔らかいタッチの擬人化された動物たちを交えつつ視覚的に表現されているので親しみやすく、次々と他のページもめくって見ていました。「なぜ、かがみ"わり"ではなく、かがみ"びらき"というのか」については、

『子どもと楽しむ行事とあそびのえほ ん』(すとう あさえ∥文/さいとう しのぶ∥絵、のら書店、2007)に情報がありました。

ん』(すとう あさえ∥文/さいとう しのぶ∥絵、のら書店、2007)に情報がありました。

本を見ながらあれこれ話すうちに、「ずっと暖かいところでくらしてきたので、まだ雪を見たことがない」ことも話してくれ、『「和」の行事えほん 2/秋と冬の巻』のp.49にのっていた"かまくら"にも興味を示していました。そこで、「写真がのってる本もあるよ」と、

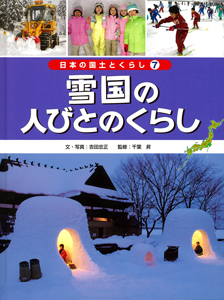

『日本の国土とくらし 7/雪国の人びとのくらし/秋田県・横手市』(千葉 昇∥監修・指導/吉田 忠正∥文・写真、ポプラ社、2011)で確認。秋田の横手市では、かまくらのイベントが毎年開催され、 「小学生が授業で作る、ろうそくが入ったミニかまくらが800個も並ぶ」という情報と写真には、2人でびっくりしました(pp.32-33)。

「小学生が授業で作る、ろうそくが入ったミニかまくらが800個も並ぶ」という情報と写真には、2人でびっくりしました(pp.32-33)。

せっかくなので、「かまくらが出てくるお話の本もあるよ、『ちいちゃんのかげおくり』は授業でやったかな?あのお話を書いた"あまんきみこ"さんの作品だよ」と、『ふうたのゆきまつり(日本の創作幼年童話 24)』(あまん きみこ∥著/山中 冬児∥絵、あかね書房、1978)も紹介しました。

他に来館者もなく、2人だけでゆっくりと話すことができたので、色々と本を紹介しつつ、司書も、実はきちんと体験したことのない日本の冬の行事について、改めて知ることができました。 「知りたいことができたら、図書館へ行ってみよう。図書の先生は、喜んで一緒に調べてくれるから、ちょっときいてみよう。」と、子どもたちが思ってくれるように関わろう、と、年の初めらしく、仕事に向かう気持ちを新たにすることができました。

他に来館者もなく、2人だけでゆっくりと話すことができたので、色々と本を紹介しつつ、司書も、実はきちんと体験したことのない日本の冬の行事について、改めて知ることができました。 「知りたいことができたら、図書館へ行ってみよう。図書の先生は、喜んで一緒に調べてくれるから、ちょっときいてみよう。」と、子どもたちが思ってくれるように関わろう、と、年の初めらしく、仕事に向かう気持ちを新たにすることができました。(東京学芸大学附属大泉小学校 司書 富澤佳恵子)