お知らせ

令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。

また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

新着案内

「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。

「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0239 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 対象学年 低学年 活用・支援の種類 本の紹介(ブックトーク) 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 2年生の「虫のこえで音楽をつくろう」の題材のねらいに沿った本を選んで授業の内容についても情報交換を行いたいと依頼。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 「虫」をテーマに、虫の写真集や、「むしたちのおんがくかい(得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社」のような物語の絵本も関連させて紹介しながら、音楽の授業で紹介や、読み聞かせを行った。

最終的には、「虫のこえ」に注目し、音楽づくりにつながるように段階を踏んで本を紹介していくようにした。

提示資料 「虫」をテーマに、虫の写真集や、「むしたちのおんがくかい(得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社」のような物語の絵本も関連させて紹介しながら、最終的には、「虫のこえ」に注目し、音楽づくりにつながるように段階を踏んで本を紹介していくようにした。音楽の授業の内容についても、司書教諭と情報交換を行った。

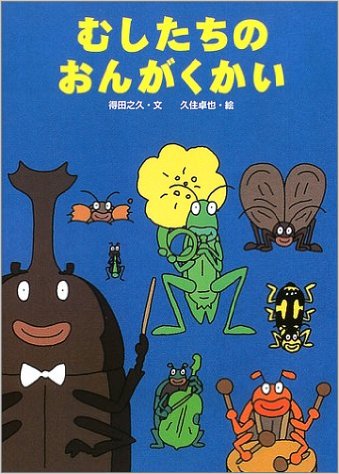

『むしたちのおんがくかい』得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社

公園で虫たちが音楽会をはじめようとしたとき、大きな音が。音楽会ができるところを探しに行きますが・・・。

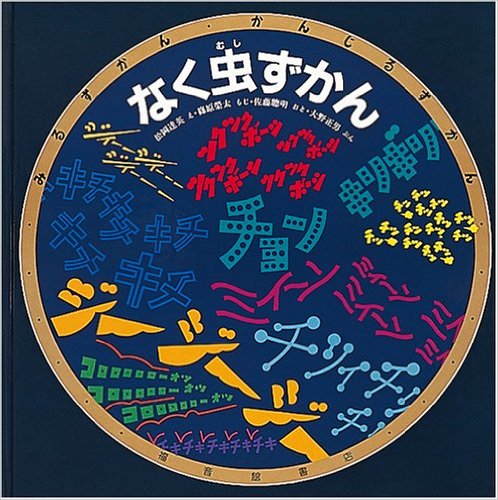

『なく虫ずかん』大野 正男(著), 佐藤 聡明(著), 松岡 達英(イラスト)福音館書店

コオロギ、キリギリスなどの鳴く虫たちの鳴き声と虫が描かれています。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 鳴く虫 キーワード2 合唱 キーワード3 合奏 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 安藤直子 授業者コメント これまで、「虫のこえ」の歌を歌い、鳴き声の部分にすずやトライアングルなどの楽器を入れて演奏するという実践は行ったことがありましたが、絵本とともに、イメージをふくらませながら授業を行うことで、子どもたちの意欲の高まりを肌で感じました。

「なく虫ずかん」はオノマトペのページから、どんな虫なのか想像することや、反対に絵を見てどんな鳴き声なのか想像したりする活動を楽しむことができました。

1分間ミュージックでは、子どもたちが鳴き声の声の強さや高さ、スピードを工夫する様子も見られ、繰り返し行っても変化に富んだ楽しい音楽づくりができました。

この活動をもとに、拍節にのった音楽づくり(2年生であれば、鳴き声をリレーでつなげたり、友達と一緒に言ったり、一人の鳴き声をコール&レスポンスのように真似したりする活動が考えられます。)に発展させることもできるかなと思っています。

司書・司書教諭コメント 情報提供校 世田谷区立上北沢小学校 事例作成日 2015/09/12 事例作成者氏名 吉岡裕子

記入者:吉岡(主担)

カウンタ

3146140 : 2010年9月14日より

令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。

また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。

「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0239 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 対象学年 低学年 活用・支援の種類 本の紹介(ブックトーク) 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 2年生の「虫のこえで音楽をつくろう」の題材のねらいに沿った本を選んで授業の内容についても情報交換を行いたいと依頼。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 「虫」をテーマに、虫の写真集や、「むしたちのおんがくかい(得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社」のような物語の絵本も関連させて紹介しながら、音楽の授業で紹介や、読み聞かせを行った。

最終的には、「虫のこえ」に注目し、音楽づくりにつながるように段階を踏んで本を紹介していくようにした。

提示資料 「虫」をテーマに、虫の写真集や、「むしたちのおんがくかい(得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社」のような物語の絵本も関連させて紹介しながら、最終的には、「虫のこえ」に注目し、音楽づくりにつながるように段階を踏んで本を紹介していくようにした。音楽の授業の内容についても、司書教諭と情報交換を行った。

『むしたちのおんがくかい』得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社

公園で虫たちが音楽会をはじめようとしたとき、大きな音が。音楽会ができるところを探しに行きますが・・・。

『なく虫ずかん』大野 正男(著), 佐藤 聡明(著), 松岡 達英(イラスト)福音館書店

コオロギ、キリギリスなどの鳴く虫たちの鳴き声と虫が描かれています。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 鳴く虫 キーワード2 合唱 キーワード3 合奏 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 安藤直子 授業者コメント これまで、「虫のこえ」の歌を歌い、鳴き声の部分にすずやトライアングルなどの楽器を入れて演奏するという実践は行ったことがありましたが、絵本とともに、イメージをふくらませながら授業を行うことで、子どもたちの意欲の高まりを肌で感じました。

「なく虫ずかん」はオノマトペのページから、どんな虫なのか想像することや、反対に絵を見てどんな鳴き声なのか想像したりする活動を楽しむことができました。

1分間ミュージックでは、子どもたちが鳴き声の声の強さや高さ、スピードを工夫する様子も見られ、繰り返し行っても変化に富んだ楽しい音楽づくりができました。

この活動をもとに、拍節にのった音楽づくり(2年生であれば、鳴き声をリレーでつなげたり、友達と一緒に言ったり、一人の鳴き声をコール&レスポンスのように真似したりする活動が考えられます。)に発展させることもできるかなと思っています。

司書・司書教諭コメント 情報提供校 世田谷区立上北沢小学校 事例作成日 2015/09/12 事例作成者氏名 吉岡裕子

記入者:吉岡(主担)

カウンタ

3146140 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0239 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 音楽 |

| 単元 | |

| 対象学年 | 低学年 |

| 活用・支援の種類 | 本の紹介(ブックトーク) |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 2年生の「虫のこえで音楽をつくろう」の題材のねらいに沿った本を選んで授業の内容についても情報交換を行いたいと依頼。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 「虫」をテーマに、虫の写真集や、「むしたちのおんがくかい(得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社」のような物語の絵本も関連させて紹介しながら、音楽の授業で紹介や、読み聞かせを行った。 最終的には、「虫のこえ」に注目し、音楽づくりにつながるように段階を踏んで本を紹介していくようにした。 |

| 提示資料 | 「虫」をテーマに、虫の写真集や、「むしたちのおんがくかい(得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社」のような物語の絵本も関連させて紹介しながら、最終的には、「虫のこえ」に注目し、音楽づくりにつながるように段階を踏んで本を紹介していくようにした。音楽の授業の内容についても、司書教諭と情報交換を行った。 |

| 『むしたちのおんがくかい』得田之久(文)、久住卓也(絵)童心社 公園で虫たちが音楽会をはじめようとしたとき、大きな音が。音楽会ができるところを探しに行きますが・・・。 |

| 『なく虫ずかん』大野 正男(著), 佐藤 聡明(著), 松岡 達英(イラスト)福音館書店 コオロギ、キリギリスなどの鳴く虫たちの鳴き声と虫が描かれています。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | 鳴く虫 |

| キーワード2 | 合唱 |

| キーワード3 | 合奏 |

| 授業計画・指導案等 | |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 安藤直子 |

| 授業者コメント | これまで、「虫のこえ」の歌を歌い、鳴き声の部分にすずやトライアングルなどの楽器を入れて演奏するという実践は行ったことがありましたが、絵本とともに、イメージをふくらませながら授業を行うことで、子どもたちの意欲の高まりを肌で感じました。 「なく虫ずかん」はオノマトペのページから、どんな虫なのか想像することや、反対に絵を見てどんな鳴き声なのか想像したりする活動を楽しむことができました。 1分間ミュージックでは、子どもたちが鳴き声の声の強さや高さ、スピードを工夫する様子も見られ、繰り返し行っても変化に富んだ楽しい音楽づくりができました。 この活動をもとに、拍節にのった音楽づくり(2年生であれば、鳴き声をリレーでつなげたり、友達と一緒に言ったり、一人の鳴き声をコール&レスポンスのように真似したりする活動が考えられます。)に発展させることもできるかなと思っています。 |

| 司書・司書教諭コメント | |

| 情報提供校 | 世田谷区立上北沢小学校 |

| 事例作成日 | 2015/09/12 |

| 事例作成者氏名 | 吉岡裕子 |

記入者:吉岡(主担)