読書・情報リテラシー

学習発表会 2年生 生活科で「NDCのうた」

2025-03-03 16:08 | by 村上 |

学習発表会 2年生 生活科で「NDCのうた」

目黒区立五本木小学校 学校図書館支援員 花川 智子

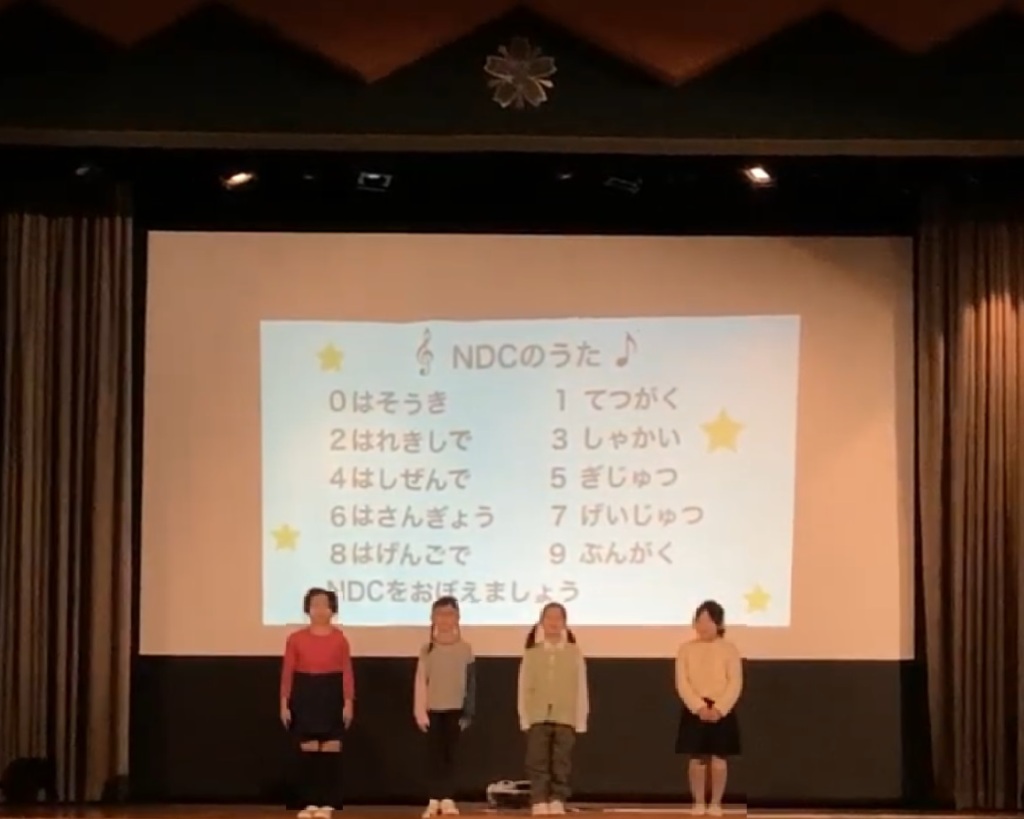

【「NDCのうた」披露】

【「NDCのうた」披露】

目黒区立五本木小学校(校長 海老江直子 以下、本校)学校図書館では、6年間使用する図書ファイルがあり、学校図書館の貸出し記録も兼ねているため本の分類記号を記録する欄がある。分類がわかっていれば、自分で返却するときも同じ棚へ戻すことができる。また、調べたいもの、読みたいものがあればその分類のところへ効率的に行くこともできる。どのようにすればNDCを理解し、本をきちんと戻すことができるかと考えていたところ、中山美由紀氏が動画で紹介していた「NDCのうた」(キラキラ星の替え歌)を知り、2年生の図書の時間に取り入れてみることにした。昨年度、今年度は、毎週の図書の時間の読み聞かせの後、図書の貸し借りの前に歌うことにしてみたところ、図書の担当教員が忘れていても自然に子どもたちから歌いだすようになった。

2年生学年主任 松永由貴教諭がその楽しそうな様子を見て、隔年で行われる学習発表会でも披露したいということになった。

2年生は、生活科で2回にわたって、学区域を見て回る。(教育出版「せいかつ 下 なかよしひろがれ」pp24‐45「まちが大すきたんけんたい」 pp60‐83「えがおのひみつたんけんたい」)その中で、公共施設も見学し、利用方法や、特色などを学んできた。学校の近くには、区立図書館があり、見学時には、同じ分類で配架されていることに多くの子どもたちが気づくことができた。「NDCのうた」を通して、学校図書館、公共図書館の相違点についても考える機会となった。

2024年11月15日の学習発表会 児童会のテーマ『五本木小 開校90周年学習発表会 学んだことを思いにかえて伝えよう とどけよう』において「ユニバーサルデザインを考えよう」(生活科)というテーマで、学区域の施設や、店舗を紹介する中、以下のような場面で、「NDCのうた」をうたった。

※子どもたちの歌声が聞けます

学習発表会台本(抜粋)

「五本木の すてきを つたえよう」

せりふ

【みんながつかうものグループ】

こんにちは。

ニュース五本木の時間です。今日は、五本木の町とくしゅうです。

いろんなばしょに行っているようです。

さいしょは、図書かんチームさん

(図書かん)

(図書かん)

はい。ここは、もりや図書かんです。

この図書かんには、本が15まんさつくらいあるんだって。

ええ。

すごくたくさんあるんだね。

これじゃ、どこになにがあるかわからないよ。

そんなときの とっておきの 歌があるんです。

NDCの歌。

~歌う~

これで本がどこにあるかばっちりだね。

本だけなく、紙しばいや新聞も読めるよ。

読み聞かせをしてくれるときもあるんだ。

目の不自由な人のために文字がかく大された本やCDもよういされているよ。

子供がよく読む本がおいてあるところは、本だなの高さがひくくなっていたり、

赤ちゃんもり用できるように、カーペットがしかれている場しょがあったり、

だれもがつかえるようにくふうされている図書かんです。

つぎは、じゅうくセンターチームのみなさん。

つづく

図書ファイルの記録のために始めた「NDCのうた」が、情報リテラシーを学ぶきっかけとなり、生活科の学習とつながることができた。当日の学習発表会では、聞き覚えのある学年もいるので、口ずさんでいる姿が見られた。

NDCのうた

0は総記 1 哲学

2は歴史 で 3 社会

(ほんとは科学が入るけどね)

4は、自然 で

(ほんとは科学が入るけどね)

5 技術

6は、産業 7 芸術

8は、言語 で 9 文学

NDCを覚えましょう

*)以下は、「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2016受賞記念サミット in 紫波」

の記事ですが、第二部に中山美由紀さんの「NDCのうた」へのリンクがあります。

https://www.libsil.library.ne.jp/loy-summit-shiwa/

3類社会科学, 4類自然科学の「科学」が替え歌では入らないので、初めて歌うときは必ず(ほんとは科学が入るけどね)と合いの手のようにして歌うようにしています。「社会」と「社会科学」、「自然」と「自然科学」は違うので、紫波町でもその合いの手を入れた歌をはじめに歌って紹介したのですが、そこはカットになっています。(中山美由紀さん談)

当初の目的であった、図書ファイルの記録も2年生でしっかり記入できるようになり、読み聞かせで絵本以外の図書の場合の分類記号を紹介すると、分類に対して興味を持つ児童が多くなった。学校図書館内の分類ごとの配置などは、3年生で学習するが、さらに学年が上がり、調べ学習の際にもNDCを使って図書が探せることを期待している。