授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

はじまりは1冊の本から:光太郎と智恵子の愛のカタチ

2025-09-05 21:00 | by 村上 |

夏休み中のイベント、東京・図書館スタンプラリーに参加していた本校図書館の丸テーブルには、『最初の質問』(長田弘 文 伊勢英子絵)という絵本と共に、同じく長田弘さんの『ことばの果実』(潮文庫 2021)を飾っていました。何気なくその本を手に取った司書教諭の阿部由美先生、目をとめたのは、「ざくろ」のページです。

夏休み中のイベント、東京・図書館スタンプラリーに参加していた本校図書館の丸テーブルには、『最初の質問』(長田弘 文 伊勢英子絵)という絵本と共に、同じく長田弘さんの『ことばの果実』(潮文庫 2021)を飾っていました。何気なくその本を手に取った司書教諭の阿部由美先生、目をとめたのは、「ざくろ」のページです。

そして、「新学期の最初の授業はこの長田さんのざくろでやってみたいな」と呟き、私に高村智恵子のざくろの切り絵が載っている本と、高村光太郎の彫刻の作品集が載っている本を所望しました。欲しいのは、カラーのざくろの切り絵の写真と、木工彫刻のざくろの写真です。残念ながら、両方とも本校の蔵書にはありません。

こんな時に頼りになるのが、東京学芸大学附属図書館です。さっそく調べてみると、『智恵子紙繪』(筑摩書房 1957)と、高村光太郎彫刻全作品』(六曜社 1979)が保管庫にあって借りられることがわかりました。どちらもかなり古い本です。附属図書館は、附属学校に対して予約制度を設けてくれています。書籍なら、24冊まで1ヶ月借りることができて、学内便を利用して学校に届けてくれるので、専門書などを時々先生からも頼まれます。

一方、最も近い世田谷区の公共図書館の蔵書も調べて予約をかけました。大学図書館に予約をかけたものより新しい『智恵子紙絵』(山本太郎編 高村規写真 筑摩書房 1979)が、中央図書館の保管庫に眠っていました。

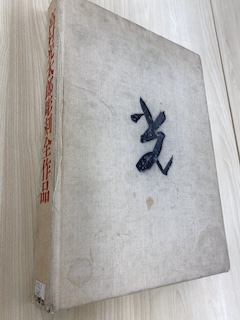

翌週、大学図書館から段ボール箱が届きました。開けてみると、厳重に幾重にも梱包された『高村光太郎彫刻全作品』が出てきました。大判で縦が36センチ、総ページ数は371P。代表的な彫刻作品である「手」「乙女の像」「柘榴」「蝉」などが含まれ、彫刻家・作家としての多岐にわたる活動が紹介されている1冊です。

翌週、大学図書館から段ボール箱が届きました。開けてみると、厳重に幾重にも梱包された『高村光太郎彫刻全作品』が出てきました。大判で縦が36センチ、総ページ数は371P。代表的な彫刻作品である「手」「乙女の像」「柘榴」「蝉」などが含まれ、彫刻家・作家としての多岐にわたる活動が紹介されている1冊です。

1957年版の『智恵子紙繪』にはざくろの切り絵はなかったのですが、公共図書館から借りた新しい版には、カラーで掲載されていました。たくさんの繊細な紙絵は、智恵子が精神に異常をきたした時期に集中的に作られたものです。

巻末には、「紙絵のおもいで」というタイトルで、智恵子の姪にあたる宮崎春子さんがエッセイを寄せています。そこには、高い芸術性をもって紙絵の制作に没頭する智恵子が、その作品を誰にも見せたがらないのに、病床を訪ねる光太郎にだけは、押し入れからうやうやしく作品を取り出して見せ、光太郎がその美しさに驚く様子を目を細めて嬉しそうにみていたと綴られています。

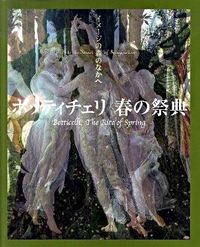

その後、「ざくろ」に関連した和歌や詩や絵画を調べると、絵画ではボッティチェリの描いた「ザクロの聖母」が有名と知りました。7類の棚から『ボッティチェリ春の祭典』(利倉隆編著 二玄社) を取り出しページをめくると、「ザクロの聖母」の絵がありました。幼子イエスの手に握られたザクロをクローズアップしたものも。

その後、「ざくろ」に関連した和歌や詩や絵画を調べると、絵画ではボッティチェリの描いた「ザクロの聖母」が有名と知りました。7類の棚から『ボッティチェリ春の祭典』(利倉隆編著 二玄社) を取り出しページをめくると、「ザクロの聖母」の絵がありました。幼子イエスの手に握られたザクロをクローズアップしたものも。

最終的に、先生に渡した資料は以下の7点。

『ことばの果実』『智恵子紙絵』『高村光太郎彫刻全作品』『ボッティチェリ春の祭典』『高村光太郎詩集』『智恵子抄』『有職植物図鑑』

当日は、授業の様子を撮影がてら、見学させてもらいました。

9月最初の2年生の国語の授業は、阿部先生の夏のイタリア旅行の話から始まりました。イタリアを縦断し、美術館や博物館にも足を運んだそうです。旅先で撮った写真とともにサクッと紹介してくれました。

9月最初の2年生の国語の授業は、阿部先生の夏のイタリア旅行の話から始まりました。イタリアを縦断し、美術館や博物館にも足を運んだそうです。旅先で撮った写真とともにサクッと紹介してくれました。

そしてこの日の本題、光太郎と智恵子、それぞれのざくろの作品がディスプレイに映し出されました。二つを比べて、どんなことを感じたかをワークシートに書き込み、何人かに発表してもらった後に、この2つの作品が、高村光太郎と長沼智恵子のものであることを伝えました。このクラスでは、どちらも知らない人…でした。

高村光太郎は、国語の教科書にも取り上げられる著名な詩人・彫刻家であることを伝え、手元のタブレットでふたりについて調べるよう指示が出ます。その前に、ざくろについてもう少し先生が補足をしました。

高村光太郎は、国語の教科書にも取り上げられる著名な詩人・彫刻家であることを伝え、手元のタブレットでふたりについて調べるよう指示が出ます。その前に、ざくろについてもう少し先生が補足をしました。

まずは本物のざくろを見せて、これなんだと思う?と聞くと、「いちじく?」という声も。「これがざくろです。それからさきほど、イタリア旅行のなかで、紹介したボッティチェリの絵をもう一度見てください。(これは偶然なのですが、旅先で本物に遭遇していたそうです。)

ここにもざくろがあります。『柘榴の聖母』という絵ですが、図書館にあった『ボッティチェリ春の祭典』という本も持ってきました。ざくろってどんな植物なのかは、『有職植物図鑑』(八條忠基著 平凡社 2022)にも載っています。本を見たい人は、自由に見てください。この二人のことに加えて、ざくろについても調べてみてください」。

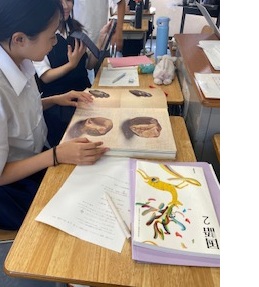

ここからは、一人で調べてもグループで調べても良くて、本を見るために席を動く生徒もいて、クラスの雰囲気は柔らかな感じです。一番人気は、あの大型本『高村光太郎彫刻全作品』です。「柘榴」の隣のページは、「蝉」で特に一部の男子はこの蝉に激しく反応!

ここからは、一人で調べてもグループで調べても良くて、本を見るために席を動く生徒もいて、クラスの雰囲気は柔らかな感じです。一番人気は、あの大型本『高村光太郎彫刻全作品』です。「柘榴」の隣のページは、「蝉」で特に一部の男子はこの蝉に激しく反応!

今年から、「ジャパンナレッジ・スクール」を導入したので、タブレットで調べる生徒が使っていないかな?と何気なくのぞいてみたのですが、多くは直接キーワードを入れて調べています。「ジャパナレ、使わないの?」と近くの生徒に聞いてみたら「あ、そうですね」と言って思い出したように使っていました。先生も、生徒に使ってみるよう呼びかけてくれました。

調べたことを各自、ワークシートに書き込んだあと、最後に先生が、「皆さんは、いろいろな角度から、この二人のことやざくろについて調べたことと思いますが、先生は国語屋なので…」と言って最後に配布したのが、『ことばの果実』の柘榴の章です。

「詩人高村光太郎を語る果実は、詩「レモン哀歌」のすずしく光るレモンだろう。しかし彫刻家高村光太郎を語る果物はちがう。柘榴だ。」という書き出しではじまる。

長田弘の文章は、彫刻の柘榴と、紙絵の柘榴はまぎれもない相聞の愛の歌だった…という言葉で終わる。

短い文章を朗読したあと、先生は、二つの柘榴の作品にもう一度目をやります。柘榴にはあんなにたくさんの実が詰まっているというのに、そのどちらの作品も柘榴の粒は数えれば七つ。

それを示して、この日の授業は終わりです。ここから一人ひとりの生徒が何を感じたかは、その胸の内を聞いてみないとわかりません。が、何かしら心に残るものはあったはずです。先生は、冒頭「今日は、教養講座です」と生徒に告げていました。

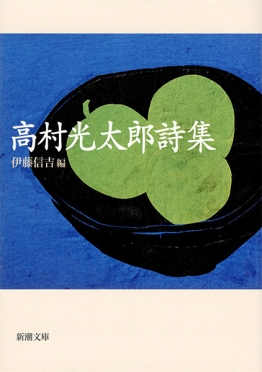

今日の授業を受けるまでは、高村光太郎の存在や、著書『高村光太郎詩集』(新潮社 1950)、『智恵子抄』(新潮社 1957)を知らなかった中学生が、ここで出会ったことにどんな意味があるかはわかりません。そして、知らなくても困ることはないでしょう。でも、この日の授業で、少しだけ世界が広くなったとしたら、素敵です。付け加えるなら、私にとっては、なかなか陽の目を見なかったこれらの本が、手に取られたことだけでも、嬉しい時間でした。

今日の授業を受けるまでは、高村光太郎の存在や、著書『高村光太郎詩集』(新潮社 1950)、『智恵子抄』(新潮社 1957)を知らなかった中学生が、ここで出会ったことにどんな意味があるかはわかりません。そして、知らなくても困ることはないでしょう。でも、この日の授業で、少しだけ世界が広くなったとしたら、素敵です。付け加えるなら、私にとっては、なかなか陽の目を見なかったこれらの本が、手に取られたことだけでも、嬉しい時間でした。

(東京学芸大学附属世田谷中学校 司書 村上恭子)