お知らせ

令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。

また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

新着案内

「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。

「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0282 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 声で楽しもう 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 擬音語や擬態語を表している絵本にはどのようなものがあるか。言葉の響きを楽しめるような教材を探している。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 言葉として「オノマトペ」の出ている本を探しはじめて提供していくうちに、音そのものが示されるというより、音を引き出す、音が飛び出してくるような絵のある本が大事とわかった。

提示資料

作:谷川俊太郎 絵:元永定正『もこもこもこ』文研出版 1997年

「もこ」「にょき」「ぱちん」など、児童にも親しみのあるオノマトペを使われている。元永さんの不思議な絵とあわせて読んでいくと、「この後どうなるのかな」と児童の想像をかきたてる構成になっている。幼稚園などで扱っているためか、この本を知ってる児童が多く、持っている児童も各クラスに数名いた。

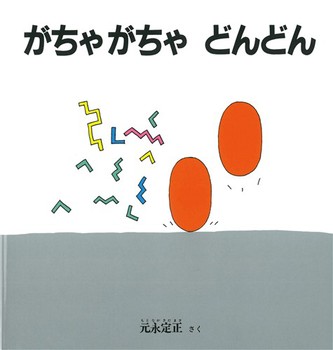

元永定正『がちゃがちゃどんどん』福音館書店 1990年

『もこもこもこ』の絵と同じ作者であるが、『もこもこもこ』が様子を表すオノマトペを含むのに対し、こちらは耳からきこえる音を中心に構成されている。『もこもこもこ』ほど知られていないので、児童は新鮮な気持ちで読むことができたようだ。

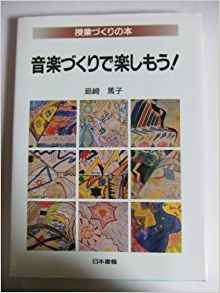

島崎篤子『音楽づくりで楽しもう!』日本書籍 1993年 第4章(pp.85‐103)参照。

この本の目次は以下のとおり、音楽の創作を楽しむ活動を紹介する音楽教育実践の本。

プロローグ 音楽づくりで楽しもう!

第1章 音楽づくりの世界へようこそ!

第2章 音楽ゲームで楽しもう!

第3章 動きと音楽で楽しもう!

第4章 絵と音楽で楽しもう!

第5章 言葉と音楽で楽しもう!

第6章 体楽器で楽しもう!

第7章 様々な楽器や音具で楽しもう!

第8章 民族音楽で楽しもう! 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=118&active_action=journal_view_main_detail&post_id=649#_118 ブックリスト

キーワード1 擬音語 キーワード2 声 キーワード3 音楽教育 授業計画・指導案等 小3音楽「声で楽しもう」学習指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校 忰山恵教諭 授業者コメント 研究発表会で授業を行うにあたって、島崎篤子先生の著書を参考に授業の構想を考えた。著書のなかで紹介されている絵本を探す中で、似たような絵本が他にもたくさんありそうだったので中山先生にご相談したところ、いくつかの本を紹介してくださった。授業では、声を使った即興的な創作表現を念頭に置いていたのだが、児童が自分で考えたり見つけたりするのには限界があると思い、絵本のオノマトペを参考にさせたいと考えた。絵本を読んで紹介した後は、絵本の言葉を児童がそのまま使うだろうと予想したが、「ぷにぷに」「ぷくぷく」など絵本の言葉と違うものを考えている児童が多かった。絵本を読む前と比べて、読んだ後のほうが使っている言葉のバリエーションが広がったと感じたので、どんな言葉を使えばいいかの参考になったようだ。 司書・司書教諭コメント 「音」を題材にした絵本を、見直してみるいいきっかけになった。元永定正氏の絵本や本をベースに、コラボした谷川俊太郎や山下洋輔など、人から探していったところ、1993年の時点ですでにじっせんされていた島崎篤子先生にさらわれていたことがわかった。その中で購入していない本を新規購入をした。研究授業当日、その前後を拝見しに行くことができなかったが、どのように絵本が子どもたちの活動に影響を及ぼしたかは、書いていただいた通りである。 参考資料リンクに2月のレファレンスとしてまとめたので参照されたい。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2017年3月17日 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校教諭 忰山恵・司書 中山美由紀

記入者:中山(主担)

カウンタ

3108938 : 2010年9月14日より

令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。

また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。

「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0282 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 声で楽しもう 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 擬音語や擬態語を表している絵本にはどのようなものがあるか。言葉の響きを楽しめるような教材を探している。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 言葉として「オノマトペ」の出ている本を探しはじめて提供していくうちに、音そのものが示されるというより、音を引き出す、音が飛び出してくるような絵のある本が大事とわかった。

提示資料

作:谷川俊太郎 絵:元永定正『もこもこもこ』文研出版 1997年

「もこ」「にょき」「ぱちん」など、児童にも親しみのあるオノマトペを使われている。元永さんの不思議な絵とあわせて読んでいくと、「この後どうなるのかな」と児童の想像をかきたてる構成になっている。幼稚園などで扱っているためか、この本を知ってる児童が多く、持っている児童も各クラスに数名いた。

元永定正『がちゃがちゃどんどん』福音館書店 1990年

『もこもこもこ』の絵と同じ作者であるが、『もこもこもこ』が様子を表すオノマトペを含むのに対し、こちらは耳からきこえる音を中心に構成されている。『もこもこもこ』ほど知られていないので、児童は新鮮な気持ちで読むことができたようだ。

島崎篤子『音楽づくりで楽しもう!』日本書籍 1993年 第4章(pp.85‐103)参照。

この本の目次は以下のとおり、音楽の創作を楽しむ活動を紹介する音楽教育実践の本。

プロローグ 音楽づくりで楽しもう!

第1章 音楽づくりの世界へようこそ!

第2章 音楽ゲームで楽しもう!

第3章 動きと音楽で楽しもう!

第4章 絵と音楽で楽しもう!

第5章 言葉と音楽で楽しもう!

第6章 体楽器で楽しもう!

第7章 様々な楽器や音具で楽しもう!

第8章 民族音楽で楽しもう! 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=118&active_action=journal_view_main_detail&post_id=649#_118 ブックリスト

キーワード1 擬音語 キーワード2 声 キーワード3 音楽教育 授業計画・指導案等 小3音楽「声で楽しもう」学習指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校 忰山恵教諭 授業者コメント 研究発表会で授業を行うにあたって、島崎篤子先生の著書を参考に授業の構想を考えた。著書のなかで紹介されている絵本を探す中で、似たような絵本が他にもたくさんありそうだったので中山先生にご相談したところ、いくつかの本を紹介してくださった。授業では、声を使った即興的な創作表現を念頭に置いていたのだが、児童が自分で考えたり見つけたりするのには限界があると思い、絵本のオノマトペを参考にさせたいと考えた。絵本を読んで紹介した後は、絵本の言葉を児童がそのまま使うだろうと予想したが、「ぷにぷに」「ぷくぷく」など絵本の言葉と違うものを考えている児童が多かった。絵本を読む前と比べて、読んだ後のほうが使っている言葉のバリエーションが広がったと感じたので、どんな言葉を使えばいいかの参考になったようだ。 司書・司書教諭コメント 「音」を題材にした絵本を、見直してみるいいきっかけになった。元永定正氏の絵本や本をベースに、コラボした谷川俊太郎や山下洋輔など、人から探していったところ、1993年の時点ですでにじっせんされていた島崎篤子先生にさらわれていたことがわかった。その中で購入していない本を新規購入をした。研究授業当日、その前後を拝見しに行くことができなかったが、どのように絵本が子どもたちの活動に影響を及ぼしたかは、書いていただいた通りである。 参考資料リンクに2月のレファレンスとしてまとめたので参照されたい。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2017年3月17日 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校教諭 忰山恵・司書 中山美由紀

記入者:中山(主担)

カウンタ

3108938 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0282 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 音楽 |

| 単元 | 声で楽しもう |

| 対象学年 | 中学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 擬音語や擬態語を表している絵本にはどのようなものがあるか。言葉の響きを楽しめるような教材を探している。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 言葉として「オノマトペ」の出ている本を探しはじめて提供していくうちに、音そのものが示されるというより、音を引き出す、音が飛び出してくるような絵のある本が大事とわかった。 |

| 提示資料 | |

| 作:谷川俊太郎 絵:元永定正『もこもこもこ』文研出版 1997年 「もこ」「にょき」「ぱちん」など、児童にも親しみのあるオノマトペを使われている。元永さんの不思議な絵とあわせて読んでいくと、「この後どうなるのかな」と児童の想像をかきたてる構成になっている。幼稚園などで扱っているためか、この本を知ってる児童が多く、持っている児童も各クラスに数名いた。 |

| 元永定正『がちゃがちゃどんどん』福音館書店 1990年 『もこもこもこ』の絵と同じ作者であるが、『もこもこもこ』が様子を表すオノマトペを含むのに対し、こちらは耳からきこえる音を中心に構成されている。『もこもこもこ』ほど知られていないので、児童は新鮮な気持ちで読むことができたようだ。 |

| 島崎篤子『音楽づくりで楽しもう!』日本書籍 1993年 第4章(pp.85‐103)参照。 この本の目次は以下のとおり、音楽の創作を楽しむ活動を紹介する音楽教育実践の本。 プロローグ 音楽づくりで楽しもう! 第1章 音楽づくりの世界へようこそ! 第2章 音楽ゲームで楽しもう! 第3章 動きと音楽で楽しもう! 第4章 絵と音楽で楽しもう! 第5章 言葉と音楽で楽しもう! 第6章 体楽器で楽しもう! 第7章 様々な楽器や音具で楽しもう! 第8章 民族音楽で楽しもう! |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=118&active_action=journal_view_main_detail&post_id=649#_118 |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | 擬音語 |

| キーワード2 | 声 |

| キーワード3 | 音楽教育 |

| 授業計画・指導案等 | 小3音楽「声で楽しもう」学習指導案.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 東京学芸大学附属小金井小学校 忰山恵教諭 |

| 授業者コメント | 研究発表会で授業を行うにあたって、島崎篤子先生の著書を参考に授業の構想を考えた。著書のなかで紹介されている絵本を探す中で、似たような絵本が他にもたくさんありそうだったので中山先生にご相談したところ、いくつかの本を紹介してくださった。授業では、声を使った即興的な創作表現を念頭に置いていたのだが、児童が自分で考えたり見つけたりするのには限界があると思い、絵本のオノマトペを参考にさせたいと考えた。絵本を読んで紹介した後は、絵本の言葉を児童がそのまま使うだろうと予想したが、「ぷにぷに」「ぷくぷく」など絵本の言葉と違うものを考えている児童が多かった。絵本を読む前と比べて、読んだ後のほうが使っている言葉のバリエーションが広がったと感じたので、どんな言葉を使えばいいかの参考になったようだ。 |

| 司書・司書教諭コメント | 「音」を題材にした絵本を、見直してみるいいきっかけになった。元永定正氏の絵本や本をベースに、コラボした谷川俊太郎や山下洋輔など、人から探していったところ、1993年の時点ですでにじっせんされていた島崎篤子先生にさらわれていたことがわかった。その中で購入していない本を新規購入をした。研究授業当日、その前後を拝見しに行くことができなかったが、どのように絵本が子どもたちの活動に影響を及ぼしたかは、書いていただいた通りである。 参考資料リンクに2月のレファレンスとしてまとめたので参照されたい。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |

| 事例作成日 | 2017年3月17日 |

| 事例作成者氏名 | 東京学芸大学附属小金井小学校教諭 忰山恵・司書 中山美由紀 |

記入者:中山(主担)