お知らせ

令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。

また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

新着案内

「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。

「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0418 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 納税は義務か 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供、ブックリスト作成、論文活用紹介 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 『納税は義務か』という教材で図書館資料を活用しグループ討議をしたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 『探求 現代の国語』(桐原書店) 実社会Ⅲ 『納税は義務か』(大竹文雄著)「学習の手引・活動」に示されているような活動を図書館資料を活用して行いたい。資料を読み、「公共財」「所得再分配」などの観点を踏まえて今後の日本社会をよりよいものにするためにどのような施策が必要か、グループで話し合い、発表させたい。

提示資料

中公新書 2447

競争社会の歩き方 大竹文雄著 中央公論新社 2017年初版

ISBN 9784121024473

本教材の出典なのでリストに加えた。本書は、社会保障給付の問題なども扱い、競争社会を生き抜くためのヒントになる1冊である。

ランキングでわかるヨーロッパ各国気質

片野優 著 草思社 2015年初版 ISBN 9784794221278

教材に「税金についての考え方が日本とヨーロッパでは異なる」という記述があるため、リストに加えた。日本との比較をまじえて、ヨーロッパ27カ国の国民性がわかる。

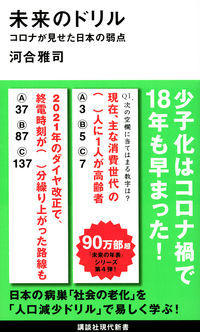

未来のドリル 河合 雅司 著 講談社 2021年初版 ISBN 9784065238769

データで示されると身近に感じると思いリストに加えた。少子高齢社会が受けるダメージのリアル= 「社会の老化」を放置し続ければ、「未来の年表」は悪化の一途をたどると警鐘を鳴らす。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 現代の国語(納税).pdf

キーワード1 探究 キーワード2 話し合い キーワード3 実社会 授業計画・指導案等 授業の流れ、ワークシート他.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 藤生 揚亮 授業者コメント 「納税は義務か」という教材では、納税に関する日本人の意識のあり方を問題にしている。欧米のように、社会で必要な経費は自分たちが出すものなのだという発想になることが大切だが、このことを高校生が考えるには、税金がどのように使われているのか、文献で調べるのが一番よいと考えた。今回、司書と連携して自館だけでなく、他の公共図書館等からもバラエティーに富んだ図書を用意した。また、本だけでなくchromebookも活用して情報収集を行った。生徒たちは、非常に熱心に閲覧し、グループでの話し合いも活発に行われた。日本社会の問題点や選挙の重要性まで、幅広い観点で見識を広げ、考えるきっかけになったのではないか。これをきっかけに、今後も社会のよりよいあり方を考えてほしいと思う。 司書・司書教諭コメント この学年は新入生オリエンテーション:新書点検読書、冬休み課題:図書館資料を活用した書評作成など、機会は多くないが図書館資料を活用した授業を実施してきた。今回、教科書の「学習の手引き」に沿ってのグループ討議ということで、テーマに沿った資料を公共図書館からも借り受けてブックリストを作成した。また、本の情報だけでなく論文活用もさせてみたいと考え、CiNii Researchの手引き「探求活動を発展!~論文を活用して調べてみよう~」を作成し、配布した。進学校でなかなか図書館を活用してもらう機会がなかったが、このように教科と結びついた実践が行えて、生徒も生き生きしていたように感じる。リストの本をコーナーとして設置したところ、他の学年の生徒も興味を持ってくれていた。今回教科書をじっくりと読むことで、学習内容と図書館資料を結びつけることの大切さを実感した。特にこの「探求」は、図書館を活用してもらうきっかけになると思う。 情報提供校 群馬県立高崎高等学校 事例作成日 事例作成令和5年3月10日/授業実践令和5年1月30日 事例作成者氏名 小宮山 栄子(学校司書)

記入者:村上

カウンタ

3146127 : 2010年9月14日より

令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。

また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。

「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0418 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 納税は義務か 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供、ブックリスト作成、論文活用紹介 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 『納税は義務か』という教材で図書館資料を活用しグループ討議をしたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 『探求 現代の国語』(桐原書店) 実社会Ⅲ 『納税は義務か』(大竹文雄著)「学習の手引・活動」に示されているような活動を図書館資料を活用して行いたい。資料を読み、「公共財」「所得再分配」などの観点を踏まえて今後の日本社会をよりよいものにするためにどのような施策が必要か、グループで話し合い、発表させたい。

提示資料

中公新書 2447

競争社会の歩き方 大竹文雄著 中央公論新社 2017年初版

ISBN 9784121024473

本教材の出典なのでリストに加えた。本書は、社会保障給付の問題なども扱い、競争社会を生き抜くためのヒントになる1冊である。

ランキングでわかるヨーロッパ各国気質

片野優 著 草思社 2015年初版 ISBN 9784794221278

教材に「税金についての考え方が日本とヨーロッパでは異なる」という記述があるため、リストに加えた。日本との比較をまじえて、ヨーロッパ27カ国の国民性がわかる。

未来のドリル 河合 雅司 著 講談社 2021年初版 ISBN 9784065238769

データで示されると身近に感じると思いリストに加えた。少子高齢社会が受けるダメージのリアル= 「社会の老化」を放置し続ければ、「未来の年表」は悪化の一途をたどると警鐘を鳴らす。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 現代の国語(納税).pdf

キーワード1 探究 キーワード2 話し合い キーワード3 実社会 授業計画・指導案等 授業の流れ、ワークシート他.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 藤生 揚亮 授業者コメント 「納税は義務か」という教材では、納税に関する日本人の意識のあり方を問題にしている。欧米のように、社会で必要な経費は自分たちが出すものなのだという発想になることが大切だが、このことを高校生が考えるには、税金がどのように使われているのか、文献で調べるのが一番よいと考えた。今回、司書と連携して自館だけでなく、他の公共図書館等からもバラエティーに富んだ図書を用意した。また、本だけでなくchromebookも活用して情報収集を行った。生徒たちは、非常に熱心に閲覧し、グループでの話し合いも活発に行われた。日本社会の問題点や選挙の重要性まで、幅広い観点で見識を広げ、考えるきっかけになったのではないか。これをきっかけに、今後も社会のよりよいあり方を考えてほしいと思う。 司書・司書教諭コメント この学年は新入生オリエンテーション:新書点検読書、冬休み課題:図書館資料を活用した書評作成など、機会は多くないが図書館資料を活用した授業を実施してきた。今回、教科書の「学習の手引き」に沿ってのグループ討議ということで、テーマに沿った資料を公共図書館からも借り受けてブックリストを作成した。また、本の情報だけでなく論文活用もさせてみたいと考え、CiNii Researchの手引き「探求活動を発展!~論文を活用して調べてみよう~」を作成し、配布した。進学校でなかなか図書館を活用してもらう機会がなかったが、このように教科と結びついた実践が行えて、生徒も生き生きしていたように感じる。リストの本をコーナーとして設置したところ、他の学年の生徒も興味を持ってくれていた。今回教科書をじっくりと読むことで、学習内容と図書館資料を結びつけることの大切さを実感した。特にこの「探求」は、図書館を活用してもらうきっかけになると思う。 情報提供校 群馬県立高崎高等学校 事例作成日 事例作成令和5年3月10日/授業実践令和5年1月30日 事例作成者氏名 小宮山 栄子(学校司書)

記入者:村上

カウンタ

3146127 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0418 |

|---|---|

| 校種 | 高校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | 納税は義務か |

| 対象学年 | 高1 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供、ブックリスト作成、論文活用紹介 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 『納税は義務か』という教材で図書館資料を活用しグループ討議をしたい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 『探求 現代の国語』(桐原書店) 実社会Ⅲ 『納税は義務か』(大竹文雄著)「学習の手引・活動」に示されているような活動を図書館資料を活用して行いたい。資料を読み、「公共財」「所得再分配」などの観点を踏まえて今後の日本社会をよりよいものにするためにどのような施策が必要か、グループで話し合い、発表させたい。 |

| 提示資料 | |

| 中公新書 2447 競争社会の歩き方 大竹文雄著 中央公論新社 2017年初版 ISBN 9784121024473 本教材の出典なのでリストに加えた。本書は、社会保障給付の問題なども扱い、競争社会を生き抜くためのヒントになる1冊である。 |

| ランキングでわかるヨーロッパ各国気質 片野優 著 草思社 2015年初版 ISBN 9784794221278 教材に「税金についての考え方が日本とヨーロッパでは異なる」という記述があるため、リストに加えた。日本との比較をまじえて、ヨーロッパ27カ国の国民性がわかる。 |

| 未来のドリル 河合 雅司 著 講談社 2021年初版 ISBN 9784065238769 データで示されると身近に感じると思いリストに加えた。少子高齢社会が受けるダメージのリアル= 「社会の老化」を放置し続ければ、「未来の年表」は悪化の一途をたどると警鐘を鳴らす。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 現代の国語(納税).pdf |

| キーワード1 | 探究 |

| キーワード2 | 話し合い |

| キーワード3 | 実社会 |

| 授業計画・指導案等 | 授業の流れ、ワークシート他.pdf |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 藤生 揚亮 |

| 授業者コメント | 「納税は義務か」という教材では、納税に関する日本人の意識のあり方を問題にしている。欧米のように、社会で必要な経費は自分たちが出すものなのだという発想になることが大切だが、このことを高校生が考えるには、税金がどのように使われているのか、文献で調べるのが一番よいと考えた。今回、司書と連携して自館だけでなく、他の公共図書館等からもバラエティーに富んだ図書を用意した。また、本だけでなくchromebookも活用して情報収集を行った。生徒たちは、非常に熱心に閲覧し、グループでの話し合いも活発に行われた。日本社会の問題点や選挙の重要性まで、幅広い観点で見識を広げ、考えるきっかけになったのではないか。これをきっかけに、今後も社会のよりよいあり方を考えてほしいと思う。 |

| 司書・司書教諭コメント | この学年は新入生オリエンテーション:新書点検読書、冬休み課題:図書館資料を活用した書評作成など、機会は多くないが図書館資料を活用した授業を実施してきた。今回、教科書の「学習の手引き」に沿ってのグループ討議ということで、テーマに沿った資料を公共図書館からも借り受けてブックリストを作成した。また、本の情報だけでなく論文活用もさせてみたいと考え、CiNii Researchの手引き「探求活動を発展!~論文を活用して調べてみよう~」を作成し、配布した。進学校でなかなか図書館を活用してもらう機会がなかったが、このように教科と結びついた実践が行えて、生徒も生き生きしていたように感じる。リストの本をコーナーとして設置したところ、他の学年の生徒も興味を持ってくれていた。今回教科書をじっくりと読むことで、学習内容と図書館資料を結びつけることの大切さを実感した。特にこの「探求」は、図書館を活用してもらうきっかけになると思う。 |

| 情報提供校 | 群馬県立高崎高等学校 |

| 事例作成日 | 事例作成令和5年3月10日/授業実践令和5年1月30日 |

| 事例作成者氏名 | 小宮山 栄子(学校司書) |

記入者:村上