お知らせ

今年度も、「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vo.17」をオンラインで開催します。日程は12月13日(土)、13:00〜17:00です。プログラムはこちらです。 後日録画配信も予定しています。ぜひ事前に申し込みください。申し込みフォーム

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は東京都立八丈高等学校です。

「授業と学校図書館」は、「はじまりは1冊の本から:光太郎と智恵子の愛のカタチ」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0467 校種 中学校 教科・領域等 算数数学 単元 身近にある数学とは(数学の探究) 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料紹介・ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 数学の探究活動を行うにあたり、生徒が身近な生活の中にある数学に興味を持ったり、さまざまな物事を数学的な視点で捉えたりするための本を紹介してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 ブックトークを通して身近な生活と数学とのつながりを考えた後、それぞれが興味を持った活動を選び、取り組む授業を想定した。活動として、本を読むことはもちろん、立体模型や四色問題、ミウラ折り、折り紙等取り組みやすいものを設定し、活動につながる本を紹介してほしい。

提示資料

『目で見る数学』ジョニー・ボール著

さ・え・ら書房 2006 978-4-378-04113-1

数学を全ページカラーで紹介している本。カラーでとても惹きつけられる、わかりやすい本だが、実は、数学はなぜ存在するのか、数学の歴史、数えるとはどういうことかなど、とても根源的な話題を、ビジュアルで紹介していて、数学が苦手・・なぜ学ぶのかな、特に必要ないのでは?と思っている子どもたちにも伝わりやすく、わくわくする本です。

『素数ゼミの謎』吉村仁著 石森愛彦絵 文藝春秋 2005 978-4-16-367230-4

夏休み前に、前任校の頃から、数学の先生と行ってきた授業で、夏休み前に、この本を紹介すると、生徒はとても惹きつけられるように見える。13年または17年に一度、北アメリカで大量発生するセミのことをなぞについて書かれた本。数学では、「なぜかな?もっと知りたい、調べてみたい」と思うことが大切で、「なぜかな?」と考えやすく、そして、自然の中にある法則性などに関心を向けやすい本としてブックトークに選んでいる。

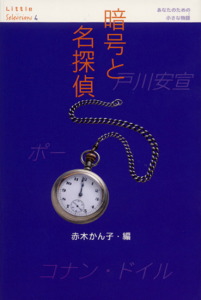

『暗号と名探偵』コナン・ドイル他 ポプラ社 2001 978-4-591-06760-4

子どもたちに身近な文学作品の中の数学として、いくつかの本を紹介している。その中の1冊。暗号をいくつか見せて、これは何だと思う?と尋ね、物語の中の謎を解くために、暗号が使われていることを紹介。特に、コナン・ドイルの「踊る人形」を詳しく紹介。紹介すると、すぐに借りられる作品です。短編集なので、長い作品に苦手意識がある子どもたちにも読みやすい作品です。 参考資料(含HP) 理数教育研究所(https://www.rimse.or.jp/) 参考資料リンク https://app.bookreach.org/curation?id=109 ブックリスト 数学ブックリスト20250623.xlsx

キーワード1 数学 キーワード2 探究 キーワード3 ブックトーク 授業計画・指導案等 R6_夏の自由研究について.pdf 児童・生徒の作品 ../uploads/multidatabase/20242.pdf 授業者 元田千明、金子達哉 授業者コメント 普段はどうしても教科書の内容の習得が中心になってしまっていますが、教科書を離れ、数学についてさまざまな視点から考えるよい機会になりました。

教科担当や司書の先生の話も「数学と関わるのかな?」「こんなところにも…」「こんな見方もできるんだ」と興味・関心を持って聞いていたように思います。活動の場面では、個人の関心によって活動を選択できるようにしたことで、それぞれが意欲的に活動していました。

また、数人が一緒に本を見て話をしながらミウラ折りを作成する姿や四色定理のぬり絵をしてみて塗れなかったときに級友に見返してもらう姿、振り返りの場面で自分がした活動を自然と伝え合う姿が見られ、話を聞くだけだはなく活動をすることで個別や協働など、さまざまな学びを見ることができました。普段の授業では、日常とかけ離れた部分が強くなってしまっていますが、図書館や本を通すことで、普段の生活の中でも「数学」という視点から見る姿勢を少し持たせることができたと感じます。 司書・司書教諭コメント 「目で見る数学」の冒頭に、こんな言葉が書かれている。“学校時代、わたしは、数学がそんなによくできたわけではありません。しかし、わたしは、数学が大好きでした。”私自身もそうです。数学に苦手意識が子どもたちに、授業の中の数学はちょっと難しいなと思ってしまっても、数学そのものはとてもおもしろくて、世の中って数学でできているんだな、本から数学というものにわくわくしてほしいなという思いから、前任校の数学の先生と始めた授業です。

先生方は先生の切り口で、数学のおもしろさを語り、司書は司書の切り口でブックトークをし、子どもたちは数学の本を読んだり、活動をして楽しむ、そして、それを夏休みの探究でもしてみようという流れでしている1時間の授業です。子どもたちの感想からは「数学に興味を持った」「身近なものが数学でできていて、数学があるおかげで、この社会が成り立っているとわかった」など、数学を身近に感じられるようになったという感想が多く見られた。数学の本があることを初めて知り、この授業が終わった後は、数学の本がよく読まれるようになる。

今回は、授業で行った数学の教材も常時、図書館に置いていて、常設された図書館内の数学コーナーは子どもたちに一番人気の場所になっています。 情報提供校 石川県白山市立北星中学校 事例作成日 事例作成2025年6月13日 /授業実践2024年7月 事例作成者氏名 平田奈美(学校司書)

記入者:村上

カウンタ

3599874 : 2010年9月14日より

今年度も、「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vo.17」をオンラインで開催します。日程は12月13日(土)、13:00〜17:00です。プログラムはこちらです。 後日録画配信も予定しています。ぜひ事前に申し込みください。申し込みフォーム

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は東京都立八丈高等学校です。

「授業と学校図書館」は、「はじまりは1冊の本から:光太郎と智恵子の愛のカタチ」です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0467 校種 中学校 教科・領域等 算数数学 単元 身近にある数学とは(数学の探究) 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料紹介・ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 数学の探究活動を行うにあたり、生徒が身近な生活の中にある数学に興味を持ったり、さまざまな物事を数学的な視点で捉えたりするための本を紹介してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 ブックトークを通して身近な生活と数学とのつながりを考えた後、それぞれが興味を持った活動を選び、取り組む授業を想定した。活動として、本を読むことはもちろん、立体模型や四色問題、ミウラ折り、折り紙等取り組みやすいものを設定し、活動につながる本を紹介してほしい。

提示資料

『目で見る数学』ジョニー・ボール著

さ・え・ら書房 2006 978-4-378-04113-1

数学を全ページカラーで紹介している本。カラーでとても惹きつけられる、わかりやすい本だが、実は、数学はなぜ存在するのか、数学の歴史、数えるとはどういうことかなど、とても根源的な話題を、ビジュアルで紹介していて、数学が苦手・・なぜ学ぶのかな、特に必要ないのでは?と思っている子どもたちにも伝わりやすく、わくわくする本です。

『素数ゼミの謎』吉村仁著 石森愛彦絵 文藝春秋 2005 978-4-16-367230-4

夏休み前に、前任校の頃から、数学の先生と行ってきた授業で、夏休み前に、この本を紹介すると、生徒はとても惹きつけられるように見える。13年または17年に一度、北アメリカで大量発生するセミのことをなぞについて書かれた本。数学では、「なぜかな?もっと知りたい、調べてみたい」と思うことが大切で、「なぜかな?」と考えやすく、そして、自然の中にある法則性などに関心を向けやすい本としてブックトークに選んでいる。

『暗号と名探偵』コナン・ドイル他 ポプラ社 2001 978-4-591-06760-4

子どもたちに身近な文学作品の中の数学として、いくつかの本を紹介している。その中の1冊。暗号をいくつか見せて、これは何だと思う?と尋ね、物語の中の謎を解くために、暗号が使われていることを紹介。特に、コナン・ドイルの「踊る人形」を詳しく紹介。紹介すると、すぐに借りられる作品です。短編集なので、長い作品に苦手意識がある子どもたちにも読みやすい作品です。 参考資料(含HP) 理数教育研究所(https://www.rimse.or.jp/) 参考資料リンク https://app.bookreach.org/curation?id=109 ブックリスト 数学ブックリスト20250623.xlsx

キーワード1 数学 キーワード2 探究 キーワード3 ブックトーク 授業計画・指導案等 R6_夏の自由研究について.pdf 児童・生徒の作品 ../uploads/multidatabase/20242.pdf 授業者 元田千明、金子達哉 授業者コメント 普段はどうしても教科書の内容の習得が中心になってしまっていますが、教科書を離れ、数学についてさまざまな視点から考えるよい機会になりました。

教科担当や司書の先生の話も「数学と関わるのかな?」「こんなところにも…」「こんな見方もできるんだ」と興味・関心を持って聞いていたように思います。活動の場面では、個人の関心によって活動を選択できるようにしたことで、それぞれが意欲的に活動していました。

また、数人が一緒に本を見て話をしながらミウラ折りを作成する姿や四色定理のぬり絵をしてみて塗れなかったときに級友に見返してもらう姿、振り返りの場面で自分がした活動を自然と伝え合う姿が見られ、話を聞くだけだはなく活動をすることで個別や協働など、さまざまな学びを見ることができました。普段の授業では、日常とかけ離れた部分が強くなってしまっていますが、図書館や本を通すことで、普段の生活の中でも「数学」という視点から見る姿勢を少し持たせることができたと感じます。 司書・司書教諭コメント 「目で見る数学」の冒頭に、こんな言葉が書かれている。“学校時代、わたしは、数学がそんなによくできたわけではありません。しかし、わたしは、数学が大好きでした。”私自身もそうです。数学に苦手意識が子どもたちに、授業の中の数学はちょっと難しいなと思ってしまっても、数学そのものはとてもおもしろくて、世の中って数学でできているんだな、本から数学というものにわくわくしてほしいなという思いから、前任校の数学の先生と始めた授業です。

先生方は先生の切り口で、数学のおもしろさを語り、司書は司書の切り口でブックトークをし、子どもたちは数学の本を読んだり、活動をして楽しむ、そして、それを夏休みの探究でもしてみようという流れでしている1時間の授業です。子どもたちの感想からは「数学に興味を持った」「身近なものが数学でできていて、数学があるおかげで、この社会が成り立っているとわかった」など、数学を身近に感じられるようになったという感想が多く見られた。数学の本があることを初めて知り、この授業が終わった後は、数学の本がよく読まれるようになる。

今回は、授業で行った数学の教材も常時、図書館に置いていて、常設された図書館内の数学コーナーは子どもたちに一番人気の場所になっています。 情報提供校 石川県白山市立北星中学校 事例作成日 事例作成2025年6月13日 /授業実践2024年7月 事例作成者氏名 平田奈美(学校司書)

記入者:村上

カウンタ

3599874 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0467 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 算数数学 |

| 単元 | 身近にある数学とは(数学の探究) |

| 対象学年 | 中1 |

| 活用・支援の種類 | 資料紹介・ブックトーク |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 数学の探究活動を行うにあたり、生徒が身近な生活の中にある数学に興味を持ったり、さまざまな物事を数学的な視点で捉えたりするための本を紹介してほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ブックトークを通して身近な生活と数学とのつながりを考えた後、それぞれが興味を持った活動を選び、取り組む授業を想定した。活動として、本を読むことはもちろん、立体模型や四色問題、ミウラ折り、折り紙等取り組みやすいものを設定し、活動につながる本を紹介してほしい。 |

| 提示資料 | |

| 『目で見る数学』ジョニー・ボール著 さ・え・ら書房 2006 978-4-378-04113-1 数学を全ページカラーで紹介している本。カラーでとても惹きつけられる、わかりやすい本だが、実は、数学はなぜ存在するのか、数学の歴史、数えるとはどういうことかなど、とても根源的な話題を、ビジュアルで紹介していて、数学が苦手・・なぜ学ぶのかな、特に必要ないのでは?と思っている子どもたちにも伝わりやすく、わくわくする本です。 |

| 『素数ゼミの謎』吉村仁著 石森愛彦絵 文藝春秋 2005 978-4-16-367230-4 夏休み前に、前任校の頃から、数学の先生と行ってきた授業で、夏休み前に、この本を紹介すると、生徒はとても惹きつけられるように見える。13年または17年に一度、北アメリカで大量発生するセミのことをなぞについて書かれた本。数学では、「なぜかな?もっと知りたい、調べてみたい」と思うことが大切で、「なぜかな?」と考えやすく、そして、自然の中にある法則性などに関心を向けやすい本としてブックトークに選んでいる。 |

| 『暗号と名探偵』コナン・ドイル他 ポプラ社 2001 978-4-591-06760-4 子どもたちに身近な文学作品の中の数学として、いくつかの本を紹介している。その中の1冊。暗号をいくつか見せて、これは何だと思う?と尋ね、物語の中の謎を解くために、暗号が使われていることを紹介。特に、コナン・ドイルの「踊る人形」を詳しく紹介。紹介すると、すぐに借りられる作品です。短編集なので、長い作品に苦手意識がある子どもたちにも読みやすい作品です。 |

| 参考資料(含HP) | 理数教育研究所(https://www.rimse.or.jp/) |

| 参考資料リンク | https://app.bookreach.org/curation?id=109 |

| ブックリスト | 数学ブックリスト20250623.xlsx |

| キーワード1 | 数学 |

| キーワード2 | 探究 |

| キーワード3 | ブックトーク |

| 授業計画・指導案等 | R6_夏の自由研究について.pdf |

| 児童・生徒の作品 | ../uploads/multidatabase/20242.pdf |

| 授業者 | 元田千明、金子達哉 |

| 授業者コメント | 普段はどうしても教科書の内容の習得が中心になってしまっていますが、教科書を離れ、数学についてさまざまな視点から考えるよい機会になりました。 教科担当や司書の先生の話も「数学と関わるのかな?」「こんなところにも…」「こんな見方もできるんだ」と興味・関心を持って聞いていたように思います。活動の場面では、個人の関心によって活動を選択できるようにしたことで、それぞれが意欲的に活動していました。 また、数人が一緒に本を見て話をしながらミウラ折りを作成する姿や四色定理のぬり絵をしてみて塗れなかったときに級友に見返してもらう姿、振り返りの場面で自分がした活動を自然と伝え合う姿が見られ、話を聞くだけだはなく活動をすることで個別や協働など、さまざまな学びを見ることができました。普段の授業では、日常とかけ離れた部分が強くなってしまっていますが、図書館や本を通すことで、普段の生活の中でも「数学」という視点から見る姿勢を少し持たせることができたと感じます。 |

| 司書・司書教諭コメント | 「目で見る数学」の冒頭に、こんな言葉が書かれている。“学校時代、わたしは、数学がそんなによくできたわけではありません。しかし、わたしは、数学が大好きでした。”私自身もそうです。数学に苦手意識が子どもたちに、授業の中の数学はちょっと難しいなと思ってしまっても、数学そのものはとてもおもしろくて、世の中って数学でできているんだな、本から数学というものにわくわくしてほしいなという思いから、前任校の数学の先生と始めた授業です。 先生方は先生の切り口で、数学のおもしろさを語り、司書は司書の切り口でブックトークをし、子どもたちは数学の本を読んだり、活動をして楽しむ、そして、それを夏休みの探究でもしてみようという流れでしている1時間の授業です。子どもたちの感想からは「数学に興味を持った」「身近なものが数学でできていて、数学があるおかげで、この社会が成り立っているとわかった」など、数学を身近に感じられるようになったという感想が多く見られた。数学の本があることを初めて知り、この授業が終わった後は、数学の本がよく読まれるようになる。 今回は、授業で行った数学の教材も常時、図書館に置いていて、常設された図書館内の数学コーナーは子どもたちに一番人気の場所になっています。 |

| 情報提供校 | 石川県白山市立北星中学校 |

| 事例作成日 | 事例作成2025年6月13日 /授業実践2024年7月 |

| 事例作成者氏名 | 平田奈美(学校司書) |

記入者:村上