お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0095 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 「かわ」の流れと人々の暮らしをたどる 対象学年 中学年 活用・支援の種類 読み聞かせ 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) ロングセラーである絵本『かわ』(加古里子著)を読み聞かせするにあたって、導入を担任教諭にお願いした。(図書館から小4担任教諭に依頼) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 浄水場を見学し、水道について学習をする4年生に対して、毎年読み聞かせする絵本である。1962年初版のロングセラー。読み始めの段階で、子どもたちの興味関心はどのようにひきだせるだろうか。

提示資料 川、多摩川の本

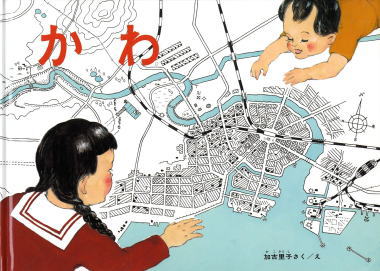

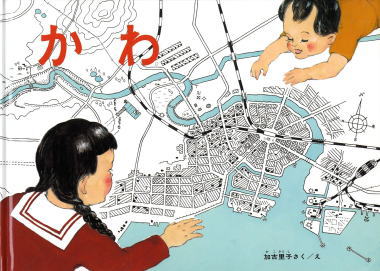

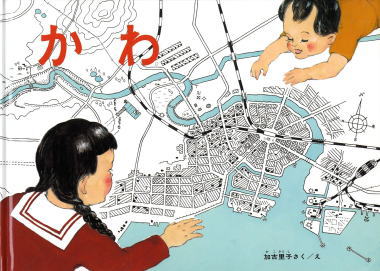

『かわ』加古里子著 福音館書店 1962年

源流から川ができて海に流れるまでを描く。川の周辺にどのような施設や設備があって、どのように人々のくらしと結びついているのか、人と川のつきあいがわかっている絵本。地図記号にでてくるものを川周辺の風景としても描きこんでいる。多摩川をモデルにしているようにも思えるるが、どこのなんという川かは一般化されている。ロングセラーの絵本。

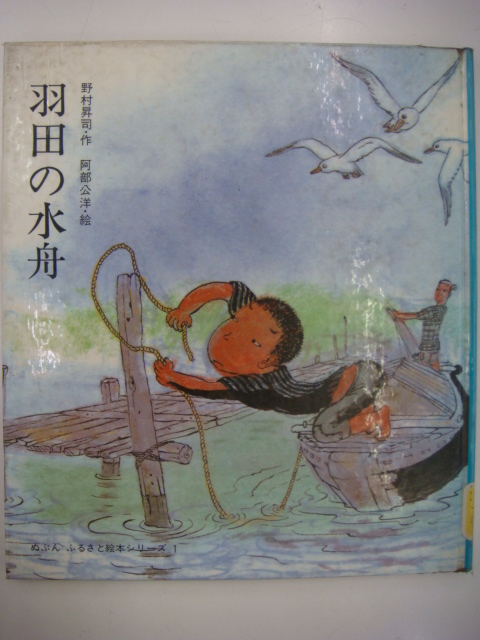

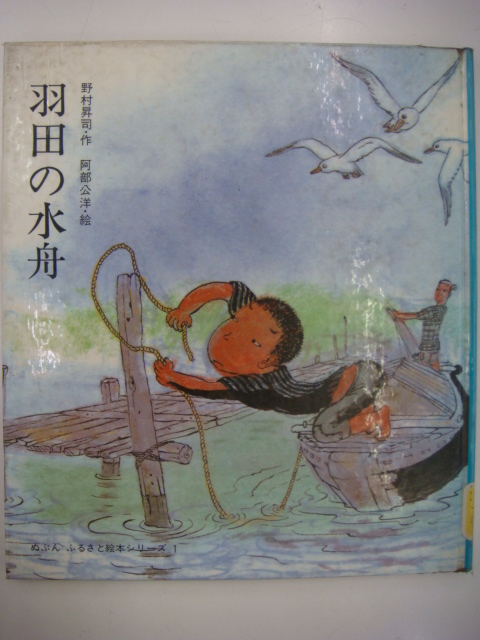

『羽田の水舟』(ぬぷん ふるさと絵本シリーズ 1) 野村 昇治著 阿部 公洋絵 ぬぷん児童図書出版 1982年

水道が引かれていなかったころの、明治から大正にかけての羽田村の水屋の一生を描く絵本。ため吉は村人のために水屋になる決心をし、にごりのない飲み水を汲むために、毎日毎日休まず川をのぼり、川を下り、毎日村への飲み水を運んだ。やがて、時がたち、水道というものができるようになり、ため吉も水屋の役目を終える。

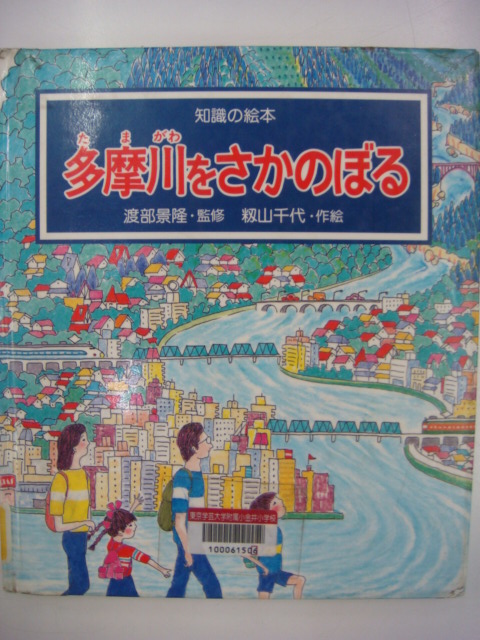

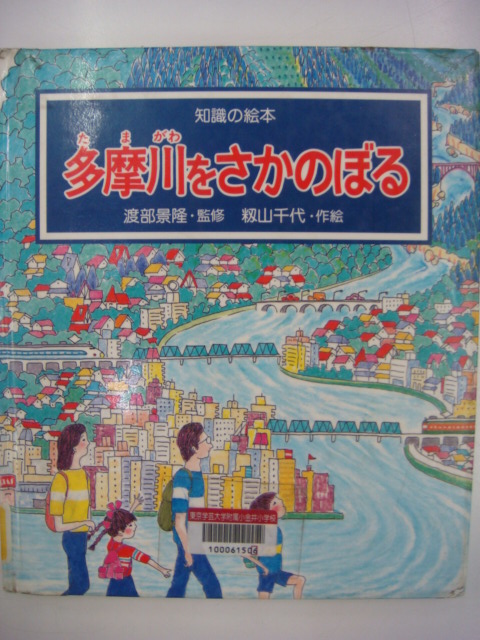

『多摩川をさかのぼる』(知識の絵本 12)渡部 景孝監修 籾山千代著 岩崎書店 1985年

羽田空港を見学した一家が多摩川を歩いて奥多摩湖までさかのぼった5日間を描く。多摩川そのものと川の周辺の様子の変化から、川と人のくらしの結びつきやつきあいの歴史がわかる絵本。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 かわ キーワード2 社会 キーワード3 読みきかせ 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校教諭 青山尚司 授業者コメント まずはタイトルも内容も知らせずに、一番最初のページ(山からの湧水)と一番最後のページ(海)だけを子どもたちに提示します。それによって子どもたちは自然とその間にある川や人々のくらしについてイメージを膨らませ、どんどん発言をしていきます。子どもたちの発言を拾いながら間のページを何枚か提示した後で読み聞かせをしたことで、自分たちが想像した景色は実際にこの絵本の世界にあることを実感し、興味・関心をもって聞く様子が見られました。最後に教室の床に全てのページをつなぎ合わせて見せてあげると、絵本に登場した川とその周りの人々の生活の様子が全てつながっていることに驚き、「かわ」という本の作り方の工夫に出会えた時間となりました。 司書・司書教諭コメント 前の週には『羽田の水舟』という、水道のなかった頃の水屋の仕事を読み聞かせしていました。続けて『かわ』を紹介するにあたって、先に本を見てもらって導入をお願いしました。子どもたちとのテンポあるやりとりは、やはり担任ならではです。初めの水源のある山のページをから読み取った発見を次々発言していく子どもたち。社会科そのほかの教室での学びを踏まえて、河口との間の、ダムや貯木場や取水口、広がる田んぼや畑、野球場や公園の絵も意欲的に見ていきました。それから読み聞かせをすると、いつもの年よりずっと深く聞いているのがわかりました。各ページは実はつながっていて1つの絵巻物のようになっています。今回は、いつもにまして、隅々までを見ていくのがわかりました。ロングセラーの絵本の良さを担任の先生と一緒に子どもたちに伝えられたと思います。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2012年6月28日 (2012年6月25日実践) 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀

記入者:中山(主担)

カウンタ

3863398 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0095 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 「かわ」の流れと人々の暮らしをたどる 対象学年 中学年 活用・支援の種類 読み聞かせ 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) ロングセラーである絵本『かわ』(加古里子著)を読み聞かせするにあたって、導入を担任教諭にお願いした。(図書館から小4担任教諭に依頼) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 浄水場を見学し、水道について学習をする4年生に対して、毎年読み聞かせする絵本である。1962年初版のロングセラー。読み始めの段階で、子どもたちの興味関心はどのようにひきだせるだろうか。

提示資料 川、多摩川の本

『かわ』加古里子著 福音館書店 1962年

源流から川ができて海に流れるまでを描く。川の周辺にどのような施設や設備があって、どのように人々のくらしと結びついているのか、人と川のつきあいがわかっている絵本。地図記号にでてくるものを川周辺の風景としても描きこんでいる。多摩川をモデルにしているようにも思えるるが、どこのなんという川かは一般化されている。ロングセラーの絵本。

『羽田の水舟』(ぬぷん ふるさと絵本シリーズ 1) 野村 昇治著 阿部 公洋絵 ぬぷん児童図書出版 1982年

水道が引かれていなかったころの、明治から大正にかけての羽田村の水屋の一生を描く絵本。ため吉は村人のために水屋になる決心をし、にごりのない飲み水を汲むために、毎日毎日休まず川をのぼり、川を下り、毎日村への飲み水を運んだ。やがて、時がたち、水道というものができるようになり、ため吉も水屋の役目を終える。

『多摩川をさかのぼる』(知識の絵本 12)渡部 景孝監修 籾山千代著 岩崎書店 1985年

羽田空港を見学した一家が多摩川を歩いて奥多摩湖までさかのぼった5日間を描く。多摩川そのものと川の周辺の様子の変化から、川と人のくらしの結びつきやつきあいの歴史がわかる絵本。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 かわ キーワード2 社会 キーワード3 読みきかせ 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校教諭 青山尚司 授業者コメント まずはタイトルも内容も知らせずに、一番最初のページ(山からの湧水)と一番最後のページ(海)だけを子どもたちに提示します。それによって子どもたちは自然とその間にある川や人々のくらしについてイメージを膨らませ、どんどん発言をしていきます。子どもたちの発言を拾いながら間のページを何枚か提示した後で読み聞かせをしたことで、自分たちが想像した景色は実際にこの絵本の世界にあることを実感し、興味・関心をもって聞く様子が見られました。最後に教室の床に全てのページをつなぎ合わせて見せてあげると、絵本に登場した川とその周りの人々の生活の様子が全てつながっていることに驚き、「かわ」という本の作り方の工夫に出会えた時間となりました。 司書・司書教諭コメント 前の週には『羽田の水舟』という、水道のなかった頃の水屋の仕事を読み聞かせしていました。続けて『かわ』を紹介するにあたって、先に本を見てもらって導入をお願いしました。子どもたちとのテンポあるやりとりは、やはり担任ならではです。初めの水源のある山のページをから読み取った発見を次々発言していく子どもたち。社会科そのほかの教室での学びを踏まえて、河口との間の、ダムや貯木場や取水口、広がる田んぼや畑、野球場や公園の絵も意欲的に見ていきました。それから読み聞かせをすると、いつもの年よりずっと深く聞いているのがわかりました。各ページは実はつながっていて1つの絵巻物のようになっています。今回は、いつもにまして、隅々までを見ていくのがわかりました。ロングセラーの絵本の良さを担任の先生と一緒に子どもたちに伝えられたと思います。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2012年6月28日 (2012年6月25日実践) 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀

記入者:中山(主担)

カウンタ

3863398 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0095 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | その他 |

| 単元 | 「かわ」の流れと人々の暮らしをたどる |

| 対象学年 | 中学年 |

| 活用・支援の種類 | 読み聞かせ |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | ロングセラーである絵本『かわ』(加古里子著)を読み聞かせするにあたって、導入を担任教諭にお願いした。(図書館から小4担任教諭に依頼) |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 浄水場を見学し、水道について学習をする4年生に対して、毎年読み聞かせする絵本である。1962年初版のロングセラー。読み始めの段階で、子どもたちの興味関心はどのようにひきだせるだろうか。 |

| 提示資料 | 川、多摩川の本 |

| 『かわ』加古里子著 福音館書店 1962年 源流から川ができて海に流れるまでを描く。川の周辺にどのような施設や設備があって、どのように人々のくらしと結びついているのか、人と川のつきあいがわかっている絵本。地図記号にでてくるものを川周辺の風景としても描きこんでいる。多摩川をモデルにしているようにも思えるるが、どこのなんという川かは一般化されている。ロングセラーの絵本。 |

| 『羽田の水舟』(ぬぷん ふるさと絵本シリーズ 1) 野村 昇治著 阿部 公洋絵 ぬぷん児童図書出版 1982年 水道が引かれていなかったころの、明治から大正にかけての羽田村の水屋の一生を描く絵本。ため吉は村人のために水屋になる決心をし、にごりのない飲み水を汲むために、毎日毎日休まず川をのぼり、川を下り、毎日村への飲み水を運んだ。やがて、時がたち、水道というものができるようになり、ため吉も水屋の役目を終える。 | |

| 『多摩川をさかのぼる』(知識の絵本 12)渡部 景孝監修 籾山千代著 岩崎書店 1985年 羽田空港を見学した一家が多摩川を歩いて奥多摩湖までさかのぼった5日間を描く。多摩川そのものと川の周辺の様子の変化から、川と人のくらしの結びつきやつきあいの歴史がわかる絵本。 | |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | かわ |

| キーワード2 | 社会 |

| キーワード3 | 読みきかせ |

| 授業計画・指導案等 | |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 東京学芸大学附属小金井小学校教諭 青山尚司 |

| 授業者コメント | まずはタイトルも内容も知らせずに、一番最初のページ(山からの湧水)と一番最後のページ(海)だけを子どもたちに提示します。それによって子どもたちは自然とその間にある川や人々のくらしについてイメージを膨らませ、どんどん発言をしていきます。子どもたちの発言を拾いながら間のページを何枚か提示した後で読み聞かせをしたことで、自分たちが想像した景色は実際にこの絵本の世界にあることを実感し、興味・関心をもって聞く様子が見られました。最後に教室の床に全てのページをつなぎ合わせて見せてあげると、絵本に登場した川とその周りの人々の生活の様子が全てつながっていることに驚き、「かわ」という本の作り方の工夫に出会えた時間となりました。 |

| 司書・司書教諭コメント | 前の週には『羽田の水舟』という、水道のなかった頃の水屋の仕事を読み聞かせしていました。続けて『かわ』を紹介するにあたって、先に本を見てもらって導入をお願いしました。子どもたちとのテンポあるやりとりは、やはり担任ならではです。初めの水源のある山のページをから読み取った発見を次々発言していく子どもたち。社会科そのほかの教室での学びを踏まえて、河口との間の、ダムや貯木場や取水口、広がる田んぼや畑、野球場や公園の絵も意欲的に見ていきました。それから読み聞かせをすると、いつもの年よりずっと深く聞いているのがわかりました。各ページは実はつながっていて1つの絵巻物のようになっています。今回は、いつもにまして、隅々までを見ていくのがわかりました。ロングセラーの絵本の良さを担任の先生と一緒に子どもたちに伝えられたと思います。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |

| 事例作成日 | 2012年6月28日 (2012年6月25日実践) |

| 事例作成者氏名 | 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀 |

記入者:中山(主担)