お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0011 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 演じてうたってつたえよう(音楽劇「じごくのそうべえ」) 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供・ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 音楽劇「じごくのそうべえ」をつくるにあたり、子どもたちに「地獄」のイメージを持ってもらうための本を紹介したい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 原本『じごくのそうべえ』は、落語がベースのゆかいな話だが、地獄のほんとの恐ろしさや怖さや精神的背景を知った上で、演じてうたっていきたいので、まずは教師自身のイメージづくりとして、つぎに子どもたちへ案内できる本を紹介してほしい。

提示資料 授業づくりに直接使った本は2冊

『こどもとつくるオペレッタ じごくのそうべえ』 たじまゆきひこ 山本忠生 音楽センター 2003年

『じごくのそうべえ』 田島征彦 童心社 2002年

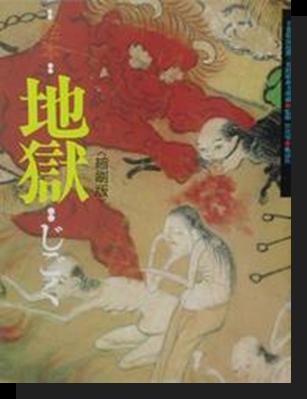

『絵本 地獄 千葉県安房郡三芳村延命寺蔵』

宮次男 監修 白井成昭[ほか] 構成 風濤社 1980年

お寺の所蔵の絵巻をそのまま画面いっぱいに採用。悪いことをするとこんな地獄におちるのだと地獄の種類を絵巻の絵を読み解きながら教えてくれる。絵がかなり残酷なので、授業者や担任のフォローが必要。

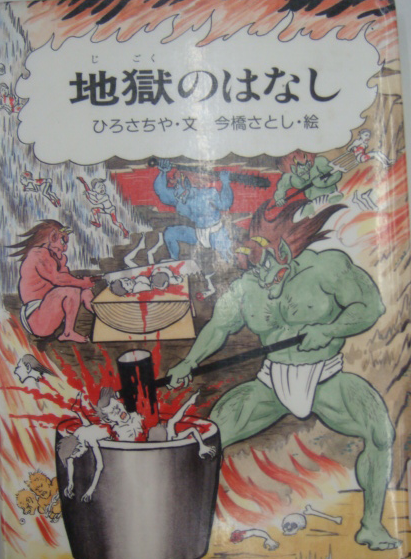

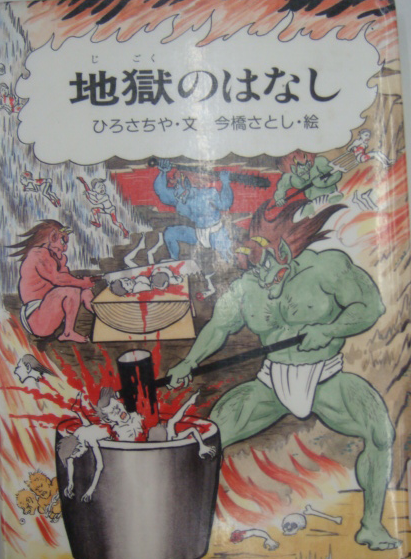

『地獄のはなし』

ひろさちや 著 今橋さとし 絵 大揚社 1991年

仏教では、死後の世界をどう考え、地獄をどのようなところとしたのかを子どもにもやさしく、しかもきちん教えてくれる。

極楽と地獄の思想、六道輪廻のこと、えんまさんやじぞうさん、あみださんのこと、死後の裁判や49日のこと、さいの河原はなんなのか・・・・解き明かしてくれる。

『蜘蛛の糸』(日本の童話名作選)

芥川龍之介 著 遠山繁年 絵 偕成社 1994年

芥川龍之介の名文が3年生にも通じる。また、現代的な独特の絵であり、さほどリアルには描がかれていないにもかかわらず、地獄の恐ろしさがつたわってくる絵がまたいい。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000149271 ブックリスト saisai 地獄ブックリスト.xls

キーワード1 地獄 キーワード2 オペレッタ キーワード3 授業計画・指導案等 じごくのそうべえ.pdf 児童・生徒の作品 授業者 齊藤 豊 (現 附属世田谷小) 授業者コメント 音楽の授業の中だけでなく、学校図書館との関わり合いの中で、子どもたちの中に地獄のイメージを充分に膨らませてもらうことができた。音楽室と学校図書館という離れた空間が、地獄というキーワードでその学びが共有され、さらに学校生活全体の中で繋がっていったことも興味深かった。子どもたちが作品とは直接関係ないものの、地獄の話をしながら創作活動をしている様子などを図工の先生から聞いた。音楽には豊かな感受性が求められるが、絵本もまた子どもたちの豊かな感受性を引き出すものとして、音楽には欠かせないものであるとあらためて実感した。

関連記事:授業と学校図書館 2009年11月23日

http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=46&active_action=journal_view_main_detail&post_id=7#_46 司書・司書教諭コメント 2月の授業の構想を1学期中にお聞きした。夏から地獄に関する児童書をあれこれ先生に見てもらっていた。中でも『絵本 地獄』は9月からずっと2月まで音楽室にいったまま。ブックトークの時だけ図書館に戻ってきた。授業に入る時に動機づけとして、演目である『じごくのそうべえ』の読み聞かせを中心にブックトークで3冊を紹介した。

1.『蜘蛛の糸』(偕成社)2.『絵本 地獄』(風濤社)3.『じごくのそうべえ』(童心社)

その後は、音楽室にその3冊のほかにも、地獄が話題の読み物も含めて貸出。授業の続く間ずっと、音楽室に展示されていて、子どもたちはイメージ作りの間中、よく手にしていた。2学期から3学期にかけての実践だったので、「そうべえかるた」も展示。

ブックトークから3ヶ月くらいたって、「地獄はこわいけど、知ってよかったと思う。」と、図書の時間にある子どもの呟きを聞くことができた。

追記:国立国会図書館 レファレンス協同データベース 事例A0011 に転載。

http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000149271 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009年10月17日 事例作成者氏名 中山美由紀

記入者:管理者

カウンタ

3863446 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0011 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 演じてうたってつたえよう(音楽劇「じごくのそうべえ」) 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供・ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 音楽劇「じごくのそうべえ」をつくるにあたり、子どもたちに「地獄」のイメージを持ってもらうための本を紹介したい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 原本『じごくのそうべえ』は、落語がベースのゆかいな話だが、地獄のほんとの恐ろしさや怖さや精神的背景を知った上で、演じてうたっていきたいので、まずは教師自身のイメージづくりとして、つぎに子どもたちへ案内できる本を紹介してほしい。

提示資料 授業づくりに直接使った本は2冊

『こどもとつくるオペレッタ じごくのそうべえ』 たじまゆきひこ 山本忠生 音楽センター 2003年

『じごくのそうべえ』 田島征彦 童心社 2002年

『絵本 地獄 千葉県安房郡三芳村延命寺蔵』

宮次男 監修 白井成昭[ほか] 構成 風濤社 1980年

お寺の所蔵の絵巻をそのまま画面いっぱいに採用。悪いことをするとこんな地獄におちるのだと地獄の種類を絵巻の絵を読み解きながら教えてくれる。絵がかなり残酷なので、授業者や担任のフォローが必要。

『地獄のはなし』

ひろさちや 著 今橋さとし 絵 大揚社 1991年

仏教では、死後の世界をどう考え、地獄をどのようなところとしたのかを子どもにもやさしく、しかもきちん教えてくれる。

極楽と地獄の思想、六道輪廻のこと、えんまさんやじぞうさん、あみださんのこと、死後の裁判や49日のこと、さいの河原はなんなのか・・・・解き明かしてくれる。

『蜘蛛の糸』(日本の童話名作選)

芥川龍之介 著 遠山繁年 絵 偕成社 1994年

芥川龍之介の名文が3年生にも通じる。また、現代的な独特の絵であり、さほどリアルには描がかれていないにもかかわらず、地獄の恐ろしさがつたわってくる絵がまたいい。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000149271 ブックリスト saisai 地獄ブックリスト.xls

キーワード1 地獄 キーワード2 オペレッタ キーワード3 授業計画・指導案等 じごくのそうべえ.pdf 児童・生徒の作品 授業者 齊藤 豊 (現 附属世田谷小) 授業者コメント 音楽の授業の中だけでなく、学校図書館との関わり合いの中で、子どもたちの中に地獄のイメージを充分に膨らませてもらうことができた。音楽室と学校図書館という離れた空間が、地獄というキーワードでその学びが共有され、さらに学校生活全体の中で繋がっていったことも興味深かった。子どもたちが作品とは直接関係ないものの、地獄の話をしながら創作活動をしている様子などを図工の先生から聞いた。音楽には豊かな感受性が求められるが、絵本もまた子どもたちの豊かな感受性を引き出すものとして、音楽には欠かせないものであるとあらためて実感した。

関連記事:授業と学校図書館 2009年11月23日

http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=46&active_action=journal_view_main_detail&post_id=7#_46 司書・司書教諭コメント 2月の授業の構想を1学期中にお聞きした。夏から地獄に関する児童書をあれこれ先生に見てもらっていた。中でも『絵本 地獄』は9月からずっと2月まで音楽室にいったまま。ブックトークの時だけ図書館に戻ってきた。授業に入る時に動機づけとして、演目である『じごくのそうべえ』の読み聞かせを中心にブックトークで3冊を紹介した。

1.『蜘蛛の糸』(偕成社)2.『絵本 地獄』(風濤社)3.『じごくのそうべえ』(童心社)

その後は、音楽室にその3冊のほかにも、地獄が話題の読み物も含めて貸出。授業の続く間ずっと、音楽室に展示されていて、子どもたちはイメージ作りの間中、よく手にしていた。2学期から3学期にかけての実践だったので、「そうべえかるた」も展示。

ブックトークから3ヶ月くらいたって、「地獄はこわいけど、知ってよかったと思う。」と、図書の時間にある子どもの呟きを聞くことができた。

追記:国立国会図書館 レファレンス協同データベース 事例A0011 に転載。

http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000149271 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009年10月17日 事例作成者氏名 中山美由紀

記入者:管理者

カウンタ

3863446 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0011 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 音楽 |

| 単元 | 演じてうたってつたえよう(音楽劇「じごくのそうべえ」) |

| 対象学年 | 中学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供・ブックトーク |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 音楽劇「じごくのそうべえ」をつくるにあたり、子どもたちに「地獄」のイメージを持ってもらうための本を紹介したい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 原本『じごくのそうべえ』は、落語がベースのゆかいな話だが、地獄のほんとの恐ろしさや怖さや精神的背景を知った上で、演じてうたっていきたいので、まずは教師自身のイメージづくりとして、つぎに子どもたちへ案内できる本を紹介してほしい。 |

| 提示資料 | 授業づくりに直接使った本は2冊 『こどもとつくるオペレッタ じごくのそうべえ』 たじまゆきひこ 山本忠生 音楽センター 2003年 『じごくのそうべえ』 田島征彦 童心社 2002年 |

| 『絵本 地獄 千葉県安房郡三芳村延命寺蔵』 宮次男 監修 白井成昭[ほか] 構成 風濤社 1980年 お寺の所蔵の絵巻をそのまま画面いっぱいに採用。悪いことをするとこんな地獄におちるのだと地獄の種類を絵巻の絵を読み解きながら教えてくれる。絵がかなり残酷なので、授業者や担任のフォローが必要。 |

| 『地獄のはなし』 ひろさちや 著 今橋さとし 絵 大揚社 1991年 仏教では、死後の世界をどう考え、地獄をどのようなところとしたのかを子どもにもやさしく、しかもきちん教えてくれる。 極楽と地獄の思想、六道輪廻のこと、えんまさんやじぞうさん、あみださんのこと、死後の裁判や49日のこと、さいの河原はなんなのか・・・・解き明かしてくれる。 |

| 『蜘蛛の糸』(日本の童話名作選) 芥川龍之介 著 遠山繁年 絵 偕成社 1994年 芥川龍之介の名文が3年生にも通じる。また、現代的な独特の絵であり、さほどリアルには描がかれていないにもかかわらず、地獄の恐ろしさがつたわってくる絵がまたいい。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000149271 |

| ブックリスト | saisai 地獄ブックリスト.xls |

| キーワード1 | 地獄 |

| キーワード2 | オペレッタ |

| キーワード3 | |

| 授業計画・指導案等 | じごくのそうべえ.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 齊藤 豊 (現 附属世田谷小) |

| 授業者コメント | 音楽の授業の中だけでなく、学校図書館との関わり合いの中で、子どもたちの中に地獄のイメージを充分に膨らませてもらうことができた。音楽室と学校図書館という離れた空間が、地獄というキーワードでその学びが共有され、さらに学校生活全体の中で繋がっていったことも興味深かった。子どもたちが作品とは直接関係ないものの、地獄の話をしながら創作活動をしている様子などを図工の先生から聞いた。音楽には豊かな感受性が求められるが、絵本もまた子どもたちの豊かな感受性を引き出すものとして、音楽には欠かせないものであるとあらためて実感した。 関連記事:授業と学校図書館 2009年11月23日 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=46&active_action=journal_view_main_detail&post_id=7#_46 |

| 司書・司書教諭コメント | 2月の授業の構想を1学期中にお聞きした。夏から地獄に関する児童書をあれこれ先生に見てもらっていた。中でも『絵本 地獄』は9月からずっと2月まで音楽室にいったまま。ブックトークの時だけ図書館に戻ってきた。授業に入る時に動機づけとして、演目である『じごくのそうべえ』の読み聞かせを中心にブックトークで3冊を紹介した。 1.『蜘蛛の糸』(偕成社)2.『絵本 地獄』(風濤社)3.『じごくのそうべえ』(童心社) その後は、音楽室にその3冊のほかにも、地獄が話題の読み物も含めて貸出。授業の続く間ずっと、音楽室に展示されていて、子どもたちはイメージ作りの間中、よく手にしていた。2学期から3学期にかけての実践だったので、「そうべえかるた」も展示。 ブックトークから3ヶ月くらいたって、「地獄はこわいけど、知ってよかったと思う。」と、図書の時間にある子どもの呟きを聞くことができた。 追記:国立国会図書館 レファレンス協同データベース 事例A0011 に転載。 http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000149271 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |

| 事例作成日 | 2009年10月17日 |

| 事例作成者氏名 | 中山美由紀 |

記入者:管理者