お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0016 校種 小学校 教科・領域等 家庭 単元 私たちの食事 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 保存食品、加工食品について児童向けに書かれた本はないか? 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 肉・魚を学習した後の発展で紹介したい。以前に見たことのある『保存食のはなし』という本がもっともよかった。資料はしばらく家庭科室で子どもたちが見られるようにしたい。

提示資料 保存食・加工食の本

『保存食のはなし』(人間の知恵9)

久繁貴恵子 著 さ・え・ら書房 1982年

どのように先人たちが食品を長持ちさせる工夫をしてきたかその歴史がわかる。世界各国の保存食も載っている。

『考えてみよう!保存食と食品の安全』(発見!おもしろ食シリーズ)

山岡寛人 著 草土文化 2003年

「やってみよう」をみると、作り方が出ていて、親子でたのしむことができる。レトルトや冷凍とは違って、素材を生かして、新たな食品になっていく保存食品・加工食品の過程もわかる。

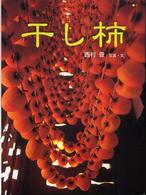

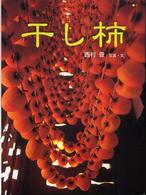

『干し柿』

西村豊 写真・文 あかね書房 2006

しぶ柿がどのようにして甘い干し柿になっていくのかを美しい写真で紹介する。学校で取り組んで干し柿づくりをした子どもたちの紹介もしている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 保存食ブックリスト家庭科(金小)1130.xls

キーワード1 保存食 キーワード2 加工食品 キーワード3 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 池田瑳由美 授業者コメント 肉と魚について、その特徴と食べ方を学習した。いずれも動物性タンパク質で生ものだから、腐りやすい。先人は干したり、焼いたり、燻製にしたり、塩漬けにしたりして、腐りにくい工夫をして食べてきた。現代では食品の流通事情もよく、食品添加物、冷凍などの技術も発達しているが、どのようにして、食料を無駄にしないで消費していくのがようだろうか。安易に添加物をつかった保存でいいのかということを考えてもらおうと思い、本を紹介して疑問を投げかけた。 司書・司書教諭コメント ‘Books.or.jp’という、現在入手できる書籍の検索ができるサイトに「保存食」という、キーワードを入れて検索。ヒットした一覧を先生に見ていただき、よかれとおもう1冊はすぐに注文をした。それが2番目に紹介した『考えてみよう!保存食と食品の安全』(草土文化)である。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009.12.3 事例作成者氏名

記入者:中山

カウンタ

3863490 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0016 校種 小学校 教科・領域等 家庭 単元 私たちの食事 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 保存食品、加工食品について児童向けに書かれた本はないか? 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 肉・魚を学習した後の発展で紹介したい。以前に見たことのある『保存食のはなし』という本がもっともよかった。資料はしばらく家庭科室で子どもたちが見られるようにしたい。

提示資料 保存食・加工食の本

『保存食のはなし』(人間の知恵9)

久繁貴恵子 著 さ・え・ら書房 1982年

どのように先人たちが食品を長持ちさせる工夫をしてきたかその歴史がわかる。世界各国の保存食も載っている。

『考えてみよう!保存食と食品の安全』(発見!おもしろ食シリーズ)

山岡寛人 著 草土文化 2003年

「やってみよう」をみると、作り方が出ていて、親子でたのしむことができる。レトルトや冷凍とは違って、素材を生かして、新たな食品になっていく保存食品・加工食品の過程もわかる。

『干し柿』

西村豊 写真・文 あかね書房 2006

しぶ柿がどのようにして甘い干し柿になっていくのかを美しい写真で紹介する。学校で取り組んで干し柿づくりをした子どもたちの紹介もしている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 保存食ブックリスト家庭科(金小)1130.xls

キーワード1 保存食 キーワード2 加工食品 キーワード3 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 池田瑳由美 授業者コメント 肉と魚について、その特徴と食べ方を学習した。いずれも動物性タンパク質で生ものだから、腐りやすい。先人は干したり、焼いたり、燻製にしたり、塩漬けにしたりして、腐りにくい工夫をして食べてきた。現代では食品の流通事情もよく、食品添加物、冷凍などの技術も発達しているが、どのようにして、食料を無駄にしないで消費していくのがようだろうか。安易に添加物をつかった保存でいいのかということを考えてもらおうと思い、本を紹介して疑問を投げかけた。 司書・司書教諭コメント ‘Books.or.jp’という、現在入手できる書籍の検索ができるサイトに「保存食」という、キーワードを入れて検索。ヒットした一覧を先生に見ていただき、よかれとおもう1冊はすぐに注文をした。それが2番目に紹介した『考えてみよう!保存食と食品の安全』(草土文化)である。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009.12.3 事例作成者氏名

記入者:中山

カウンタ

3863490 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0016 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 家庭 |

| 単元 | 私たちの食事 |

| 対象学年 | 高学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 保存食品、加工食品について児童向けに書かれた本はないか? |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 肉・魚を学習した後の発展で紹介したい。以前に見たことのある『保存食のはなし』という本がもっともよかった。資料はしばらく家庭科室で子どもたちが見られるようにしたい。 |

| 提示資料 | 保存食・加工食の本 |

| 『保存食のはなし』(人間の知恵9) 久繁貴恵子 著 さ・え・ら書房 1982年 どのように先人たちが食品を長持ちさせる工夫をしてきたかその歴史がわかる。世界各国の保存食も載っている。 |

| 『考えてみよう!保存食と食品の安全』(発見!おもしろ食シリーズ) 山岡寛人 著 草土文化 2003年 「やってみよう」をみると、作り方が出ていて、親子でたのしむことができる。レトルトや冷凍とは違って、素材を生かして、新たな食品になっていく保存食品・加工食品の過程もわかる。 |

| 『干し柿』 西村豊 写真・文 あかね書房 2006 しぶ柿がどのようにして甘い干し柿になっていくのかを美しい写真で紹介する。学校で取り組んで干し柿づくりをした子どもたちの紹介もしている。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 保存食ブックリスト家庭科(金小)1130.xls |

| キーワード1 | 保存食 |

| キーワード2 | 加工食品 |

| キーワード3 | |

| 授業計画・指導案等 | |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 池田瑳由美 |

| 授業者コメント | 肉と魚について、その特徴と食べ方を学習した。いずれも動物性タンパク質で生ものだから、腐りやすい。先人は干したり、焼いたり、燻製にしたり、塩漬けにしたりして、腐りにくい工夫をして食べてきた。現代では食品の流通事情もよく、食品添加物、冷凍などの技術も発達しているが、どのようにして、食料を無駄にしないで消費していくのがようだろうか。安易に添加物をつかった保存でいいのかということを考えてもらおうと思い、本を紹介して疑問を投げかけた。 |

| 司書・司書教諭コメント | ‘Books.or.jp’という、現在入手できる書籍の検索ができるサイトに「保存食」という、キーワードを入れて検索。ヒットした一覧を先生に見ていただき、よかれとおもう1冊はすぐに注文をした。それが2番目に紹介した『考えてみよう!保存食と食品の安全』(草土文化)である。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |

| 事例作成日 | 2009.12.3 |

| 事例作成者氏名 |

記入者:中山