お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0259 校種 中学校 教科・領域等 総合 単元 情報学習のオリエンテーション 対象学年 中1 活用・支援の種類 授業構想・準備・授業支援 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) オリエンテーションの第2弾として、1つのテーマに基づき、3つの異なった分類の本を探す活動をさせたい。(つなげよう3冊の本) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 まずは、1年生のこの時期に図書館に慣れ、自主的に本を探して読む態度を身につけさせたい。さらに、今後の様々な探究的な学習の際に必要な「横断的」に多様な視点からものごとを見る力や、情報を取捨選択する力をつけさせたい。

提示資料

やり方の説明と、「類」の確認のため、「犬」というテーマで3つの分類からそれぞれ1冊ずつ提示した。

テーマ例

(40名の生徒に56テーマ用意した。一度引いて、いやな場合は引き直した生徒も。

主なキーワードを、すぐに厚紙に印刷して使えるよう、ブックリスト欄にアップした。

貼付の授業案に、全テーマ掲載。)

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト つなげよう3冊の本キーワード例.doc

キーワード1 オリエンテーション キーワード2 分類 キーワード3 書誌情報 授業計画・指導案等 3冊の本をつなげる 指導案とワークシート.pdf 児童・生徒の作品 授業者 松原 洋子教諭 授業者コメント この授業は、2013年度にも行った「つなげよう3冊の本」事例A0178をさらに改良させたものである。

生徒は4月のオリエンテーションでパソコンの使い方、図書館の使い方、情報検索の仕方について学習済みであり、第2弾として本時の授業を行った。

裏返しにされたカードをひき、そこに書いてあるテーマに沿って、3つの分類からそれぞれ1冊ずつ本を探す。書誌情報を正確に記した後、全員の選んだ本を見て、最も良いと思ったものに投票する。最後に最も票を集めた生徒がスピーチをするという流れである。

本を探す活動により、視野を広げたり、新しいものの見方や新しいジャンルの本を知ったり、仲間の考え方を認めたりすることができるように促していった。生徒の感想でも、「いつもは決まった分類の本ばかり読んでいたが、いろいろな分類の本を見たり読んだりできて、やりがいがあった」「他の人のいろいろな考えや視点がわかり楽しかった。」「調べ学習の時も色々なジャンルから選びたい」など肯定的な意見が書かれた。

また、最後についでに図書館から本を借りていった生徒たちもいたので、今後も機会を作って本と親しむようにさせたい。

この活動は、生徒の発達段階や実態に合わせて、テーマの設定や本の冊数など様々なアレンジができるので、どんな学年でも実践できると思う。また、テーマのカードだけ用意していれば、急に1時間自習になったなどの隙間の時間にも簡単に取り組めると思う。 司書・司書教諭コメント 2013年度に行った時は、当然わかっていると思って「違う類から探してください。」と言ったところ、すっかり忘れていた生徒も多く、「類って何?」という声が聞かれたので、今回は分類番号の拡大コピーや分類表も駆使して詳しく説明した。また、司書教諭から書誌情報についても丁寧に説明があったので、本を探すときもプリントに記入するときもスムーズだったように思う。

今年度は今のところこのクラスにだけこの授業を行っているが、その後このクラスの貸出数が大変伸びていて、本に親しむきっかけになったと思う。今後さらに様子を見ていきたい。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2016年5月24日 事例作成者氏名 松原 洋子教諭 井谷 由紀司書

記入者:井谷(主担)

カウンタ

3863409 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0259 校種 中学校 教科・領域等 総合 単元 情報学習のオリエンテーション 対象学年 中1 活用・支援の種類 授業構想・準備・授業支援 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) オリエンテーションの第2弾として、1つのテーマに基づき、3つの異なった分類の本を探す活動をさせたい。(つなげよう3冊の本) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 まずは、1年生のこの時期に図書館に慣れ、自主的に本を探して読む態度を身につけさせたい。さらに、今後の様々な探究的な学習の際に必要な「横断的」に多様な視点からものごとを見る力や、情報を取捨選択する力をつけさせたい。

提示資料

やり方の説明と、「類」の確認のため、「犬」というテーマで3つの分類からそれぞれ1冊ずつ提示した。

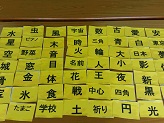

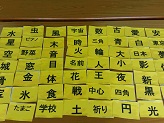

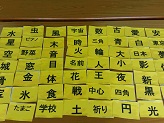

テーマ例

(40名の生徒に56テーマ用意した。一度引いて、いやな場合は引き直した生徒も。

主なキーワードを、すぐに厚紙に印刷して使えるよう、ブックリスト欄にアップした。

貼付の授業案に、全テーマ掲載。)

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト つなげよう3冊の本キーワード例.doc

キーワード1 オリエンテーション キーワード2 分類 キーワード3 書誌情報 授業計画・指導案等 3冊の本をつなげる 指導案とワークシート.pdf 児童・生徒の作品 授業者 松原 洋子教諭 授業者コメント この授業は、2013年度にも行った「つなげよう3冊の本」事例A0178をさらに改良させたものである。

生徒は4月のオリエンテーションでパソコンの使い方、図書館の使い方、情報検索の仕方について学習済みであり、第2弾として本時の授業を行った。

裏返しにされたカードをひき、そこに書いてあるテーマに沿って、3つの分類からそれぞれ1冊ずつ本を探す。書誌情報を正確に記した後、全員の選んだ本を見て、最も良いと思ったものに投票する。最後に最も票を集めた生徒がスピーチをするという流れである。

本を探す活動により、視野を広げたり、新しいものの見方や新しいジャンルの本を知ったり、仲間の考え方を認めたりすることができるように促していった。生徒の感想でも、「いつもは決まった分類の本ばかり読んでいたが、いろいろな分類の本を見たり読んだりできて、やりがいがあった」「他の人のいろいろな考えや視点がわかり楽しかった。」「調べ学習の時も色々なジャンルから選びたい」など肯定的な意見が書かれた。

また、最後についでに図書館から本を借りていった生徒たちもいたので、今後も機会を作って本と親しむようにさせたい。

この活動は、生徒の発達段階や実態に合わせて、テーマの設定や本の冊数など様々なアレンジができるので、どんな学年でも実践できると思う。また、テーマのカードだけ用意していれば、急に1時間自習になったなどの隙間の時間にも簡単に取り組めると思う。 司書・司書教諭コメント 2013年度に行った時は、当然わかっていると思って「違う類から探してください。」と言ったところ、すっかり忘れていた生徒も多く、「類って何?」という声が聞かれたので、今回は分類番号の拡大コピーや分類表も駆使して詳しく説明した。また、司書教諭から書誌情報についても丁寧に説明があったので、本を探すときもプリントに記入するときもスムーズだったように思う。

今年度は今のところこのクラスにだけこの授業を行っているが、その後このクラスの貸出数が大変伸びていて、本に親しむきっかけになったと思う。今後さらに様子を見ていきたい。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2016年5月24日 事例作成者氏名 松原 洋子教諭 井谷 由紀司書

記入者:井谷(主担)

カウンタ

3863409 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0259 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 総合 |

| 単元 | 情報学習のオリエンテーション |

| 対象学年 | 中1 |

| 活用・支援の種類 | 授業構想・準備・授業支援 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | オリエンテーションの第2弾として、1つのテーマに基づき、3つの異なった分類の本を探す活動をさせたい。(つなげよう3冊の本) |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | まずは、1年生のこの時期に図書館に慣れ、自主的に本を探して読む態度を身につけさせたい。さらに、今後の様々な探究的な学習の際に必要な「横断的」に多様な視点からものごとを見る力や、情報を取捨選択する力をつけさせたい。 |

| 提示資料 | |

| やり方の説明と、「類」の確認のため、「犬」というテーマで3つの分類からそれぞれ1冊ずつ提示した。 |

| テーマ例 (40名の生徒に56テーマ用意した。一度引いて、いやな場合は引き直した生徒も。 主なキーワードを、すぐに厚紙に印刷して使えるよう、ブックリスト欄にアップした。 貼付の授業案に、全テーマ掲載。) |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | つなげよう3冊の本キーワード例.doc |

| キーワード1 | オリエンテーション |

| キーワード2 | 分類 |

| キーワード3 | 書誌情報 |

| 授業計画・指導案等 | 3冊の本をつなげる 指導案とワークシート.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 松原 洋子教諭 |

| 授業者コメント | この授業は、2013年度にも行った「つなげよう3冊の本」事例A0178をさらに改良させたものである。 生徒は4月のオリエンテーションでパソコンの使い方、図書館の使い方、情報検索の仕方について学習済みであり、第2弾として本時の授業を行った。 裏返しにされたカードをひき、そこに書いてあるテーマに沿って、3つの分類からそれぞれ1冊ずつ本を探す。書誌情報を正確に記した後、全員の選んだ本を見て、最も良いと思ったものに投票する。最後に最も票を集めた生徒がスピーチをするという流れである。 本を探す活動により、視野を広げたり、新しいものの見方や新しいジャンルの本を知ったり、仲間の考え方を認めたりすることができるように促していった。生徒の感想でも、「いつもは決まった分類の本ばかり読んでいたが、いろいろな分類の本を見たり読んだりできて、やりがいがあった」「他の人のいろいろな考えや視点がわかり楽しかった。」「調べ学習の時も色々なジャンルから選びたい」など肯定的な意見が書かれた。 また、最後についでに図書館から本を借りていった生徒たちもいたので、今後も機会を作って本と親しむようにさせたい。 この活動は、生徒の発達段階や実態に合わせて、テーマの設定や本の冊数など様々なアレンジができるので、どんな学年でも実践できると思う。また、テーマのカードだけ用意していれば、急に1時間自習になったなどの隙間の時間にも簡単に取り組めると思う。 |

| 司書・司書教諭コメント | 2013年度に行った時は、当然わかっていると思って「違う類から探してください。」と言ったところ、すっかり忘れていた生徒も多く、「類って何?」という声が聞かれたので、今回は分類番号の拡大コピーや分類表も駆使して詳しく説明した。また、司書教諭から書誌情報についても丁寧に説明があったので、本を探すときもプリントに記入するときもスムーズだったように思う。 今年度は今のところこのクラスにだけこの授業を行っているが、その後このクラスの貸出数が大変伸びていて、本に親しむきっかけになったと思う。今後さらに様子を見ていきたい。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井中学校 |

| 事例作成日 | 2016年5月24日 |

| 事例作成者氏名 | 松原 洋子教諭 井谷 由紀司書 |

記入者:井谷(主担)