お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0288 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 「日本縦断すごろくプロジェクト」 対象学年 中2 活用・支援の種類 利用指導・資料提供・レファレンス 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 「日本縦断すごろくプロジェクト」のために、47都道府県の特色や課題がわかるような本をそろえてほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 日本の各地方について学ぶなかで、毎回その県に関する問いをつくらせたい。47都道府県に関する問いを4人で分担し、すごろくが完成したら、実際にすごろくで遊び、最後に今までの『日本』のイメージがどう変容するか振り返りを行う。新たな気づきを促すような資料も用意してほしい。図書館での授業では、資料の探し方や使い方について、司書から指導してほしい。

提示資料 47都道府県に関する様々な本を、用意した。授業時には、日本全体を扱ったものを展示コーナーに。カウンター前の棚には、地方別に関連書籍を並べた。以下は特徴的な本を紹介。

『帝国書院地理シリーズ 日本のすがた1 九州地方』帝国書院 2013 定番のシリーズで、地方別になっているので、調べやすいということもあり、良く使われていた。

『地図でめぐる神社とお寺』武光誠著 帝国書院 2012

県別の地図が示され、各県の神社とお寺にまつわる祭りや神事がビジュアルに紹介されている1冊。信仰にまつわる歴史や地理的な記述も多い。

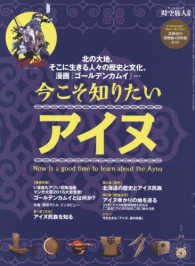

『今こそ知りたいアイヌ;北の大地、そこに生きる人々の歴史と文化、漫画『ゴールデンカムイ』… 時空旅人別冊 2017

社会科の先生から使える資料として紹介された1冊。蔵書のアイヌ関連の本が古くなっていたので、新たに購入。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 すごろく キーワード2 日本の再発見 キーワード3 持続可能な社会 授業計画・指導案等 日本縦断すごろくプロジェクト.pdf 児童・生徒の作品 授業者 津山直樹 授業者コメント 「すごろくづくり」という課題は、 日本の各地方ごとにすべての都道府県の「問いづくり」を活動に入れたことで、地誌の単元を通して日本について考え続ける契機となった。このような活動を成立させるためには日本を多角的・多面的に分析する必要があるため、地方別の資料はもちろんのこと、「自然・環境」「産業」「衣食住」「伝統」のようなテーマ別の資料も必要であった。このように授業中には扱いきれない情報を準備してもらっていたことに学校図書館とのコラボレーションの意義を感じた。また、単元の目標や「問い」を授業担当者と司書が共有していたことによって生徒へのレファレンスの質が向上したことも手ごたえを感じた部分である。授業の中で学校図書館とコラボレーションをするためには、授業担当者と司書の「人のつながり」も重要な要素であることに気づいた。そして、司書のアドバイスで単元の学習指導計画の中に学校図書館での活動を入れたことも効果的であった。普段の教室の雰囲気とは違う学校図書館で活動をおこなうことで、生徒同士の対話が活発になったり、積極的に情報を調べたり、まとめたりしていたことも印象的であった。学校図書館が醸し出すアフォーダンスにも注目していくことの重要性に気づかされた。また、ルーブリックという評価基準表を単元の初めに生徒に提示したことで、単元の目標を生徒と教員・司書が共有できたことも大きかった。実際にパフォーマンス課題に取り組む手順や評価の仕方を明示したことにより、評価が難しいとされる生徒の思考プロセスを評価することの重要性を再認識できた(アクティビティをするだけにとどまらない配慮ができる)。 司書・司書教諭コメント 資料は、日本全体について書かれたものと、地方別になっているもの、さらに、今日的テーマを含んだ新書などを見出しをつけて並べた。先生からは、今回の学習において抱いた疑問や、新たな発見を「問い」という形にするように言われているのだが、先生が意図するところを理解できないまま問題を作っている生徒もいて、カウンターで聞かれた時は、噛み砕いて説明をすることもあった。今回、「問い」を作成する際に適切な情報を収集し、様々なデータにアクセスし、情報を取捨選択し、適切な活用をしているかも、到達目標としてもらえたのは、司書としては、嬉しいことである。タイトなスケジュールのなかで、すごろくを完成させて、他の班のつくったすごろくで遊び、知識を増やし、振り返りまで行った。このようなパフォーマンス課題を、通常の授業のなかでやっていくことは、初めてだったし、課題の評価基準表(ルーブリック)で評価する様子も、見せていただいた。司書としては、学校図書館を活用したパフォーマンス課題の有り方について、考えるよい機会となった。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 事例作成2017年8月/授業実践 2017年2月 事例作成者氏名 村上恭子(学校司書)

記入者:村上

カウンタ

3863514 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0288 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 「日本縦断すごろくプロジェクト」 対象学年 中2 活用・支援の種類 利用指導・資料提供・レファレンス 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 「日本縦断すごろくプロジェクト」のために、47都道府県の特色や課題がわかるような本をそろえてほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 日本の各地方について学ぶなかで、毎回その県に関する問いをつくらせたい。47都道府県に関する問いを4人で分担し、すごろくが完成したら、実際にすごろくで遊び、最後に今までの『日本』のイメージがどう変容するか振り返りを行う。新たな気づきを促すような資料も用意してほしい。図書館での授業では、資料の探し方や使い方について、司書から指導してほしい。

提示資料 47都道府県に関する様々な本を、用意した。授業時には、日本全体を扱ったものを展示コーナーに。カウンター前の棚には、地方別に関連書籍を並べた。以下は特徴的な本を紹介。

『帝国書院地理シリーズ 日本のすがた1 九州地方』帝国書院 2013 定番のシリーズで、地方別になっているので、調べやすいということもあり、良く使われていた。

『地図でめぐる神社とお寺』武光誠著 帝国書院 2012

県別の地図が示され、各県の神社とお寺にまつわる祭りや神事がビジュアルに紹介されている1冊。信仰にまつわる歴史や地理的な記述も多い。

『今こそ知りたいアイヌ;北の大地、そこに生きる人々の歴史と文化、漫画『ゴールデンカムイ』… 時空旅人別冊 2017

社会科の先生から使える資料として紹介された1冊。蔵書のアイヌ関連の本が古くなっていたので、新たに購入。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 すごろく キーワード2 日本の再発見 キーワード3 持続可能な社会 授業計画・指導案等 日本縦断すごろくプロジェクト.pdf 児童・生徒の作品 授業者 津山直樹 授業者コメント 「すごろくづくり」という課題は、 日本の各地方ごとにすべての都道府県の「問いづくり」を活動に入れたことで、地誌の単元を通して日本について考え続ける契機となった。このような活動を成立させるためには日本を多角的・多面的に分析する必要があるため、地方別の資料はもちろんのこと、「自然・環境」「産業」「衣食住」「伝統」のようなテーマ別の資料も必要であった。このように授業中には扱いきれない情報を準備してもらっていたことに学校図書館とのコラボレーションの意義を感じた。また、単元の目標や「問い」を授業担当者と司書が共有していたことによって生徒へのレファレンスの質が向上したことも手ごたえを感じた部分である。授業の中で学校図書館とコラボレーションをするためには、授業担当者と司書の「人のつながり」も重要な要素であることに気づいた。そして、司書のアドバイスで単元の学習指導計画の中に学校図書館での活動を入れたことも効果的であった。普段の教室の雰囲気とは違う学校図書館で活動をおこなうことで、生徒同士の対話が活発になったり、積極的に情報を調べたり、まとめたりしていたことも印象的であった。学校図書館が醸し出すアフォーダンスにも注目していくことの重要性に気づかされた。また、ルーブリックという評価基準表を単元の初めに生徒に提示したことで、単元の目標を生徒と教員・司書が共有できたことも大きかった。実際にパフォーマンス課題に取り組む手順や評価の仕方を明示したことにより、評価が難しいとされる生徒の思考プロセスを評価することの重要性を再認識できた(アクティビティをするだけにとどまらない配慮ができる)。 司書・司書教諭コメント 資料は、日本全体について書かれたものと、地方別になっているもの、さらに、今日的テーマを含んだ新書などを見出しをつけて並べた。先生からは、今回の学習において抱いた疑問や、新たな発見を「問い」という形にするように言われているのだが、先生が意図するところを理解できないまま問題を作っている生徒もいて、カウンターで聞かれた時は、噛み砕いて説明をすることもあった。今回、「問い」を作成する際に適切な情報を収集し、様々なデータにアクセスし、情報を取捨選択し、適切な活用をしているかも、到達目標としてもらえたのは、司書としては、嬉しいことである。タイトなスケジュールのなかで、すごろくを完成させて、他の班のつくったすごろくで遊び、知識を増やし、振り返りまで行った。このようなパフォーマンス課題を、通常の授業のなかでやっていくことは、初めてだったし、課題の評価基準表(ルーブリック)で評価する様子も、見せていただいた。司書としては、学校図書館を活用したパフォーマンス課題の有り方について、考えるよい機会となった。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 事例作成2017年8月/授業実践 2017年2月 事例作成者氏名 村上恭子(学校司書)

記入者:村上

カウンタ

3863514 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0288 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 社会 |

| 単元 | 「日本縦断すごろくプロジェクト」 |

| 対象学年 | 中2 |

| 活用・支援の種類 | 利用指導・資料提供・レファレンス |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 「日本縦断すごろくプロジェクト」のために、47都道府県の特色や課題がわかるような本をそろえてほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 日本の各地方について学ぶなかで、毎回その県に関する問いをつくらせたい。47都道府県に関する問いを4人で分担し、すごろくが完成したら、実際にすごろくで遊び、最後に今までの『日本』のイメージがどう変容するか振り返りを行う。新たな気づきを促すような資料も用意してほしい。図書館での授業では、資料の探し方や使い方について、司書から指導してほしい。 |

| 提示資料 | 47都道府県に関する様々な本を、用意した。授業時には、日本全体を扱ったものを展示コーナーに。カウンター前の棚には、地方別に関連書籍を並べた。以下は特徴的な本を紹介。 |

| 『帝国書院地理シリーズ 日本のすがた1 九州地方』帝国書院 2013 定番のシリーズで、地方別になっているので、調べやすいということもあり、良く使われていた。 |

| 『地図でめぐる神社とお寺』武光誠著 帝国書院 2012 県別の地図が示され、各県の神社とお寺にまつわる祭りや神事がビジュアルに紹介されている1冊。信仰にまつわる歴史や地理的な記述も多い。 |

| 『今こそ知りたいアイヌ;北の大地、そこに生きる人々の歴史と文化、漫画『ゴールデンカムイ』… 時空旅人別冊 2017 社会科の先生から使える資料として紹介された1冊。蔵書のアイヌ関連の本が古くなっていたので、新たに購入。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | すごろく |

| キーワード2 | 日本の再発見 |

| キーワード3 | 持続可能な社会 |

| 授業計画・指導案等 | 日本縦断すごろくプロジェクト.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 津山直樹 |

| 授業者コメント | 「すごろくづくり」という課題は、 日本の各地方ごとにすべての都道府県の「問いづくり」を活動に入れたことで、地誌の単元を通して日本について考え続ける契機となった。このような活動を成立させるためには日本を多角的・多面的に分析する必要があるため、地方別の資料はもちろんのこと、「自然・環境」「産業」「衣食住」「伝統」のようなテーマ別の資料も必要であった。このように授業中には扱いきれない情報を準備してもらっていたことに学校図書館とのコラボレーションの意義を感じた。また、単元の目標や「問い」を授業担当者と司書が共有していたことによって生徒へのレファレンスの質が向上したことも手ごたえを感じた部分である。授業の中で学校図書館とコラボレーションをするためには、授業担当者と司書の「人のつながり」も重要な要素であることに気づいた。そして、司書のアドバイスで単元の学習指導計画の中に学校図書館での活動を入れたことも効果的であった。普段の教室の雰囲気とは違う学校図書館で活動をおこなうことで、生徒同士の対話が活発になったり、積極的に情報を調べたり、まとめたりしていたことも印象的であった。学校図書館が醸し出すアフォーダンスにも注目していくことの重要性に気づかされた。また、ルーブリックという評価基準表を単元の初めに生徒に提示したことで、単元の目標を生徒と教員・司書が共有できたことも大きかった。実際にパフォーマンス課題に取り組む手順や評価の仕方を明示したことにより、評価が難しいとされる生徒の思考プロセスを評価することの重要性を再認識できた(アクティビティをするだけにとどまらない配慮ができる)。 |

| 司書・司書教諭コメント | 資料は、日本全体について書かれたものと、地方別になっているもの、さらに、今日的テーマを含んだ新書などを見出しをつけて並べた。先生からは、今回の学習において抱いた疑問や、新たな発見を「問い」という形にするように言われているのだが、先生が意図するところを理解できないまま問題を作っている生徒もいて、カウンターで聞かれた時は、噛み砕いて説明をすることもあった。今回、「問い」を作成する際に適切な情報を収集し、様々なデータにアクセスし、情報を取捨選択し、適切な活用をしているかも、到達目標としてもらえたのは、司書としては、嬉しいことである。タイトなスケジュールのなかで、すごろくを完成させて、他の班のつくったすごろくで遊び、知識を増やし、振り返りまで行った。このようなパフォーマンス課題を、通常の授業のなかでやっていくことは、初めてだったし、課題の評価基準表(ルーブリック)で評価する様子も、見せていただいた。司書としては、学校図書館を活用したパフォーマンス課題の有り方について、考えるよい機会となった。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |

| 事例作成日 | 事例作成2017年8月/授業実践 2017年2月 |

| 事例作成者氏名 | 村上恭子(学校司書) |

記入者:村上