お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0294 校種 高校 教科・領域等 音楽 単元 合唱 星野富弘「むらさきつゆくさ」 対象学年 高1 活用・支援の種類 ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 星野富弘さんの詩に感動した作曲家がその詩に付曲しているという点を踏まえて、生徒の曲への理解が深まるブックトークを行ってほしい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 合唱作品は作曲家は注目を集めるが、作詞家に話題が及ぶことが少ない。名前は挙げられても、その生い立ちや詩作への経緯に触れられることがなかなかない。

生徒の曲への理解が深まる出張授業としてブックトークを音楽室で行ってほしい。

また、音楽は芸術科の一科目なので、芸術家としての創作活動に困難さを抱えてもなお、表現活動を続けた音楽以外の芸術家を紹介してほしい。

提示資料

「山の向こうの美術館」星野富弘 2005 偕成社

星野富弘さんのわんぱくで愉快な子ども時代、悩み多き高校時代を紹介したくて選書した。今の高校生と同じ事で笑い、考え、生きているという事の共感を得られる本。

「日本の詩歌23」八木重吉 2001 中央公論新社

星野富弘さんの現在の詩画に通じる詩として八木重吉の「素朴な琴」を紹介した。星野さんの詩画のわかりやすく、繊細な作風は、伝える相手への愛であるということの理解を深めたい。

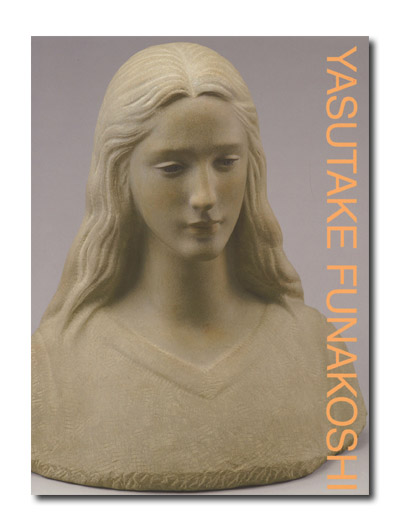

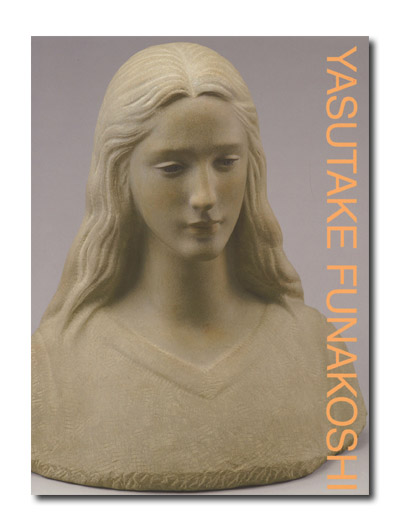

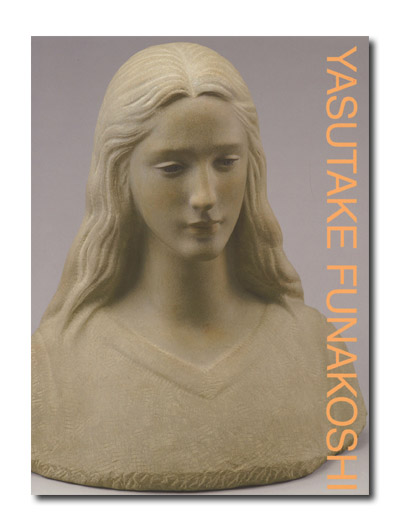

「舟越保武 - まなざしの向こうに -」 (展覧会公式カタログ)2014 求龍堂

一生をプロの彫刻家として生き、愛情深く家族を養い、気高い精神性を感じさせる作品を全霊をかけて作った芸術家として取り上げた。生徒になじみのある、田沢湖のたつこ像、誰が見ても美しいと感じる聖クララ、修学旅行で資料のある長崎26聖人、実在のダミアン神父、それに続く病気の後で作られたゴルゴダと作品を紹介した。一連の作品を見た生徒の一人一人の思いを大切にしたい。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 星野富弘ブックトーク.xlsx

キーワード1 星野富弘 キーワード2 なかにしあかね キーワード3 相澤直人 授業計画・指導案等 事業完了報告書 指導案 居城.docx 児童・生徒の作品 http:// 授業者 居城勝彦 授業者コメント 芸術科の選択科目としての音楽なので、演奏表現の技術向上を目指すだけでなく、芸術文化についての理解を深めることが重要であると考えている。本実践では作品の作り手(作詞者・作曲者)の生い立ちや作品創作に対する思いを知ることで楽曲の理解を深めることを意識した。音楽の授業では作曲者の生い立ちや他の作品を取りあげて作風に触れることは多いが、作詞者について理解を深めることは少ない。星野富弘さんは作品も多く、他教科・領域で教材として取りあげられることもあるので、司書さんとの連携でブックトークにより理解を深めることをねらった。また、他の芸術家で障がいを抱えながら作品創作を続けた人物についても紹介をしてほしいことをお願いした。

ブックトーク後は、生徒の作品理解も深まり、それを歌唱表現にいかそうとする生徒が多かった。それは、演奏からも学習感想からも読み取ることができた。

学校図書館との連携は、複数回行うことも大切だと感じている。その中で、いわゆる音楽事典以外にも楽曲理解に役立つ書籍があることや楽曲理解を深める書籍を探す際のアドバイスをしてくれる司書さんがいることを経験として知り、これらを自然と活用できる生徒になってほしいと願っている。

司書・司書教諭コメント 生徒たちの合唱がブックトーク後に確実に深まったのを直に聞けたのは、司書としてうれしく、同時に身の引き締まる授業となりました。

今回は居城先生からいただいた、生徒達の授業感想を代わりに掲載したいと思います。

ブックトーク後、生徒たちは次のような学習感想を書いている。

・合唱曲は、作詞者の想像もつかないストーリーがあったので、その困難さを乗り越えるようなストーリーを歌い込めるようにしたい。

・今日は星野富弘さんについて司書の方にお話してもらいました。いつもは作詞者のことを考えたことがなかったので新鮮でした。星野富弘さんについて全く知らなかったのですが、星野さんの経歴を知ると、知らなかった自分に後悔しました。星野さんが口にペンをくわえて詩を書いている様子を想像すると「むらさきつゆくさ」をもっと歌詞を大事にして読みたいと思えました。歌詞の成り立ちを知るとより表現豊かに歌えることを知りました。

・今まで歌っていたのが失礼に思えるくらいに、歌詞やメロディーに対するイメージが変わり深まる授業だった。星野富弘さんに障がいが、しかも全身に渡るものがあったことを知る前と後では、歌詞の言葉一つ一つに込められた思いや意味により深く大切なメッセージがあったように感じた。また、メロディーを1つにしぼって歌詞との対応を考えるときには、“たえられないから”の場面を選んで、星野さんの過去を考えながら“たえられない”という所に入るクレッシェンドを意識して歌うことができた。このような経験は今までなかったので、心に残る授業になった。

・星野さんの話を聞いた後、歌詞が今までとは違ったものに見えた。ただ、なぜ作曲者があのようなメロディーをつけたのか理解するのは難しい。

・星野富弘さんの話は小学校5年生のときに初めて知って、星野富弘美術館にも行ったことがある。改めて星野さんの人生や歌詞を読んで、自分の持病や小さな怪我などは大したことないと思えるようになり、もっと頑張らないといけないと感じた。

・ブックトークで星野さんのことを知った。その上で歌詞の意味や表現の意味を考えながら歌った。ハミング→Ah→歌詞、という流れで歌うところは首から下が麻痺して動かなくなってしまい、辛いことがたくさんあって閉ざしてしまった心をだんだん開いていく様子を表しているのかなと思った。初めは不思議な歌詞だと思ったけれど、「二番目に言いたいこと」の意味がなんとなくだけれどわかった気がした。何を最も伝えたいのか考えながら歌詞をはっきり伝えるために息をたくさん吸って、はきはき歌うようにする。

・ブックトークで星野さんと同じように体が動かなくなってしまった人のことを知り、これからの歌詞の理解に役に立ちそうだと思った。

・作詞家の他の作品を見ることで、色々な視点から知ることができると思った。大きなけがをした星野さんだからこそ、詩に深い意味が感じられると思った。そのお話の後で合唱すると、声の響きが増したと思った。特に“二番目に言いたいことしか言えない”のpからクレッシェンド・デクレッシェンドの流れが前回よりもはっきりしていたと思った。

・星野富弘氏が高校のときに詩に感銘したというエピソードを聞いて、自分も高校生だがまだそのような出会いはないので凄いなと思った。作詞者について詳しく知るという授業は受けたことがなかったので、作詞者の生い立ちや考えを知ることによって、もっと歌に気持ちを入れられるようになったので楽しかった。

・星野富弘さんのお話は道徳などで知っていたのですが、首から下が動かないという状況の中で自分にできることを見つけ、それを極めているというのは本当にすごいと感じます。口を使って絵や文字を描くのは大変だし、その大変なことを生きていくので精一杯な中で続けている精神力は相当なもののはずです。強い意志を持って詩を作っているんだろうということがわかりました。だから、星野富弘さんが書いた歌詞に対する見方が少し変わりました。「二番目に言いたいこと」では、“人が恋しいのかもしれない”という歌詞がありますが、最初にこれを聴いたとき“それが言えるような気がして人が恋しい”というのは独特な表現だなと思ったのですが、人に頼らないと生きて行けない状況の中で、周りに迷惑をかけてしまっているという気持ちから、たくさんの遠慮をして過ごしてきたであろう星野さんならきっと人と本気でぶつかり合って、笑い合ってという関係が恋しかったのかなと考えました。だから、そこを丁寧に歌うようにしました。

情報提供校 東京学芸大学附属高等学校 事例作成日 2017年11月20日 事例作成者氏名 岡田和美

記入者:岡田

カウンタ

3863504 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0294 校種 高校 教科・領域等 音楽 単元 合唱 星野富弘「むらさきつゆくさ」 対象学年 高1 活用・支援の種類 ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 星野富弘さんの詩に感動した作曲家がその詩に付曲しているという点を踏まえて、生徒の曲への理解が深まるブックトークを行ってほしい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 合唱作品は作曲家は注目を集めるが、作詞家に話題が及ぶことが少ない。名前は挙げられても、その生い立ちや詩作への経緯に触れられることがなかなかない。

生徒の曲への理解が深まる出張授業としてブックトークを音楽室で行ってほしい。

また、音楽は芸術科の一科目なので、芸術家としての創作活動に困難さを抱えてもなお、表現活動を続けた音楽以外の芸術家を紹介してほしい。

提示資料

「山の向こうの美術館」星野富弘 2005 偕成社

星野富弘さんのわんぱくで愉快な子ども時代、悩み多き高校時代を紹介したくて選書した。今の高校生と同じ事で笑い、考え、生きているという事の共感を得られる本。

「日本の詩歌23」八木重吉 2001 中央公論新社

星野富弘さんの現在の詩画に通じる詩として八木重吉の「素朴な琴」を紹介した。星野さんの詩画のわかりやすく、繊細な作風は、伝える相手への愛であるということの理解を深めたい。

「舟越保武 - まなざしの向こうに -」 (展覧会公式カタログ)2014 求龍堂

一生をプロの彫刻家として生き、愛情深く家族を養い、気高い精神性を感じさせる作品を全霊をかけて作った芸術家として取り上げた。生徒になじみのある、田沢湖のたつこ像、誰が見ても美しいと感じる聖クララ、修学旅行で資料のある長崎26聖人、実在のダミアン神父、それに続く病気の後で作られたゴルゴダと作品を紹介した。一連の作品を見た生徒の一人一人の思いを大切にしたい。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 星野富弘ブックトーク.xlsx

キーワード1 星野富弘 キーワード2 なかにしあかね キーワード3 相澤直人 授業計画・指導案等 事業完了報告書 指導案 居城.docx 児童・生徒の作品 http:// 授業者 居城勝彦 授業者コメント 芸術科の選択科目としての音楽なので、演奏表現の技術向上を目指すだけでなく、芸術文化についての理解を深めることが重要であると考えている。本実践では作品の作り手(作詞者・作曲者)の生い立ちや作品創作に対する思いを知ることで楽曲の理解を深めることを意識した。音楽の授業では作曲者の生い立ちや他の作品を取りあげて作風に触れることは多いが、作詞者について理解を深めることは少ない。星野富弘さんは作品も多く、他教科・領域で教材として取りあげられることもあるので、司書さんとの連携でブックトークにより理解を深めることをねらった。また、他の芸術家で障がいを抱えながら作品創作を続けた人物についても紹介をしてほしいことをお願いした。

ブックトーク後は、生徒の作品理解も深まり、それを歌唱表現にいかそうとする生徒が多かった。それは、演奏からも学習感想からも読み取ることができた。

学校図書館との連携は、複数回行うことも大切だと感じている。その中で、いわゆる音楽事典以外にも楽曲理解に役立つ書籍があることや楽曲理解を深める書籍を探す際のアドバイスをしてくれる司書さんがいることを経験として知り、これらを自然と活用できる生徒になってほしいと願っている。

司書・司書教諭コメント 生徒たちの合唱がブックトーク後に確実に深まったのを直に聞けたのは、司書としてうれしく、同時に身の引き締まる授業となりました。

今回は居城先生からいただいた、生徒達の授業感想を代わりに掲載したいと思います。

ブックトーク後、生徒たちは次のような学習感想を書いている。

・合唱曲は、作詞者の想像もつかないストーリーがあったので、その困難さを乗り越えるようなストーリーを歌い込めるようにしたい。

・今日は星野富弘さんについて司書の方にお話してもらいました。いつもは作詞者のことを考えたことがなかったので新鮮でした。星野富弘さんについて全く知らなかったのですが、星野さんの経歴を知ると、知らなかった自分に後悔しました。星野さんが口にペンをくわえて詩を書いている様子を想像すると「むらさきつゆくさ」をもっと歌詞を大事にして読みたいと思えました。歌詞の成り立ちを知るとより表現豊かに歌えることを知りました。

・今まで歌っていたのが失礼に思えるくらいに、歌詞やメロディーに対するイメージが変わり深まる授業だった。星野富弘さんに障がいが、しかも全身に渡るものがあったことを知る前と後では、歌詞の言葉一つ一つに込められた思いや意味により深く大切なメッセージがあったように感じた。また、メロディーを1つにしぼって歌詞との対応を考えるときには、“たえられないから”の場面を選んで、星野さんの過去を考えながら“たえられない”という所に入るクレッシェンドを意識して歌うことができた。このような経験は今までなかったので、心に残る授業になった。

・星野さんの話を聞いた後、歌詞が今までとは違ったものに見えた。ただ、なぜ作曲者があのようなメロディーをつけたのか理解するのは難しい。

・星野富弘さんの話は小学校5年生のときに初めて知って、星野富弘美術館にも行ったことがある。改めて星野さんの人生や歌詞を読んで、自分の持病や小さな怪我などは大したことないと思えるようになり、もっと頑張らないといけないと感じた。

・ブックトークで星野さんのことを知った。その上で歌詞の意味や表現の意味を考えながら歌った。ハミング→Ah→歌詞、という流れで歌うところは首から下が麻痺して動かなくなってしまい、辛いことがたくさんあって閉ざしてしまった心をだんだん開いていく様子を表しているのかなと思った。初めは不思議な歌詞だと思ったけれど、「二番目に言いたいこと」の意味がなんとなくだけれどわかった気がした。何を最も伝えたいのか考えながら歌詞をはっきり伝えるために息をたくさん吸って、はきはき歌うようにする。

・ブックトークで星野さんと同じように体が動かなくなってしまった人のことを知り、これからの歌詞の理解に役に立ちそうだと思った。

・作詞家の他の作品を見ることで、色々な視点から知ることができると思った。大きなけがをした星野さんだからこそ、詩に深い意味が感じられると思った。そのお話の後で合唱すると、声の響きが増したと思った。特に“二番目に言いたいことしか言えない”のpからクレッシェンド・デクレッシェンドの流れが前回よりもはっきりしていたと思った。

・星野富弘氏が高校のときに詩に感銘したというエピソードを聞いて、自分も高校生だがまだそのような出会いはないので凄いなと思った。作詞者について詳しく知るという授業は受けたことがなかったので、作詞者の生い立ちや考えを知ることによって、もっと歌に気持ちを入れられるようになったので楽しかった。

・星野富弘さんのお話は道徳などで知っていたのですが、首から下が動かないという状況の中で自分にできることを見つけ、それを極めているというのは本当にすごいと感じます。口を使って絵や文字を描くのは大変だし、その大変なことを生きていくので精一杯な中で続けている精神力は相当なもののはずです。強い意志を持って詩を作っているんだろうということがわかりました。だから、星野富弘さんが書いた歌詞に対する見方が少し変わりました。「二番目に言いたいこと」では、“人が恋しいのかもしれない”という歌詞がありますが、最初にこれを聴いたとき“それが言えるような気がして人が恋しい”というのは独特な表現だなと思ったのですが、人に頼らないと生きて行けない状況の中で、周りに迷惑をかけてしまっているという気持ちから、たくさんの遠慮をして過ごしてきたであろう星野さんならきっと人と本気でぶつかり合って、笑い合ってという関係が恋しかったのかなと考えました。だから、そこを丁寧に歌うようにしました。

情報提供校 東京学芸大学附属高等学校 事例作成日 2017年11月20日 事例作成者氏名 岡田和美

記入者:岡田

カウンタ

3863504 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0294 |

|---|---|

| 校種 | 高校 |

| 教科・領域等 | 音楽 |

| 単元 | 合唱 星野富弘「むらさきつゆくさ」 |

| 対象学年 | 高1 |

| 活用・支援の種類 | ブックトーク |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 星野富弘さんの詩に感動した作曲家がその詩に付曲しているという点を踏まえて、生徒の曲への理解が深まるブックトークを行ってほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 合唱作品は作曲家は注目を集めるが、作詞家に話題が及ぶことが少ない。名前は挙げられても、その生い立ちや詩作への経緯に触れられることがなかなかない。 生徒の曲への理解が深まる出張授業としてブックトークを音楽室で行ってほしい。 また、音楽は芸術科の一科目なので、芸術家としての創作活動に困難さを抱えてもなお、表現活動を続けた音楽以外の芸術家を紹介してほしい。 |

| 提示資料 | |

| 「山の向こうの美術館」星野富弘 2005 偕成社 星野富弘さんのわんぱくで愉快な子ども時代、悩み多き高校時代を紹介したくて選書した。今の高校生と同じ事で笑い、考え、生きているという事の共感を得られる本。 |

| 「日本の詩歌23」八木重吉 2001 中央公論新社 星野富弘さんの現在の詩画に通じる詩として八木重吉の「素朴な琴」を紹介した。星野さんの詩画のわかりやすく、繊細な作風は、伝える相手への愛であるということの理解を深めたい。 |

| 「舟越保武 - まなざしの向こうに -」 (展覧会公式カタログ)2014 求龍堂 一生をプロの彫刻家として生き、愛情深く家族を養い、気高い精神性を感じさせる作品を全霊をかけて作った芸術家として取り上げた。生徒になじみのある、田沢湖のたつこ像、誰が見ても美しいと感じる聖クララ、修学旅行で資料のある長崎26聖人、実在のダミアン神父、それに続く病気の後で作られたゴルゴダと作品を紹介した。一連の作品を見た生徒の一人一人の思いを大切にしたい。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 星野富弘ブックトーク.xlsx |

| キーワード1 | 星野富弘 |

| キーワード2 | なかにしあかね |

| キーワード3 | 相澤直人 |

| 授業計画・指導案等 | 事業完了報告書 指導案 居城.docx |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 居城勝彦 |

| 授業者コメント | 芸術科の選択科目としての音楽なので、演奏表現の技術向上を目指すだけでなく、芸術文化についての理解を深めることが重要であると考えている。本実践では作品の作り手(作詞者・作曲者)の生い立ちや作品創作に対する思いを知ることで楽曲の理解を深めることを意識した。音楽の授業では作曲者の生い立ちや他の作品を取りあげて作風に触れることは多いが、作詞者について理解を深めることは少ない。星野富弘さんは作品も多く、他教科・領域で教材として取りあげられることもあるので、司書さんとの連携でブックトークにより理解を深めることをねらった。また、他の芸術家で障がいを抱えながら作品創作を続けた人物についても紹介をしてほしいことをお願いした。 ブックトーク後は、生徒の作品理解も深まり、それを歌唱表現にいかそうとする生徒が多かった。それは、演奏からも学習感想からも読み取ることができた。 学校図書館との連携は、複数回行うことも大切だと感じている。その中で、いわゆる音楽事典以外にも楽曲理解に役立つ書籍があることや楽曲理解を深める書籍を探す際のアドバイスをしてくれる司書さんがいることを経験として知り、これらを自然と活用できる生徒になってほしいと願っている。 |

| 司書・司書教諭コメント | 生徒たちの合唱がブックトーク後に確実に深まったのを直に聞けたのは、司書としてうれしく、同時に身の引き締まる授業となりました。 今回は居城先生からいただいた、生徒達の授業感想を代わりに掲載したいと思います。 ブックトーク後、生徒たちは次のような学習感想を書いている。 ・合唱曲は、作詞者の想像もつかないストーリーがあったので、その困難さを乗り越えるようなストーリーを歌い込めるようにしたい。 ・今日は星野富弘さんについて司書の方にお話してもらいました。いつもは作詞者のことを考えたことがなかったので新鮮でした。星野富弘さんについて全く知らなかったのですが、星野さんの経歴を知ると、知らなかった自分に後悔しました。星野さんが口にペンをくわえて詩を書いている様子を想像すると「むらさきつゆくさ」をもっと歌詞を大事にして読みたいと思えました。歌詞の成り立ちを知るとより表現豊かに歌えることを知りました。 ・今まで歌っていたのが失礼に思えるくらいに、歌詞やメロディーに対するイメージが変わり深まる授業だった。星野富弘さんに障がいが、しかも全身に渡るものがあったことを知る前と後では、歌詞の言葉一つ一つに込められた思いや意味により深く大切なメッセージがあったように感じた。また、メロディーを1つにしぼって歌詞との対応を考えるときには、“たえられないから”の場面を選んで、星野さんの過去を考えながら“たえられない”という所に入るクレッシェンドを意識して歌うことができた。このような経験は今までなかったので、心に残る授業になった。 ・星野さんの話を聞いた後、歌詞が今までとは違ったものに見えた。ただ、なぜ作曲者があのようなメロディーをつけたのか理解するのは難しい。 ・星野富弘さんの話は小学校5年生のときに初めて知って、星野富弘美術館にも行ったことがある。改めて星野さんの人生や歌詞を読んで、自分の持病や小さな怪我などは大したことないと思えるようになり、もっと頑張らないといけないと感じた。 ・ブックトークで星野さんのことを知った。その上で歌詞の意味や表現の意味を考えながら歌った。ハミング→Ah→歌詞、という流れで歌うところは首から下が麻痺して動かなくなってしまい、辛いことがたくさんあって閉ざしてしまった心をだんだん開いていく様子を表しているのかなと思った。初めは不思議な歌詞だと思ったけれど、「二番目に言いたいこと」の意味がなんとなくだけれどわかった気がした。何を最も伝えたいのか考えながら歌詞をはっきり伝えるために息をたくさん吸って、はきはき歌うようにする。 ・ブックトークで星野さんと同じように体が動かなくなってしまった人のことを知り、これからの歌詞の理解に役に立ちそうだと思った。 ・作詞家の他の作品を見ることで、色々な視点から知ることができると思った。大きなけがをした星野さんだからこそ、詩に深い意味が感じられると思った。そのお話の後で合唱すると、声の響きが増したと思った。特に“二番目に言いたいことしか言えない”のpからクレッシェンド・デクレッシェンドの流れが前回よりもはっきりしていたと思った。 ・星野富弘氏が高校のときに詩に感銘したというエピソードを聞いて、自分も高校生だがまだそのような出会いはないので凄いなと思った。作詞者について詳しく知るという授業は受けたことがなかったので、作詞者の生い立ちや考えを知ることによって、もっと歌に気持ちを入れられるようになったので楽しかった。 ・星野富弘さんのお話は道徳などで知っていたのですが、首から下が動かないという状況の中で自分にできることを見つけ、それを極めているというのは本当にすごいと感じます。口を使って絵や文字を描くのは大変だし、その大変なことを生きていくので精一杯な中で続けている精神力は相当なもののはずです。強い意志を持って詩を作っているんだろうということがわかりました。だから、星野富弘さんが書いた歌詞に対する見方が少し変わりました。「二番目に言いたいこと」では、“人が恋しいのかもしれない”という歌詞がありますが、最初にこれを聴いたとき“それが言えるような気がして人が恋しい”というのは独特な表現だなと思ったのですが、人に頼らないと生きて行けない状況の中で、周りに迷惑をかけてしまっているという気持ちから、たくさんの遠慮をして過ごしてきたであろう星野さんならきっと人と本気でぶつかり合って、笑い合ってという関係が恋しかったのかなと考えました。だから、そこを丁寧に歌うようにしました。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属高等学校 |

| 事例作成日 | 2017年11月20日 |

| 事例作成者氏名 | 岡田和美 |

記入者:岡田