お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0324 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 しらせたいな、見せたいな 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料相談、資料提供、読み取り支援 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 楽器について、書いて知らせる作文を書くために必要な図書資料を探してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 集めた資料のうち、小1でも理解できるものや、理解してもらうための手立ても一緒に考えてもらいたい。

提示資料

『はじめての楽器』

池辺晋一郎/監修 文研出版(2008年)

1ページに1種類の楽器が説明されていますが、情報量が比較的少ないのが特徴です。楽器の写真も大きく、楽器の部分の名称と役割の説明が書かれているものもあります。文字も大きいので1年生でも読みたいという意欲がもてます。説明の内容としては、やはり実際に楽器に触り音などを出す体験後であると理解しやすいと思います。

『山田和樹とオーケストラのとびらをひらく』

山田和樹 アリス館(2013年)

木管楽器、金管楽器、打楽器について説明がなされている。文章量は低学年としては多くはないのですが、「オーケストラの音色に厚みを加えます」(P15チューバ)など表現が難しい個所も見られます。

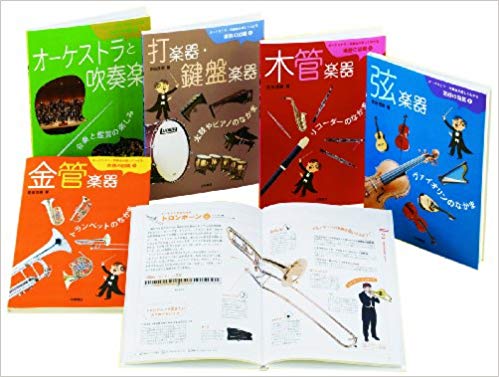

『オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑』

佐伯茂樹/著 小峰書店(2011年)

他の資料と比べると情報量が多く、ふり仮名も少ないです。内容がより専門的に解説されていて低学年には難易度が高いと思います。内容を理解しやすくするために身近にあるもので音が出る仕組みや高低差を出す仕組みを体験できるような例が載せてあります。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 楽器(小1国語2015).xlsx

キーワード1 楽器 キーワード2 作文 キーワード3 情報活用 授業計画・指導案等 しらせたいな見せたいな 小1国語.pdf 児童・生徒の作品 授業者 春日 弓子教諭 授業者コメント 日頃から交流がある6年生、そして緑野小学校の伝統的な活動でありみんなの憧れであるブラスバンドに目を向けさせ、ブラスバンドで使っている楽器について書くために学習をするという単元を設定しました。図書館とのタイアップということでは、図書館の時間を使って学校図書館司書と一緒に学習にはいる前に1学期、知識の本を楽しむためのダンゴムシのアニマシオンをしたり、2学期には知識の本を読んでびっくりを見付けて紹介しようという学習に取り組んだりしたことで、学習に取り組むための素地ができたのだと思いました。また、学校図書館には、図書資料を集めてもらい、単元に入った頃から本をブックトラックにおいて、学年スペースで目に触れるようにしてもらいました。(工夫については、司書コメントをご覧ください。アンダーラインが引けることが大変良かったです。)情報スキルの面では、作文マップや情報カードは普段の学習で使っていました。

<6年生との交流>

この学習では、1時間かけて6年生と交流し、楽器の音を聞かせてもらったりさわらせてもらったりして説明をうけ、しっかり観察ができたことで、図書資料は難しくても、読みたい、という気持ちがもてるものだと感じました。特に低学年では、体験と図書資料が合わさると学習効果が上がると感じました。読んだり書いたりすることが苦手な児童も、自分で情報を抜き出し情報カードに書き込んでいました。

この学習を通して、6年生になったらブラスバンドでやりたい楽器を決めた児童が多かったです。図書資料の準備は大変でしたが、やりがいのある実践でした。

(校内研講師は東京学芸大学附属小金井小学校の齋藤和貴先生で体験の重要性を指摘していただきました。) 司書・司書教諭コメント 担任と協働し図書館の時間ではそれまで次のような取り組みを行っていました。

1学期初めは、物語絵本に範囲を限定して読む指導を行い、7月に「ダンゴムシ」をテーマにアニマシオンを行い、知識の絵本の存在を意識づけ楽しめるようになっていました。2学期には「びっくりをみつけてしょうかいしよう」という学習でノンフィクションの読みかた指導が行われることによって、説明、解説的な文章に読み慣れる基盤がつくられたと思います。

今回の単元で、一番苦慮したのは、楽器についての1年生向きの分かりやすい図書資料がないということでした。小学校の図書館の資料や市内や担当の居住区の図書館資料にあたりました。全資料に目を通して使用する資料を選ぶのは大変でした。

よいと思った資料が児童数分あるわけではないので、使いたいページをICT支援員の方に拡大カラーコピーをお願いし、掲示しました。その際、児童用には1年生でもわかるように漢字全てに振り仮名をふって、白黒のコピーを用意し、読みたいところを自由に持っていって、アンダーラインを引けるようにしました。

(調べ学習の最初の段階として、本を探し、本のページをめくり、自分のさがしている情報が載っているか調べるところは、1年生には難しいと考えます。また、読んだことを記憶しておくことも難しいので、アンダーラインを引けるのはよかったです。) 担任が一番苦慮したことは、楽器についての1年生向きの分かりやすい図書資料がないということでした。しかし、担任自身も居住地の公共図書館で探すなどし、収集した全ての資料に目を通し、図書資料を決めるという準備があったからこそ子供たちが生き生きと学習に取り組めたと感じています。

明らかに高学年向きの資料を読んでいる児童に「書かれていること、分る?」と聞いた時、うなづきながら「シンバルの音をとめるときはね、こうやってむねにシンバルをつけるのね。そうするとシンバルのふるえがとまるから音がでなくなるの。」と説明してくれました。子どもたちは書かれている情報と体験を行き来しながら思考しているのだと感じました。低学年における調べる学習のポイントがそこにあるとつかみました。

情報提供校 東京都狛江市立緑野小学校 事例作成日 2018年9月30日(実践は2015年) 事例作成者氏名 春日弓子、田揚江里

記入者:松岡(主担)

カウンタ

3863409 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0324 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 しらせたいな、見せたいな 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料相談、資料提供、読み取り支援 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 楽器について、書いて知らせる作文を書くために必要な図書資料を探してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 集めた資料のうち、小1でも理解できるものや、理解してもらうための手立ても一緒に考えてもらいたい。

提示資料

『はじめての楽器』

池辺晋一郎/監修 文研出版(2008年)

1ページに1種類の楽器が説明されていますが、情報量が比較的少ないのが特徴です。楽器の写真も大きく、楽器の部分の名称と役割の説明が書かれているものもあります。文字も大きいので1年生でも読みたいという意欲がもてます。説明の内容としては、やはり実際に楽器に触り音などを出す体験後であると理解しやすいと思います。

『山田和樹とオーケストラのとびらをひらく』

山田和樹 アリス館(2013年)

木管楽器、金管楽器、打楽器について説明がなされている。文章量は低学年としては多くはないのですが、「オーケストラの音色に厚みを加えます」(P15チューバ)など表現が難しい個所も見られます。

『オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑』

佐伯茂樹/著 小峰書店(2011年)

他の資料と比べると情報量が多く、ふり仮名も少ないです。内容がより専門的に解説されていて低学年には難易度が高いと思います。内容を理解しやすくするために身近にあるもので音が出る仕組みや高低差を出す仕組みを体験できるような例が載せてあります。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 楽器(小1国語2015).xlsx

キーワード1 楽器 キーワード2 作文 キーワード3 情報活用 授業計画・指導案等 しらせたいな見せたいな 小1国語.pdf 児童・生徒の作品 授業者 春日 弓子教諭 授業者コメント 日頃から交流がある6年生、そして緑野小学校の伝統的な活動でありみんなの憧れであるブラスバンドに目を向けさせ、ブラスバンドで使っている楽器について書くために学習をするという単元を設定しました。図書館とのタイアップということでは、図書館の時間を使って学校図書館司書と一緒に学習にはいる前に1学期、知識の本を楽しむためのダンゴムシのアニマシオンをしたり、2学期には知識の本を読んでびっくりを見付けて紹介しようという学習に取り組んだりしたことで、学習に取り組むための素地ができたのだと思いました。また、学校図書館には、図書資料を集めてもらい、単元に入った頃から本をブックトラックにおいて、学年スペースで目に触れるようにしてもらいました。(工夫については、司書コメントをご覧ください。アンダーラインが引けることが大変良かったです。)情報スキルの面では、作文マップや情報カードは普段の学習で使っていました。

<6年生との交流>

この学習では、1時間かけて6年生と交流し、楽器の音を聞かせてもらったりさわらせてもらったりして説明をうけ、しっかり観察ができたことで、図書資料は難しくても、読みたい、という気持ちがもてるものだと感じました。特に低学年では、体験と図書資料が合わさると学習効果が上がると感じました。読んだり書いたりすることが苦手な児童も、自分で情報を抜き出し情報カードに書き込んでいました。

この学習を通して、6年生になったらブラスバンドでやりたい楽器を決めた児童が多かったです。図書資料の準備は大変でしたが、やりがいのある実践でした。

(校内研講師は東京学芸大学附属小金井小学校の齋藤和貴先生で体験の重要性を指摘していただきました。) 司書・司書教諭コメント 担任と協働し図書館の時間ではそれまで次のような取り組みを行っていました。

1学期初めは、物語絵本に範囲を限定して読む指導を行い、7月に「ダンゴムシ」をテーマにアニマシオンを行い、知識の絵本の存在を意識づけ楽しめるようになっていました。2学期には「びっくりをみつけてしょうかいしよう」という学習でノンフィクションの読みかた指導が行われることによって、説明、解説的な文章に読み慣れる基盤がつくられたと思います。

今回の単元で、一番苦慮したのは、楽器についての1年生向きの分かりやすい図書資料がないということでした。小学校の図書館の資料や市内や担当の居住区の図書館資料にあたりました。全資料に目を通して使用する資料を選ぶのは大変でした。

よいと思った資料が児童数分あるわけではないので、使いたいページをICT支援員の方に拡大カラーコピーをお願いし、掲示しました。その際、児童用には1年生でもわかるように漢字全てに振り仮名をふって、白黒のコピーを用意し、読みたいところを自由に持っていって、アンダーラインを引けるようにしました。

(調べ学習の最初の段階として、本を探し、本のページをめくり、自分のさがしている情報が載っているか調べるところは、1年生には難しいと考えます。また、読んだことを記憶しておくことも難しいので、アンダーラインを引けるのはよかったです。) 担任が一番苦慮したことは、楽器についての1年生向きの分かりやすい図書資料がないということでした。しかし、担任自身も居住地の公共図書館で探すなどし、収集した全ての資料に目を通し、図書資料を決めるという準備があったからこそ子供たちが生き生きと学習に取り組めたと感じています。

明らかに高学年向きの資料を読んでいる児童に「書かれていること、分る?」と聞いた時、うなづきながら「シンバルの音をとめるときはね、こうやってむねにシンバルをつけるのね。そうするとシンバルのふるえがとまるから音がでなくなるの。」と説明してくれました。子どもたちは書かれている情報と体験を行き来しながら思考しているのだと感じました。低学年における調べる学習のポイントがそこにあるとつかみました。

情報提供校 東京都狛江市立緑野小学校 事例作成日 2018年9月30日(実践は2015年) 事例作成者氏名 春日弓子、田揚江里

記入者:松岡(主担)

カウンタ

3863409 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0324 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | しらせたいな、見せたいな |

| 対象学年 | 低学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料相談、資料提供、読み取り支援 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 楽器について、書いて知らせる作文を書くために必要な図書資料を探してほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 集めた資料のうち、小1でも理解できるものや、理解してもらうための手立ても一緒に考えてもらいたい。 |

| 提示資料 | |

| 『はじめての楽器』 池辺晋一郎/監修 文研出版(2008年) 1ページに1種類の楽器が説明されていますが、情報量が比較的少ないのが特徴です。楽器の写真も大きく、楽器の部分の名称と役割の説明が書かれているものもあります。文字も大きいので1年生でも読みたいという意欲がもてます。説明の内容としては、やはり実際に楽器に触り音などを出す体験後であると理解しやすいと思います。 |

| 『山田和樹とオーケストラのとびらをひらく』 山田和樹 アリス館(2013年) 木管楽器、金管楽器、打楽器について説明がなされている。文章量は低学年としては多くはないのですが、「オーケストラの音色に厚みを加えます」(P15チューバ)など表現が難しい個所も見られます。 |

| 『オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑』 佐伯茂樹/著 小峰書店(2011年) 他の資料と比べると情報量が多く、ふり仮名も少ないです。内容がより専門的に解説されていて低学年には難易度が高いと思います。内容を理解しやすくするために身近にあるもので音が出る仕組みや高低差を出す仕組みを体験できるような例が載せてあります。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 楽器(小1国語2015).xlsx |

| キーワード1 | 楽器 |

| キーワード2 | 作文 |

| キーワード3 | 情報活用 |

| 授業計画・指導案等 | しらせたいな見せたいな 小1国語.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 春日 弓子教諭 |

| 授業者コメント | 日頃から交流がある6年生、そして緑野小学校の伝統的な活動でありみんなの憧れであるブラスバンドに目を向けさせ、ブラスバンドで使っている楽器について書くために学習をするという単元を設定しました。図書館とのタイアップということでは、図書館の時間を使って学校図書館司書と一緒に学習にはいる前に1学期、知識の本を楽しむためのダンゴムシのアニマシオンをしたり、2学期には知識の本を読んでびっくりを見付けて紹介しようという学習に取り組んだりしたことで、学習に取り組むための素地ができたのだと思いました。また、学校図書館には、図書資料を集めてもらい、単元に入った頃から本をブックトラックにおいて、学年スペースで目に触れるようにしてもらいました。(工夫については、司書コメントをご覧ください。アンダーラインが引けることが大変良かったです。)情報スキルの面では、作文マップや情報カードは普段の学習で使っていました。 <6年生との交流> この学習では、1時間かけて6年生と交流し、楽器の音を聞かせてもらったりさわらせてもらったりして説明をうけ、しっかり観察ができたことで、図書資料は難しくても、読みたい、という気持ちがもてるものだと感じました。特に低学年では、体験と図書資料が合わさると学習効果が上がると感じました。読んだり書いたりすることが苦手な児童も、自分で情報を抜き出し情報カードに書き込んでいました。 この学習を通して、6年生になったらブラスバンドでやりたい楽器を決めた児童が多かったです。図書資料の準備は大変でしたが、やりがいのある実践でした。 (校内研講師は東京学芸大学附属小金井小学校の齋藤和貴先生で体験の重要性を指摘していただきました。) |

| 司書・司書教諭コメント | 担任と協働し図書館の時間ではそれまで次のような取り組みを行っていました。 1学期初めは、物語絵本に範囲を限定して読む指導を行い、7月に「ダンゴムシ」をテーマにアニマシオンを行い、知識の絵本の存在を意識づけ楽しめるようになっていました。2学期には「びっくりをみつけてしょうかいしよう」という学習でノンフィクションの読みかた指導が行われることによって、説明、解説的な文章に読み慣れる基盤がつくられたと思います。 今回の単元で、一番苦慮したのは、楽器についての1年生向きの分かりやすい図書資料がないということでした。小学校の図書館の資料や市内や担当の居住区の図書館資料にあたりました。全資料に目を通して使用する資料を選ぶのは大変でした。 よいと思った資料が児童数分あるわけではないので、使いたいページをICT支援員の方に拡大カラーコピーをお願いし、掲示しました。その際、児童用には1年生でもわかるように漢字全てに振り仮名をふって、白黒のコピーを用意し、読みたいところを自由に持っていって、アンダーラインを引けるようにしました。 (調べ学習の最初の段階として、本を探し、本のページをめくり、自分のさがしている情報が載っているか調べるところは、1年生には難しいと考えます。また、読んだことを記憶しておくことも難しいので、アンダーラインを引けるのはよかったです。) 担任が一番苦慮したことは、楽器についての1年生向きの分かりやすい図書資料がないということでした。しかし、担任自身も居住地の公共図書館で探すなどし、収集した全ての資料に目を通し、図書資料を決めるという準備があったからこそ子供たちが生き生きと学習に取り組めたと感じています。 明らかに高学年向きの資料を読んでいる児童に「書かれていること、分る?」と聞いた時、うなづきながら「シンバルの音をとめるときはね、こうやってむねにシンバルをつけるのね。そうするとシンバルのふるえがとまるから音がでなくなるの。」と説明してくれました。子どもたちは書かれている情報と体験を行き来しながら思考しているのだと感じました。低学年における調べる学習のポイントがそこにあるとつかみました。 |

| 情報提供校 | 東京都狛江市立緑野小学校 |

| 事例作成日 | 2018年9月30日(実践は2015年) |

| 事例作成者氏名 | 春日弓子、田揚江里 |

記入者:松岡(主担)