お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0025 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 おに図鑑をつくろう!(2年生) 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 ブックトーク 利用指導 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) おに図鑑を子どもたちにつくらせたい。様々な鬼の本を集め、紹介し、貸してほしい。(小2) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 まずは、鬼のでてくるお話をたくさん読ませたい、古典から創作、行事の鬼など、低学年なりに視点をかえて、ブックトークもしてほしいということであった。子どもたちに選んでもらった後、司書からさらに子どもたちの選びそこなった本も追加して、ブックトラックごと、学級貸出にすることにした。

提示資料 ブックトーク「おにさんこちら 手のなるほうへ」から3題紹介。

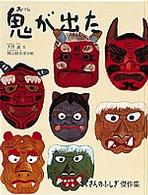

『鬼が出た』(たくさんのふしぎ傑作集)大西 広【文】 梶山 俊夫【ほか絵】福音館書店 1989年

鬼といえば、真っ先にあげられる本。古今東西、鬼ごっこから、百鬼夜行、地獄の鬼や風神雷神まで、ありとあらゆる鬼を紹介しながら、人々が「鬼」にこめた悪から神までの恐れや思いについて語る。幼い子どもから大人まで、楽しめる民俗学入門の絵本。

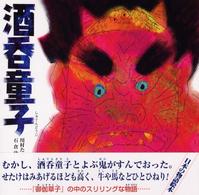

『酒呑童子』(日本の物語絵本3〉川村 たかし【文】 石倉 欣二【絵】 西本 鶏介【監修】ポプラ社 2003年

大江山の鬼といえば御伽草子にも出てくる有名なお話で、子ども向けならこの絵本。古典・伝統文化へのいざないとして、2年生には少々難しかったかもしれないが、鬼退治の「桃太郎」に触れた後、源頼光、渡辺綱という強い武士たちがお姫様を救うお話しとして紹介。能の本から大江山の鬼の面もちらりとみてもらいました。

能と一緒に演じられる狂言には『かみなり』(内田麟太郎 ポプラ社)というおはなしもあります。表紙の絵は、なんだか鬼みたいなんだけど・・・。

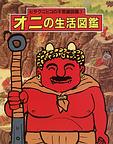

『オニの生活図鑑』(ヒサクニヒコの不思議図鑑1)ヒサクニヒコ【文・絵】 国土社 1991年

山オニ族のくらし、海オニ族のくらしと、住むところによって、それぞれくらしているオニたちのたべもの、着るもの、持ちもの、住まいなどを紹介する。子どもたちは、図鑑をつくるにあたって、どういうグループわけにしようか悩んだ時に、住むところで分けようという示唆をくれた本。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http://katsuji.yomiuri.co.jp/event/other/post.htm ブックリスト

キーワード1 オニ おに 鬼 キーワード2 読書 キーワード3 図鑑 授業計画・指導案等 Taro-図書館フォーラム特別公開授業20090919.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 大塚健太郎 中山美由紀 授業者コメント 学校図書館を活用したよさは次の通りです。

まず、本単元の要として、司書にお願いした導入のブックトークも含めて、図書館にある鬼が登場する本を1人2冊は行き渡るように案内してもらいました。担任1人の力では限界があるところを、さっと集めていただける学校図書館のフットワークに支えられていることが挙げられます。子どもたちは紹介された本だけでなく、図書館にまだまだたくさんの鬼が眠っていることに興味をもち(子どもたちは「鬼退治」と呼んでいましたが)、自然とどんどん読み集めてくるようになりました。集まった鬼を分類整理したい気持ちになるには時間がかかりませんでした。

次に要となるのは図鑑でした。2人で1冊の図鑑を手元に置き、索引から引くことや目次の機能を活用して目的のページに行き着く方法を、実際に操作しながら学習しました。このことで、ひとりひとりが自分の責任で図鑑を操作する活動を一斉に行い、体験的に目次と索引の機能の違いを認識することができました。こうした活動ができるのも、図鑑が学校図書館に豊富にあるからです。これまでにも、子どもたちは生活科や国語の説明文でも、図鑑に触れる機会はたびたびありました。

そして、実際に子どもたちが鬼図鑑の1ページとなって活動する時間では、子どもたちがディスカッションをしていて、どのようなカテゴリーで目次を作ったらいいのかの判断に迷ったとき、司書のアドバイスに素直に耳を傾ける姿も見ることができました。この単元はもとより、1年生の時から継続して関わってきている司書=「本のプロ」だという意識が子どもたちの根底に流れているからでしょう。

司書・司書教諭コメント ブックトークは クラスで一番強い子だあれ?から、鬼ごっこの話題で始めました。ここに紹介した、民俗学、古典、創作の他、写真集や年中行事の本から「なまはげ」や「節分」も紹介しました。2年生があれこれ鬼の本を読んでいる間の「図書の時間」には、その後に控えている日本の昔話の学習につながるよう「こぶとり」や「だいくとおにろく」も読んであげました。

図鑑からも鬼を探そう!と、昆虫図鑑や水の生きもの図鑑から「オニヤンマ」や「オニヒトデ」など名前にオニがつくもの、姿かたちが赤くて、とげとげしているものなどを探して、発表しあいました。ついでに目次と索引の働きも勉強してもらって、子どもたち自身の「おに図鑑」づくりへいざないます。

図工の立川泰史先生にも見ていただいて、大きな画用紙いっぱいに、気に入った鬼を描き、しっかり名前をつけました。1人が大きな1ページ。それまでも、盛り上がっていたのが、さらにテンションアップ。絵を持って名前順に並んで、「はい、さくいん!」カシャ!写真に撮りました。目次はどんな仲間分けがいいかなぁと みんなで知恵をしぼりました。

ヒサクニヒコ『オニの生活図鑑』(国土社)も参考に。

大塚教諭の授業アイディアにさらに司書の注文も入れてもらって、かなり欲張りな授業となりました。しかし、子どもたちはこちらの予想以上に、追求し楽しんでくれたようです。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009.09.19 (公開授業日) 事例アップ:2010.01.11 事例作成者氏名

記入者:中山

カウンタ

3863398 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0025 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 おに図鑑をつくろう!(2年生) 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 ブックトーク 利用指導 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) おに図鑑を子どもたちにつくらせたい。様々な鬼の本を集め、紹介し、貸してほしい。(小2) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 まずは、鬼のでてくるお話をたくさん読ませたい、古典から創作、行事の鬼など、低学年なりに視点をかえて、ブックトークもしてほしいということであった。子どもたちに選んでもらった後、司書からさらに子どもたちの選びそこなった本も追加して、ブックトラックごと、学級貸出にすることにした。

提示資料 ブックトーク「おにさんこちら 手のなるほうへ」から3題紹介。

『鬼が出た』(たくさんのふしぎ傑作集)大西 広【文】 梶山 俊夫【ほか絵】福音館書店 1989年

鬼といえば、真っ先にあげられる本。古今東西、鬼ごっこから、百鬼夜行、地獄の鬼や風神雷神まで、ありとあらゆる鬼を紹介しながら、人々が「鬼」にこめた悪から神までの恐れや思いについて語る。幼い子どもから大人まで、楽しめる民俗学入門の絵本。

『酒呑童子』(日本の物語絵本3〉川村 たかし【文】 石倉 欣二【絵】 西本 鶏介【監修】ポプラ社 2003年

大江山の鬼といえば御伽草子にも出てくる有名なお話で、子ども向けならこの絵本。古典・伝統文化へのいざないとして、2年生には少々難しかったかもしれないが、鬼退治の「桃太郎」に触れた後、源頼光、渡辺綱という強い武士たちがお姫様を救うお話しとして紹介。能の本から大江山の鬼の面もちらりとみてもらいました。

能と一緒に演じられる狂言には『かみなり』(内田麟太郎 ポプラ社)というおはなしもあります。表紙の絵は、なんだか鬼みたいなんだけど・・・。

『オニの生活図鑑』(ヒサクニヒコの不思議図鑑1)ヒサクニヒコ【文・絵】 国土社 1991年

山オニ族のくらし、海オニ族のくらしと、住むところによって、それぞれくらしているオニたちのたべもの、着るもの、持ちもの、住まいなどを紹介する。子どもたちは、図鑑をつくるにあたって、どういうグループわけにしようか悩んだ時に、住むところで分けようという示唆をくれた本。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http://katsuji.yomiuri.co.jp/event/other/post.htm ブックリスト

キーワード1 オニ おに 鬼 キーワード2 読書 キーワード3 図鑑 授業計画・指導案等 Taro-図書館フォーラム特別公開授業20090919.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 大塚健太郎 中山美由紀 授業者コメント 学校図書館を活用したよさは次の通りです。

まず、本単元の要として、司書にお願いした導入のブックトークも含めて、図書館にある鬼が登場する本を1人2冊は行き渡るように案内してもらいました。担任1人の力では限界があるところを、さっと集めていただける学校図書館のフットワークに支えられていることが挙げられます。子どもたちは紹介された本だけでなく、図書館にまだまだたくさんの鬼が眠っていることに興味をもち(子どもたちは「鬼退治」と呼んでいましたが)、自然とどんどん読み集めてくるようになりました。集まった鬼を分類整理したい気持ちになるには時間がかかりませんでした。

次に要となるのは図鑑でした。2人で1冊の図鑑を手元に置き、索引から引くことや目次の機能を活用して目的のページに行き着く方法を、実際に操作しながら学習しました。このことで、ひとりひとりが自分の責任で図鑑を操作する活動を一斉に行い、体験的に目次と索引の機能の違いを認識することができました。こうした活動ができるのも、図鑑が学校図書館に豊富にあるからです。これまでにも、子どもたちは生活科や国語の説明文でも、図鑑に触れる機会はたびたびありました。

そして、実際に子どもたちが鬼図鑑の1ページとなって活動する時間では、子どもたちがディスカッションをしていて、どのようなカテゴリーで目次を作ったらいいのかの判断に迷ったとき、司書のアドバイスに素直に耳を傾ける姿も見ることができました。この単元はもとより、1年生の時から継続して関わってきている司書=「本のプロ」だという意識が子どもたちの根底に流れているからでしょう。

司書・司書教諭コメント ブックトークは クラスで一番強い子だあれ?から、鬼ごっこの話題で始めました。ここに紹介した、民俗学、古典、創作の他、写真集や年中行事の本から「なまはげ」や「節分」も紹介しました。2年生があれこれ鬼の本を読んでいる間の「図書の時間」には、その後に控えている日本の昔話の学習につながるよう「こぶとり」や「だいくとおにろく」も読んであげました。

図鑑からも鬼を探そう!と、昆虫図鑑や水の生きもの図鑑から「オニヤンマ」や「オニヒトデ」など名前にオニがつくもの、姿かたちが赤くて、とげとげしているものなどを探して、発表しあいました。ついでに目次と索引の働きも勉強してもらって、子どもたち自身の「おに図鑑」づくりへいざないます。

図工の立川泰史先生にも見ていただいて、大きな画用紙いっぱいに、気に入った鬼を描き、しっかり名前をつけました。1人が大きな1ページ。それまでも、盛り上がっていたのが、さらにテンションアップ。絵を持って名前順に並んで、「はい、さくいん!」カシャ!写真に撮りました。目次はどんな仲間分けがいいかなぁと みんなで知恵をしぼりました。

ヒサクニヒコ『オニの生活図鑑』(国土社)も参考に。

大塚教諭の授業アイディアにさらに司書の注文も入れてもらって、かなり欲張りな授業となりました。しかし、子どもたちはこちらの予想以上に、追求し楽しんでくれたようです。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009.09.19 (公開授業日) 事例アップ:2010.01.11 事例作成者氏名

記入者:中山

カウンタ

3863398 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0025 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | おに図鑑をつくろう!(2年生) |

| 対象学年 | 低学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供 ブックトーク 利用指導 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | おに図鑑を子どもたちにつくらせたい。様々な鬼の本を集め、紹介し、貸してほしい。(小2) |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | まずは、鬼のでてくるお話をたくさん読ませたい、古典から創作、行事の鬼など、低学年なりに視点をかえて、ブックトークもしてほしいということであった。子どもたちに選んでもらった後、司書からさらに子どもたちの選びそこなった本も追加して、ブックトラックごと、学級貸出にすることにした。 |

| 提示資料 | ブックトーク「おにさんこちら 手のなるほうへ」から3題紹介。 |

| 『鬼が出た』(たくさんのふしぎ傑作集)大西 広【文】 梶山 俊夫【ほか絵】福音館書店 1989年 鬼といえば、真っ先にあげられる本。古今東西、鬼ごっこから、百鬼夜行、地獄の鬼や風神雷神まで、ありとあらゆる鬼を紹介しながら、人々が「鬼」にこめた悪から神までの恐れや思いについて語る。幼い子どもから大人まで、楽しめる民俗学入門の絵本。 |

| 『酒呑童子』(日本の物語絵本3〉川村 たかし【文】 石倉 欣二【絵】 西本 鶏介【監修】ポプラ社 2003年 大江山の鬼といえば御伽草子にも出てくる有名なお話で、子ども向けならこの絵本。古典・伝統文化へのいざないとして、2年生には少々難しかったかもしれないが、鬼退治の「桃太郎」に触れた後、源頼光、渡辺綱という強い武士たちがお姫様を救うお話しとして紹介。能の本から大江山の鬼の面もちらりとみてもらいました。 能と一緒に演じられる狂言には『かみなり』(内田麟太郎 ポプラ社)というおはなしもあります。表紙の絵は、なんだか鬼みたいなんだけど・・・。 |

| 『オニの生活図鑑』(ヒサクニヒコの不思議図鑑1)ヒサクニヒコ【文・絵】 国土社 1991年 山オニ族のくらし、海オニ族のくらしと、住むところによって、それぞれくらしているオニたちのたべもの、着るもの、持ちもの、住まいなどを紹介する。子どもたちは、図鑑をつくるにあたって、どういうグループわけにしようか悩んだ時に、住むところで分けようという示唆をくれた本。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http://katsuji.yomiuri.co.jp/event/other/post.htm |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | オニ おに 鬼 |

| キーワード2 | 読書 |

| キーワード3 | 図鑑 |

| 授業計画・指導案等 | Taro-図書館フォーラム特別公開授業20090919.pdf |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 大塚健太郎 中山美由紀 |

| 授業者コメント | 学校図書館を活用したよさは次の通りです。 まず、本単元の要として、司書にお願いした導入のブックトークも含めて、図書館にある鬼が登場する本を1人2冊は行き渡るように案内してもらいました。担任1人の力では限界があるところを、さっと集めていただける学校図書館のフットワークに支えられていることが挙げられます。子どもたちは紹介された本だけでなく、図書館にまだまだたくさんの鬼が眠っていることに興味をもち(子どもたちは「鬼退治」と呼んでいましたが)、自然とどんどん読み集めてくるようになりました。集まった鬼を分類整理したい気持ちになるには時間がかかりませんでした。 次に要となるのは図鑑でした。2人で1冊の図鑑を手元に置き、索引から引くことや目次の機能を活用して目的のページに行き着く方法を、実際に操作しながら学習しました。このことで、ひとりひとりが自分の責任で図鑑を操作する活動を一斉に行い、体験的に目次と索引の機能の違いを認識することができました。こうした活動ができるのも、図鑑が学校図書館に豊富にあるからです。これまでにも、子どもたちは生活科や国語の説明文でも、図鑑に触れる機会はたびたびありました。 そして、実際に子どもたちが鬼図鑑の1ページとなって活動する時間では、子どもたちがディスカッションをしていて、どのようなカテゴリーで目次を作ったらいいのかの判断に迷ったとき、司書のアドバイスに素直に耳を傾ける姿も見ることができました。この単元はもとより、1年生の時から継続して関わってきている司書=「本のプロ」だという意識が子どもたちの根底に流れているからでしょう。 |

| 司書・司書教諭コメント | ブックトークは クラスで一番強い子だあれ?から、鬼ごっこの話題で始めました。ここに紹介した、民俗学、古典、創作の他、写真集や年中行事の本から「なまはげ」や「節分」も紹介しました。2年生があれこれ鬼の本を読んでいる間の「図書の時間」には、その後に控えている日本の昔話の学習につながるよう「こぶとり」や「だいくとおにろく」も読んであげました。 図鑑からも鬼を探そう!と、昆虫図鑑や水の生きもの図鑑から「オニヤンマ」や「オニヒトデ」など名前にオニがつくもの、姿かたちが赤くて、とげとげしているものなどを探して、発表しあいました。ついでに目次と索引の働きも勉強してもらって、子どもたち自身の「おに図鑑」づくりへいざないます。 図工の立川泰史先生にも見ていただいて、大きな画用紙いっぱいに、気に入った鬼を描き、しっかり名前をつけました。1人が大きな1ページ。それまでも、盛り上がっていたのが、さらにテンションアップ。絵を持って名前順に並んで、「はい、さくいん!」カシャ!写真に撮りました。目次はどんな仲間分けがいいかなぁと みんなで知恵をしぼりました。 ヒサクニヒコ『オニの生活図鑑』(国土社)も参考に。 大塚教諭の授業アイディアにさらに司書の注文も入れてもらって、かなり欲張りな授業となりました。しかし、子どもたちはこちらの予想以上に、追求し楽しんでくれたようです。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |

| 事例作成日 | 2009.09.19 (公開授業日) 事例アップ:2010.01.11 |

| 事例作成者氏名 |

記入者:中山