お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0360 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 『盆土産』『字のない葉書』 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・ワークシート提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 写真集から昭和時代のイメージを持たせて作品鑑賞に入りたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項

提示資料 戦争に特化したしたものではなく、一般の人々の暮らし、村や町の風景、都市や農村の様子、子どもたちの様子がわかる写真集。

「写真ものがたり 昭和の暮らし 全10巻」農山漁村文化協会(2005)すべての巻が昭和の時代を語りかけてくる。

4 都市と町では出稼ぎ、列車その他、高度成長期の時代の様子が伝わってくる。

7 人生儀礼では盆、墓参りなど物語に直結する写真が含まれている。

「戦中・戦後の暮らしの記録 君とこれから生まれてくる君へ」暮らしの手帳社(2018)学童疎開、疎開先での暮らしを、体験者の一般市民の投稿原稿でつづられている。投稿者がかいたイラストもある。

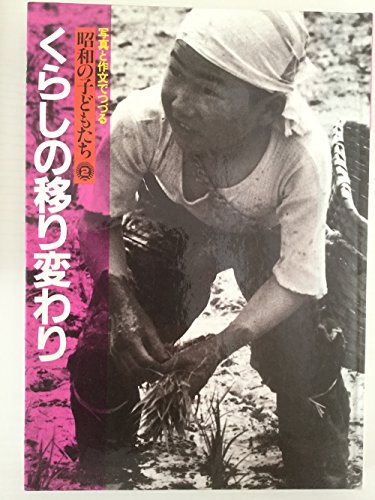

「写真と作文でつづる 昭和の子どもたち 1~3」依田好照、渡辺義雄 学研(1986)

(紹介文)絶版になっているが、子どもたちの生活の様子が生き生きと伝わってくる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 イメージづくり キーワード2 アクティブラーニング キーワード3 課題発見 授業計画・指導案等 図書資料を利用した昭和作品の鑑賞、指導略案.pdf 児童・生徒の作品 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=972#_1330 授業者 佐藤敏子 授業者コメント 写真の力は大きい。どの生徒も熱心に、丁寧にページをめくりながら写真に見入っていた。互いに発表し合うことで昭和の様々な1コマを知り、話し合いでイメージ共有しながら言葉を探し、充て、さらに学級全体で交流する中で、一人一人が昭和のイメージを増やしていく。前黒板には9枚のフリップに「昭和」を表す9通りのキャッチフレーズが並ぶ。どれも納得できる言葉だった。この授業の後の作品鑑賞にも、生徒たちはスムーズに入り込み、登場人物の心情理解のために行った「朗読劇『盆土産』ダイジェスト版」(作・筆者)を楽しみながら行っていたのも印象的だ。 司書・司書教諭コメント 今回は司書でも司書教諭でもない授業者が、前任校で学校司書だったときに知った資料を活用したものである。生徒たちが「昭和」の時代のイメージを自分なりにもつには、かなり有望な資料であると考えていた。写真集は、どんな生徒にも取り組みやすい。事前に考えていた、図書資料を通して、生徒に感じてほしいこと、伝えたいことを、生徒たちはしっかりくみ取っていたように思う。

写真集を40冊そろえるのに公共図書館から団体借受ができたことはありがたかったが、本の運搬には時間的、人的な制約がある上、また、本の管理のための目印を付ける作業など、図書館資料を活用授業は、資料に関する情報の取得を含め、準備に時間がかかる。今回は、授業者が司書・司書教諭役も兼ねたが、司書のように学校図書館に時間を割ける職員がいると、図書館資料を使った授業を、誰でも行いやすくなると思った。 情報提供校 川崎市立有馬中学校 事例作成日 事例作成2019年12月15日 /授業実践2019年10月24日 事例作成者氏名 国語科非常勤講師 佐藤敏子

記入者:村上

カウンタ

3863459 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0360 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 『盆土産』『字のない葉書』 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・ワークシート提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 写真集から昭和時代のイメージを持たせて作品鑑賞に入りたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項

提示資料 戦争に特化したしたものではなく、一般の人々の暮らし、村や町の風景、都市や農村の様子、子どもたちの様子がわかる写真集。

「写真ものがたり 昭和の暮らし 全10巻」農山漁村文化協会(2005)すべての巻が昭和の時代を語りかけてくる。

4 都市と町では出稼ぎ、列車その他、高度成長期の時代の様子が伝わってくる。

7 人生儀礼では盆、墓参りなど物語に直結する写真が含まれている。

「戦中・戦後の暮らしの記録 君とこれから生まれてくる君へ」暮らしの手帳社(2018)学童疎開、疎開先での暮らしを、体験者の一般市民の投稿原稿でつづられている。投稿者がかいたイラストもある。

「写真と作文でつづる 昭和の子どもたち 1~3」依田好照、渡辺義雄 学研(1986)

(紹介文)絶版になっているが、子どもたちの生活の様子が生き生きと伝わってくる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 イメージづくり キーワード2 アクティブラーニング キーワード3 課題発見 授業計画・指導案等 図書資料を利用した昭和作品の鑑賞、指導略案.pdf 児童・生徒の作品 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=972#_1330 授業者 佐藤敏子 授業者コメント 写真の力は大きい。どの生徒も熱心に、丁寧にページをめくりながら写真に見入っていた。互いに発表し合うことで昭和の様々な1コマを知り、話し合いでイメージ共有しながら言葉を探し、充て、さらに学級全体で交流する中で、一人一人が昭和のイメージを増やしていく。前黒板には9枚のフリップに「昭和」を表す9通りのキャッチフレーズが並ぶ。どれも納得できる言葉だった。この授業の後の作品鑑賞にも、生徒たちはスムーズに入り込み、登場人物の心情理解のために行った「朗読劇『盆土産』ダイジェスト版」(作・筆者)を楽しみながら行っていたのも印象的だ。 司書・司書教諭コメント 今回は司書でも司書教諭でもない授業者が、前任校で学校司書だったときに知った資料を活用したものである。生徒たちが「昭和」の時代のイメージを自分なりにもつには、かなり有望な資料であると考えていた。写真集は、どんな生徒にも取り組みやすい。事前に考えていた、図書資料を通して、生徒に感じてほしいこと、伝えたいことを、生徒たちはしっかりくみ取っていたように思う。

写真集を40冊そろえるのに公共図書館から団体借受ができたことはありがたかったが、本の運搬には時間的、人的な制約がある上、また、本の管理のための目印を付ける作業など、図書館資料を活用授業は、資料に関する情報の取得を含め、準備に時間がかかる。今回は、授業者が司書・司書教諭役も兼ねたが、司書のように学校図書館に時間を割ける職員がいると、図書館資料を使った授業を、誰でも行いやすくなると思った。 情報提供校 川崎市立有馬中学校 事例作成日 事例作成2019年12月15日 /授業実践2019年10月24日 事例作成者氏名 国語科非常勤講師 佐藤敏子

記入者:村上

カウンタ

3863459 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0360 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | 『盆土産』『字のない葉書』 |

| 対象学年 | 中2 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供・ワークシート提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 写真集から昭和時代のイメージを持たせて作品鑑賞に入りたい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | |

| 提示資料 | 戦争に特化したしたものではなく、一般の人々の暮らし、村や町の風景、都市や農村の様子、子どもたちの様子がわかる写真集。 |

| 「写真ものがたり 昭和の暮らし 全10巻」農山漁村文化協会(2005)すべての巻が昭和の時代を語りかけてくる。 4 都市と町では出稼ぎ、列車その他、高度成長期の時代の様子が伝わってくる。 7 人生儀礼では盆、墓参りなど物語に直結する写真が含まれている。 |

| 「戦中・戦後の暮らしの記録 君とこれから生まれてくる君へ」暮らしの手帳社(2018)学童疎開、疎開先での暮らしを、体験者の一般市民の投稿原稿でつづられている。投稿者がかいたイラストもある。 |

| 「写真と作文でつづる 昭和の子どもたち 1~3」依田好照、渡辺義雄 学研(1986) (紹介文)絶版になっているが、子どもたちの生活の様子が生き生きと伝わってくる。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | イメージづくり |

| キーワード2 | アクティブラーニング |

| キーワード3 | 課題発見 |

| 授業計画・指導案等 | 図書資料を利用した昭和作品の鑑賞、指導略案.pdf |

| 児童・生徒の作品 | http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=972#_1330 |

| 授業者 | 佐藤敏子 |

| 授業者コメント | 写真の力は大きい。どの生徒も熱心に、丁寧にページをめくりながら写真に見入っていた。互いに発表し合うことで昭和の様々な1コマを知り、話し合いでイメージ共有しながら言葉を探し、充て、さらに学級全体で交流する中で、一人一人が昭和のイメージを増やしていく。前黒板には9枚のフリップに「昭和」を表す9通りのキャッチフレーズが並ぶ。どれも納得できる言葉だった。この授業の後の作品鑑賞にも、生徒たちはスムーズに入り込み、登場人物の心情理解のために行った「朗読劇『盆土産』ダイジェスト版」(作・筆者)を楽しみながら行っていたのも印象的だ。 |

| 司書・司書教諭コメント | 今回は司書でも司書教諭でもない授業者が、前任校で学校司書だったときに知った資料を活用したものである。生徒たちが「昭和」の時代のイメージを自分なりにもつには、かなり有望な資料であると考えていた。写真集は、どんな生徒にも取り組みやすい。事前に考えていた、図書資料を通して、生徒に感じてほしいこと、伝えたいことを、生徒たちはしっかりくみ取っていたように思う。 写真集を40冊そろえるのに公共図書館から団体借受ができたことはありがたかったが、本の運搬には時間的、人的な制約がある上、また、本の管理のための目印を付ける作業など、図書館資料を活用授業は、資料に関する情報の取得を含め、準備に時間がかかる。今回は、授業者が司書・司書教諭役も兼ねたが、司書のように学校図書館に時間を割ける職員がいると、図書館資料を使った授業を、誰でも行いやすくなると思った。 |

| 情報提供校 | 川崎市立有馬中学校 |

| 事例作成日 | 事例作成2019年12月15日 /授業実践2019年10月24日 |

| 事例作成者氏名 | 国語科非常勤講師 佐藤敏子 |

記入者:村上