お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0366 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 『明日をさがす旅』から考える難民問題 対象学年 中1 活用・支援の種類 授業相談・資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 児童文学『明日をさがす旅』を使って、難民について学ぶ授業をしたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 1冊の文学作品を、生徒全員が読む時間はとれないので、部分的にでも読んで、同世代の主人公の気持ちに寄り添いながら、難民について学ぶことができないか。

提示資料

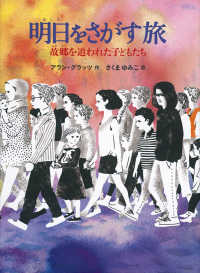

『明日をさがす旅』(アラン・グラッツ著 さくまゆみこ訳 福音館 2019)

ナチスドイツの迫害から逃れるユダヤの少年ヨーゼフ。カストロ政権下のキューバからアメリカに向かう少女イサベル。シリアのアレッポで自宅を爆破され、ヨーロッパをめざす少年マフムード。故郷を追われて旅立つ3人の物語が時代や時空を超えて、同時進行で語られる。授業では、マフムードの章を選び(それも全文ではなく)コピーしたものを生徒全員に手渡し、自習時間に読んでもらい、1.読んで思ったこと、考えたこと 2.マフムードのように故郷を追われた人々に、日本で生活し、学んでいる中学生であるあなたにできそうなことは…?という問いに対し自分の考えを書いておくことを宿題とした。当日の授業では、まず最初に4人ずつの班で話し合い、それぞれの考えを共有した。

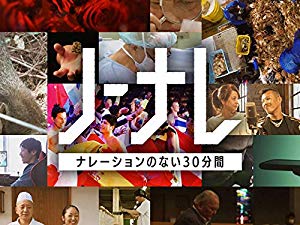

映像 ノーナレ ラーマのつぶやき(放送2018年4月14日 午後11時00分)

次に、この映像のなかから10分ほどを選んで全員で視聴した。主人公は埼玉県にすむ16歳シリア出身の少女、ラーマさん。中学生の時に家は爆弾で破壊され、日本に逃れてきましたが、日本の中学校に入学し、懸命に日本語を覚える。初めは緊張のあまり意識を失うほどだったラーマさんも、しだいに言葉を覚え友達ともコミュニケーションがとれるようになっていく。一方でシリアではシェフとして働いていたお父さんは日本では職につくことができない。異なる社会で懸命に生きるラーマさんの言葉は中学生の胸に届いたように思う。そして「いちばん恐ろしいのは人間です。」という言葉も。

映像を見て、気がついたことや感想をメモし、それを何人かの生徒に発表してもらい、最後にもう一度、故郷を追われ難民となった人びとに私たちができることを考えてもらった。

参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www.nhk.or.jp/docudocu/program/92257/2257016/index.html ブックリスト 文学から始まる歴史授業.pdf

キーワード1 文学作品 キーワード2 映像作品 キーワード3 難民問題 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 秋山寿彦 授業者コメント 21世紀に生まれた日本の中学生にとって、モノや情報に関するグローバル化については、日常生活の中で、ある程度、肌感覚でとらえることができる場面に遭遇するようになってきているが、難民や移民を可視的、実感を伴ってリアルにとらえることは、外国人との共生の重要性が提唱されるなか依然として大きな課題だと考えられる。

中学1年生と同じ世代であるシリアの少年・マハムード一家のヨーロッパへの命懸けの移動を描いた物語、「明日をさがす旅」(福音館書店)を社会科の授業に取り入れることで、難民を巡る問題を生徒に、「自分事」としてとらえて、「日本で暮らす自分にできることは何か」を考える学習に取り組んだ。同時に、シリア難民として埼玉県で学ぶ女子高校生の日常を描いたNHKEテレのドキュメンタリーを紹介するという「メディア・ミックス」型の学習を試みた。

多くの生徒から、「ロケット弾が突然、自分に襲いかかってくる戦争の恐ろしさに息を飲んだ。」「マハムード一家の「旅」は、たんなる物語、作り話ではなく、限りなく実際に起こったことに近かったのでは・・・」「ラーマさん一家が日本で暮らしていることを知って、マハムード一家の物語に現実味を感じた。」「自分の好きなことができない、言葉が通じない、仕事ができない、文化の違いを受け入れてもらえないということがどれ程、大変なことかと思った。」という感想が寄せられた。

また、「コンビニエンスストアやファストフードのレジなどで見かける外国の人達がどのような理由で日本にやってきて、日本をどう思っているのかが気になるようになってきた。」とか、「難民を支援するNGOのサイトにアクセスすることを試みた。」、「日本語で困っている外国の同級生と出会ったら、助けるだけではなくその国の言葉や料理を教えてもらいたい。」という希望を抱いたり、新聞各紙の投書欄に難民問題に対する自分の意見を発信する活動に取り組む生徒も見られるようになった。

グローバルな規模での人の移動と自分の生活、生き方について探究していくときに、良質な物語が中学生にとって大切な学びのきっかけとなることを実感した。

司書・司書教諭コメント 図書館には、たくさんの「物語」がある。中学校の社会科の授業では、様々な資料が使われるが、「物語」そのものを活用することはあまりないように思う。しかし、今回のように史実をもとに描かれたフィクションは、登場人物の内面に寄り添いながら読むことが可能となる。一方で同じテーマを、ドキュメンタリー映像としてみることで、より具体的で身近な出来事としてとらえることで、学びの深まりを感じた。1冊の本をまるごと読む時間をとることは難しいが、このように部分的に読むことは可能だと感じた。その後、全文を読んでくれた生徒も何人かいた。

ブックリストに添付したPDFファイルは、戦争や差別、難民問題をテーマにした翻訳文学を集めたもので、授業の最後に生徒全員に配布した(紹介文は、学校図書館問題研究会東京支部有志でつくったものを許可を得て使用)。本は図書館にコーナーを作って並べたところ、借りていく生徒が何人もいた。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 授業実施日 2019.11 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3800291 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0366 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 『明日をさがす旅』から考える難民問題 対象学年 中1 活用・支援の種類 授業相談・資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 児童文学『明日をさがす旅』を使って、難民について学ぶ授業をしたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 1冊の文学作品を、生徒全員が読む時間はとれないので、部分的にでも読んで、同世代の主人公の気持ちに寄り添いながら、難民について学ぶことができないか。

提示資料

『明日をさがす旅』(アラン・グラッツ著 さくまゆみこ訳 福音館 2019)

ナチスドイツの迫害から逃れるユダヤの少年ヨーゼフ。カストロ政権下のキューバからアメリカに向かう少女イサベル。シリアのアレッポで自宅を爆破され、ヨーロッパをめざす少年マフムード。故郷を追われて旅立つ3人の物語が時代や時空を超えて、同時進行で語られる。授業では、マフムードの章を選び(それも全文ではなく)コピーしたものを生徒全員に手渡し、自習時間に読んでもらい、1.読んで思ったこと、考えたこと 2.マフムードのように故郷を追われた人々に、日本で生活し、学んでいる中学生であるあなたにできそうなことは…?という問いに対し自分の考えを書いておくことを宿題とした。当日の授業では、まず最初に4人ずつの班で話し合い、それぞれの考えを共有した。

映像 ノーナレ ラーマのつぶやき(放送2018年4月14日 午後11時00分)

次に、この映像のなかから10分ほどを選んで全員で視聴した。主人公は埼玉県にすむ16歳シリア出身の少女、ラーマさん。中学生の時に家は爆弾で破壊され、日本に逃れてきましたが、日本の中学校に入学し、懸命に日本語を覚える。初めは緊張のあまり意識を失うほどだったラーマさんも、しだいに言葉を覚え友達ともコミュニケーションがとれるようになっていく。一方でシリアではシェフとして働いていたお父さんは日本では職につくことができない。異なる社会で懸命に生きるラーマさんの言葉は中学生の胸に届いたように思う。そして「いちばん恐ろしいのは人間です。」という言葉も。

映像を見て、気がついたことや感想をメモし、それを何人かの生徒に発表してもらい、最後にもう一度、故郷を追われ難民となった人びとに私たちができることを考えてもらった。

参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www.nhk.or.jp/docudocu/program/92257/2257016/index.html ブックリスト 文学から始まる歴史授業.pdf

キーワード1 文学作品 キーワード2 映像作品 キーワード3 難民問題 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 秋山寿彦 授業者コメント 21世紀に生まれた日本の中学生にとって、モノや情報に関するグローバル化については、日常生活の中で、ある程度、肌感覚でとらえることができる場面に遭遇するようになってきているが、難民や移民を可視的、実感を伴ってリアルにとらえることは、外国人との共生の重要性が提唱されるなか依然として大きな課題だと考えられる。

中学1年生と同じ世代であるシリアの少年・マハムード一家のヨーロッパへの命懸けの移動を描いた物語、「明日をさがす旅」(福音館書店)を社会科の授業に取り入れることで、難民を巡る問題を生徒に、「自分事」としてとらえて、「日本で暮らす自分にできることは何か」を考える学習に取り組んだ。同時に、シリア難民として埼玉県で学ぶ女子高校生の日常を描いたNHKEテレのドキュメンタリーを紹介するという「メディア・ミックス」型の学習を試みた。

多くの生徒から、「ロケット弾が突然、自分に襲いかかってくる戦争の恐ろしさに息を飲んだ。」「マハムード一家の「旅」は、たんなる物語、作り話ではなく、限りなく実際に起こったことに近かったのでは・・・」「ラーマさん一家が日本で暮らしていることを知って、マハムード一家の物語に現実味を感じた。」「自分の好きなことができない、言葉が通じない、仕事ができない、文化の違いを受け入れてもらえないということがどれ程、大変なことかと思った。」という感想が寄せられた。

また、「コンビニエンスストアやファストフードのレジなどで見かける外国の人達がどのような理由で日本にやってきて、日本をどう思っているのかが気になるようになってきた。」とか、「難民を支援するNGOのサイトにアクセスすることを試みた。」、「日本語で困っている外国の同級生と出会ったら、助けるだけではなくその国の言葉や料理を教えてもらいたい。」という希望を抱いたり、新聞各紙の投書欄に難民問題に対する自分の意見を発信する活動に取り組む生徒も見られるようになった。

グローバルな規模での人の移動と自分の生活、生き方について探究していくときに、良質な物語が中学生にとって大切な学びのきっかけとなることを実感した。

司書・司書教諭コメント 図書館には、たくさんの「物語」がある。中学校の社会科の授業では、様々な資料が使われるが、「物語」そのものを活用することはあまりないように思う。しかし、今回のように史実をもとに描かれたフィクションは、登場人物の内面に寄り添いながら読むことが可能となる。一方で同じテーマを、ドキュメンタリー映像としてみることで、より具体的で身近な出来事としてとらえることで、学びの深まりを感じた。1冊の本をまるごと読む時間をとることは難しいが、このように部分的に読むことは可能だと感じた。その後、全文を読んでくれた生徒も何人かいた。

ブックリストに添付したPDFファイルは、戦争や差別、難民問題をテーマにした翻訳文学を集めたもので、授業の最後に生徒全員に配布した(紹介文は、学校図書館問題研究会東京支部有志でつくったものを許可を得て使用)。本は図書館にコーナーを作って並べたところ、借りていく生徒が何人もいた。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 授業実施日 2019.11 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3800291 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0366 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 社会 |

| 単元 | 『明日をさがす旅』から考える難民問題 |

| 対象学年 | 中1 |

| 活用・支援の種類 | 授業相談・資料提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 児童文学『明日をさがす旅』を使って、難民について学ぶ授業をしたい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 1冊の文学作品を、生徒全員が読む時間はとれないので、部分的にでも読んで、同世代の主人公の気持ちに寄り添いながら、難民について学ぶことができないか。 |

| 提示資料 | |

| 『明日をさがす旅』(アラン・グラッツ著 さくまゆみこ訳 福音館 2019) ナチスドイツの迫害から逃れるユダヤの少年ヨーゼフ。カストロ政権下のキューバからアメリカに向かう少女イサベル。シリアのアレッポで自宅を爆破され、ヨーロッパをめざす少年マフムード。故郷を追われて旅立つ3人の物語が時代や時空を超えて、同時進行で語られる。授業では、マフムードの章を選び(それも全文ではなく)コピーしたものを生徒全員に手渡し、自習時間に読んでもらい、1.読んで思ったこと、考えたこと 2.マフムードのように故郷を追われた人々に、日本で生活し、学んでいる中学生であるあなたにできそうなことは…?という問いに対し自分の考えを書いておくことを宿題とした。当日の授業では、まず最初に4人ずつの班で話し合い、それぞれの考えを共有した。 |

| 映像 ノーナレ ラーマのつぶやき(放送2018年4月14日 午後11時00分) 次に、この映像のなかから10分ほどを選んで全員で視聴した。主人公は埼玉県にすむ16歳シリア出身の少女、ラーマさん。中学生の時に家は爆弾で破壊され、日本に逃れてきましたが、日本の中学校に入学し、懸命に日本語を覚える。初めは緊張のあまり意識を失うほどだったラーマさんも、しだいに言葉を覚え友達ともコミュニケーションがとれるようになっていく。一方でシリアではシェフとして働いていたお父さんは日本では職につくことができない。異なる社会で懸命に生きるラーマさんの言葉は中学生の胸に届いたように思う。そして「いちばん恐ろしいのは人間です。」という言葉も。 映像を見て、気がついたことや感想をメモし、それを何人かの生徒に発表してもらい、最後にもう一度、故郷を追われ難民となった人びとに私たちができることを考えてもらった。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | https://www.nhk.or.jp/docudocu/program/92257/2257016/index.html |

| ブックリスト | 文学から始まる歴史授業.pdf |

| キーワード1 | 文学作品 |

| キーワード2 | 映像作品 |

| キーワード3 | 難民問題 |

| 授業計画・指導案等 | |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 秋山寿彦 |

| 授業者コメント | 21世紀に生まれた日本の中学生にとって、モノや情報に関するグローバル化については、日常生活の中で、ある程度、肌感覚でとらえることができる場面に遭遇するようになってきているが、難民や移民を可視的、実感を伴ってリアルにとらえることは、外国人との共生の重要性が提唱されるなか依然として大きな課題だと考えられる。 中学1年生と同じ世代であるシリアの少年・マハムード一家のヨーロッパへの命懸けの移動を描いた物語、「明日をさがす旅」(福音館書店)を社会科の授業に取り入れることで、難民を巡る問題を生徒に、「自分事」としてとらえて、「日本で暮らす自分にできることは何か」を考える学習に取り組んだ。同時に、シリア難民として埼玉県で学ぶ女子高校生の日常を描いたNHKEテレのドキュメンタリーを紹介するという「メディア・ミックス」型の学習を試みた。 多くの生徒から、「ロケット弾が突然、自分に襲いかかってくる戦争の恐ろしさに息を飲んだ。」「マハムード一家の「旅」は、たんなる物語、作り話ではなく、限りなく実際に起こったことに近かったのでは・・・」「ラーマさん一家が日本で暮らしていることを知って、マハムード一家の物語に現実味を感じた。」「自分の好きなことができない、言葉が通じない、仕事ができない、文化の違いを受け入れてもらえないということがどれ程、大変なことかと思った。」という感想が寄せられた。 また、「コンビニエンスストアやファストフードのレジなどで見かける外国の人達がどのような理由で日本にやってきて、日本をどう思っているのかが気になるようになってきた。」とか、「難民を支援するNGOのサイトにアクセスすることを試みた。」、「日本語で困っている外国の同級生と出会ったら、助けるだけではなくその国の言葉や料理を教えてもらいたい。」という希望を抱いたり、新聞各紙の投書欄に難民問題に対する自分の意見を発信する活動に取り組む生徒も見られるようになった。 グローバルな規模での人の移動と自分の生活、生き方について探究していくときに、良質な物語が中学生にとって大切な学びのきっかけとなることを実感した。 |

| 司書・司書教諭コメント | 図書館には、たくさんの「物語」がある。中学校の社会科の授業では、様々な資料が使われるが、「物語」そのものを活用することはあまりないように思う。しかし、今回のように史実をもとに描かれたフィクションは、登場人物の内面に寄り添いながら読むことが可能となる。一方で同じテーマを、ドキュメンタリー映像としてみることで、より具体的で身近な出来事としてとらえることで、学びの深まりを感じた。1冊の本をまるごと読む時間をとることは難しいが、このように部分的に読むことは可能だと感じた。その後、全文を読んでくれた生徒も何人かいた。 ブックリストに添付したPDFファイルは、戦争や差別、難民問題をテーマにした翻訳文学を集めたもので、授業の最後に生徒全員に配布した(紹介文は、学校図書館問題研究会東京支部有志でつくったものを許可を得て使用)。本は図書館にコーナーを作って並べたところ、借りていく生徒が何人もいた。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |

| 事例作成日 | 授業実施日 2019.11 |

| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |

記入者:村上