お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0057 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 古典に探る季節の趣~和菓子を通して古典に親しむ~ 対象学年 高3 活用・支援の種類 資料提供・資料利用指導・ブックトーク・活動場所の提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 生徒に季語を調させたいので歳時記を用意してほしい。

和菓子に季節の名前をつけるために参考になる本を用意してほしい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 生徒は前時間に徒然草の一部「折節の移り変はるこそ」を読解。季語と思われる語を抜き出している。どの季節の季語かを歳時記で確認させたい。また、後の校次で和菓子を用いて季節にちなんだ名前をつける活動をするので歳時記ほか季節に関する本を用意してほしい。

提示資料 歳時記や季語、季節に関する本をできるだけたくさん用意した。歳時記はグループに1冊(セット)は配置したいということだったので以下の3冊以外にも県内他校から借り受けて提供した。

"俳句歳時記 夏 (第四版) 角川学芸出版 角川文庫 2007

文庫版でとても扱いやすい歳時記。新年・春・夏・秋・冬の5分冊になっているので数人で手分けして季語を調べるのにも向いている。"

新版・俳句歳時記 (第3版) 「新版・俳句歳時記」編纂委員会 桂信子 雄山閣 2009

すべての季節がコンパクトに1冊にまとまっている歳時記。

一口に歳時記といってもさまざまな形状のものがあること。編者や出版年代で収録語が違っていることなどを授業時に司書が説明した。

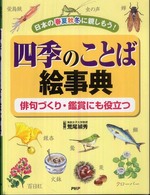

四季のことば絵事典―日本の春夏秋冬に親しもう!俳句づくり・鑑賞にも役立つ 荒尾 禎秀 PHP研究所 2009

身近な季語がイラスト入りで紹介されてる。

言葉を聞いただけではイメージが湧かない動物や植物も目で見ることでぐっと理解が深まる。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 古典に探る季節の趣…ブックリスト司書.pdf

キーワード1 季語 キーワード2 歳時記 キーワード3 和菓子 授業計画・指導案等 古典に探る.pdf 児童・生徒の作品 授業者 嘉登隆 授業者コメント 古典に親しむことによって人生を豊かにする態度を育てるために和菓子と季語を教材として取り上げ、日常生活に息づく古典の世界をより深く認識させることができた。また、ともすれば受け身になりがちな古典学習において、グループでの話し合いや発表といった言語活動を取り入れ、主体的に学習に取り組ませることができた。特にグループ学習の場面で学校図書館の物的・人的資源を活用したことで、学びに深みと広がりが生まれた。今回の学びは和菓子職人、俳人の長谷川櫂氏、学校司書といった校内外の人的資源を活用して授業を組み立てたが、そのセンター的機能を担ったのが学校図書館だった。その中でも学校司書の方には学習材のレファランスや準備にとどまらず、チーム・ティーチングのサブリーダーとして授業づくりにも積極的に参画していただき、大きな成果をあげることができた。今後は、教室での学習にも学校司書による「出前授業」型の仕掛け(例 ブックトラックなどの教具を使ったブックトークなど)を取り入れるなどして学校司書と連携・協働して読書指導の場面をできるだけ作っていきたい。さらに学校図書館で授業を行うための環境整備(例 マグネット対応型のホワイトボードなど)にも取り組みたい。

司書・司書教諭コメント 当初は「歳時記で季語を調べる」部分だけを図書館で行い「和菓子を味わって名前をつける」部分は教室で行う予定だった。しかし司書としては単純に歳時記”だけ”を提供するのではなく図書館の多様な資料に触れてほしい。そこで司書から提案して和菓子の名づけ部分も図書館内で行うことになった。授業に必要な内容であれば「和菓子を味わう=図書館で飲食する」ことも決してタブーではないと思う。実際、生徒にとっても和菓子の味にプラスして図書館で飲食する(しかも授業中に!)というスリリングな体験が印象に残った授業だったのではないだろうか。また和菓子にあしらわれていた魚や鳥を調べるために魚類図鑑や鳥類図鑑を利用するなど、想定外の資料にも触れてもらうことができた。古典や歴史はイメージが湧かないと退屈な勉強になってしまう。歳時記のほかにも季節をイメージする写真集や図鑑などを提供することで「古典を楽しい教科にする手助けができたかな?」と思っている。

情報提供校 神奈川県立相模原高校 事例作成日 2011年2月 事例作成者氏名 土門郁子

記入者:村上

カウンタ

3863421 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0057 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 古典に探る季節の趣~和菓子を通して古典に親しむ~ 対象学年 高3 活用・支援の種類 資料提供・資料利用指導・ブックトーク・活動場所の提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 生徒に季語を調させたいので歳時記を用意してほしい。

和菓子に季節の名前をつけるために参考になる本を用意してほしい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 生徒は前時間に徒然草の一部「折節の移り変はるこそ」を読解。季語と思われる語を抜き出している。どの季節の季語かを歳時記で確認させたい。また、後の校次で和菓子を用いて季節にちなんだ名前をつける活動をするので歳時記ほか季節に関する本を用意してほしい。

提示資料 歳時記や季語、季節に関する本をできるだけたくさん用意した。歳時記はグループに1冊(セット)は配置したいということだったので以下の3冊以外にも県内他校から借り受けて提供した。

"俳句歳時記 夏 (第四版) 角川学芸出版 角川文庫 2007

文庫版でとても扱いやすい歳時記。新年・春・夏・秋・冬の5分冊になっているので数人で手分けして季語を調べるのにも向いている。"

新版・俳句歳時記 (第3版) 「新版・俳句歳時記」編纂委員会 桂信子 雄山閣 2009

すべての季節がコンパクトに1冊にまとまっている歳時記。

一口に歳時記といってもさまざまな形状のものがあること。編者や出版年代で収録語が違っていることなどを授業時に司書が説明した。

四季のことば絵事典―日本の春夏秋冬に親しもう!俳句づくり・鑑賞にも役立つ 荒尾 禎秀 PHP研究所 2009

身近な季語がイラスト入りで紹介されてる。

言葉を聞いただけではイメージが湧かない動物や植物も目で見ることでぐっと理解が深まる。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 古典に探る季節の趣…ブックリスト司書.pdf

キーワード1 季語 キーワード2 歳時記 キーワード3 和菓子 授業計画・指導案等 古典に探る.pdf 児童・生徒の作品 授業者 嘉登隆 授業者コメント 古典に親しむことによって人生を豊かにする態度を育てるために和菓子と季語を教材として取り上げ、日常生活に息づく古典の世界をより深く認識させることができた。また、ともすれば受け身になりがちな古典学習において、グループでの話し合いや発表といった言語活動を取り入れ、主体的に学習に取り組ませることができた。特にグループ学習の場面で学校図書館の物的・人的資源を活用したことで、学びに深みと広がりが生まれた。今回の学びは和菓子職人、俳人の長谷川櫂氏、学校司書といった校内外の人的資源を活用して授業を組み立てたが、そのセンター的機能を担ったのが学校図書館だった。その中でも学校司書の方には学習材のレファランスや準備にとどまらず、チーム・ティーチングのサブリーダーとして授業づくりにも積極的に参画していただき、大きな成果をあげることができた。今後は、教室での学習にも学校司書による「出前授業」型の仕掛け(例 ブックトラックなどの教具を使ったブックトークなど)を取り入れるなどして学校司書と連携・協働して読書指導の場面をできるだけ作っていきたい。さらに学校図書館で授業を行うための環境整備(例 マグネット対応型のホワイトボードなど)にも取り組みたい。

司書・司書教諭コメント 当初は「歳時記で季語を調べる」部分だけを図書館で行い「和菓子を味わって名前をつける」部分は教室で行う予定だった。しかし司書としては単純に歳時記”だけ”を提供するのではなく図書館の多様な資料に触れてほしい。そこで司書から提案して和菓子の名づけ部分も図書館内で行うことになった。授業に必要な内容であれば「和菓子を味わう=図書館で飲食する」ことも決してタブーではないと思う。実際、生徒にとっても和菓子の味にプラスして図書館で飲食する(しかも授業中に!)というスリリングな体験が印象に残った授業だったのではないだろうか。また和菓子にあしらわれていた魚や鳥を調べるために魚類図鑑や鳥類図鑑を利用するなど、想定外の資料にも触れてもらうことができた。古典や歴史はイメージが湧かないと退屈な勉強になってしまう。歳時記のほかにも季節をイメージする写真集や図鑑などを提供することで「古典を楽しい教科にする手助けができたかな?」と思っている。

情報提供校 神奈川県立相模原高校 事例作成日 2011年2月 事例作成者氏名 土門郁子

記入者:村上

カウンタ

3863421 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0057 |

|---|---|

| 校種 | 高校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | 古典に探る季節の趣~和菓子を通して古典に親しむ~ |

| 対象学年 | 高3 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供・資料利用指導・ブックトーク・活動場所の提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 生徒に季語を調させたいので歳時記を用意してほしい。 和菓子に季節の名前をつけるために参考になる本を用意してほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 生徒は前時間に徒然草の一部「折節の移り変はるこそ」を読解。季語と思われる語を抜き出している。どの季節の季語かを歳時記で確認させたい。また、後の校次で和菓子を用いて季節にちなんだ名前をつける活動をするので歳時記ほか季節に関する本を用意してほしい。 |

| 提示資料 | 歳時記や季語、季節に関する本をできるだけたくさん用意した。歳時記はグループに1冊(セット)は配置したいということだったので以下の3冊以外にも県内他校から借り受けて提供した。 |

| "俳句歳時記 夏 (第四版) 角川学芸出版 角川文庫 2007 文庫版でとても扱いやすい歳時記。新年・春・夏・秋・冬の5分冊になっているので数人で手分けして季語を調べるのにも向いている。" |

| 新版・俳句歳時記 (第3版) 「新版・俳句歳時記」編纂委員会 桂信子 雄山閣 2009 すべての季節がコンパクトに1冊にまとまっている歳時記。 一口に歳時記といってもさまざまな形状のものがあること。編者や出版年代で収録語が違っていることなどを授業時に司書が説明した。 |

| 四季のことば絵事典―日本の春夏秋冬に親しもう!俳句づくり・鑑賞にも役立つ 荒尾 禎秀 PHP研究所 2009 身近な季語がイラスト入りで紹介されてる。 言葉を聞いただけではイメージが湧かない動物や植物も目で見ることでぐっと理解が深まる。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 古典に探る季節の趣…ブックリスト司書.pdf |

| キーワード1 | 季語 |

| キーワード2 | 歳時記 |

| キーワード3 | 和菓子 |

| 授業計画・指導案等 | 古典に探る.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 嘉登隆 |

| 授業者コメント | 古典に親しむことによって人生を豊かにする態度を育てるために和菓子と季語を教材として取り上げ、日常生活に息づく古典の世界をより深く認識させることができた。また、ともすれば受け身になりがちな古典学習において、グループでの話し合いや発表といった言語活動を取り入れ、主体的に学習に取り組ませることができた。特にグループ学習の場面で学校図書館の物的・人的資源を活用したことで、学びに深みと広がりが生まれた。今回の学びは和菓子職人、俳人の長谷川櫂氏、学校司書といった校内外の人的資源を活用して授業を組み立てたが、そのセンター的機能を担ったのが学校図書館だった。その中でも学校司書の方には学習材のレファランスや準備にとどまらず、チーム・ティーチングのサブリーダーとして授業づくりにも積極的に参画していただき、大きな成果をあげることができた。今後は、教室での学習にも学校司書による「出前授業」型の仕掛け(例 ブックトラックなどの教具を使ったブックトークなど)を取り入れるなどして学校司書と連携・協働して読書指導の場面をできるだけ作っていきたい。さらに学校図書館で授業を行うための環境整備(例 マグネット対応型のホワイトボードなど)にも取り組みたい。 |

| 司書・司書教諭コメント | 当初は「歳時記で季語を調べる」部分だけを図書館で行い「和菓子を味わって名前をつける」部分は教室で行う予定だった。しかし司書としては単純に歳時記”だけ”を提供するのではなく図書館の多様な資料に触れてほしい。そこで司書から提案して和菓子の名づけ部分も図書館内で行うことになった。授業に必要な内容であれば「和菓子を味わう=図書館で飲食する」ことも決してタブーではないと思う。実際、生徒にとっても和菓子の味にプラスして図書館で飲食する(しかも授業中に!)というスリリングな体験が印象に残った授業だったのではないだろうか。また和菓子にあしらわれていた魚や鳥を調べるために魚類図鑑や鳥類図鑑を利用するなど、想定外の資料にも触れてもらうことができた。古典や歴史はイメージが湧かないと退屈な勉強になってしまう。歳時記のほかにも季節をイメージする写真集や図鑑などを提供することで「古典を楽しい教科にする手助けができたかな?」と思っている。 |

| 情報提供校 | 神奈川県立相模原高校 |

| 事例作成日 | 2011年2月 |

| 事例作成者氏名 | 土門郁子 |

記入者:村上