お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0008 校種 中高一貫校 教科・領域等 総合 単元 国際理解(ボランティアについて) 対象学年 中2 活用・支援の種類 ボランティアのテーマで、司書の経験した国際ボランティア(タイ国境における、ビルマ難民キャンプでの図書館援助)について話す 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 国際ボランティアの経験を、生徒に話してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項

提示資料 司書の国際ボランティア経験の話のなかで紹介した本や、館内展示している本。

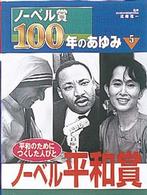

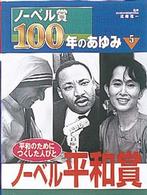

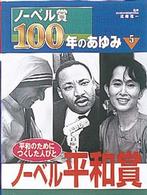

『ノーベル賞100年のあゆみ・5 ノーベル平和賞』戒崎俊一監修 ポプラ社 2004

ノーベル賞について書かれた全7巻シリーズのなかの5巻目。平和賞はアメリカのオバマ大統領が受賞したことで話題ともなったが、これまでどのような人が平和賞を受賞したのか、その歴史が受賞理由とともにまとめられている。賞全体を把握するうえでは小学校高学年から理解できる。今回は話しのなかでこの本の表紙を映像で紹介し、3名の人の名前を生徒に答えてもらいながら、アウンサンスーチーの話へと展開させていった。

希望の声-アラン・クレメンツとの対話-』アウンサンスーチー著 岩波書店 2008

より深くアウンサンスーチーを理解するうえでの良書。対話という形式をとっていることから、スーチー氏の言葉選び、人柄まで伝わってくる。すでに『自由』という著作があるが、それ以上に彼女がビルマ(ミャンマー)という国の情勢をどのように考え、どうあるべきととらえているのかがわかりやすく伝わってくる。ビルマ問題だけでなく、軍事政権にもひるまないで信念を貫く姿勢に一人の人間の生き方としても目をみはるものがある。

『図書館への道-ビルマ難民キャンプでの1095日-』渡辺有理子 鈴木出版 2006 司書自身が本校で勤務する以前に3年間教育NGOスタッフとして携わった、タイ国境にあるビルマ(ミャンマー)難民キャンプでの図書館援助についてまとめた内容。ビルマ問題については難しい資料が多いため、中高生からでも理解できるようにとまとめた。難民という状況にある人々がどのような生活をおくっているのか、そこに食料でも医療でもない援助、図書館ができたとき難民の人々にどのような反響がおきたのかをつづる。今回の授業では、終了後に社会科教諭から生徒に紹介された。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト ブックリスト大泉国際中高(国際理解).xls

キーワード1 国際理解 キーワード2 難民 キーワード3 図書館 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 渡辺有理子 授業者コメント 授業者が司書自身であったため省略。 司書・司書教諭コメント 司書が国際援助に携わっていたことを生徒はまったく知らかったため、予想外の話しにとても驚いたようだった。しかし、国際中等教育という学校柄、国際援助に関心を示す生徒が多く、授業が終わったあとも図書カウンターに「私にも協力できることはあるのではないか」とたずねてくる生徒たちがいた。授業前半は、少し時間をかけてビルマ(ミャンマー)情勢について説明した。アメリカやオーストラリアなどは、国としてビルマ(ミャンマー)の軍事政権を認めていないことから、ニュースなどでもミャンマーではなく、ビルマ(Burma)と言っている理由を説明。また授業後半では、図書館という援助が、困難な状況にある人々の文化を保存し、未来に継承することのできる施設である支援であることを映像とともに紹介。生徒には、医療や食料という援助以外にも、こうした援助もあるのだと知る機会となったと思う。授業最後には、生徒に自分と同じ難民キャンプの中学生にむけて手紙を書いてもらった。その手紙の内容は、再び司書が現地を再訪する際に持参し、日本の中学生の思いを難民キャンプの中学生に伝えることにしたい。 情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2009年10月17日 事例作成者氏名 渡辺有理子(司書)

記入者:管理者

カウンタ

3863371 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0008 校種 中高一貫校 教科・領域等 総合 単元 国際理解(ボランティアについて) 対象学年 中2 活用・支援の種類 ボランティアのテーマで、司書の経験した国際ボランティア(タイ国境における、ビルマ難民キャンプでの図書館援助)について話す 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 国際ボランティアの経験を、生徒に話してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項

提示資料 司書の国際ボランティア経験の話のなかで紹介した本や、館内展示している本。

『ノーベル賞100年のあゆみ・5 ノーベル平和賞』戒崎俊一監修 ポプラ社 2004

ノーベル賞について書かれた全7巻シリーズのなかの5巻目。平和賞はアメリカのオバマ大統領が受賞したことで話題ともなったが、これまでどのような人が平和賞を受賞したのか、その歴史が受賞理由とともにまとめられている。賞全体を把握するうえでは小学校高学年から理解できる。今回は話しのなかでこの本の表紙を映像で紹介し、3名の人の名前を生徒に答えてもらいながら、アウンサンスーチーの話へと展開させていった。

希望の声-アラン・クレメンツとの対話-』アウンサンスーチー著 岩波書店 2008

より深くアウンサンスーチーを理解するうえでの良書。対話という形式をとっていることから、スーチー氏の言葉選び、人柄まで伝わってくる。すでに『自由』という著作があるが、それ以上に彼女がビルマ(ミャンマー)という国の情勢をどのように考え、どうあるべきととらえているのかがわかりやすく伝わってくる。ビルマ問題だけでなく、軍事政権にもひるまないで信念を貫く姿勢に一人の人間の生き方としても目をみはるものがある。

『図書館への道-ビルマ難民キャンプでの1095日-』渡辺有理子 鈴木出版 2006 司書自身が本校で勤務する以前に3年間教育NGOスタッフとして携わった、タイ国境にあるビルマ(ミャンマー)難民キャンプでの図書館援助についてまとめた内容。ビルマ問題については難しい資料が多いため、中高生からでも理解できるようにとまとめた。難民という状況にある人々がどのような生活をおくっているのか、そこに食料でも医療でもない援助、図書館ができたとき難民の人々にどのような反響がおきたのかをつづる。今回の授業では、終了後に社会科教諭から生徒に紹介された。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト ブックリスト大泉国際中高(国際理解).xls

キーワード1 国際理解 キーワード2 難民 キーワード3 図書館 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 渡辺有理子 授業者コメント 授業者が司書自身であったため省略。 司書・司書教諭コメント 司書が国際援助に携わっていたことを生徒はまったく知らかったため、予想外の話しにとても驚いたようだった。しかし、国際中等教育という学校柄、国際援助に関心を示す生徒が多く、授業が終わったあとも図書カウンターに「私にも協力できることはあるのではないか」とたずねてくる生徒たちがいた。授業前半は、少し時間をかけてビルマ(ミャンマー)情勢について説明した。アメリカやオーストラリアなどは、国としてビルマ(ミャンマー)の軍事政権を認めていないことから、ニュースなどでもミャンマーではなく、ビルマ(Burma)と言っている理由を説明。また授業後半では、図書館という援助が、困難な状況にある人々の文化を保存し、未来に継承することのできる施設である支援であることを映像とともに紹介。生徒には、医療や食料という援助以外にも、こうした援助もあるのだと知る機会となったと思う。授業最後には、生徒に自分と同じ難民キャンプの中学生にむけて手紙を書いてもらった。その手紙の内容は、再び司書が現地を再訪する際に持参し、日本の中学生の思いを難民キャンプの中学生に伝えることにしたい。 情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2009年10月17日 事例作成者氏名 渡辺有理子(司書)

記入者:管理者

カウンタ

3863371 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0008 |

|---|---|

| 校種 | 中高一貫校 |

| 教科・領域等 | 総合 |

| 単元 | 国際理解(ボランティアについて) |

| 対象学年 | 中2 |

| 活用・支援の種類 | ボランティアのテーマで、司書の経験した国際ボランティア(タイ国境における、ビルマ難民キャンプでの図書館援助)について話す |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 国際ボランティアの経験を、生徒に話してほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | |

| 提示資料 | 司書の国際ボランティア経験の話のなかで紹介した本や、館内展示している本。 |

| 『ノーベル賞100年のあゆみ・5 ノーベル平和賞』戒崎俊一監修 ポプラ社 2004 ノーベル賞について書かれた全7巻シリーズのなかの5巻目。平和賞はアメリカのオバマ大統領が受賞したことで話題ともなったが、これまでどのような人が平和賞を受賞したのか、その歴史が受賞理由とともにまとめられている。賞全体を把握するうえでは小学校高学年から理解できる。今回は話しのなかでこの本の表紙を映像で紹介し、3名の人の名前を生徒に答えてもらいながら、アウンサンスーチーの話へと展開させていった。 |

| 希望の声-アラン・クレメンツとの対話-』アウンサンスーチー著 岩波書店 2008 より深くアウンサンスーチーを理解するうえでの良書。対話という形式をとっていることから、スーチー氏の言葉選び、人柄まで伝わってくる。すでに『自由』という著作があるが、それ以上に彼女がビルマ(ミャンマー)という国の情勢をどのように考え、どうあるべきととらえているのかがわかりやすく伝わってくる。ビルマ問題だけでなく、軍事政権にもひるまないで信念を貫く姿勢に一人の人間の生き方としても目をみはるものがある。 |

| 『図書館への道-ビルマ難民キャンプでの1095日-』渡辺有理子 鈴木出版 2006 司書自身が本校で勤務する以前に3年間教育NGOスタッフとして携わった、タイ国境にあるビルマ(ミャンマー)難民キャンプでの図書館援助についてまとめた内容。ビルマ問題については難しい資料が多いため、中高生からでも理解できるようにとまとめた。難民という状況にある人々がどのような生活をおくっているのか、そこに食料でも医療でもない援助、図書館ができたとき難民の人々にどのような反響がおきたのかをつづる。今回の授業では、終了後に社会科教諭から生徒に紹介された。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | ブックリスト大泉国際中高(国際理解).xls |

| キーワード1 | 国際理解 |

| キーワード2 | 難民 |

| キーワード3 | 図書館 |

| 授業計画・指導案等 | |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 渡辺有理子 |

| 授業者コメント | 授業者が司書自身であったため省略。 |

| 司書・司書教諭コメント | 司書が国際援助に携わっていたことを生徒はまったく知らかったため、予想外の話しにとても驚いたようだった。しかし、国際中等教育という学校柄、国際援助に関心を示す生徒が多く、授業が終わったあとも図書カウンターに「私にも協力できることはあるのではないか」とたずねてくる生徒たちがいた。授業前半は、少し時間をかけてビルマ(ミャンマー)情勢について説明した。アメリカやオーストラリアなどは、国としてビルマ(ミャンマー)の軍事政権を認めていないことから、ニュースなどでもミャンマーではなく、ビルマ(Burma)と言っている理由を説明。また授業後半では、図書館という援助が、困難な状況にある人々の文化を保存し、未来に継承することのできる施設である支援であることを映像とともに紹介。生徒には、医療や食料という援助以外にも、こうした援助もあるのだと知る機会となったと思う。授業最後には、生徒に自分と同じ難民キャンプの中学生にむけて手紙を書いてもらった。その手紙の内容は、再び司書が現地を再訪する際に持参し、日本の中学生の思いを難民キャンプの中学生に伝えることにしたい。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |

| 事例作成日 | 2009年10月17日 |

| 事例作成者氏名 | 渡辺有理子(司書) |

記入者:管理者