・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

創立1922年 全日制普通科24クラス 職員64名

2008年12月、現校舎・図書館建て替え移転。

2010年 4月、図書館の電算化完了、本格稼働。

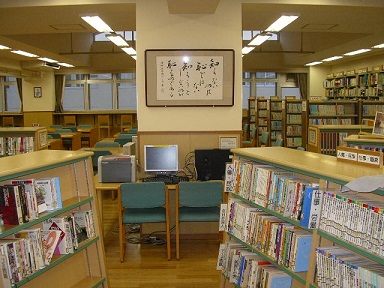

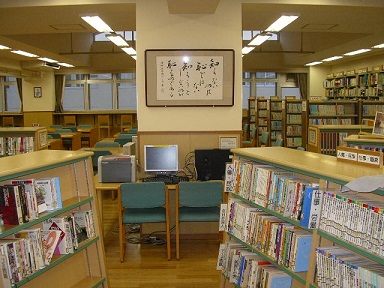

校舎2階、生徒昇降口の真上、L字型の264㎡

閲覧室48席、キャレルデスク10席、カウンター

席12席 合計70席

蔵書数 24,797冊(2013/3/25現在)

①本校は、尼崎北部の第1種住宅専用地域にあり敷地が狭く建築制限があった。

そのためワンフロアの天井高が低いので、閲覧室の屋根部分や照明の向き、司書室の仕切りをなくすなど、館内を広く見せるよう工夫している。

②図書館は北向きで東西は壁という悪条件下、東西は天井までの壁面書架にし、北側の窓にカウンター席を配置。中央柱回りはパソコンブースと掲示板を設置。床は全面フローリングで木の温もりを演出した。

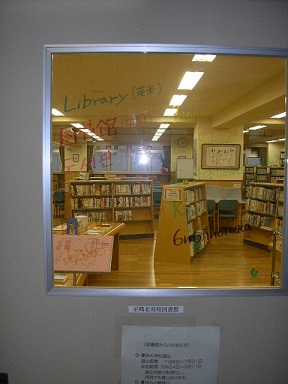

③入口扉には11の言語で図書館と表示がある。手前から奥に行くほど書架が高くなるよう配置。

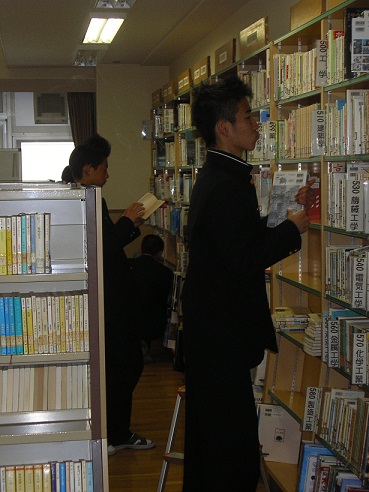

④ 1年「現代社会」での課題研究の本探しのようす。

また、4月当初には新着任者・新入生のオリエンテーションを、5月には教育実習生のオリエンテーションを実施している。

H24年度は、総合学習(環境)、家庭(保育)、英語表現、現代社会、保健、LHRの授業で図書館機能と資料の利用があった。

図書館から、新着案内「りーぶる」(月刊)を全校生徒・教職員へ、図書館案内・「レポートの書き方」は希望者へ配布している。

保護者の利用は登録制になっている。

⑤毎年秋の「北高祭」では図書委員会主催の古本市を開催。収益は福島の学校図書館支援に送金した。高校3年間の読書支援策として、卒業生の中から貸出の多い生徒を対象に「優秀多読賞」を贈っている。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

二宮さんの学校の図書館は新しく作られましたが、その時どんなことを二宮さんがなさったかを聞いてみました。

①図書館の理念と具体的な構想を明確にするということです。どのような図書館を作りたいのかを明確にした上で、与えられた条件の中で具体的な設計の構想を考えます。

②一度作ったものは後からは中々変更や改変しにくいことを頭に入れて、考えつく限りのアイデアと

設備の要求をしてみること。(実際には、建築費や構造上ムリな場合もある。)

③設計・施工の責任者と充分打ち合わせをし、ダメなものは納得のいく説明をしてもらう。

図書館の新築・改築にあたって一番考えたことは、図書館を知らない者に設計を任せないと

いうことでした。

下記のものはあたらしい図書館を作るときに二宮さんが作られたものです。これから、図書館を改装、新築するときに是非参考にされるといいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

兵庫県立尼崎北高等学校・新図書館構想(案)

【基本的なコンセプト】

① 教科学習の支援 (レファレンス機能の整備と蔵書の充実)

② 読み・考える高校生の育成 (読書環境の整備と資料提供の充実)

③ 生徒・職員・保護者・地域社会のあらゆる人の交流の場

【具体的な運営理念キイワード】

① Communication 学習と情報発信

② Creative 出会いと創造

③ Community あらゆる人が共有・共感する場

【図書館の運営方針に関して】

① 明るく入りやすい位置にあること。(生徒と教師の生活動線上にあること)

② 開放的で親しみやすい雰囲気にする。

③ 書庫スペースは設けず、テーマ群で蔵書構成する。

④ レファレンスブック、環境問題の蔵書の充実を図る。

⑤ 資料提供のために公共図書館との相互貸借を充実させる。

⑥ 部活動や教科学習の発表の場となれるよう工夫する。

⑦ 各種イベントや集会行事にも積極的に取り組む。

⑧ 図書館のなまえ、キャラクター、ポスターの募集を行い、生徒に図書館のイメージを膨らませる。

【設計にあたっての留意点】

① 蔵書の収容冊数は2万から2万5千冊とする。壁面高書架の上部を利用頻度の低い全集ものなどにあて、書庫代わりに使用する。

② 書架の寸法は、収納よりも展示を重視し平湯モデルを参考とする。

③ 生徒の収容数は閲覧スペースでは40人以上とし、授業に対応するため移動式ホワイトボード、プロジェクターハンガー、巻き上げスクリーン、テレビハンガー、インターネットブースなどを設ける。

④ 車椅子利用者を想定して、書架間のスペースを取るなど配慮する。

⑤ 床は木のフローリングとし、入り口付近は広いスペースを確保する。

⑥ 照明については、高書架部分などは下部の資料が見やすいように位置や向きについて配慮する。

⑦ 入口からは、内部が見渡せるようにし、入りやすく、明るく親しみやすい雰囲気を演出する。

文責 吉岡裕子