お知らせ

12月14日(土)「令和6年度文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 VOL.16」が無事開催されました。ご参加くださった皆様 ありがとうございます。尚、申し込まれた皆様に録画が視聴できるURLをお知らせしました。参加・視聴された方はアンケートにご協力ください。

また、今回申し込まれなかった方で、視聴を希望する方は、こちらからどうぞ。必要事項を記入して送信すると、視聴できるURLがその場で送られてきますので、ご注意ください。

学校図書館応援講座「八束澄子さんと、新刊と、これまでの作品全巻」の録画視聴を希望する方は、こちらからどうぞ。(視聴後、感想を共有しています。)

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント「公共図書館から学ぶ」の動画を見ることができます。)

「令和5年度文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館Vol.15」の視聴を希望する方は、 ココからお申し込みください。尚、報告会を視聴されましたら、アンケートにご協力ください。

なお、当日のQ&Aにいただきました質問の回答は、活かそう司書のまなびに掲載しました。

令和4年度文科省事業報告会「みんなで使おう!学校図書館 Vol14」→録画視聴申し込みフォーム

2020年11月5日に、「学校図書館の検索のイマ!Part2」に参加しました。現在録画配信→ こちら。

新着案内

「今月の学校図書館」は 大阪府豊中市立第十四中学校です。

「読書・情報リテラシー」は「中学1年生、現代短歌に出会う」です。

「授業と学校図書館」は、学校図書館・学校司書による授業支援を伝えるです。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0440 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 生きもののおせわをしよう(人は生きものの一生にえいきょうをあたえる) 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供,レファレンス 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 児童が、一人一つ生き物を選んで、実際にお世話をしてみたり、調べたりすることを通して、生き物の特徴や育てている際に起こる事象の原因、人がもつ責任について探究する。児童が選んだ生き物についての資料を用意してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 授業前に、児童に希望調査をした結果を共有してもらった。その後は、探究を進める中で「Padlet」に情報を集約しているとのことだったので、司書も見られるようにURLを教えてもらった。 ○UOI:この地球を共有するということ ○セントラルアイディア:人は生きものの一生にえいきょうをあたえる ○重要概念:特徴、変化、責任

提示資料 児童によって調べる対象が違うため、一概に「この3冊」と絞ることはできない。「なぜ、クワガタムシには大あごがあるのか」という問に対し、司書がPadletを通じて児童に紹介した3冊を例として挙げる。

筒井 学∥文・写真/小田 英智∥構成『クワガタムシ観察ブック』(偕成社、2009)ISBN:4-03-526650-1

クワガタムシの生態を、写真を多用し臨場感をもって伝える。観察に基づいた解説も丁寧で、飼育のしかたも載っている。

大あごについては、成虫の体のつくりについて解説している見開きの、p10に、「オスはたたかうための大きな大あごをもっています」と言及がある。

本郷 儀人『カブトムシvs.クワガタムシ強いのはどっちだ!―森のファイターたちは、どうやって生まれたのか(世の中への扉/生物)』(講談社、2015)ISBN:4-06-287012-2

カブトムシや、クワガタムシの闘争行動や繁殖行動を中心に研究する著者が、自身の研究成果を、児童にもわかる言葉でまとめて提示してくれている。

pp.24-26にかけて、カブトムシやクワガタムシに関して、角や大あごが存在する理由を「戦うための武器」と解説している。また、そのことが科学的に証明されたのが、1970年代末であること、証明した科学者の名前がウィリアム・エヴァハードであることも記載されている。

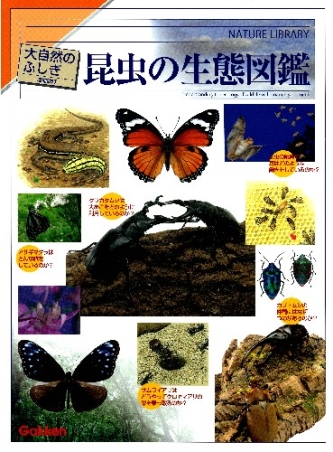

『昆虫の生態図鑑(大自然のふしぎ)増補改訂』(学研教育出版、2010)ISBN:4-05-203265-3

様々な昆虫の生態について、子どもたちが抱きそうな疑問に回答する、という形で解説した図鑑。基本的には、見開き1ページに一つの疑問と、その回答を載せる。写真や図版が豊富。

クワガタムシの大あごについては、pp.64-56「クワガタムシは大あごをどのように利用しているのか」に解説がある。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 生き物 キーワード2 飼育 キーワード3 生態 授業計画・指導案等 【2年F領域】プランナー.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 山下美香 授業者コメント 児童一人一人の問いに対応するため、Padletに児童の問いを集約しています。そこに司書がコメントをしてくれたことで、次にどのようなことを調べたらよいかが明確になりました。一人一人にどの資料が適切なのかをコメントしていただけたことが、児童の学習もスムーズに進みよかったです。 司書・司書教諭コメント 本データベース「学校図書館の日常」テーマ展示(2022/09/10)参照〈https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=josjmtd19-117#_117〉。最終的に、見出しとしては①「飼い方の本(いろいろ)」②「飼い方の本(虫)」③「あり」④「かまきり」⑤「ばった」⑥「ちょう」⑦「せみ」⑧「だんごむし」⑨「かたつむり/てんとうむし」⑩「かぶとむし/くわがたむし」⑪「さかな」⑫「はちゅうるい」⑬「ちゃぼ/うさぎ」の13種類を採用した。見出しを頼りに、目当ての本が見つけやすくなり、棚の前が密になることがなくなった。司書も対応がしやすくなり、資料に結びつけられる児童の数が増えた。Padletを利用した情報集約と、司書への共有は、大変ありがたかった(その場で対応できなかった児童に、後で調べた結果を書き込むこともできた)。見出しをつけた別置が完成した後は、利用のされ方や、児童の質問などから、適宜資料を加えたが、大きなレイアウト変更はしなかった。 情報提供校 東京学芸大学附属大泉小学校 事例作成日 2022年3月31日 事例作成者氏名 富澤佳恵子

記入者:富澤

カウンタ

2802599 : 2010年9月14日より

12月14日(土)「令和6年度文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 VOL.16」が無事開催されました。ご参加くださった皆様 ありがとうございます。尚、申し込まれた皆様に録画が視聴できるURLをお知らせしました。参加・視聴された方はアンケートにご協力ください。

また、今回申し込まれなかった方で、視聴を希望する方は、こちらからどうぞ。必要事項を記入して送信すると、視聴できるURLがその場で送られてきますので、ご注意ください。

学校図書館応援講座「八束澄子さんと、新刊と、これまでの作品全巻」の録画視聴を希望する方は、こちらからどうぞ。(視聴後、感想を共有しています。)

I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント「公共図書館から学ぶ」の動画を見ることができます。)

「令和5年度文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館Vol.15」の視聴を希望する方は、 ココからお申し込みください。尚、報告会を視聴されましたら、アンケートにご協力ください。

なお、当日のQ&Aにいただきました質問の回答は、活かそう司書のまなびに掲載しました。

令和4年度文科省事業報告会「みんなで使おう!学校図書館 Vol14」→録画視聴申し込みフォーム

2020年11月5日に、「学校図書館の検索のイマ!Part2」に参加しました。現在録画配信→ こちら。

「今月の学校図書館」は 大阪府豊中市立第十四中学校です。

「読書・情報リテラシー」は「中学1年生、現代短歌に出会う」です。

「授業と学校図書館」は、学校図書館・学校司書による授業支援を伝えるです。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0440 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 生きもののおせわをしよう(人は生きものの一生にえいきょうをあたえる) 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供,レファレンス 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 児童が、一人一つ生き物を選んで、実際にお世話をしてみたり、調べたりすることを通して、生き物の特徴や育てている際に起こる事象の原因、人がもつ責任について探究する。児童が選んだ生き物についての資料を用意してほしい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 授業前に、児童に希望調査をした結果を共有してもらった。その後は、探究を進める中で「Padlet」に情報を集約しているとのことだったので、司書も見られるようにURLを教えてもらった。 ○UOI:この地球を共有するということ ○セントラルアイディア:人は生きものの一生にえいきょうをあたえる ○重要概念:特徴、変化、責任

提示資料 児童によって調べる対象が違うため、一概に「この3冊」と絞ることはできない。「なぜ、クワガタムシには大あごがあるのか」という問に対し、司書がPadletを通じて児童に紹介した3冊を例として挙げる。

筒井 学∥文・写真/小田 英智∥構成『クワガタムシ観察ブック』(偕成社、2009)ISBN:4-03-526650-1

クワガタムシの生態を、写真を多用し臨場感をもって伝える。観察に基づいた解説も丁寧で、飼育のしかたも載っている。

大あごについては、成虫の体のつくりについて解説している見開きの、p10に、「オスはたたかうための大きな大あごをもっています」と言及がある。

本郷 儀人『カブトムシvs.クワガタムシ強いのはどっちだ!―森のファイターたちは、どうやって生まれたのか(世の中への扉/生物)』(講談社、2015)ISBN:4-06-287012-2

カブトムシや、クワガタムシの闘争行動や繁殖行動を中心に研究する著者が、自身の研究成果を、児童にもわかる言葉でまとめて提示してくれている。

pp.24-26にかけて、カブトムシやクワガタムシに関して、角や大あごが存在する理由を「戦うための武器」と解説している。また、そのことが科学的に証明されたのが、1970年代末であること、証明した科学者の名前がウィリアム・エヴァハードであることも記載されている。

『昆虫の生態図鑑(大自然のふしぎ)増補改訂』(学研教育出版、2010)ISBN:4-05-203265-3

様々な昆虫の生態について、子どもたちが抱きそうな疑問に回答する、という形で解説した図鑑。基本的には、見開き1ページに一つの疑問と、その回答を載せる。写真や図版が豊富。

クワガタムシの大あごについては、pp.64-56「クワガタムシは大あごをどのように利用しているのか」に解説がある。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 生き物 キーワード2 飼育 キーワード3 生態 授業計画・指導案等 【2年F領域】プランナー.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 山下美香 授業者コメント 児童一人一人の問いに対応するため、Padletに児童の問いを集約しています。そこに司書がコメントをしてくれたことで、次にどのようなことを調べたらよいかが明確になりました。一人一人にどの資料が適切なのかをコメントしていただけたことが、児童の学習もスムーズに進みよかったです。 司書・司書教諭コメント 本データベース「学校図書館の日常」テーマ展示(2022/09/10)参照〈https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=josjmtd19-117#_117〉。最終的に、見出しとしては①「飼い方の本(いろいろ)」②「飼い方の本(虫)」③「あり」④「かまきり」⑤「ばった」⑥「ちょう」⑦「せみ」⑧「だんごむし」⑨「かたつむり/てんとうむし」⑩「かぶとむし/くわがたむし」⑪「さかな」⑫「はちゅうるい」⑬「ちゃぼ/うさぎ」の13種類を採用した。見出しを頼りに、目当ての本が見つけやすくなり、棚の前が密になることがなくなった。司書も対応がしやすくなり、資料に結びつけられる児童の数が増えた。Padletを利用した情報集約と、司書への共有は、大変ありがたかった(その場で対応できなかった児童に、後で調べた結果を書き込むこともできた)。見出しをつけた別置が完成した後は、利用のされ方や、児童の質問などから、適宜資料を加えたが、大きなレイアウト変更はしなかった。 情報提供校 東京学芸大学附属大泉小学校 事例作成日 2022年3月31日 事例作成者氏名 富澤佳恵子

記入者:富澤

カウンタ

2802599 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0440 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | その他 |

| 単元 | 生きもののおせわをしよう(人は生きものの一生にえいきょうをあたえる) |

| 対象学年 | 低学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供,レファレンス |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 児童が、一人一つ生き物を選んで、実際にお世話をしてみたり、調べたりすることを通して、生き物の特徴や育てている際に起こる事象の原因、人がもつ責任について探究する。児童が選んだ生き物についての資料を用意してほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 授業前に、児童に希望調査をした結果を共有してもらった。その後は、探究を進める中で「Padlet」に情報を集約しているとのことだったので、司書も見られるようにURLを教えてもらった。 ○UOI:この地球を共有するということ ○セントラルアイディア:人は生きものの一生にえいきょうをあたえる ○重要概念:特徴、変化、責任 |

| 提示資料 | 児童によって調べる対象が違うため、一概に「この3冊」と絞ることはできない。「なぜ、クワガタムシには大あごがあるのか」という問に対し、司書がPadletを通じて児童に紹介した3冊を例として挙げる。 |

| 筒井 学∥文・写真/小田 英智∥構成『クワガタムシ観察ブック』(偕成社、2009)ISBN:4-03-526650-1 クワガタムシの生態を、写真を多用し臨場感をもって伝える。観察に基づいた解説も丁寧で、飼育のしかたも載っている。 大あごについては、成虫の体のつくりについて解説している見開きの、p10に、「オスはたたかうための大きな大あごをもっています」と言及がある。 |

| 本郷 儀人『カブトムシvs.クワガタムシ強いのはどっちだ!―森のファイターたちは、どうやって生まれたのか(世の中への扉/生物)』(講談社、2015)ISBN:4-06-287012-2 カブトムシや、クワガタムシの闘争行動や繁殖行動を中心に研究する著者が、自身の研究成果を、児童にもわかる言葉でまとめて提示してくれている。 pp.24-26にかけて、カブトムシやクワガタムシに関して、角や大あごが存在する理由を「戦うための武器」と解説している。また、そのことが科学的に証明されたのが、1970年代末であること、証明した科学者の名前がウィリアム・エヴァハードであることも記載されている。 |

| 『昆虫の生態図鑑(大自然のふしぎ)増補改訂』(学研教育出版、2010)ISBN:4-05-203265-3 様々な昆虫の生態について、子どもたちが抱きそうな疑問に回答する、という形で解説した図鑑。基本的には、見開き1ページに一つの疑問と、その回答を載せる。写真や図版が豊富。 クワガタムシの大あごについては、pp.64-56「クワガタムシは大あごをどのように利用しているのか」に解説がある。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | 生き物 |

| キーワード2 | 飼育 |

| キーワード3 | 生態 |

| 授業計画・指導案等 | 【2年F領域】プランナー.pdf |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 山下美香 |

| 授業者コメント | 児童一人一人の問いに対応するため、Padletに児童の問いを集約しています。そこに司書がコメントをしてくれたことで、次にどのようなことを調べたらよいかが明確になりました。一人一人にどの資料が適切なのかをコメントしていただけたことが、児童の学習もスムーズに進みよかったです。 |

| 司書・司書教諭コメント | 本データベース「学校図書館の日常」テーマ展示(2022/09/10)参照〈https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=josjmtd19-117#_117〉。最終的に、見出しとしては①「飼い方の本(いろいろ)」②「飼い方の本(虫)」③「あり」④「かまきり」⑤「ばった」⑥「ちょう」⑦「せみ」⑧「だんごむし」⑨「かたつむり/てんとうむし」⑩「かぶとむし/くわがたむし」⑪「さかな」⑫「はちゅうるい」⑬「ちゃぼ/うさぎ」の13種類を採用した。見出しを頼りに、目当ての本が見つけやすくなり、棚の前が密になることがなくなった。司書も対応がしやすくなり、資料に結びつけられる児童の数が増えた。Padletを利用した情報集約と、司書への共有は、大変ありがたかった(その場で対応できなかった児童に、後で調べた結果を書き込むこともできた)。見出しをつけた別置が完成した後は、利用のされ方や、児童の質問などから、適宜資料を加えたが、大きなレイアウト変更はしなかった。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属大泉小学校 |

| 事例作成日 | 2022年3月31日 |

| 事例作成者氏名 | 富澤佳恵子 |

記入者:富澤