お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0221 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 わたしたちの東京都と日本 オリエンテーション 「県民ショーをしよう」 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供・資料紹介・パンフレットファイル作成・授業支援 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 都道府県調べを行うにあたり、資料を集め、紹介してほしい。また、パンフレットファイル作成や授業支援もお願いしたい。(小4 社会) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 都道府県の特徴に興味を持ち、地図帳や資料をつかって調べて伝える活動を行う。1人が1県を担当。「行ってみたいな、面白いな、友達に教えてあげたいな、」と思える特徴が、端的に書かれている資料、また観光パンフレットなど一目で県全土が見渡せる簡潔な資料もよい。

提示資料 日本各地の地理的な特徴やデータだけでなく、文化や食をあつかったもの、観光パンフレットなども集めた。

公共図書館から100冊以上の貸出を受けた。

『最新版 日本の地理1~8』井田仁康 学研 2013年

字の大きさ、文章の難易度など、中学年に最も使いやすい資料。見出しがわかりやすく、方言や有名人、料理などが児童の興味を引いた。

『ふるさとおもしろ食べもの百科1~5』向笠千恵子監修 日本図書センター 2010年 郷土料理の本には、新しい名物料理があまり載っていないが、この本は比較的載っていた。(宇都宮のぎょうざなど。)歴史などの背景も書かれているのがよかった。

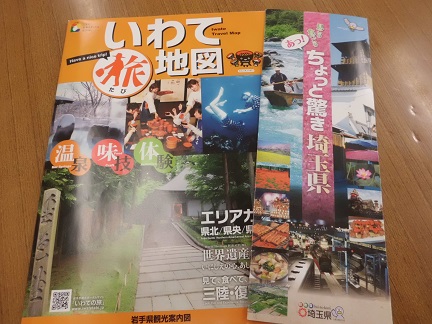

「都庁全国観光PRコーナー」(都庁第一本庁舎2階)で頂いた各道府県の観光パンフレット類 ちなみにこの真下にあたる1階は東京都のコーナーになっていて, 東京都の島などのパンフレットがたくさんある。

・PRコーナーからいただいてきた各県の資料(集めたところ30キロの重さとなり、学校に郵送した。)がたいへん有用で、特産品や観光地など見やすくまとめられており、児童も熱心に見ていた。

・資料は持ち出しフォルダーに入れ、見出しに県名を書き、地方ごとにボックスファイルにいれた。一つずつ机上に置くことでどの地方がどの机か看板の役割になってわかりやすかった。児童は何県が何地方に属するか自然と頭に入ったのではないか。授業後、ファイル資料は図書室の百科事典のそばに常備してある。

・長期間保存を考えるとラミネート等の加工や、情報の更新が必要と思われる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 県民ショーをしよう(小4 社会 20131029 国領小).xlsx

キーワード1 都道府県 キーワード2 日本地理 キーワード3 地図帳 授業計画・指導案等 県民ショーをしよう 小4社会 国領小 2013.pdf 児童・生徒の作品 授業者 東京都調布市立国領小学校教諭 松田恵子 授業者コメント ・まず全員が持っている地図帳の資料欄を見て、各県の平均気温、県の花、木、鳥などを調べることから手始めに、自分の両親の出身地や旅行先の県といった理由で選ばせてから、さらに学校図書館の資料が必要だね、、、との流れで年鑑、地理的な本、各県の資料などにたどりついた。前もって地図帳に親しんできたので、関心をもって授業に臨むことができた。

・3年生の時に年鑑の目次から知りたいことを見つける学習をしてきたので、臆することなく資料を開き、自分の知りたい情報のページを自力でみつける児童が多かった。

・各県をひとりで担当したので、人と共同で調べると、他の人を頼ってしまうこともなく、自分の興味を追究することができた。

・調べたことを各県の形を大きく拡大したカードに書き込んでいったので、書きこめる情報量も限られたせいか、大事なことだけを書きこもうとする様子が見られた。

・授業の最後にふりかえりをした時に、「岐阜県について調べたら、杉原千畝の出身だということがわかった。温泉もいろいろあり、行ってみたいなあと思った。」など短時間の調べ学習にもかかわらず、その県の特徴をつかみ、目の付けどころの良さに感心する発言が光った。

・PRコーナーからいただいてきた、各県の資料がたいへん有用で、特産品や観光地など見やすくまとめられており、児童も熱心に見ていた。今回は重さ30キロ近くの資料を、都庁内の郵便局から、郵券をつかって学校へ郵送することで、運搬の困難さ解消することができた。ただ資料は薄手で、長期間の使用に耐えうることができないのでラミネートするなどするか、定期的に資料を入れ替えることが必要と思われる。

司書・司書教諭コメント 資料紹介の手順 (5分)

①電子黒板に上記『最新版 日本の地理5 関東地方』(井田仁康 学研 2013年)を映し、目次の学習を振り返りながら東京都のページを開き、資料の見方を説明。(今回東京都はどの児童も調べないため。)見出しから、食・方言・有名人なども載っていることに気付かせ、年鑑の学習を振り返りながらグラフや表にも注目するよう勧める。②網羅的な本が地方別に机上に用意してあることを伝え(児童はすでに自分の調べる地方ごとに分かれて着席している。)、1テーマをさらに詳しく調べたい場合はブックトラックに用意した本や図書室全体の本を参考にするよう伝えた。

③机上のファイルは都庁から集めてきたパンフレットであることを伝え参考にするように言った。

感想

・パンフレットを紹介すると、早く見たいと興味をひかれた様子が見て取れた。旅行ガイドを見るわくわく感、楽しさが直接学習に結びつくことがとてもよいと感じた。しかし、中には一種類もパンフレットがない県もあり、とてもがっかりした様子だった児童もいて、今後引き続き資料収集をする必要性を感じた。

・今回は広く浅く調べればいい、ということをどう伝えたらいいか考えた。その結果、第一に机上の資料で概要を調べ、次にブックトラックの本へ、と本の置き場所を変える工夫をした。ほとんどの児童が机上だけで済ませていたが、数人はブックトラックで料理を調べたり、郷土の偉人をさらに調べるために図書室の伝記コーナーに行ったりと、浅くから深くへ、の調べかたをよく理解していた児童もいて、有効だったと思う。私としても大量の本を用意した後に、どうしたら効率よく児童の調べたい内容に行きつくかを考えるきっかけになった。

・資料は4年生には文章が難しいものが多く、写真や絵からの理解に頼っていた児童が多いように感じた。中学年向き資料の不足を感じた。

情報提供校 東京都調布市立国領小学校 事例作成日 事例作成 2013年 2月 14日 /授業実践 2013年10月29日 事例作成者氏名 教諭 松田恵子 学校図書館専門嘱託員 森夕佳

記入者:中山(主担)

カウンタ

3863371 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0221 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 わたしたちの東京都と日本 オリエンテーション 「県民ショーをしよう」 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供・資料紹介・パンフレットファイル作成・授業支援 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 都道府県調べを行うにあたり、資料を集め、紹介してほしい。また、パンフレットファイル作成や授業支援もお願いしたい。(小4 社会) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 都道府県の特徴に興味を持ち、地図帳や資料をつかって調べて伝える活動を行う。1人が1県を担当。「行ってみたいな、面白いな、友達に教えてあげたいな、」と思える特徴が、端的に書かれている資料、また観光パンフレットなど一目で県全土が見渡せる簡潔な資料もよい。

提示資料 日本各地の地理的な特徴やデータだけでなく、文化や食をあつかったもの、観光パンフレットなども集めた。

公共図書館から100冊以上の貸出を受けた。

『最新版 日本の地理1~8』井田仁康 学研 2013年

字の大きさ、文章の難易度など、中学年に最も使いやすい資料。見出しがわかりやすく、方言や有名人、料理などが児童の興味を引いた。

『ふるさとおもしろ食べもの百科1~5』向笠千恵子監修 日本図書センター 2010年 郷土料理の本には、新しい名物料理があまり載っていないが、この本は比較的載っていた。(宇都宮のぎょうざなど。)歴史などの背景も書かれているのがよかった。

「都庁全国観光PRコーナー」(都庁第一本庁舎2階)で頂いた各道府県の観光パンフレット類 ちなみにこの真下にあたる1階は東京都のコーナーになっていて, 東京都の島などのパンフレットがたくさんある。

・PRコーナーからいただいてきた各県の資料(集めたところ30キロの重さとなり、学校に郵送した。)がたいへん有用で、特産品や観光地など見やすくまとめられており、児童も熱心に見ていた。

・資料は持ち出しフォルダーに入れ、見出しに県名を書き、地方ごとにボックスファイルにいれた。一つずつ机上に置くことでどの地方がどの机か看板の役割になってわかりやすかった。児童は何県が何地方に属するか自然と頭に入ったのではないか。授業後、ファイル資料は図書室の百科事典のそばに常備してある。

・長期間保存を考えるとラミネート等の加工や、情報の更新が必要と思われる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 県民ショーをしよう(小4 社会 20131029 国領小).xlsx

キーワード1 都道府県 キーワード2 日本地理 キーワード3 地図帳 授業計画・指導案等 県民ショーをしよう 小4社会 国領小 2013.pdf 児童・生徒の作品 授業者 東京都調布市立国領小学校教諭 松田恵子 授業者コメント ・まず全員が持っている地図帳の資料欄を見て、各県の平均気温、県の花、木、鳥などを調べることから手始めに、自分の両親の出身地や旅行先の県といった理由で選ばせてから、さらに学校図書館の資料が必要だね、、、との流れで年鑑、地理的な本、各県の資料などにたどりついた。前もって地図帳に親しんできたので、関心をもって授業に臨むことができた。

・3年生の時に年鑑の目次から知りたいことを見つける学習をしてきたので、臆することなく資料を開き、自分の知りたい情報のページを自力でみつける児童が多かった。

・各県をひとりで担当したので、人と共同で調べると、他の人を頼ってしまうこともなく、自分の興味を追究することができた。

・調べたことを各県の形を大きく拡大したカードに書き込んでいったので、書きこめる情報量も限られたせいか、大事なことだけを書きこもうとする様子が見られた。

・授業の最後にふりかえりをした時に、「岐阜県について調べたら、杉原千畝の出身だということがわかった。温泉もいろいろあり、行ってみたいなあと思った。」など短時間の調べ学習にもかかわらず、その県の特徴をつかみ、目の付けどころの良さに感心する発言が光った。

・PRコーナーからいただいてきた、各県の資料がたいへん有用で、特産品や観光地など見やすくまとめられており、児童も熱心に見ていた。今回は重さ30キロ近くの資料を、都庁内の郵便局から、郵券をつかって学校へ郵送することで、運搬の困難さ解消することができた。ただ資料は薄手で、長期間の使用に耐えうることができないのでラミネートするなどするか、定期的に資料を入れ替えることが必要と思われる。

司書・司書教諭コメント 資料紹介の手順 (5分)

①電子黒板に上記『最新版 日本の地理5 関東地方』(井田仁康 学研 2013年)を映し、目次の学習を振り返りながら東京都のページを開き、資料の見方を説明。(今回東京都はどの児童も調べないため。)見出しから、食・方言・有名人なども載っていることに気付かせ、年鑑の学習を振り返りながらグラフや表にも注目するよう勧める。②網羅的な本が地方別に机上に用意してあることを伝え(児童はすでに自分の調べる地方ごとに分かれて着席している。)、1テーマをさらに詳しく調べたい場合はブックトラックに用意した本や図書室全体の本を参考にするよう伝えた。

③机上のファイルは都庁から集めてきたパンフレットであることを伝え参考にするように言った。

感想

・パンフレットを紹介すると、早く見たいと興味をひかれた様子が見て取れた。旅行ガイドを見るわくわく感、楽しさが直接学習に結びつくことがとてもよいと感じた。しかし、中には一種類もパンフレットがない県もあり、とてもがっかりした様子だった児童もいて、今後引き続き資料収集をする必要性を感じた。

・今回は広く浅く調べればいい、ということをどう伝えたらいいか考えた。その結果、第一に机上の資料で概要を調べ、次にブックトラックの本へ、と本の置き場所を変える工夫をした。ほとんどの児童が机上だけで済ませていたが、数人はブックトラックで料理を調べたり、郷土の偉人をさらに調べるために図書室の伝記コーナーに行ったりと、浅くから深くへ、の調べかたをよく理解していた児童もいて、有効だったと思う。私としても大量の本を用意した後に、どうしたら効率よく児童の調べたい内容に行きつくかを考えるきっかけになった。

・資料は4年生には文章が難しいものが多く、写真や絵からの理解に頼っていた児童が多いように感じた。中学年向き資料の不足を感じた。

情報提供校 東京都調布市立国領小学校 事例作成日 事例作成 2013年 2月 14日 /授業実践 2013年10月29日 事例作成者氏名 教諭 松田恵子 学校図書館専門嘱託員 森夕佳

記入者:中山(主担)

カウンタ

3863371 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0221 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 社会 |

| 単元 | わたしたちの東京都と日本 オリエンテーション 「県民ショーをしよう」 |

| 対象学年 | 中学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供・資料紹介・パンフレットファイル作成・授業支援 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 都道府県調べを行うにあたり、資料を集め、紹介してほしい。また、パンフレットファイル作成や授業支援もお願いしたい。(小4 社会) |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 都道府県の特徴に興味を持ち、地図帳や資料をつかって調べて伝える活動を行う。1人が1県を担当。「行ってみたいな、面白いな、友達に教えてあげたいな、」と思える特徴が、端的に書かれている資料、また観光パンフレットなど一目で県全土が見渡せる簡潔な資料もよい。 |

| 提示資料 | 日本各地の地理的な特徴やデータだけでなく、文化や食をあつかったもの、観光パンフレットなども集めた。 公共図書館から100冊以上の貸出を受けた。 |

| 『最新版 日本の地理1~8』井田仁康 学研 2013年 字の大きさ、文章の難易度など、中学年に最も使いやすい資料。見出しがわかりやすく、方言や有名人、料理などが児童の興味を引いた。 |

| 『ふるさとおもしろ食べもの百科1~5』向笠千恵子監修 日本図書センター 2010年 郷土料理の本には、新しい名物料理があまり載っていないが、この本は比較的載っていた。(宇都宮のぎょうざなど。)歴史などの背景も書かれているのがよかった。 |

| 「都庁全国観光PRコーナー」(都庁第一本庁舎2階)で頂いた各道府県の観光パンフレット類 ちなみにこの真下にあたる1階は東京都のコーナーになっていて, 東京都の島などのパンフレットがたくさんある。 ・PRコーナーからいただいてきた各県の資料(集めたところ30キロの重さとなり、学校に郵送した。)がたいへん有用で、特産品や観光地など見やすくまとめられており、児童も熱心に見ていた。 ・資料は持ち出しフォルダーに入れ、見出しに県名を書き、地方ごとにボックスファイルにいれた。一つずつ机上に置くことでどの地方がどの机か看板の役割になってわかりやすかった。児童は何県が何地方に属するか自然と頭に入ったのではないか。授業後、ファイル資料は図書室の百科事典のそばに常備してある。 ・長期間保存を考えるとラミネート等の加工や、情報の更新が必要と思われる。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 県民ショーをしよう(小4 社会 20131029 国領小).xlsx |

| キーワード1 | 都道府県 |

| キーワード2 | 日本地理 |

| キーワード3 | 地図帳 |

| 授業計画・指導案等 | 県民ショーをしよう 小4社会 国領小 2013.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 東京都調布市立国領小学校教諭 松田恵子 |

| 授業者コメント | ・まず全員が持っている地図帳の資料欄を見て、各県の平均気温、県の花、木、鳥などを調べることから手始めに、自分の両親の出身地や旅行先の県といった理由で選ばせてから、さらに学校図書館の資料が必要だね、、、との流れで年鑑、地理的な本、各県の資料などにたどりついた。前もって地図帳に親しんできたので、関心をもって授業に臨むことができた。 ・3年生の時に年鑑の目次から知りたいことを見つける学習をしてきたので、臆することなく資料を開き、自分の知りたい情報のページを自力でみつける児童が多かった。 ・各県をひとりで担当したので、人と共同で調べると、他の人を頼ってしまうこともなく、自分の興味を追究することができた。 ・調べたことを各県の形を大きく拡大したカードに書き込んでいったので、書きこめる情報量も限られたせいか、大事なことだけを書きこもうとする様子が見られた。 ・授業の最後にふりかえりをした時に、「岐阜県について調べたら、杉原千畝の出身だということがわかった。温泉もいろいろあり、行ってみたいなあと思った。」など短時間の調べ学習にもかかわらず、その県の特徴をつかみ、目の付けどころの良さに感心する発言が光った。 ・PRコーナーからいただいてきた、各県の資料がたいへん有用で、特産品や観光地など見やすくまとめられており、児童も熱心に見ていた。今回は重さ30キロ近くの資料を、都庁内の郵便局から、郵券をつかって学校へ郵送することで、運搬の困難さ解消することができた。ただ資料は薄手で、長期間の使用に耐えうることができないのでラミネートするなどするか、定期的に資料を入れ替えることが必要と思われる。 |

| 司書・司書教諭コメント | 資料紹介の手順 (5分) ①電子黒板に上記『最新版 日本の地理5 関東地方』(井田仁康 学研 2013年)を映し、目次の学習を振り返りながら東京都のページを開き、資料の見方を説明。(今回東京都はどの児童も調べないため。)見出しから、食・方言・有名人なども載っていることに気付かせ、年鑑の学習を振り返りながらグラフや表にも注目するよう勧める。②網羅的な本が地方別に机上に用意してあることを伝え(児童はすでに自分の調べる地方ごとに分かれて着席している。)、1テーマをさらに詳しく調べたい場合はブックトラックに用意した本や図書室全体の本を参考にするよう伝えた。 ③机上のファイルは都庁から集めてきたパンフレットであることを伝え参考にするように言った。 感想 ・パンフレットを紹介すると、早く見たいと興味をひかれた様子が見て取れた。旅行ガイドを見るわくわく感、楽しさが直接学習に結びつくことがとてもよいと感じた。しかし、中には一種類もパンフレットがない県もあり、とてもがっかりした様子だった児童もいて、今後引き続き資料収集をする必要性を感じた。 ・今回は広く浅く調べればいい、ということをどう伝えたらいいか考えた。その結果、第一に机上の資料で概要を調べ、次にブックトラックの本へ、と本の置き場所を変える工夫をした。ほとんどの児童が机上だけで済ませていたが、数人はブックトラックで料理を調べたり、郷土の偉人をさらに調べるために図書室の伝記コーナーに行ったりと、浅くから深くへ、の調べかたをよく理解していた児童もいて、有効だったと思う。私としても大量の本を用意した後に、どうしたら効率よく児童の調べたい内容に行きつくかを考えるきっかけになった。 ・資料は4年生には文章が難しいものが多く、写真や絵からの理解に頼っていた児童が多いように感じた。中学年向き資料の不足を感じた。 |

| 情報提供校 | 東京都調布市立国領小学校 |

| 事例作成日 | 事例作成 2013年 2月 14日 /授業実践 2013年10月29日 |

| 事例作成者氏名 | 教諭 松田恵子 学校図書館専門嘱託員 森夕佳 |

記入者:中山(主担)