お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0246 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 本という存在 対象学年 高1 活用・支援の種類 ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 館内にある蔵書から、司書が心惹かれた本の装丁についてブックトークをしてほしい 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 生徒が学んだ本の各部名称を用いながらブックトークを10分程お願いしたい。

提示資料

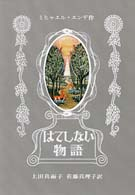

『はてしない物語』ミヒャェル・エンデ 岩波書店 1982年

主人公の少年が逃げ込んだ古書店で見つけた赤い絹の表紙の本。二匹のへびがお互いの尾っぽを噛み円になっている。その円の中に書いてあった題名が『はてしない物語』。物語を読みながら、主人公がであった装丁の本が、読者自身が読んでいる本と同じということに気付く展開。本の装丁そのものが、物語の一部となっている。

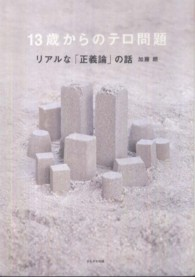

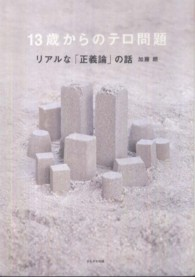

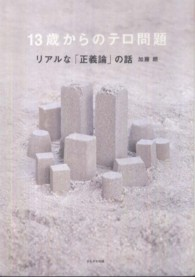

『13歳からのテロ問題』加藤朗 かもがわ出版 2011年

ノンフィクションからは3類のテロ問題の本を紹介。表紙カバーにデザインされているのは、高さがまちまちの長方形だが、裏表紙と照らし合わせると砂場の砂でつくられていることがわかる。題名とも重なり、中央の二つは9.11のニューヨークでテロの標的とされた貿易センタービルだと想像されるが、それをもろく崩れ去りやすい砂で表現していることに意味があるデザイン。

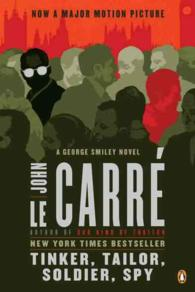

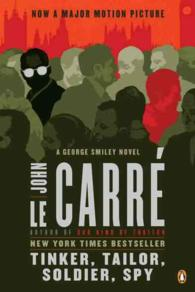

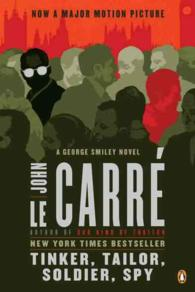

『Tinker, Tailor, Soldier, SPY』John Le Carre Penguin Group

和書と洋書を図書館で受け入れていると、洋書の表紙デザインが題名よりも著者の名前のほうが大きい作品がとても多い。その例として紹介した。日本と外国で、販売戦略の違いもデザインにあらわれていて面白い。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 装丁 キーワード2 テーマ読書 キーワード3 ブックトーク 授業計画・指導案等 2015指導案報告書用(国際中等).docx 児童・生徒の作品 授業者 工藤裕子(国語科) 授業者コメント 第一次から第四次の授業では、新しい文章を一つ読むごとに、また、教室での議論を経るごとに、自分の考えが変容していく体験をできたようである。おもしろいと感じた文章については、「同じ作者の別の本が読みたい」という生徒もあらわれた。そのようなニーズに応え、豊かな読書につなげていくために、教科書掲載の文章をはじめとして、使用する教材の作者の既刊本を意識的に集めていく必要があると感じた。国語でなくても、各教科の教科書にはさまざまな資料からの抜粋や、関連書籍の紹介がある。また、授業者が教科書以外の追加資料を配付することも多い。授業で教材として何を使うか、教科書にはどんな資料が紹介されているか、教員と司書で情報を共有して選書に反映させることは、生徒の豊かな読書活動に資すると考える。

第五次では、広い意味でのメディアリテラシーを学んだ。「この装丁はすてきだ、好みだ」という感想にとどまらず、「なぜジャケットをこの写真にしたのか」「装丁家の名前は記載してあるか」「作者の希望した装丁なのか、それとも特に相談なく編集者が決めたのか」「小口にも色をつけることでコストは上がったか」等、それぞれの視点で「誰のどのような意図があって、このような装丁になったのか」を考えている生徒が多かった。読書傾向も持つ視点もさまざまな生徒同士が交流することで、互いに新たな視点を得られた。

本時の展開を実りある活動にするには、公共図書館からの資料取り寄せと、ブックトークでの学校司書のかかわりが不可欠であった。ブックトークを聞くことで、もっとたくさんの本にふれてみたい、という意欲が高まったように思う。ブックトークの中で洋書の紹介があったため、帰国生ではない生徒も洋書を手に取る場面が見られた。司書の授業におけるかかわりが生徒の視野を広げてくれたと思う。(工藤)

司書・司書教諭コメント 今回のブックトークでは5冊紹介した。ポイントしては①古典と生徒の知っている現代作品を取り上げる②9類だけではなく他の分類の作品も含める③帰国生のために洋書もとりあげる、ということを意識しておこなった。教員からは授業の前時で生徒が学ぶ本の各部名称を用いながらおこなってほしいという要望だったことから、「本の内容がいかに装丁デザインとして表現されているのか」ということを含みながら話した。司書がブックトークをおこなったあと、生徒は館内をめぐりながら心惹かれる装丁の本を探して発表をおこなったが、司書が洋書もブックトークに取り上げていたことから、洋書で発表をする生徒や留学生の姿もみられた。

今回の授業をきっかけに、生徒とは休み時間に「この本の花布は縞模様でかっこいい」など、表紙デザインだけではない本の装丁について話ができるようになった。

また、毎年のように「デジタル書籍と紙の本」について考えさせる授業があるが、紙の本よりネットが身近になっている生徒も増えている昨今、今回の授業では手触り、臭いも含め紙の本というものを、あらためて認識する機会ともなったように思う(渡邊)

情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2016年1月29日 事例作成者氏名 工藤裕子(国語科)渡邊有理子(司書)

記入者:渡辺(主担)

カウンタ

3863468 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0246 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 本という存在 対象学年 高1 活用・支援の種類 ブックトーク 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 館内にある蔵書から、司書が心惹かれた本の装丁についてブックトークをしてほしい 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 生徒が学んだ本の各部名称を用いながらブックトークを10分程お願いしたい。

提示資料

『はてしない物語』ミヒャェル・エンデ 岩波書店 1982年

主人公の少年が逃げ込んだ古書店で見つけた赤い絹の表紙の本。二匹のへびがお互いの尾っぽを噛み円になっている。その円の中に書いてあった題名が『はてしない物語』。物語を読みながら、主人公がであった装丁の本が、読者自身が読んでいる本と同じということに気付く展開。本の装丁そのものが、物語の一部となっている。

『13歳からのテロ問題』加藤朗 かもがわ出版 2011年

ノンフィクションからは3類のテロ問題の本を紹介。表紙カバーにデザインされているのは、高さがまちまちの長方形だが、裏表紙と照らし合わせると砂場の砂でつくられていることがわかる。題名とも重なり、中央の二つは9.11のニューヨークでテロの標的とされた貿易センタービルだと想像されるが、それをもろく崩れ去りやすい砂で表現していることに意味があるデザイン。

『Tinker, Tailor, Soldier, SPY』John Le Carre Penguin Group

和書と洋書を図書館で受け入れていると、洋書の表紙デザインが題名よりも著者の名前のほうが大きい作品がとても多い。その例として紹介した。日本と外国で、販売戦略の違いもデザインにあらわれていて面白い。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 装丁 キーワード2 テーマ読書 キーワード3 ブックトーク 授業計画・指導案等 2015指導案報告書用(国際中等).docx 児童・生徒の作品 授業者 工藤裕子(国語科) 授業者コメント 第一次から第四次の授業では、新しい文章を一つ読むごとに、また、教室での議論を経るごとに、自分の考えが変容していく体験をできたようである。おもしろいと感じた文章については、「同じ作者の別の本が読みたい」という生徒もあらわれた。そのようなニーズに応え、豊かな読書につなげていくために、教科書掲載の文章をはじめとして、使用する教材の作者の既刊本を意識的に集めていく必要があると感じた。国語でなくても、各教科の教科書にはさまざまな資料からの抜粋や、関連書籍の紹介がある。また、授業者が教科書以外の追加資料を配付することも多い。授業で教材として何を使うか、教科書にはどんな資料が紹介されているか、教員と司書で情報を共有して選書に反映させることは、生徒の豊かな読書活動に資すると考える。

第五次では、広い意味でのメディアリテラシーを学んだ。「この装丁はすてきだ、好みだ」という感想にとどまらず、「なぜジャケットをこの写真にしたのか」「装丁家の名前は記載してあるか」「作者の希望した装丁なのか、それとも特に相談なく編集者が決めたのか」「小口にも色をつけることでコストは上がったか」等、それぞれの視点で「誰のどのような意図があって、このような装丁になったのか」を考えている生徒が多かった。読書傾向も持つ視点もさまざまな生徒同士が交流することで、互いに新たな視点を得られた。

本時の展開を実りある活動にするには、公共図書館からの資料取り寄せと、ブックトークでの学校司書のかかわりが不可欠であった。ブックトークを聞くことで、もっとたくさんの本にふれてみたい、という意欲が高まったように思う。ブックトークの中で洋書の紹介があったため、帰国生ではない生徒も洋書を手に取る場面が見られた。司書の授業におけるかかわりが生徒の視野を広げてくれたと思う。(工藤)

司書・司書教諭コメント 今回のブックトークでは5冊紹介した。ポイントしては①古典と生徒の知っている現代作品を取り上げる②9類だけではなく他の分類の作品も含める③帰国生のために洋書もとりあげる、ということを意識しておこなった。教員からは授業の前時で生徒が学ぶ本の各部名称を用いながらおこなってほしいという要望だったことから、「本の内容がいかに装丁デザインとして表現されているのか」ということを含みながら話した。司書がブックトークをおこなったあと、生徒は館内をめぐりながら心惹かれる装丁の本を探して発表をおこなったが、司書が洋書もブックトークに取り上げていたことから、洋書で発表をする生徒や留学生の姿もみられた。

今回の授業をきっかけに、生徒とは休み時間に「この本の花布は縞模様でかっこいい」など、表紙デザインだけではない本の装丁について話ができるようになった。

また、毎年のように「デジタル書籍と紙の本」について考えさせる授業があるが、紙の本よりネットが身近になっている生徒も増えている昨今、今回の授業では手触り、臭いも含め紙の本というものを、あらためて認識する機会ともなったように思う(渡邊)

情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2016年1月29日 事例作成者氏名 工藤裕子(国語科)渡邊有理子(司書)

記入者:渡辺(主担)

カウンタ

3863468 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0246 |

|---|---|

| 校種 | 中高一貫校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | 本という存在 |

| 対象学年 | 高1 |

| 活用・支援の種類 | ブックトーク |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 館内にある蔵書から、司書が心惹かれた本の装丁についてブックトークをしてほしい |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 生徒が学んだ本の各部名称を用いながらブックトークを10分程お願いしたい。 |

| 提示資料 | |

| 『はてしない物語』ミヒャェル・エンデ 岩波書店 1982年 主人公の少年が逃げ込んだ古書店で見つけた赤い絹の表紙の本。二匹のへびがお互いの尾っぽを噛み円になっている。その円の中に書いてあった題名が『はてしない物語』。物語を読みながら、主人公がであった装丁の本が、読者自身が読んでいる本と同じということに気付く展開。本の装丁そのものが、物語の一部となっている。 |

| 『13歳からのテロ問題』加藤朗 かもがわ出版 2011年 ノンフィクションからは3類のテロ問題の本を紹介。表紙カバーにデザインされているのは、高さがまちまちの長方形だが、裏表紙と照らし合わせると砂場の砂でつくられていることがわかる。題名とも重なり、中央の二つは9.11のニューヨークでテロの標的とされた貿易センタービルだと想像されるが、それをもろく崩れ去りやすい砂で表現していることに意味があるデザイン。 |

| 『Tinker, Tailor, Soldier, SPY』John Le Carre Penguin Group 和書と洋書を図書館で受け入れていると、洋書の表紙デザインが題名よりも著者の名前のほうが大きい作品がとても多い。その例として紹介した。日本と外国で、販売戦略の違いもデザインにあらわれていて面白い。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | 装丁 |

| キーワード2 | テーマ読書 |

| キーワード3 | ブックトーク |

| 授業計画・指導案等 | 2015指導案報告書用(国際中等).docx |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 工藤裕子(国語科) |

| 授業者コメント | 第一次から第四次の授業では、新しい文章を一つ読むごとに、また、教室での議論を経るごとに、自分の考えが変容していく体験をできたようである。おもしろいと感じた文章については、「同じ作者の別の本が読みたい」という生徒もあらわれた。そのようなニーズに応え、豊かな読書につなげていくために、教科書掲載の文章をはじめとして、使用する教材の作者の既刊本を意識的に集めていく必要があると感じた。国語でなくても、各教科の教科書にはさまざまな資料からの抜粋や、関連書籍の紹介がある。また、授業者が教科書以外の追加資料を配付することも多い。授業で教材として何を使うか、教科書にはどんな資料が紹介されているか、教員と司書で情報を共有して選書に反映させることは、生徒の豊かな読書活動に資すると考える。 第五次では、広い意味でのメディアリテラシーを学んだ。「この装丁はすてきだ、好みだ」という感想にとどまらず、「なぜジャケットをこの写真にしたのか」「装丁家の名前は記載してあるか」「作者の希望した装丁なのか、それとも特に相談なく編集者が決めたのか」「小口にも色をつけることでコストは上がったか」等、それぞれの視点で「誰のどのような意図があって、このような装丁になったのか」を考えている生徒が多かった。読書傾向も持つ視点もさまざまな生徒同士が交流することで、互いに新たな視点を得られた。 本時の展開を実りある活動にするには、公共図書館からの資料取り寄せと、ブックトークでの学校司書のかかわりが不可欠であった。ブックトークを聞くことで、もっとたくさんの本にふれてみたい、という意欲が高まったように思う。ブックトークの中で洋書の紹介があったため、帰国生ではない生徒も洋書を手に取る場面が見られた。司書の授業におけるかかわりが生徒の視野を広げてくれたと思う。(工藤) |

| 司書・司書教諭コメント | 今回のブックトークでは5冊紹介した。ポイントしては①古典と生徒の知っている現代作品を取り上げる②9類だけではなく他の分類の作品も含める③帰国生のために洋書もとりあげる、ということを意識しておこなった。教員からは授業の前時で生徒が学ぶ本の各部名称を用いながらおこなってほしいという要望だったことから、「本の内容がいかに装丁デザインとして表現されているのか」ということを含みながら話した。司書がブックトークをおこなったあと、生徒は館内をめぐりながら心惹かれる装丁の本を探して発表をおこなったが、司書が洋書もブックトークに取り上げていたことから、洋書で発表をする生徒や留学生の姿もみられた。 今回の授業をきっかけに、生徒とは休み時間に「この本の花布は縞模様でかっこいい」など、表紙デザインだけではない本の装丁について話ができるようになった。 また、毎年のように「デジタル書籍と紙の本」について考えさせる授業があるが、紙の本よりネットが身近になっている生徒も増えている昨今、今回の授業では手触り、臭いも含め紙の本というものを、あらためて認識する機会ともなったように思う(渡邊) |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |

| 事例作成日 | 2016年1月29日 |

| 事例作成者氏名 | 工藤裕子(国語科)渡邊有理子(司書) |

記入者:渡辺(主担)