お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0262 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 読書 対象学年 高2 活用・支援の種類 リストの作成、T.Tとして支援、ワークシート提供、展示 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 新書の読み方を伝え、新書に親しませたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 評論文に慣れること、読書をして自分の進路を見つめること、受験での小論文や面接の準備、そして卒業後の読書につなげていくために新書に親しむ機会を作りたいと依頼があった。

司書からデータベースA0109にある事例の「点検読書」の手法を紹介し、新書についての点検読書を授業で行うことで、新書の読み方を知る機会とすることになった。

教員から新書を読む意義について講義した。その後司書から装丁や構成など、新書を読むポイントについて説明した。

その後生徒がひとり一冊新書を選び、点検読書を行った。選ぶのが難しい生徒のために、読みやすい新書を分野ごとにまとめたリストを作り、展示した。

授業後に新書を借りて読む生徒に向けて、目的を持って読むためのワークシートも作成した。これは冬休み中の自由課題となった。

提示資料 「はじめての新書」として分野ごとに読みやすい新書をブックリストにして、展示を行った。以下の3冊はブックリストの中で利用の多かった本。

『子どもに関わる仕事』岩波ジュニア新書 汐見稔幸/編 岩波書店 2011

保育士、教員、スクールカウンセラー、小児科医など子どもに関わる様々な仕事をしている13人が、子どもとの関わりのなかから学んだメッセージが書かれています。一つ一つは短いですが、多様な角度から子どもに対して一生懸命に取り組んでいることが伝わってきます。

『いのちはなぜ大切なのか』ちくまプリマー新書 小澤竹俊/著 筑摩書房 2007

「いのちはなぜ大切なのか」という問いにどんな答えができるだろうか。終末期医療に関わるホスピスで働く医師による「いのちの授業」。

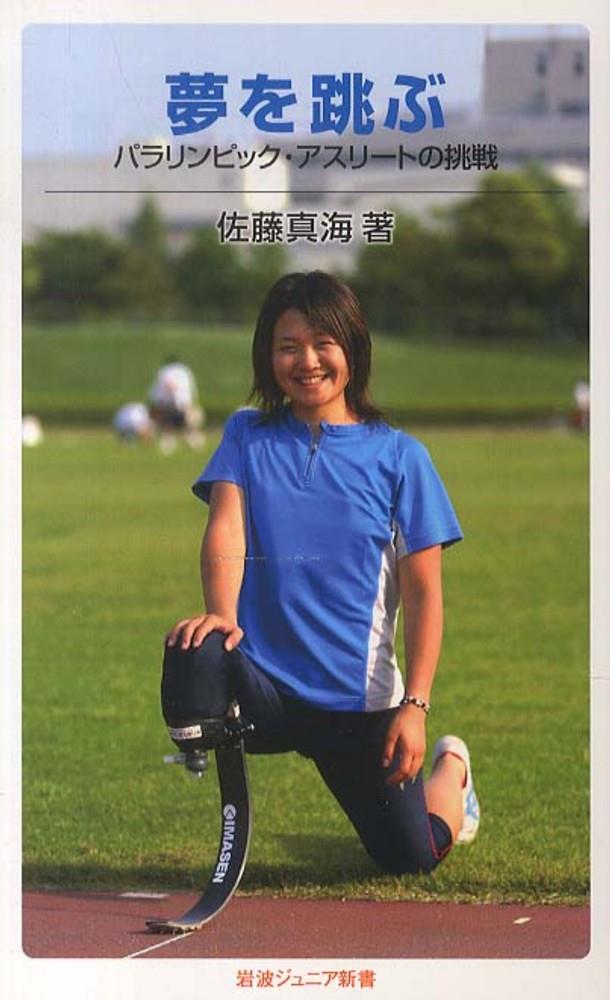

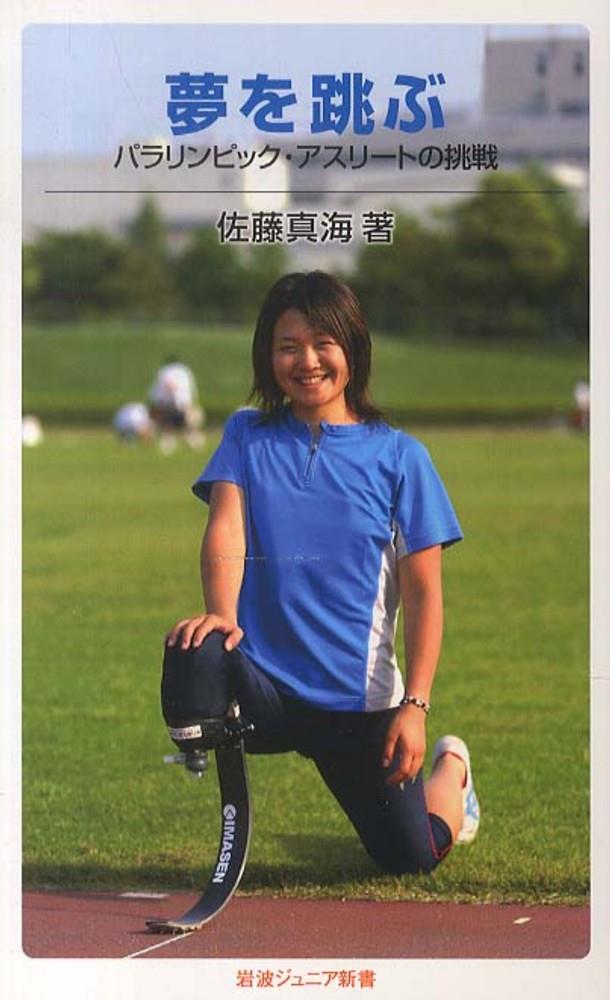

『夢を跳ぶ』岩波ジュニア新書 佐藤真海/著 岩波新書 2008

著者は五輪招致のプレゼンに登場したパラリンピックアスリート。突然の発病から闘病生活を乗り越え、走り幅跳びの日本代表となるまでの道のりが描かれている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=muwme75ee-26#_26 ブックリスト はじめての新書.pdf

キーワード1 新書 キーワード2 点検読書 キーワード3 本の構成 授業計画・指導案等 点検読書新書.pdf 児童・生徒の作品 授業者 蔦谷有希子 授業者コメント 前書き、後書き、目次、奥付、索引などを見ながら本の内容を把握し、読みたい本を選ぶという方法は、本を読みなれている者は無意識にやっていることだが、それを本を選び慣れていない生徒たちが自覚的にできるように工夫されたワークシートを司書が用意してくれたことが大変役に立った。

進路について、本格的に考え始めた高2の後半に、この授業を行ったことで、社会について様々な興味を持ち、それを広げていく契機になったと思う。 司書・司書教諭コメント ・「前書き・後書き」、「目次」、「奥付」、「索引」などの意味と使い方を実習することができた。

・リストを作る際に、理系の生徒も興味を持ってもらえる内容のものを選んだが、数学や物理についての新書も入れたおいたらよかったと思った。本を選ぶ際に何人かからレファレンスがあった。

・リスト作成にあたっては、他校で作成しているリストが大変参考になった。

・本校では、岩波ジュニア新書とちくまプリマー新書を集めて別置している。その他の新書については一般書書架に配架しているため、授業のためにブックトラックに集めておいた。

・この授業の後、新書がたくさん借りられた。また、何か月もたってからも進路の準備のためなどに、何人もの生徒が新書を探しに来たので、新書について知ってもらうという目的は達成できたように思う。 情報提供校 東京都立小川高等学校 事例作成日 事例作成日:2016年8月31日 授業実践日:2015年12月 事例作成者氏名 千田つばさ(司書)

記入者:千田

カウンタ

3863409 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0262 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 読書 対象学年 高2 活用・支援の種類 リストの作成、T.Tとして支援、ワークシート提供、展示 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 新書の読み方を伝え、新書に親しませたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 評論文に慣れること、読書をして自分の進路を見つめること、受験での小論文や面接の準備、そして卒業後の読書につなげていくために新書に親しむ機会を作りたいと依頼があった。

司書からデータベースA0109にある事例の「点検読書」の手法を紹介し、新書についての点検読書を授業で行うことで、新書の読み方を知る機会とすることになった。

教員から新書を読む意義について講義した。その後司書から装丁や構成など、新書を読むポイントについて説明した。

その後生徒がひとり一冊新書を選び、点検読書を行った。選ぶのが難しい生徒のために、読みやすい新書を分野ごとにまとめたリストを作り、展示した。

授業後に新書を借りて読む生徒に向けて、目的を持って読むためのワークシートも作成した。これは冬休み中の自由課題となった。

提示資料 「はじめての新書」として分野ごとに読みやすい新書をブックリストにして、展示を行った。以下の3冊はブックリストの中で利用の多かった本。

『子どもに関わる仕事』岩波ジュニア新書 汐見稔幸/編 岩波書店 2011

保育士、教員、スクールカウンセラー、小児科医など子どもに関わる様々な仕事をしている13人が、子どもとの関わりのなかから学んだメッセージが書かれています。一つ一つは短いですが、多様な角度から子どもに対して一生懸命に取り組んでいることが伝わってきます。

『いのちはなぜ大切なのか』ちくまプリマー新書 小澤竹俊/著 筑摩書房 2007

「いのちはなぜ大切なのか」という問いにどんな答えができるだろうか。終末期医療に関わるホスピスで働く医師による「いのちの授業」。

『夢を跳ぶ』岩波ジュニア新書 佐藤真海/著 岩波新書 2008

著者は五輪招致のプレゼンに登場したパラリンピックアスリート。突然の発病から闘病生活を乗り越え、走り幅跳びの日本代表となるまでの道のりが描かれている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=muwme75ee-26#_26 ブックリスト はじめての新書.pdf

キーワード1 新書 キーワード2 点検読書 キーワード3 本の構成 授業計画・指導案等 点検読書新書.pdf 児童・生徒の作品 授業者 蔦谷有希子 授業者コメント 前書き、後書き、目次、奥付、索引などを見ながら本の内容を把握し、読みたい本を選ぶという方法は、本を読みなれている者は無意識にやっていることだが、それを本を選び慣れていない生徒たちが自覚的にできるように工夫されたワークシートを司書が用意してくれたことが大変役に立った。

進路について、本格的に考え始めた高2の後半に、この授業を行ったことで、社会について様々な興味を持ち、それを広げていく契機になったと思う。 司書・司書教諭コメント ・「前書き・後書き」、「目次」、「奥付」、「索引」などの意味と使い方を実習することができた。

・リストを作る際に、理系の生徒も興味を持ってもらえる内容のものを選んだが、数学や物理についての新書も入れたおいたらよかったと思った。本を選ぶ際に何人かからレファレンスがあった。

・リスト作成にあたっては、他校で作成しているリストが大変参考になった。

・本校では、岩波ジュニア新書とちくまプリマー新書を集めて別置している。その他の新書については一般書書架に配架しているため、授業のためにブックトラックに集めておいた。

・この授業の後、新書がたくさん借りられた。また、何か月もたってからも進路の準備のためなどに、何人もの生徒が新書を探しに来たので、新書について知ってもらうという目的は達成できたように思う。 情報提供校 東京都立小川高等学校 事例作成日 事例作成日:2016年8月31日 授業実践日:2015年12月 事例作成者氏名 千田つばさ(司書)

記入者:千田

カウンタ

3863409 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0262 |

|---|---|

| 校種 | 高校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | 読書 |

| 対象学年 | 高2 |

| 活用・支援の種類 | リストの作成、T.Tとして支援、ワークシート提供、展示 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 新書の読み方を伝え、新書に親しませたい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 評論文に慣れること、読書をして自分の進路を見つめること、受験での小論文や面接の準備、そして卒業後の読書につなげていくために新書に親しむ機会を作りたいと依頼があった。 司書からデータベースA0109にある事例の「点検読書」の手法を紹介し、新書についての点検読書を授業で行うことで、新書の読み方を知る機会とすることになった。 教員から新書を読む意義について講義した。その後司書から装丁や構成など、新書を読むポイントについて説明した。 その後生徒がひとり一冊新書を選び、点検読書を行った。選ぶのが難しい生徒のために、読みやすい新書を分野ごとにまとめたリストを作り、展示した。 授業後に新書を借りて読む生徒に向けて、目的を持って読むためのワークシートも作成した。これは冬休み中の自由課題となった。 |

| 提示資料 | 「はじめての新書」として分野ごとに読みやすい新書をブックリストにして、展示を行った。以下の3冊はブックリストの中で利用の多かった本。 |

| 『子どもに関わる仕事』岩波ジュニア新書 汐見稔幸/編 岩波書店 2011 保育士、教員、スクールカウンセラー、小児科医など子どもに関わる様々な仕事をしている13人が、子どもとの関わりのなかから学んだメッセージが書かれています。一つ一つは短いですが、多様な角度から子どもに対して一生懸命に取り組んでいることが伝わってきます。 |

| 『いのちはなぜ大切なのか』ちくまプリマー新書 小澤竹俊/著 筑摩書房 2007 「いのちはなぜ大切なのか」という問いにどんな答えができるだろうか。終末期医療に関わるホスピスで働く医師による「いのちの授業」。 |

| 『夢を跳ぶ』岩波ジュニア新書 佐藤真海/著 岩波新書 2008 著者は五輪招致のプレゼンに登場したパラリンピックアスリート。突然の発病から闘病生活を乗り越え、走り幅跳びの日本代表となるまでの道のりが描かれている。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=muwme75ee-26#_26 |

| ブックリスト | はじめての新書.pdf |

| キーワード1 | 新書 |

| キーワード2 | 点検読書 |

| キーワード3 | 本の構成 |

| 授業計画・指導案等 | 点検読書新書.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 蔦谷有希子 |

| 授業者コメント | 前書き、後書き、目次、奥付、索引などを見ながら本の内容を把握し、読みたい本を選ぶという方法は、本を読みなれている者は無意識にやっていることだが、それを本を選び慣れていない生徒たちが自覚的にできるように工夫されたワークシートを司書が用意してくれたことが大変役に立った。 進路について、本格的に考え始めた高2の後半に、この授業を行ったことで、社会について様々な興味を持ち、それを広げていく契機になったと思う。 |

| 司書・司書教諭コメント | ・「前書き・後書き」、「目次」、「奥付」、「索引」などの意味と使い方を実習することができた。 ・リストを作る際に、理系の生徒も興味を持ってもらえる内容のものを選んだが、数学や物理についての新書も入れたおいたらよかったと思った。本を選ぶ際に何人かからレファレンスがあった。 ・リスト作成にあたっては、他校で作成しているリストが大変参考になった。 ・本校では、岩波ジュニア新書とちくまプリマー新書を集めて別置している。その他の新書については一般書書架に配架しているため、授業のためにブックトラックに集めておいた。 ・この授業の後、新書がたくさん借りられた。また、何か月もたってからも進路の準備のためなどに、何人もの生徒が新書を探しに来たので、新書について知ってもらうという目的は達成できたように思う。 |

| 情報提供校 | 東京都立小川高等学校 |

| 事例作成日 | 事例作成日:2016年8月31日 授業実践日:2015年12月 |

| 事例作成者氏名 | 千田つばさ(司書) |

記入者:千田