お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0369 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 ともだちに本を選ぼう 対象学年 中3 活用・支援の種類 場所と、本を選ぶための本の提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 卒業間近の3年生に、国語の授業として、友達のために本を選び、それを読んでミニ読書会を開きたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 ともだちにいくつかの質問をして、その友達にふさわしいと思う本を棚から選んで、何も言わずに手渡す…というのがルール。自分も友達から同様に1冊手渡される。それを時間の許す範囲で読んで、ミニ読書会を開催する。

提示資料

『最初の質問」 長田弘 詩 いせひでこ 絵 講談社 2017

今回友達への質問は、すでに教科書で学んだ長田弘さんの詩「最初の質問」からとったもの。この絵本は、その話を国語の先生から伺い、いせひでこさんの絵で、このような絵本が出版されていることを知り、購入したもの。私自身は好きな絵本だが、図書館に飾っていたら、手に取った生徒が、「私、この詩も、いせひでこさんの絵も好きなんですが、好きだから、詩は詩のままでいいと思うんですよ。」と言われ、それも一つの見解と納得。ただ、長田弘さんは、生前できあがった絵本を見て「このような絵本になって詩が喜んでいるでしょう」とおっしゃったそうです。

『BOOK MARK 翻訳者による海外文学ブックガイド』 金原瑞人 三辺律子 編 CCCメディアハウス 2019

翻訳家のお二人が、「もっと海外文学を!」「翻訳物はおもしろいんだ!」というコンセプトで2015年から自費出版されていた小冊子が一冊にまとまったもの。本を選ぶさいの参考に、このような本について書かれた本をたくさん提供した。

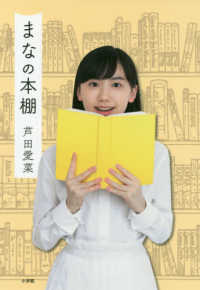

『まなの本棚」 芦田愛菜著 小学館 2019

2019年に出されたこの本は、読書家 芦田愛菜さんが、これまで感銘を受けた本がたくさん紹介してある。同じ年頃なので、読んできた本にも共通点があるのでは、と提供。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 読書案内ブックリスト.xlsx

キーワード1 読書 キーワード2 友達 キーワード3 質問 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 加儀修哉 授業者コメント 受験を目前にしながら、同時に卒業も迫っている――そんな3年生に、本を通して豊かに語り合える授業が作れたら・・・と、テレビで放映された「一万円選書」をヒントに構想を始めた。たがいの人間関係が分かっているこの時期だからこそ、その人に合う本を選び、選んでくれた人の思いを想像しながら、本を通して友達と語りあう時間にしたいと思った。

「このジャンルが好きそう…」「同じ本を通して気持ちを共有したい…」といったように、選んだ意図はさまざまであったが、本を話題にしながら友達と語る姿が印象的だった。もちろん読み終えた生徒は多くはなかったと思うが、本を通して、この場で過ごした仲間との小さな思い出になっていれば嬉しい。

司書・司書教諭コメント この授業は、2月に行われたので、受験のため欠席の生徒も目立つ時期だったのがちょっと残念だった。授業時間を2時間使い、図書館の棚を巡ったり、本について書かれた本や冊子を手に取ったりしながら、友達に読んでもらいたい本を探していた。1冊に絞りきれず、何冊かとりおきした生徒もいた。次の時間、それぞれ本を手渡され、時間内で読み、続きを読みたい生徒は借りていった。最後の時間に教室で行ったミニ読書会は、実際に読んでみてなぜ友達は、この本を渡したのかを自分なりに分析して発表。それを聞いた渡し手側が、実は…とその意図を明らかにするという形で行った。生徒がそれぞれに選んだ本のラインナップは面白かったので、この授業が終わったあとに、返却された本のうち9類の文学だけを、分類順に並べてコーナーを作ってみた。1、2年生の反応がよく、何冊も借りられていった。長田さんの詩からとった質問は、こたえた人の人となりがなんとなくわかってくるようで、学年の終わりにこのような取組を行うのは、とてもいいなと思った。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2020.6.16 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3800296 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0369 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 ともだちに本を選ぼう 対象学年 中3 活用・支援の種類 場所と、本を選ぶための本の提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 卒業間近の3年生に、国語の授業として、友達のために本を選び、それを読んでミニ読書会を開きたい。 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 ともだちにいくつかの質問をして、その友達にふさわしいと思う本を棚から選んで、何も言わずに手渡す…というのがルール。自分も友達から同様に1冊手渡される。それを時間の許す範囲で読んで、ミニ読書会を開催する。

提示資料

『最初の質問」 長田弘 詩 いせひでこ 絵 講談社 2017

今回友達への質問は、すでに教科書で学んだ長田弘さんの詩「最初の質問」からとったもの。この絵本は、その話を国語の先生から伺い、いせひでこさんの絵で、このような絵本が出版されていることを知り、購入したもの。私自身は好きな絵本だが、図書館に飾っていたら、手に取った生徒が、「私、この詩も、いせひでこさんの絵も好きなんですが、好きだから、詩は詩のままでいいと思うんですよ。」と言われ、それも一つの見解と納得。ただ、長田弘さんは、生前できあがった絵本を見て「このような絵本になって詩が喜んでいるでしょう」とおっしゃったそうです。

『BOOK MARK 翻訳者による海外文学ブックガイド』 金原瑞人 三辺律子 編 CCCメディアハウス 2019

翻訳家のお二人が、「もっと海外文学を!」「翻訳物はおもしろいんだ!」というコンセプトで2015年から自費出版されていた小冊子が一冊にまとまったもの。本を選ぶさいの参考に、このような本について書かれた本をたくさん提供した。

『まなの本棚」 芦田愛菜著 小学館 2019

2019年に出されたこの本は、読書家 芦田愛菜さんが、これまで感銘を受けた本がたくさん紹介してある。同じ年頃なので、読んできた本にも共通点があるのでは、と提供。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 読書案内ブックリスト.xlsx

キーワード1 読書 キーワード2 友達 キーワード3 質問 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 加儀修哉 授業者コメント 受験を目前にしながら、同時に卒業も迫っている――そんな3年生に、本を通して豊かに語り合える授業が作れたら・・・と、テレビで放映された「一万円選書」をヒントに構想を始めた。たがいの人間関係が分かっているこの時期だからこそ、その人に合う本を選び、選んでくれた人の思いを想像しながら、本を通して友達と語りあう時間にしたいと思った。

「このジャンルが好きそう…」「同じ本を通して気持ちを共有したい…」といったように、選んだ意図はさまざまであったが、本を話題にしながら友達と語る姿が印象的だった。もちろん読み終えた生徒は多くはなかったと思うが、本を通して、この場で過ごした仲間との小さな思い出になっていれば嬉しい。

司書・司書教諭コメント この授業は、2月に行われたので、受験のため欠席の生徒も目立つ時期だったのがちょっと残念だった。授業時間を2時間使い、図書館の棚を巡ったり、本について書かれた本や冊子を手に取ったりしながら、友達に読んでもらいたい本を探していた。1冊に絞りきれず、何冊かとりおきした生徒もいた。次の時間、それぞれ本を手渡され、時間内で読み、続きを読みたい生徒は借りていった。最後の時間に教室で行ったミニ読書会は、実際に読んでみてなぜ友達は、この本を渡したのかを自分なりに分析して発表。それを聞いた渡し手側が、実は…とその意図を明らかにするという形で行った。生徒がそれぞれに選んだ本のラインナップは面白かったので、この授業が終わったあとに、返却された本のうち9類の文学だけを、分類順に並べてコーナーを作ってみた。1、2年生の反応がよく、何冊も借りられていった。長田さんの詩からとった質問は、こたえた人の人となりがなんとなくわかってくるようで、学年の終わりにこのような取組を行うのは、とてもいいなと思った。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2020.6.16 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3800296 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0369 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | ともだちに本を選ぼう |

| 対象学年 | 中3 |

| 活用・支援の種類 | 場所と、本を選ぶための本の提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 卒業間近の3年生に、国語の授業として、友達のために本を選び、それを読んでミニ読書会を開きたい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ともだちにいくつかの質問をして、その友達にふさわしいと思う本を棚から選んで、何も言わずに手渡す…というのがルール。自分も友達から同様に1冊手渡される。それを時間の許す範囲で読んで、ミニ読書会を開催する。 |

| 提示資料 | |

| 『最初の質問」 長田弘 詩 いせひでこ 絵 講談社 2017 今回友達への質問は、すでに教科書で学んだ長田弘さんの詩「最初の質問」からとったもの。この絵本は、その話を国語の先生から伺い、いせひでこさんの絵で、このような絵本が出版されていることを知り、購入したもの。私自身は好きな絵本だが、図書館に飾っていたら、手に取った生徒が、「私、この詩も、いせひでこさんの絵も好きなんですが、好きだから、詩は詩のままでいいと思うんですよ。」と言われ、それも一つの見解と納得。ただ、長田弘さんは、生前できあがった絵本を見て「このような絵本になって詩が喜んでいるでしょう」とおっしゃったそうです。 |

| 『BOOK MARK 翻訳者による海外文学ブックガイド』 金原瑞人 三辺律子 編 CCCメディアハウス 2019 翻訳家のお二人が、「もっと海外文学を!」「翻訳物はおもしろいんだ!」というコンセプトで2015年から自費出版されていた小冊子が一冊にまとまったもの。本を選ぶさいの参考に、このような本について書かれた本をたくさん提供した。 |

| 『まなの本棚」 芦田愛菜著 小学館 2019 2019年に出されたこの本は、読書家 芦田愛菜さんが、これまで感銘を受けた本がたくさん紹介してある。同じ年頃なので、読んできた本にも共通点があるのでは、と提供。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 読書案内ブックリスト.xlsx |

| キーワード1 | 読書 |

| キーワード2 | 友達 |

| キーワード3 | 質問 |

| 授業計画・指導案等 | |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 加儀修哉 |

| 授業者コメント | 受験を目前にしながら、同時に卒業も迫っている――そんな3年生に、本を通して豊かに語り合える授業が作れたら・・・と、テレビで放映された「一万円選書」をヒントに構想を始めた。たがいの人間関係が分かっているこの時期だからこそ、その人に合う本を選び、選んでくれた人の思いを想像しながら、本を通して友達と語りあう時間にしたいと思った。 「このジャンルが好きそう…」「同じ本を通して気持ちを共有したい…」といったように、選んだ意図はさまざまであったが、本を話題にしながら友達と語る姿が印象的だった。もちろん読み終えた生徒は多くはなかったと思うが、本を通して、この場で過ごした仲間との小さな思い出になっていれば嬉しい。 |

| 司書・司書教諭コメント | この授業は、2月に行われたので、受験のため欠席の生徒も目立つ時期だったのがちょっと残念だった。授業時間を2時間使い、図書館の棚を巡ったり、本について書かれた本や冊子を手に取ったりしながら、友達に読んでもらいたい本を探していた。1冊に絞りきれず、何冊かとりおきした生徒もいた。次の時間、それぞれ本を手渡され、時間内で読み、続きを読みたい生徒は借りていった。最後の時間に教室で行ったミニ読書会は、実際に読んでみてなぜ友達は、この本を渡したのかを自分なりに分析して発表。それを聞いた渡し手側が、実は…とその意図を明らかにするという形で行った。生徒がそれぞれに選んだ本のラインナップは面白かったので、この授業が終わったあとに、返却された本のうち9類の文学だけを、分類順に並べてコーナーを作ってみた。1、2年生の反応がよく、何冊も借りられていった。長田さんの詩からとった質問は、こたえた人の人となりがなんとなくわかってくるようで、学年の終わりにこのような取組を行うのは、とてもいいなと思った。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |

| 事例作成日 | 2020.6.16 |

| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |

記入者:村上