お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0031 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 詩の創作を楽しもう 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供・場所提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 自作の詩にイラストをつけたポストカードを作らせたいので、参考になるような詩画集を用意してほしい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 「折々の詩 四編」(教育出版中1) 「わたしの好きな春の言葉」(同上) 「まだ言葉にならないものを描く」(同上) 3つの教材をもとに、詩を味わい、自分達で4行詩・自由詩をつくる授業を第六時まで行った。第七時に「花の詩画集」(同上)を学習し、自分達でも詩とイラストをあわせたポストカードを作らせたい。イメージを膨らませるためにも、いろいろな詩画集を用意してほしいとのこと。そこで、その後の授業計画を伺い、作品づくりまで図書館で行うことにした。詩画集だけでなく、書の本、色鉛筆の本なども用意することにした。

提示資料 今回は詩画集・書の本・色鉛筆の本を提供。その他必要に応じて、館内の資料を使っていた。各分野から一冊ずつ紹介。

あなたの手のひら;花の詩画集 星野富弘著 偕成社 1999・・・絵と文字という別のものを、一枚の紙の中に描いていくうちに少しずつわかってきたのですが、絵も詩も少し欠けていた方が良いような気がします。欠けているもの同士が一枚の画用紙におさまった時、調和のとれた作品になるのです。・・・おわりに に書かれた著者の言葉です。

書で自己表現;自分と向き合う高校生たち 須田章七郎著 大月書店・・・高校教諭の著者は、名跡と言われる古典作品を手本に練習することの繰り返し(=臨書)に大いなる疑問を抱きます。深い悩みや問題を抱えて教室に坐っている高校生たちに技術偏重の書道の授業をし続けても、彼らの心には響かない。自分は本当は書を通して何を学んでほしいのか・・・。そして辿り着いた結論は、筆を持つことが楽しいと思え、書で自分を表現できる生徒になってほしい!そんな授業をめざした先生のもとで書かれた素敵な作品の数々がここに。

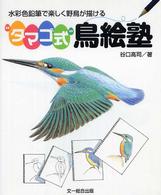

“タマゴ式”鳥絵塾;水彩色鉛筆で楽しく野鳥が描ける 谷口高司著 文一総合出版 2005・・・色鉛筆で花を描いたり、可愛いイラストを描いたりする本はたくさんあったが、この鳥絵塾は、大きめのタマゴを一つ描いて、その上に小タマゴを乗せ、足の位置を決め、目・嘴・尾を書くという手順で様々な鳥の描き方を伝授。絵心のない人もおもわず鳥の絵を描きたくなるような魅力がある本。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 詩とイラスト関連ブックリスト.xls

キーワード1 詩画集 キーワード2 イラスト キーワード3 書 授業計画・指導案等 詩の創作指導計画.pdf 児童・生徒の作品 授業者 荻野聡 授業者コメント 本単元では、生徒たちは「四行詩」→「自由詩」→「ポストカード」と三段階に分けて創作を行った。まず「四行詩」の創作では、ただつらつらと言葉を書き連ねるのではなく、構成を考えて表現することで、より表現が豊かになることを学習した。次に「自由詩」の創作では、字体や文字の大きさや配置などを工夫して、視覚的な味わいを持つ詩を創作した。最後に「ポストカード」の創作では、イラストと詩とが融合して生み出す味わいについて学習した。その際、学校司書と連携し、詩画集やイラストの書き方などの資料を用意して生徒たちに提示した。「ポストカード」の創作は図書館で行い、実物の写真を確認したりイラストタッチでの動物の描きかたを参考にしたりして、大いに図書館の資料を活用していた。また、資料を視覚的な参考にするだけでなく、花言葉を調べる生徒や動物図鑑でウナギの生態について調べる生徒も見られた。 本単元を振り返ってみて、創作における資料活用の重要性に気づかされた。教室で行った前二つの創作に比べ、図書館での「ポストカード」の創作において、生徒の学習に対する主体性が明らかに変わったように感じている。出来上がった作品を見ても、実際に資料を手にとって創作した作品は具体的であり、その生徒らしさがにじみ出てくるようであった。作文や詩などを創作する場合、生徒は自己の内面をある程度さらけださねばならない。その際、抵抗感を感じる生徒はどうしても表面的な言葉の選び方をしてしまったり、何かを皮肉って終わらせてしまったりする場合が多い。それらの作品の多くは非常に「概念的」であり、それを打開したいというのが授業者のかねてからの願いでもあった。 今回、図書館と連携して創作の授業を行ってみて、実際に資料を探して手に取ることのできる図書館という場が、生徒にとって実に創作に向く場であることがわかった。本単元での経験を生かし、今後も図書館との連携を視野に入れた授業づくりを構想していきたいと考える。

司書・司書教諭コメント 最初の依頼は、作品のイメージづくりのため、資料を用意してほしいということだったが、1年生の最後の授業ということもあり、作品の制作も図書館で行っては?と提案。ポストカードも色鉛筆と筆ペンを使ってとのことだったので、図書館での作業も無理なくできるのではと考えた。しかし、色鉛筆ではなく絵の具で描きたい生徒も少なくなかったので、狭い図書館ではちょっとやりにくい生徒もいたかもしれない。制作自体はどの生徒も楽しげに取り組み、必要に応じて図書館の資料も使う姿が見うけられ、授業をされた先生にも、図書館が創作に向く場所であると感じてもらえた。後日生徒に、この授業を教室でやるのとはどう違うのかを聞いてみた。教室は教えてもらう場所というイメージが強く、自分が本当は描きたいなと思うものも、こんなものを描いたらまずいかな・・・という自己規制をしてしまいがち。でも図書館だと、色々な物があるし、普段の自分でいてもいい場所なので、作品にも自由な気持ちで向かい合えた・・・という答えが返ってきた。授業終了後、図書館に全員の作品を飾り、2.・3年生や他教科の先生方にもみてもらった。1年生も他クラスの作品をじっくり鑑賞する姿が見受けられた。この授業を通じて、図書館をより身近に感じられる1年生が増えた気がする。

情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2010.3.9 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3863370 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0031 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 詩の創作を楽しもう 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供・場所提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 自作の詩にイラストをつけたポストカードを作らせたいので、参考になるような詩画集を用意してほしい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 「折々の詩 四編」(教育出版中1) 「わたしの好きな春の言葉」(同上) 「まだ言葉にならないものを描く」(同上) 3つの教材をもとに、詩を味わい、自分達で4行詩・自由詩をつくる授業を第六時まで行った。第七時に「花の詩画集」(同上)を学習し、自分達でも詩とイラストをあわせたポストカードを作らせたい。イメージを膨らませるためにも、いろいろな詩画集を用意してほしいとのこと。そこで、その後の授業計画を伺い、作品づくりまで図書館で行うことにした。詩画集だけでなく、書の本、色鉛筆の本なども用意することにした。

提示資料 今回は詩画集・書の本・色鉛筆の本を提供。その他必要に応じて、館内の資料を使っていた。各分野から一冊ずつ紹介。

あなたの手のひら;花の詩画集 星野富弘著 偕成社 1999・・・絵と文字という別のものを、一枚の紙の中に描いていくうちに少しずつわかってきたのですが、絵も詩も少し欠けていた方が良いような気がします。欠けているもの同士が一枚の画用紙におさまった時、調和のとれた作品になるのです。・・・おわりに に書かれた著者の言葉です。

書で自己表現;自分と向き合う高校生たち 須田章七郎著 大月書店・・・高校教諭の著者は、名跡と言われる古典作品を手本に練習することの繰り返し(=臨書)に大いなる疑問を抱きます。深い悩みや問題を抱えて教室に坐っている高校生たちに技術偏重の書道の授業をし続けても、彼らの心には響かない。自分は本当は書を通して何を学んでほしいのか・・・。そして辿り着いた結論は、筆を持つことが楽しいと思え、書で自分を表現できる生徒になってほしい!そんな授業をめざした先生のもとで書かれた素敵な作品の数々がここに。

“タマゴ式”鳥絵塾;水彩色鉛筆で楽しく野鳥が描ける 谷口高司著 文一総合出版 2005・・・色鉛筆で花を描いたり、可愛いイラストを描いたりする本はたくさんあったが、この鳥絵塾は、大きめのタマゴを一つ描いて、その上に小タマゴを乗せ、足の位置を決め、目・嘴・尾を書くという手順で様々な鳥の描き方を伝授。絵心のない人もおもわず鳥の絵を描きたくなるような魅力がある本。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 詩とイラスト関連ブックリスト.xls

キーワード1 詩画集 キーワード2 イラスト キーワード3 書 授業計画・指導案等 詩の創作指導計画.pdf 児童・生徒の作品 授業者 荻野聡 授業者コメント 本単元では、生徒たちは「四行詩」→「自由詩」→「ポストカード」と三段階に分けて創作を行った。まず「四行詩」の創作では、ただつらつらと言葉を書き連ねるのではなく、構成を考えて表現することで、より表現が豊かになることを学習した。次に「自由詩」の創作では、字体や文字の大きさや配置などを工夫して、視覚的な味わいを持つ詩を創作した。最後に「ポストカード」の創作では、イラストと詩とが融合して生み出す味わいについて学習した。その際、学校司書と連携し、詩画集やイラストの書き方などの資料を用意して生徒たちに提示した。「ポストカード」の創作は図書館で行い、実物の写真を確認したりイラストタッチでの動物の描きかたを参考にしたりして、大いに図書館の資料を活用していた。また、資料を視覚的な参考にするだけでなく、花言葉を調べる生徒や動物図鑑でウナギの生態について調べる生徒も見られた。 本単元を振り返ってみて、創作における資料活用の重要性に気づかされた。教室で行った前二つの創作に比べ、図書館での「ポストカード」の創作において、生徒の学習に対する主体性が明らかに変わったように感じている。出来上がった作品を見ても、実際に資料を手にとって創作した作品は具体的であり、その生徒らしさがにじみ出てくるようであった。作文や詩などを創作する場合、生徒は自己の内面をある程度さらけださねばならない。その際、抵抗感を感じる生徒はどうしても表面的な言葉の選び方をしてしまったり、何かを皮肉って終わらせてしまったりする場合が多い。それらの作品の多くは非常に「概念的」であり、それを打開したいというのが授業者のかねてからの願いでもあった。 今回、図書館と連携して創作の授業を行ってみて、実際に資料を探して手に取ることのできる図書館という場が、生徒にとって実に創作に向く場であることがわかった。本単元での経験を生かし、今後も図書館との連携を視野に入れた授業づくりを構想していきたいと考える。

司書・司書教諭コメント 最初の依頼は、作品のイメージづくりのため、資料を用意してほしいということだったが、1年生の最後の授業ということもあり、作品の制作も図書館で行っては?と提案。ポストカードも色鉛筆と筆ペンを使ってとのことだったので、図書館での作業も無理なくできるのではと考えた。しかし、色鉛筆ではなく絵の具で描きたい生徒も少なくなかったので、狭い図書館ではちょっとやりにくい生徒もいたかもしれない。制作自体はどの生徒も楽しげに取り組み、必要に応じて図書館の資料も使う姿が見うけられ、授業をされた先生にも、図書館が創作に向く場所であると感じてもらえた。後日生徒に、この授業を教室でやるのとはどう違うのかを聞いてみた。教室は教えてもらう場所というイメージが強く、自分が本当は描きたいなと思うものも、こんなものを描いたらまずいかな・・・という自己規制をしてしまいがち。でも図書館だと、色々な物があるし、普段の自分でいてもいい場所なので、作品にも自由な気持ちで向かい合えた・・・という答えが返ってきた。授業終了後、図書館に全員の作品を飾り、2.・3年生や他教科の先生方にもみてもらった。1年生も他クラスの作品をじっくり鑑賞する姿が見受けられた。この授業を通じて、図書館をより身近に感じられる1年生が増えた気がする。

情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2010.3.9 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3863370 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0031 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | 詩の創作を楽しもう |

| 対象学年 | 中1 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供・場所提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 自作の詩にイラストをつけたポストカードを作らせたいので、参考になるような詩画集を用意してほしい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 「折々の詩 四編」(教育出版中1) 「わたしの好きな春の言葉」(同上) 「まだ言葉にならないものを描く」(同上) 3つの教材をもとに、詩を味わい、自分達で4行詩・自由詩をつくる授業を第六時まで行った。第七時に「花の詩画集」(同上)を学習し、自分達でも詩とイラストをあわせたポストカードを作らせたい。イメージを膨らませるためにも、いろいろな詩画集を用意してほしいとのこと。そこで、その後の授業計画を伺い、作品づくりまで図書館で行うことにした。詩画集だけでなく、書の本、色鉛筆の本なども用意することにした。 |

| 提示資料 | 今回は詩画集・書の本・色鉛筆の本を提供。その他必要に応じて、館内の資料を使っていた。各分野から一冊ずつ紹介。 |

| あなたの手のひら;花の詩画集 星野富弘著 偕成社 1999・・・絵と文字という別のものを、一枚の紙の中に描いていくうちに少しずつわかってきたのですが、絵も詩も少し欠けていた方が良いような気がします。欠けているもの同士が一枚の画用紙におさまった時、調和のとれた作品になるのです。・・・おわりに に書かれた著者の言葉です。 |

| 書で自己表現;自分と向き合う高校生たち 須田章七郎著 大月書店・・・高校教諭の著者は、名跡と言われる古典作品を手本に練習することの繰り返し(=臨書)に大いなる疑問を抱きます。深い悩みや問題を抱えて教室に坐っている高校生たちに技術偏重の書道の授業をし続けても、彼らの心には響かない。自分は本当は書を通して何を学んでほしいのか・・・。そして辿り着いた結論は、筆を持つことが楽しいと思え、書で自分を表現できる生徒になってほしい!そんな授業をめざした先生のもとで書かれた素敵な作品の数々がここに。 |

| “タマゴ式”鳥絵塾;水彩色鉛筆で楽しく野鳥が描ける 谷口高司著 文一総合出版 2005・・・色鉛筆で花を描いたり、可愛いイラストを描いたりする本はたくさんあったが、この鳥絵塾は、大きめのタマゴを一つ描いて、その上に小タマゴを乗せ、足の位置を決め、目・嘴・尾を書くという手順で様々な鳥の描き方を伝授。絵心のない人もおもわず鳥の絵を描きたくなるような魅力がある本。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | 詩とイラスト関連ブックリスト.xls |

| キーワード1 | 詩画集 |

| キーワード2 | イラスト |

| キーワード3 | 書 |

| 授業計画・指導案等 | 詩の創作指導計画.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 荻野聡 |

| 授業者コメント | 本単元では、生徒たちは「四行詩」→「自由詩」→「ポストカード」と三段階に分けて創作を行った。まず「四行詩」の創作では、ただつらつらと言葉を書き連ねるのではなく、構成を考えて表現することで、より表現が豊かになることを学習した。次に「自由詩」の創作では、字体や文字の大きさや配置などを工夫して、視覚的な味わいを持つ詩を創作した。最後に「ポストカード」の創作では、イラストと詩とが融合して生み出す味わいについて学習した。その際、学校司書と連携し、詩画集やイラストの書き方などの資料を用意して生徒たちに提示した。「ポストカード」の創作は図書館で行い、実物の写真を確認したりイラストタッチでの動物の描きかたを参考にしたりして、大いに図書館の資料を活用していた。また、資料を視覚的な参考にするだけでなく、花言葉を調べる生徒や動物図鑑でウナギの生態について調べる生徒も見られた。 本単元を振り返ってみて、創作における資料活用の重要性に気づかされた。教室で行った前二つの創作に比べ、図書館での「ポストカード」の創作において、生徒の学習に対する主体性が明らかに変わったように感じている。出来上がった作品を見ても、実際に資料を手にとって創作した作品は具体的であり、その生徒らしさがにじみ出てくるようであった。作文や詩などを創作する場合、生徒は自己の内面をある程度さらけださねばならない。その際、抵抗感を感じる生徒はどうしても表面的な言葉の選び方をしてしまったり、何かを皮肉って終わらせてしまったりする場合が多い。それらの作品の多くは非常に「概念的」であり、それを打開したいというのが授業者のかねてからの願いでもあった。 今回、図書館と連携して創作の授業を行ってみて、実際に資料を探して手に取ることのできる図書館という場が、生徒にとって実に創作に向く場であることがわかった。本単元での経験を生かし、今後も図書館との連携を視野に入れた授業づくりを構想していきたいと考える。 |

| 司書・司書教諭コメント | 最初の依頼は、作品のイメージづくりのため、資料を用意してほしいということだったが、1年生の最後の授業ということもあり、作品の制作も図書館で行っては?と提案。ポストカードも色鉛筆と筆ペンを使ってとのことだったので、図書館での作業も無理なくできるのではと考えた。しかし、色鉛筆ではなく絵の具で描きたい生徒も少なくなかったので、狭い図書館ではちょっとやりにくい生徒もいたかもしれない。制作自体はどの生徒も楽しげに取り組み、必要に応じて図書館の資料も使う姿が見うけられ、授業をされた先生にも、図書館が創作に向く場所であると感じてもらえた。後日生徒に、この授業を教室でやるのとはどう違うのかを聞いてみた。教室は教えてもらう場所というイメージが強く、自分が本当は描きたいなと思うものも、こんなものを描いたらまずいかな・・・という自己規制をしてしまいがち。でも図書館だと、色々な物があるし、普段の自分でいてもいい場所なので、作品にも自由な気持ちで向かい合えた・・・という答えが返ってきた。授業終了後、図書館に全員の作品を飾り、2.・3年生や他教科の先生方にもみてもらった。1年生も他クラスの作品をじっくり鑑賞する姿が見受けられた。この授業を通じて、図書館をより身近に感じられる1年生が増えた気がする。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |

| 事例作成日 | 2010.3.9 |

| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |

記入者:村上