お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0417 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 仮名の由来 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 教科書掲載の「おそば」「うなぎ」以外にもくずし字を読ませたい 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 読めないくずし字に向き合った時、児童が「読みたい」と思うのはどのようなものか

提示資料 児童が手にした資料から

和本バンクよりお借りした『平家物語』

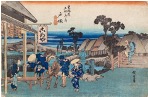

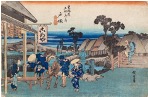

東京富士美術館ホームページより「東海道五十三次 宿場 戸塚」 歌川広重 作

児童には、看板の文字を読んでもらった。

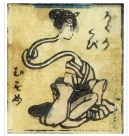

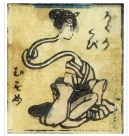

怪異・妖怪画像データベースより 「ろくろくび」(画像提供 国際日本文化研究センター)

児童が読めそうなものをピックアップしたうちの1枚 参考資料(含HP) 東京富士美術館HP 参考資料リンク https://www.nichibun.ac.jp/YoukaiGazouMenu/ ブックリスト 和本一覧および使用したデータ.xlsx

キーワード1 仮名 キーワード2 くずし字 キーワード3 和本 授業計画・指導案等 授業の流れあざ一.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 鈴木夏未 授業者コメント 6年生をもつたびに、本単元を進めるときにくずし字の例の種類に物足りなさを感じていた。そこで学校司書に相談したところ、東京富士美術館HPや和本バンクを紹介してもらった。

社会科の教科書や資料集でも目にしたことのある東海道五十三次の絵を皮切りに、児童たちは「これはなんて読むのだろう」とよりくずし字に興味を持ち始めた。描かれている人の様子や背景などから、書かれている言葉を予想し話し合う姿が見られた。

実際に和本を触ることにより、国語のくずし字の学習だけではなく社会の歴史の学習にもつなげることができ有意義な時間となった。

本単元を扱うにあたって、教科書を読み簡潔に終わらせてしまうことがあった。しかし、教科書に掲載されているものだけではなく、児童に馴染みあるものなどを見せる大切さを改めて感じた。

今後は、国語の学習の「材」として次の6年生にも引き継いでいけることを願う。 司書・司書教諭コメント ジャパンサーチなどで古典籍資料もうまく授業支援で提供できたらいいなと思ってたところに今回依頼をいただいた。歌川広重の浮世絵を教材に使えたら楽しいのでは、というところから3枚の浮世絵を提示した。また、怪異妖怪画像データーベースでも児童がなんとか読めそうなおばけや妖怪をピックアップした。こちらが予想したよりも苦戦していたが、クイズのように児童は絵を見ながらくずし字を読んでいた。しかし、この単元の指導目標は①仮名の由来、特質などについて理解することができる、②先人たちが工夫を重ね継承してきた文字や表記を児童たちが大切に考え、未来に伝えていこうとする態度をもつこと、であり、インターネット資料だけでは②の目標に関してはなかなか難しかったため、今回1時間の小単元だったが、和本バンクから和本をお借りすることになった。『平家物語』『竹取物語』『姿百人一首小倉錦』など11点お借りして、実際に子ども達が手に取って和本に触れたことで、授業後の児童の感想からも災害も多く、戦争も経験した日本でこのような資料が守り伝えられてきたことを実感できたようだった。江戸時代に実際に女子用の教科書として使用されていた『姿百人一首小倉錦』を手に取り、自分たちと同じくらいの年の子が勉強していたんだと思いをはせている児童もいた。また、5年生の教科書に掲載されている『竹取物語』のはじめの部分は暗記している児童もいて、なんとか読めている姿もみられた。「歴史は好きではなかったけど、もっと昔の本や歴史について調べたい」という感想もあった。中学生以上になるとどうしても試験勉強と絡めた古典となるが、小学生のうちに古典籍で楽しい経験ができると、次の学びへの大きな原動力になるのではないかと思われる。 情報提供校 横浜市立あざみ野第一小学校 事例作成日 事例作成 2023年3月10日 /授業実践 2022年 11月26日 事例作成者氏名 学校司書 近江弥穂子

記入者:村上

カウンタ

3863391 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0417 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 仮名の由来 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 教科書掲載の「おそば」「うなぎ」以外にもくずし字を読ませたい 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 読めないくずし字に向き合った時、児童が「読みたい」と思うのはどのようなものか

提示資料 児童が手にした資料から

和本バンクよりお借りした『平家物語』

東京富士美術館ホームページより「東海道五十三次 宿場 戸塚」 歌川広重 作

児童には、看板の文字を読んでもらった。

怪異・妖怪画像データベースより 「ろくろくび」(画像提供 国際日本文化研究センター)

児童が読めそうなものをピックアップしたうちの1枚 参考資料(含HP) 東京富士美術館HP 参考資料リンク https://www.nichibun.ac.jp/YoukaiGazouMenu/ ブックリスト 和本一覧および使用したデータ.xlsx

キーワード1 仮名 キーワード2 くずし字 キーワード3 和本 授業計画・指導案等 授業の流れあざ一.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 鈴木夏未 授業者コメント 6年生をもつたびに、本単元を進めるときにくずし字の例の種類に物足りなさを感じていた。そこで学校司書に相談したところ、東京富士美術館HPや和本バンクを紹介してもらった。

社会科の教科書や資料集でも目にしたことのある東海道五十三次の絵を皮切りに、児童たちは「これはなんて読むのだろう」とよりくずし字に興味を持ち始めた。描かれている人の様子や背景などから、書かれている言葉を予想し話し合う姿が見られた。

実際に和本を触ることにより、国語のくずし字の学習だけではなく社会の歴史の学習にもつなげることができ有意義な時間となった。

本単元を扱うにあたって、教科書を読み簡潔に終わらせてしまうことがあった。しかし、教科書に掲載されているものだけではなく、児童に馴染みあるものなどを見せる大切さを改めて感じた。

今後は、国語の学習の「材」として次の6年生にも引き継いでいけることを願う。 司書・司書教諭コメント ジャパンサーチなどで古典籍資料もうまく授業支援で提供できたらいいなと思ってたところに今回依頼をいただいた。歌川広重の浮世絵を教材に使えたら楽しいのでは、というところから3枚の浮世絵を提示した。また、怪異妖怪画像データーベースでも児童がなんとか読めそうなおばけや妖怪をピックアップした。こちらが予想したよりも苦戦していたが、クイズのように児童は絵を見ながらくずし字を読んでいた。しかし、この単元の指導目標は①仮名の由来、特質などについて理解することができる、②先人たちが工夫を重ね継承してきた文字や表記を児童たちが大切に考え、未来に伝えていこうとする態度をもつこと、であり、インターネット資料だけでは②の目標に関してはなかなか難しかったため、今回1時間の小単元だったが、和本バンクから和本をお借りすることになった。『平家物語』『竹取物語』『姿百人一首小倉錦』など11点お借りして、実際に子ども達が手に取って和本に触れたことで、授業後の児童の感想からも災害も多く、戦争も経験した日本でこのような資料が守り伝えられてきたことを実感できたようだった。江戸時代に実際に女子用の教科書として使用されていた『姿百人一首小倉錦』を手に取り、自分たちと同じくらいの年の子が勉強していたんだと思いをはせている児童もいた。また、5年生の教科書に掲載されている『竹取物語』のはじめの部分は暗記している児童もいて、なんとか読めている姿もみられた。「歴史は好きではなかったけど、もっと昔の本や歴史について調べたい」という感想もあった。中学生以上になるとどうしても試験勉強と絡めた古典となるが、小学生のうちに古典籍で楽しい経験ができると、次の学びへの大きな原動力になるのではないかと思われる。 情報提供校 横浜市立あざみ野第一小学校 事例作成日 事例作成 2023年3月10日 /授業実践 2022年 11月26日 事例作成者氏名 学校司書 近江弥穂子

記入者:村上

カウンタ

3863391 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0417 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 国語 |

| 単元 | 仮名の由来 |

| 対象学年 | 高学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 教科書掲載の「おそば」「うなぎ」以外にもくずし字を読ませたい |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 読めないくずし字に向き合った時、児童が「読みたい」と思うのはどのようなものか |

| 提示資料 | 児童が手にした資料から |

| 和本バンクよりお借りした『平家物語』 |

| 東京富士美術館ホームページより「東海道五十三次 宿場 戸塚」 歌川広重 作 児童には、看板の文字を読んでもらった。 |

| 怪異・妖怪画像データベースより 「ろくろくび」(画像提供 国際日本文化研究センター) 児童が読めそうなものをピックアップしたうちの1枚 |

| 参考資料(含HP) | 東京富士美術館HP |

| 参考資料リンク | https://www.nichibun.ac.jp/YoukaiGazouMenu/ |

| ブックリスト | 和本一覧および使用したデータ.xlsx |

| キーワード1 | 仮名 |

| キーワード2 | くずし字 |

| キーワード3 | 和本 |

| 授業計画・指導案等 | 授業の流れあざ一.pdf |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 鈴木夏未 |

| 授業者コメント | 6年生をもつたびに、本単元を進めるときにくずし字の例の種類に物足りなさを感じていた。そこで学校司書に相談したところ、東京富士美術館HPや和本バンクを紹介してもらった。 社会科の教科書や資料集でも目にしたことのある東海道五十三次の絵を皮切りに、児童たちは「これはなんて読むのだろう」とよりくずし字に興味を持ち始めた。描かれている人の様子や背景などから、書かれている言葉を予想し話し合う姿が見られた。 実際に和本を触ることにより、国語のくずし字の学習だけではなく社会の歴史の学習にもつなげることができ有意義な時間となった。 本単元を扱うにあたって、教科書を読み簡潔に終わらせてしまうことがあった。しかし、教科書に掲載されているものだけではなく、児童に馴染みあるものなどを見せる大切さを改めて感じた。 今後は、国語の学習の「材」として次の6年生にも引き継いでいけることを願う。 |

| 司書・司書教諭コメント | ジャパンサーチなどで古典籍資料もうまく授業支援で提供できたらいいなと思ってたところに今回依頼をいただいた。歌川広重の浮世絵を教材に使えたら楽しいのでは、というところから3枚の浮世絵を提示した。また、怪異妖怪画像データーベースでも児童がなんとか読めそうなおばけや妖怪をピックアップした。こちらが予想したよりも苦戦していたが、クイズのように児童は絵を見ながらくずし字を読んでいた。しかし、この単元の指導目標は①仮名の由来、特質などについて理解することができる、②先人たちが工夫を重ね継承してきた文字や表記を児童たちが大切に考え、未来に伝えていこうとする態度をもつこと、であり、インターネット資料だけでは②の目標に関してはなかなか難しかったため、今回1時間の小単元だったが、和本バンクから和本をお借りすることになった。『平家物語』『竹取物語』『姿百人一首小倉錦』など11点お借りして、実際に子ども達が手に取って和本に触れたことで、授業後の児童の感想からも災害も多く、戦争も経験した日本でこのような資料が守り伝えられてきたことを実感できたようだった。江戸時代に実際に女子用の教科書として使用されていた『姿百人一首小倉錦』を手に取り、自分たちと同じくらいの年の子が勉強していたんだと思いをはせている児童もいた。また、5年生の教科書に掲載されている『竹取物語』のはじめの部分は暗記している児童もいて、なんとか読めている姿もみられた。「歴史は好きではなかったけど、もっと昔の本や歴史について調べたい」という感想もあった。中学生以上になるとどうしても試験勉強と絡めた古典となるが、小学生のうちに古典籍で楽しい経験ができると、次の学びへの大きな原動力になるのではないかと思われる。 |

| 情報提供校 | 横浜市立あざみ野第一小学校 |

| 事例作成日 | 事例作成 2023年3月10日 /授業実践 2022年 11月26日 |

| 事例作成者氏名 | 学校司書 近江弥穂子 |

記入者:村上