お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0055 校種 小学校 教科・領域等 総合 単元 「百科事典を学ぼう」 対象学年 中学年 活用・支援の種類 図書館活用の方法論のヒントになる授業社向けの参考資料を提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 百科事典について学ぶ授業を計画したい 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 注)この授業は2年生以上の学年に、それぞれ生活科・国語科・総合の授業時間のなかで行なえるよう工夫をしています。

提示資料

「教室・学校図書館で育てる小学生の情報リテラシー」

鎌田和宏 著

少年写真新聞社

2007年2月28日

子どもたちが本来持っている探究心を呼び起こし、自ら学ぶ力をつけさせる情報リテラシー教育の成果を具体的な実践例で分かりやすく教えてくれる一冊。司書と司書教諭のタッグチームの素晴らしさもこの本から学びました。

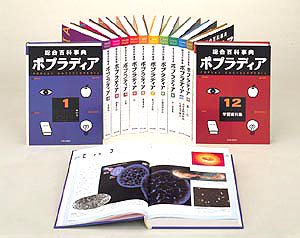

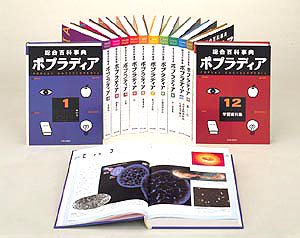

「総合百科事典 ポプラディア」

ポプラ社

2002年3月1日

キーワードを基にイメージをマップのように広げていき、自分の課題を発見・探究するという課題追究の方法を学ばせることができます。情報収集の基礎・基本を学ばせるのに最適なツールです。新訂版が2011年1月18日に出ましたので、更に活用しやすくなっていると思います。

「調べ学習の基礎の基礎」

赤木かん子 著

ポプラ社

2006年2月

赤木かん子さんの講演会を聞きに行き、求める情報を探し出す力を図書館で培うことの大切さを改めて教えてもらいました。本実践の第1時のワークシートは、赤木さんの実践をヒントにさせていただいています。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 百科事典 キーワード2 ポプラディア キーワード3 調べ学習 授業計画・指導案等 File0001.PDF 児童・生徒の作品 授業者 松島真奈美(司書教諭) 授業者コメント 情報リテラシー教育の単元開発を行い、3つの学習内容「図鑑を学ぼう」「国語辞典を学ぼう」「百科事典を学ぼう」を生活科や国語の学習内容と関連付けさせて9月から2月までの半年間をかけ指導しました。

本実践は、そのうちの一つ「百科事典を学ぼう」です。この授業設計はポプラ社の飯田建さんの実践をヒントに行いました。

本実践は平成19年度が初めての試みで、2年生向きにワークシートを吟味しています。その後も各学年の要望により出前授業を行い、中学年・高学年でも充分に活用できることがわかってきました。

この取り組みは、一つの知識を身につけると次のステージに上がって難しい問題に挑戦できるという、ゲーム感覚のワークシートを作成し、「クリアした!」という喜びを味あわせ、百科事典という低学年にはやや難しい参考図書の使い方を楽しく学ばせるところに特色があります。そのためにワークシートに使用する「項目」は低学年でも読んで理解できることに絞り、必ず図版や写真のあるものを選んでいます。ビンゴ形式で解答したり、グループで協力してデータを集める方式を工夫することで、低学年でも達成感を得ることのできる展開になりました。

この取り組みの結果、まず一番変わったのは子どもたちの意識です。知りたいことがあると、図書館に行って調べたり、司書に相談できる子が増えました。「本が置いてある場所=図書館」という意識から「情報の入り口=図書館」といった気持ちの変化に確かな手応えを感じました。

司書・司書教諭コメント 学級担任として、課題解決能力をどうやって育てていくか、その手立てに悩んでいたときに1冊をその当時の司書の方に紹介していただきました。その本の名は『教室・学校図書館で育てる小学生の情報リテラシー』(鎌田和宏著、少年写真新聞社)。ここには、「昆虫図鑑」の活用方法を指導したことで主体的に学ぼうとする意欲が高まった子どもたちの姿がありました。この本との出会いが、情報活用能力の育成が教科の学びを深めていくことにどれだけ効果があるのか探究してみようと試みるきっかけとなりました。その、情報リテラシーを身につけさせる単元開発を試みた1年間の中の実践の一つが本実践です。

当時、司書教諭として図書館主任を任されたという立場からも、読書活動の場のみならず、学習情報センターとしての学校図書館利用推進をしていきたいという願いがありました。そのために、子どもたちの学力を伸ばすには「学び方を学ばせる」ことが必要であると仮説をたて、市の研究会などでも授業を公開し第三者の評価を受けるなどして、その検証を進めました。

授業そのものには図書館司書は参加していませんが、情報リテラシーの学びを、ジャンル別図鑑→国語辞典→百科事典と3段階に分ける視点について授業者と司書が相談したり、この授業と同時並行して司書による配架や分類についての指導を行うなど、2者が協働できたことで、効果が向上しました。また、大量に同じ図鑑が必要なときに司書のネットワークを生かして資料を収集していただいたことも、これらの取り組みを成立させるのに必要不可欠な支援でした。

参照:金澤磨樹子「「ビンゴ」で百科事典入門」『先生と司書が選んだ調べるための本』(鎌田和宏・中山美由紀編著 少年写真新聞社 2008) p.20 情報提供校 鷹南学園三鷹市立中原小学校 事例作成日 H23.1.25 (実践日 H20.2~3月) 事例作成者氏名 松島真奈美(司書教諭)

記入者:村上

カウンタ

3863378 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0055 校種 小学校 教科・領域等 総合 単元 「百科事典を学ぼう」 対象学年 中学年 活用・支援の種類 図書館活用の方法論のヒントになる授業社向けの参考資料を提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 百科事典について学ぶ授業を計画したい 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 注)この授業は2年生以上の学年に、それぞれ生活科・国語科・総合の授業時間のなかで行なえるよう工夫をしています。

提示資料

「教室・学校図書館で育てる小学生の情報リテラシー」

鎌田和宏 著

少年写真新聞社

2007年2月28日

子どもたちが本来持っている探究心を呼び起こし、自ら学ぶ力をつけさせる情報リテラシー教育の成果を具体的な実践例で分かりやすく教えてくれる一冊。司書と司書教諭のタッグチームの素晴らしさもこの本から学びました。

「総合百科事典 ポプラディア」

ポプラ社

2002年3月1日

キーワードを基にイメージをマップのように広げていき、自分の課題を発見・探究するという課題追究の方法を学ばせることができます。情報収集の基礎・基本を学ばせるのに最適なツールです。新訂版が2011年1月18日に出ましたので、更に活用しやすくなっていると思います。

「調べ学習の基礎の基礎」

赤木かん子 著

ポプラ社

2006年2月

赤木かん子さんの講演会を聞きに行き、求める情報を探し出す力を図書館で培うことの大切さを改めて教えてもらいました。本実践の第1時のワークシートは、赤木さんの実践をヒントにさせていただいています。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト

キーワード1 百科事典 キーワード2 ポプラディア キーワード3 調べ学習 授業計画・指導案等 File0001.PDF 児童・生徒の作品 授業者 松島真奈美(司書教諭) 授業者コメント 情報リテラシー教育の単元開発を行い、3つの学習内容「図鑑を学ぼう」「国語辞典を学ぼう」「百科事典を学ぼう」を生活科や国語の学習内容と関連付けさせて9月から2月までの半年間をかけ指導しました。

本実践は、そのうちの一つ「百科事典を学ぼう」です。この授業設計はポプラ社の飯田建さんの実践をヒントに行いました。

本実践は平成19年度が初めての試みで、2年生向きにワークシートを吟味しています。その後も各学年の要望により出前授業を行い、中学年・高学年でも充分に活用できることがわかってきました。

この取り組みは、一つの知識を身につけると次のステージに上がって難しい問題に挑戦できるという、ゲーム感覚のワークシートを作成し、「クリアした!」という喜びを味あわせ、百科事典という低学年にはやや難しい参考図書の使い方を楽しく学ばせるところに特色があります。そのためにワークシートに使用する「項目」は低学年でも読んで理解できることに絞り、必ず図版や写真のあるものを選んでいます。ビンゴ形式で解答したり、グループで協力してデータを集める方式を工夫することで、低学年でも達成感を得ることのできる展開になりました。

この取り組みの結果、まず一番変わったのは子どもたちの意識です。知りたいことがあると、図書館に行って調べたり、司書に相談できる子が増えました。「本が置いてある場所=図書館」という意識から「情報の入り口=図書館」といった気持ちの変化に確かな手応えを感じました。

司書・司書教諭コメント 学級担任として、課題解決能力をどうやって育てていくか、その手立てに悩んでいたときに1冊をその当時の司書の方に紹介していただきました。その本の名は『教室・学校図書館で育てる小学生の情報リテラシー』(鎌田和宏著、少年写真新聞社)。ここには、「昆虫図鑑」の活用方法を指導したことで主体的に学ぼうとする意欲が高まった子どもたちの姿がありました。この本との出会いが、情報活用能力の育成が教科の学びを深めていくことにどれだけ効果があるのか探究してみようと試みるきっかけとなりました。その、情報リテラシーを身につけさせる単元開発を試みた1年間の中の実践の一つが本実践です。

当時、司書教諭として図書館主任を任されたという立場からも、読書活動の場のみならず、学習情報センターとしての学校図書館利用推進をしていきたいという願いがありました。そのために、子どもたちの学力を伸ばすには「学び方を学ばせる」ことが必要であると仮説をたて、市の研究会などでも授業を公開し第三者の評価を受けるなどして、その検証を進めました。

授業そのものには図書館司書は参加していませんが、情報リテラシーの学びを、ジャンル別図鑑→国語辞典→百科事典と3段階に分ける視点について授業者と司書が相談したり、この授業と同時並行して司書による配架や分類についての指導を行うなど、2者が協働できたことで、効果が向上しました。また、大量に同じ図鑑が必要なときに司書のネットワークを生かして資料を収集していただいたことも、これらの取り組みを成立させるのに必要不可欠な支援でした。

参照:金澤磨樹子「「ビンゴ」で百科事典入門」『先生と司書が選んだ調べるための本』(鎌田和宏・中山美由紀編著 少年写真新聞社 2008) p.20 情報提供校 鷹南学園三鷹市立中原小学校 事例作成日 H23.1.25 (実践日 H20.2~3月) 事例作成者氏名 松島真奈美(司書教諭)

記入者:村上

カウンタ

3863378 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0055 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 総合 |

| 単元 | 「百科事典を学ぼう」 |

| 対象学年 | 中学年 |

| 活用・支援の種類 | 図書館活用の方法論のヒントになる授業社向けの参考資料を提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 百科事典について学ぶ授業を計画したい |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 注)この授業は2年生以上の学年に、それぞれ生活科・国語科・総合の授業時間のなかで行なえるよう工夫をしています。 |

| 提示資料 | |

| 「教室・学校図書館で育てる小学生の情報リテラシー」 鎌田和宏 著 少年写真新聞社 2007年2月28日 子どもたちが本来持っている探究心を呼び起こし、自ら学ぶ力をつけさせる情報リテラシー教育の成果を具体的な実践例で分かりやすく教えてくれる一冊。司書と司書教諭のタッグチームの素晴らしさもこの本から学びました。 |

| 「総合百科事典 ポプラディア」 ポプラ社 2002年3月1日 キーワードを基にイメージをマップのように広げていき、自分の課題を発見・探究するという課題追究の方法を学ばせることができます。情報収集の基礎・基本を学ばせるのに最適なツールです。新訂版が2011年1月18日に出ましたので、更に活用しやすくなっていると思います。 |

| 「調べ学習の基礎の基礎」 赤木かん子 著 ポプラ社 2006年2月 赤木かん子さんの講演会を聞きに行き、求める情報を探し出す力を図書館で培うことの大切さを改めて教えてもらいました。本実践の第1時のワークシートは、赤木さんの実践をヒントにさせていただいています。 |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | http:// |

| ブックリスト | |

| キーワード1 | 百科事典 |

| キーワード2 | ポプラディア |

| キーワード3 | 調べ学習 |

| 授業計画・指導案等 | File0001.PDF |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 松島真奈美(司書教諭) |

| 授業者コメント | 情報リテラシー教育の単元開発を行い、3つの学習内容「図鑑を学ぼう」「国語辞典を学ぼう」「百科事典を学ぼう」を生活科や国語の学習内容と関連付けさせて9月から2月までの半年間をかけ指導しました。 本実践は、そのうちの一つ「百科事典を学ぼう」です。この授業設計はポプラ社の飯田建さんの実践をヒントに行いました。 本実践は平成19年度が初めての試みで、2年生向きにワークシートを吟味しています。その後も各学年の要望により出前授業を行い、中学年・高学年でも充分に活用できることがわかってきました。 この取り組みは、一つの知識を身につけると次のステージに上がって難しい問題に挑戦できるという、ゲーム感覚のワークシートを作成し、「クリアした!」という喜びを味あわせ、百科事典という低学年にはやや難しい参考図書の使い方を楽しく学ばせるところに特色があります。そのためにワークシートに使用する「項目」は低学年でも読んで理解できることに絞り、必ず図版や写真のあるものを選んでいます。ビンゴ形式で解答したり、グループで協力してデータを集める方式を工夫することで、低学年でも達成感を得ることのできる展開になりました。 この取り組みの結果、まず一番変わったのは子どもたちの意識です。知りたいことがあると、図書館に行って調べたり、司書に相談できる子が増えました。「本が置いてある場所=図書館」という意識から「情報の入り口=図書館」といった気持ちの変化に確かな手応えを感じました。 |

| 司書・司書教諭コメント | 学級担任として、課題解決能力をどうやって育てていくか、その手立てに悩んでいたときに1冊をその当時の司書の方に紹介していただきました。その本の名は『教室・学校図書館で育てる小学生の情報リテラシー』(鎌田和宏著、少年写真新聞社)。ここには、「昆虫図鑑」の活用方法を指導したことで主体的に学ぼうとする意欲が高まった子どもたちの姿がありました。この本との出会いが、情報活用能力の育成が教科の学びを深めていくことにどれだけ効果があるのか探究してみようと試みるきっかけとなりました。その、情報リテラシーを身につけさせる単元開発を試みた1年間の中の実践の一つが本実践です。 当時、司書教諭として図書館主任を任されたという立場からも、読書活動の場のみならず、学習情報センターとしての学校図書館利用推進をしていきたいという願いがありました。そのために、子どもたちの学力を伸ばすには「学び方を学ばせる」ことが必要であると仮説をたて、市の研究会などでも授業を公開し第三者の評価を受けるなどして、その検証を進めました。 授業そのものには図書館司書は参加していませんが、情報リテラシーの学びを、ジャンル別図鑑→国語辞典→百科事典と3段階に分ける視点について授業者と司書が相談したり、この授業と同時並行して司書による配架や分類についての指導を行うなど、2者が協働できたことで、効果が向上しました。また、大量に同じ図鑑が必要なときに司書のネットワークを生かして資料を収集していただいたことも、これらの取り組みを成立させるのに必要不可欠な支援でした。 参照:金澤磨樹子「「ビンゴ」で百科事典入門」『先生と司書が選んだ調べるための本』(鎌田和宏・中山美由紀編著 少年写真新聞社 2008) p.20 |

| 情報提供校 | 鷹南学園三鷹市立中原小学校 |

| 事例作成日 | H23.1.25 (実践日 H20.2~3月) |

| 事例作成者氏名 | 松島真奈美(司書教諭) |

記入者:村上