お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0060 校種 小学校 教科・領域等 図工美術工芸書道 単元 題材名:『ここにいるよ』 (身近な材料や場所の特徴から意味をつくり,物語を表す活動) 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料情報提供、資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 日常的な風景で、さりげなくて、かつ、ストーリ性のある写真集や絵本はないか。(小5) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 普段から、校内の日常の風景から「顔」を見つけたり、自分の作品を校内のお気に入りの場所において撮影したりしている図工の活動を目にしているので、そのような活動の延長と考えればよいかということを確認した。

提示資料 神岡学氏の作品

(児童作品は 指導案に中に組込)

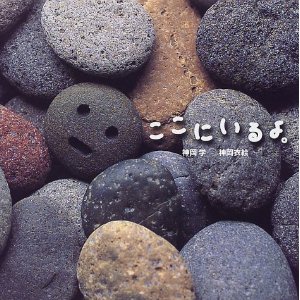

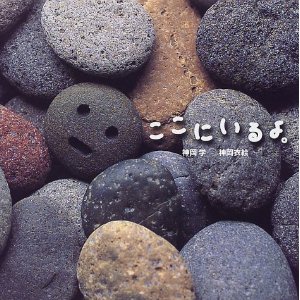

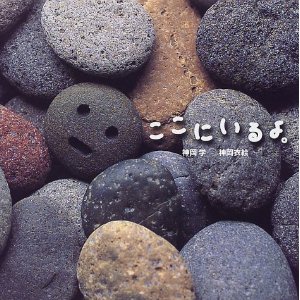

『ここにいるよ』 神岡学 ダイヤモンド社 1999年 ISBN:978-4478950371

目と口が丸と棒で簡単に描かれているにもかかわらず、愛嬌のある顔にみえる小石が、石ころの間にいたり、草むらにいたり……。あちたこちらに場所を移して、写真に写つる風景と、さりげない一言が小石の気持ちや存在を際立たせている。写真集なのか写真絵本なのか、物語詩のようでもあり…。(中山)

『空になるとき 生まれかわった流木たちⅡ』 神岡学 ダイヤモンド社 1997年 ISBN:978-4-478-95027-2

木でできた「ひとたち」が様々な自然や生き物と出会う物語として、写真で構成された3巻のうちの第二巻。「流木のように静かでやさしく」自然を眺める眼差しは、ぜひ子どもたちに培いたい感性でもある。一枚の写真を眺め、作者の短いコメントから異空間に誘われる表現は、詞と絵画をいっぺんに味わえる世界である。(立川)

『ぱるるん ぼくは ヘリコプ太』 神岡学 講談社 2003年 ISBN:978-4063661040

主人公の小さな「ヘリコプ太」が旅して友達を見つける物語で、幼児にも楽しめる。しかし、自然の風景写真に主人公のシールを貼って物語を読み手がつくる構成は、児童の造形的な意味づくりに限りなく近い。また、様々なモノや自然と出会う場面には、「色や形」に注目したセリフが盛り込まれていて楽しい。(立川) 参考資料(含HP) http://www.k-museum.jp/ 参考資料リンク http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000142288 ブックリスト 神岡学の本 2011.xls

キーワード1 日常風景 キーワード2 物語 キーワード3 出会い 授業計画・指導案等 ここにいるよ指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 立川泰史 授業者コメント ありふれた日常を見つめ直すという『ここにいるよ』の著者のまなざしは,そのまま子どもの学習活動として展開できる内容だと直感した。普段の図工の学習活動を見ている司書だからこそ選び出せる本だったのだと思う。内容を活動化するだけでなく、著者本人との「出会い」を構想・実現できたことが子どもの学習経験をさらに意味深くした。子どもたちは、小石でつくった主人公を様々な場所に置きながら神岡氏の手法から学んだ物語づくりを経験する。ありふれた場所の特徴を見いだして想像を広げることは、多様な見方や感じ方を表現に落とし込む作家の工夫を味わい直す体験になったようだ。また、こうした活動を神岡氏本人を交えて語り合うことを通して、表現文化とのアクチュアルな「出会い」が果たせた気がする。

参照:立川泰史「図画工作科における「文化的資源」の教材化に関する考察―生活世界の今をつくる「ひと・こと」との出会いを中心に」『教材学会』22,2011,p31‐39

司書・司書教諭コメント 「先生、ここ(本棚)を写しにきました。」とカメラを持って、図工の時間の子どもたちが図書館内にもやってくる。聞けばお気に入りの場所に自分の作品をおいてカメラに収める課題だという。見ると、外の池にも、階段にも。顔にみえる風景を撮ってくるとかいう課題も聞いた。そんな立川先生の授業が、自分にとって、なにかなじみのあるような気にさせられていたのだが、この教材探しのレファレンスを受けた時に、あの本だ!と某公共図書館の棚に飾ってあった本の表紙の画像がはっきりと浮かび上がった。

しかし、その後が大変だった。書名も著者名も全く覚えていない。その公共図書館のホームページをみて、当時の購入リストや、想定される分類一覧とかを見たが、出てこない。引っ越しをしているので、その図書館には遠くて行けない。結局表紙画像の記憶から「小石 写真 物語」と3語を検索エンジンにかけて出てきたサイトを順番に見ていったところ、ようやく見つけることができた。ヤングアダルト向きの癒し系図書として記憶に残っていたのだが、こんなに素敵な授業になるとは驚きだった。さりげない本音がこの本のポイントだろう。

今まで受けた中で、もっとも難しいレファレンスといえる。その後、入手可能な著者の本をすべて購入。中学年・高学年ともに評判で、よく借りられている。

追記:国立国会図書館レファレンス協同データベース 事例A0060 として、転載しました。

http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000142288 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2011.2.19 実践日2008.11.15 事例作成者氏名 中山美由紀

記入者:中山(主担)

カウンタ

3863372 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0060 校種 小学校 教科・領域等 図工美術工芸書道 単元 題材名:『ここにいるよ』 (身近な材料や場所の特徴から意味をつくり,物語を表す活動) 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料情報提供、資料提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) 日常的な風景で、さりげなくて、かつ、ストーリ性のある写真集や絵本はないか。(小5) 授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 普段から、校内の日常の風景から「顔」を見つけたり、自分の作品を校内のお気に入りの場所において撮影したりしている図工の活動を目にしているので、そのような活動の延長と考えればよいかということを確認した。

提示資料 神岡学氏の作品

(児童作品は 指導案に中に組込)

『ここにいるよ』 神岡学 ダイヤモンド社 1999年 ISBN:978-4478950371

目と口が丸と棒で簡単に描かれているにもかかわらず、愛嬌のある顔にみえる小石が、石ころの間にいたり、草むらにいたり……。あちたこちらに場所を移して、写真に写つる風景と、さりげない一言が小石の気持ちや存在を際立たせている。写真集なのか写真絵本なのか、物語詩のようでもあり…。(中山)

『空になるとき 生まれかわった流木たちⅡ』 神岡学 ダイヤモンド社 1997年 ISBN:978-4-478-95027-2

木でできた「ひとたち」が様々な自然や生き物と出会う物語として、写真で構成された3巻のうちの第二巻。「流木のように静かでやさしく」自然を眺める眼差しは、ぜひ子どもたちに培いたい感性でもある。一枚の写真を眺め、作者の短いコメントから異空間に誘われる表現は、詞と絵画をいっぺんに味わえる世界である。(立川)

『ぱるるん ぼくは ヘリコプ太』 神岡学 講談社 2003年 ISBN:978-4063661040

主人公の小さな「ヘリコプ太」が旅して友達を見つける物語で、幼児にも楽しめる。しかし、自然の風景写真に主人公のシールを貼って物語を読み手がつくる構成は、児童の造形的な意味づくりに限りなく近い。また、様々なモノや自然と出会う場面には、「色や形」に注目したセリフが盛り込まれていて楽しい。(立川) 参考資料(含HP) http://www.k-museum.jp/ 参考資料リンク http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000142288 ブックリスト 神岡学の本 2011.xls

キーワード1 日常風景 キーワード2 物語 キーワード3 出会い 授業計画・指導案等 ここにいるよ指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 立川泰史 授業者コメント ありふれた日常を見つめ直すという『ここにいるよ』の著者のまなざしは,そのまま子どもの学習活動として展開できる内容だと直感した。普段の図工の学習活動を見ている司書だからこそ選び出せる本だったのだと思う。内容を活動化するだけでなく、著者本人との「出会い」を構想・実現できたことが子どもの学習経験をさらに意味深くした。子どもたちは、小石でつくった主人公を様々な場所に置きながら神岡氏の手法から学んだ物語づくりを経験する。ありふれた場所の特徴を見いだして想像を広げることは、多様な見方や感じ方を表現に落とし込む作家の工夫を味わい直す体験になったようだ。また、こうした活動を神岡氏本人を交えて語り合うことを通して、表現文化とのアクチュアルな「出会い」が果たせた気がする。

参照:立川泰史「図画工作科における「文化的資源」の教材化に関する考察―生活世界の今をつくる「ひと・こと」との出会いを中心に」『教材学会』22,2011,p31‐39

司書・司書教諭コメント 「先生、ここ(本棚)を写しにきました。」とカメラを持って、図工の時間の子どもたちが図書館内にもやってくる。聞けばお気に入りの場所に自分の作品をおいてカメラに収める課題だという。見ると、外の池にも、階段にも。顔にみえる風景を撮ってくるとかいう課題も聞いた。そんな立川先生の授業が、自分にとって、なにかなじみのあるような気にさせられていたのだが、この教材探しのレファレンスを受けた時に、あの本だ!と某公共図書館の棚に飾ってあった本の表紙の画像がはっきりと浮かび上がった。

しかし、その後が大変だった。書名も著者名も全く覚えていない。その公共図書館のホームページをみて、当時の購入リストや、想定される分類一覧とかを見たが、出てこない。引っ越しをしているので、その図書館には遠くて行けない。結局表紙画像の記憶から「小石 写真 物語」と3語を検索エンジンにかけて出てきたサイトを順番に見ていったところ、ようやく見つけることができた。ヤングアダルト向きの癒し系図書として記憶に残っていたのだが、こんなに素敵な授業になるとは驚きだった。さりげない本音がこの本のポイントだろう。

今まで受けた中で、もっとも難しいレファレンスといえる。その後、入手可能な著者の本をすべて購入。中学年・高学年ともに評判で、よく借りられている。

追記:国立国会図書館レファレンス協同データベース 事例A0060 として、転載しました。

http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000142288 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2011.2.19 実践日2008.11.15 事例作成者氏名 中山美由紀

記入者:中山(主担)

カウンタ

3863372 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0060 |

|---|---|

| 校種 | 小学校 |

| 教科・領域等 | 図工美術工芸書道 |

| 単元 | 題材名:『ここにいるよ』 (身近な材料や場所の特徴から意味をつくり,物語を表す活動) |

| 対象学年 | 高学年 |

| 活用・支援の種類 | 資料情報提供、資料提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 日常的な風景で、さりげなくて、かつ、ストーリ性のある写真集や絵本はないか。(小5) |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 普段から、校内の日常の風景から「顔」を見つけたり、自分の作品を校内のお気に入りの場所において撮影したりしている図工の活動を目にしているので、そのような活動の延長と考えればよいかということを確認した。 |

| 提示資料 | 神岡学氏の作品 (児童作品は 指導案に中に組込) |

| 『ここにいるよ』 神岡学 ダイヤモンド社 1999年 ISBN:978-4478950371 目と口が丸と棒で簡単に描かれているにもかかわらず、愛嬌のある顔にみえる小石が、石ころの間にいたり、草むらにいたり……。あちたこちらに場所を移して、写真に写つる風景と、さりげない一言が小石の気持ちや存在を際立たせている。写真集なのか写真絵本なのか、物語詩のようでもあり…。(中山) |

| 『空になるとき 生まれかわった流木たちⅡ』 神岡学 ダイヤモンド社 1997年 ISBN:978-4-478-95027-2 木でできた「ひとたち」が様々な自然や生き物と出会う物語として、写真で構成された3巻のうちの第二巻。「流木のように静かでやさしく」自然を眺める眼差しは、ぜひ子どもたちに培いたい感性でもある。一枚の写真を眺め、作者の短いコメントから異空間に誘われる表現は、詞と絵画をいっぺんに味わえる世界である。(立川) |

| 『ぱるるん ぼくは ヘリコプ太』 神岡学 講談社 2003年 ISBN:978-4063661040 主人公の小さな「ヘリコプ太」が旅して友達を見つける物語で、幼児にも楽しめる。しかし、自然の風景写真に主人公のシールを貼って物語を読み手がつくる構成は、児童の造形的な意味づくりに限りなく近い。また、様々なモノや自然と出会う場面には、「色や形」に注目したセリフが盛り込まれていて楽しい。(立川) |

| 参考資料(含HP) | http://www.k-museum.jp/ |

| 参考資料リンク | http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000142288 |

| ブックリスト | 神岡学の本 2011.xls |

| キーワード1 | 日常風景 |

| キーワード2 | 物語 |

| キーワード3 | 出会い |

| 授業計画・指導案等 | ここにいるよ指導案.pdf |

| 児童・生徒の作品 | http:// |

| 授業者 | 立川泰史 |

| 授業者コメント | ありふれた日常を見つめ直すという『ここにいるよ』の著者のまなざしは,そのまま子どもの学習活動として展開できる内容だと直感した。普段の図工の学習活動を見ている司書だからこそ選び出せる本だったのだと思う。内容を活動化するだけでなく、著者本人との「出会い」を構想・実現できたことが子どもの学習経験をさらに意味深くした。子どもたちは、小石でつくった主人公を様々な場所に置きながら神岡氏の手法から学んだ物語づくりを経験する。ありふれた場所の特徴を見いだして想像を広げることは、多様な見方や感じ方を表現に落とし込む作家の工夫を味わい直す体験になったようだ。また、こうした活動を神岡氏本人を交えて語り合うことを通して、表現文化とのアクチュアルな「出会い」が果たせた気がする。 参照:立川泰史「図画工作科における「文化的資源」の教材化に関する考察―生活世界の今をつくる「ひと・こと」との出会いを中心に」『教材学会』22,2011,p31‐39 |

| 司書・司書教諭コメント | 「先生、ここ(本棚)を写しにきました。」とカメラを持って、図工の時間の子どもたちが図書館内にもやってくる。聞けばお気に入りの場所に自分の作品をおいてカメラに収める課題だという。見ると、外の池にも、階段にも。顔にみえる風景を撮ってくるとかいう課題も聞いた。そんな立川先生の授業が、自分にとって、なにかなじみのあるような気にさせられていたのだが、この教材探しのレファレンスを受けた時に、あの本だ!と某公共図書館の棚に飾ってあった本の表紙の画像がはっきりと浮かび上がった。 しかし、その後が大変だった。書名も著者名も全く覚えていない。その公共図書館のホームページをみて、当時の購入リストや、想定される分類一覧とかを見たが、出てこない。引っ越しをしているので、その図書館には遠くて行けない。結局表紙画像の記憶から「小石 写真 物語」と3語を検索エンジンにかけて出てきたサイトを順番に見ていったところ、ようやく見つけることができた。ヤングアダルト向きの癒し系図書として記憶に残っていたのだが、こんなに素敵な授業になるとは驚きだった。さりげない本音がこの本のポイントだろう。 今まで受けた中で、もっとも難しいレファレンスといえる。その後、入手可能な著者の本をすべて購入。中学年・高学年ともに評判で、よく借りられている。 追記:国立国会図書館レファレンス協同データベース 事例A0060 として、転載しました。 http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000142288 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |

| 事例作成日 | 2011.2.19 実践日2008.11.15 |

| 事例作成者氏名 | 中山美由紀 |

記入者:中山(主担)