お知らせ

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

新着案内

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0062 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 幼児の役立つものをつくろう 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト作成・場所提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) どんなおもちゃを創ったらいいか、アイデアを考える段階で、図書館を使いたい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 幼児に役立つものということで、主にフェルトを使ったおもちゃを、毎年3年生が作成しているが、今年は、どんなおもちゃを創るかという段階を中2の最後の授業で行いたい。図書館の本に加え、家庭科室の本も使って、ワークシートに自分のオリジナルなおもちゃを考えて書き込むまでをこの時間にしたい。

提示資料 具体的なおもちゃづくりの本だけでなく、幼児のおもちゃについて書かれた本や、先輩の作品なども準備しました。

『ひとりで、できた!』相良敦子著 サンマーク出版 2006

この本は、幼児の発達段階とおもちゃの関係がわかりやすく書かれています。幼児にとっておもちゃがどんな働きをもっているのか、どの年齢にどんな働きかけが必要なのか、などがとても参考になります。特にもくじに書かれていることばがおもちゃづくりの参考になるのでは、とそこだけ拡大してカラーコピーしたものを図書館に掲示しました。

『かんたん!かわいい!0.1.2歳児の布おもちゃ&布えほん』 いしかわ☆まりこ チャイルド本社 2007

たくさん用意したおもちゃづくりの本は、どれもそれぞれに工夫してあって、思わずつくりたくなるものばかりですが、これはまさにかんたんでかわいいい作品がたくさん掲載されています。おもちゃの上手なお手入れのしかたや、保管方法まで載っています。

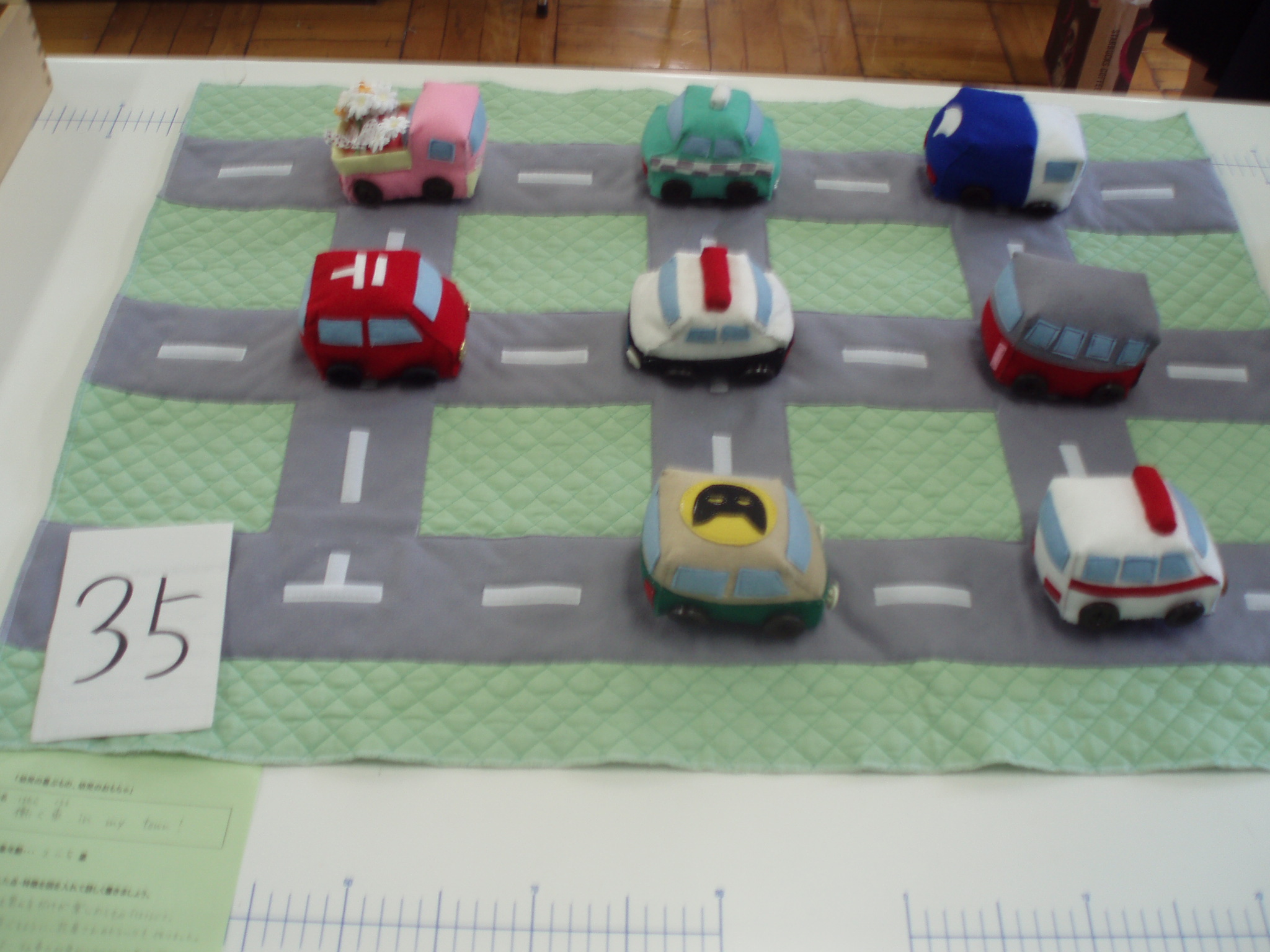

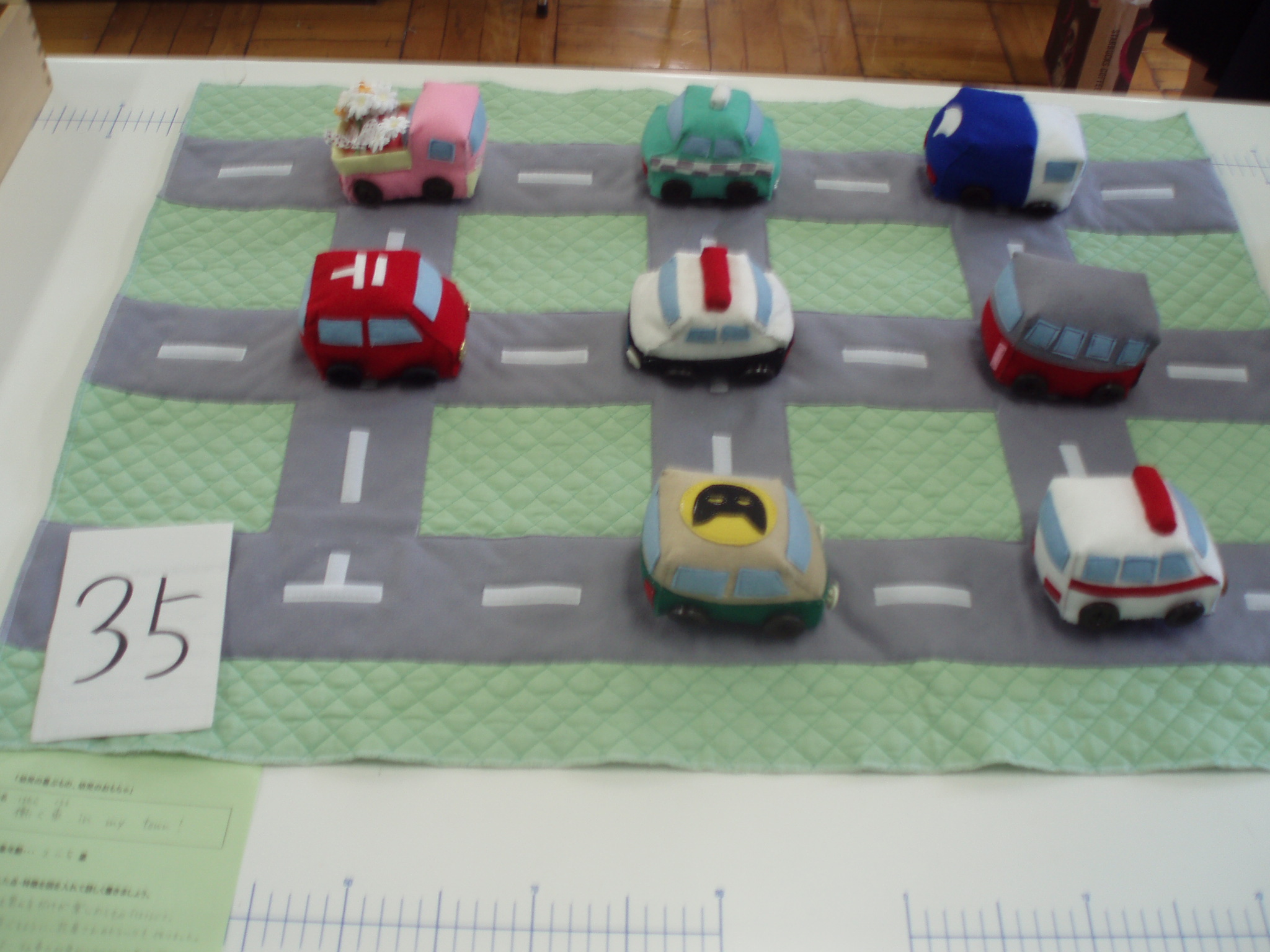

中学生のやる気を刺激するものは、なんといっても先輩の作品です。この作品は、大賞に輝いた作品なのですが、デザインの美しさだけでなく、アイデアが光る作品です。

参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib_v2/htdocs/jugyouto.php?post_id=743#gsc.tab=0 ブックリスト 幼児のおもちゃ・ブックリスト.xls

キーワード1 おもちゃ キーワード2 被服 キーワード3 保育 授業計画・指導案等 幼児のおもちゃ資料.pdf 児童・生徒の作品 授業者 桒原智美 授業者コメント 作品製作のための資料集めとして、最新の本や最新の作品の写真などをたくさん見てもらうために図書館を使用させてもらって授業をしています。家庭科でも1つのテーマで関連の本を40冊程度は用意していましたが、図書館にその本を持ち込み、かつ図書館を使わせてもらうと、2倍、3倍に情報の幅、量ともに広がりました。時には直接関連しているものでなくても、図鑑であったり、別の分野の本が作品製作を計画する上で、創意工夫のためのよい資料であったりもします。生徒が昔に読んだ違う分野の本が図書館にあり、その本からヒントを得て独自性のある作品計画に取り組む姿などもありました。

広く情報を得ること、それも新しい作品の情報・写真であれば、現在の生徒自身の生活にも結びつきやすくなり、興味・関心も強まり、身近なものとしてとらえることもできます。家庭科は生活に活かしてこその教科だとも感じますので、その点では図書館はとてもよい環境だと感じます。

司書・司書教諭コメント 昨年までは、授業のなかで、図書館にやってきて資料を見るという程度の関わりでしたが、今回最初の段階を一緒にすることになり、あらためて授業の内容を踏み込んで聞くことで、必要な資料が明確となり、幅広く集めることができました。初めて図書館で家庭科の授業をする生徒には、図書館が創作のアイデアを得る場所として使えるということをぜひ実感してほしいと伝えましたが、様々な資料を手にとり、こちらが、意図した資料以外のものにも手を伸ばし、自分にしかできない作品を考えようとする姿が見られ、良かったです。

情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2011.3.31 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3863377 : 2010年9月14日より

「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。

2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。

2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。

2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。

「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)

過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。

「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!

「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。

「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。

授業実践事例:教科別目次

授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索

コンテンツ詳細

管理番号 A0062 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 幼児の役立つものをつくろう 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・ブックリスト作成・場所提供 図書館とのかかわり

(レファレンスを含む) どんなおもちゃを創ったらいいか、アイデアを考える段階で、図書館を使いたい。

授業のねらい・協働に

あたっての確認事項 幼児に役立つものということで、主にフェルトを使ったおもちゃを、毎年3年生が作成しているが、今年は、どんなおもちゃを創るかという段階を中2の最後の授業で行いたい。図書館の本に加え、家庭科室の本も使って、ワークシートに自分のオリジナルなおもちゃを考えて書き込むまでをこの時間にしたい。

提示資料 具体的なおもちゃづくりの本だけでなく、幼児のおもちゃについて書かれた本や、先輩の作品なども準備しました。

『ひとりで、できた!』相良敦子著 サンマーク出版 2006

この本は、幼児の発達段階とおもちゃの関係がわかりやすく書かれています。幼児にとっておもちゃがどんな働きをもっているのか、どの年齢にどんな働きかけが必要なのか、などがとても参考になります。特にもくじに書かれていることばがおもちゃづくりの参考になるのでは、とそこだけ拡大してカラーコピーしたものを図書館に掲示しました。

『かんたん!かわいい!0.1.2歳児の布おもちゃ&布えほん』 いしかわ☆まりこ チャイルド本社 2007

たくさん用意したおもちゃづくりの本は、どれもそれぞれに工夫してあって、思わずつくりたくなるものばかりですが、これはまさにかんたんでかわいいい作品がたくさん掲載されています。おもちゃの上手なお手入れのしかたや、保管方法まで載っています。

中学生のやる気を刺激するものは、なんといっても先輩の作品です。この作品は、大賞に輝いた作品なのですが、デザインの美しさだけでなく、アイデアが光る作品です。

参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib_v2/htdocs/jugyouto.php?post_id=743#gsc.tab=0 ブックリスト 幼児のおもちゃ・ブックリスト.xls

キーワード1 おもちゃ キーワード2 被服 キーワード3 保育 授業計画・指導案等 幼児のおもちゃ資料.pdf 児童・生徒の作品 授業者 桒原智美 授業者コメント 作品製作のための資料集めとして、最新の本や最新の作品の写真などをたくさん見てもらうために図書館を使用させてもらって授業をしています。家庭科でも1つのテーマで関連の本を40冊程度は用意していましたが、図書館にその本を持ち込み、かつ図書館を使わせてもらうと、2倍、3倍に情報の幅、量ともに広がりました。時には直接関連しているものでなくても、図鑑であったり、別の分野の本が作品製作を計画する上で、創意工夫のためのよい資料であったりもします。生徒が昔に読んだ違う分野の本が図書館にあり、その本からヒントを得て独自性のある作品計画に取り組む姿などもありました。

広く情報を得ること、それも新しい作品の情報・写真であれば、現在の生徒自身の生活にも結びつきやすくなり、興味・関心も強まり、身近なものとしてとらえることもできます。家庭科は生活に活かしてこその教科だとも感じますので、その点では図書館はとてもよい環境だと感じます。

司書・司書教諭コメント 昨年までは、授業のなかで、図書館にやってきて資料を見るという程度の関わりでしたが、今回最初の段階を一緒にすることになり、あらためて授業の内容を踏み込んで聞くことで、必要な資料が明確となり、幅広く集めることができました。初めて図書館で家庭科の授業をする生徒には、図書館が創作のアイデアを得る場所として使えるということをぜひ実感してほしいと伝えましたが、様々な資料を手にとり、こちらが、意図した資料以外のものにも手を伸ばし、自分にしかできない作品を考えようとする姿が見られ、良かったです。

情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2011.3.31 事例作成者氏名 村上恭子

記入者:村上

カウンタ

3863377 : 2010年9月14日より

コンテンツ詳細

| 管理番号 | A0062 |

|---|---|

| 校種 | 中学校 |

| 教科・領域等 | 家庭 |

| 単元 | 幼児の役立つものをつくろう |

| 対象学年 | 中2 |

| 活用・支援の種類 | 資料提供・ブックリスト作成・場所提供 |

| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | どんなおもちゃを創ったらいいか、アイデアを考える段階で、図書館を使いたい。 |

| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 幼児に役立つものということで、主にフェルトを使ったおもちゃを、毎年3年生が作成しているが、今年は、どんなおもちゃを創るかという段階を中2の最後の授業で行いたい。図書館の本に加え、家庭科室の本も使って、ワークシートに自分のオリジナルなおもちゃを考えて書き込むまでをこの時間にしたい。 |

| 提示資料 | 具体的なおもちゃづくりの本だけでなく、幼児のおもちゃについて書かれた本や、先輩の作品なども準備しました。 |

| 『ひとりで、できた!』相良敦子著 サンマーク出版 2006 この本は、幼児の発達段階とおもちゃの関係がわかりやすく書かれています。幼児にとっておもちゃがどんな働きをもっているのか、どの年齢にどんな働きかけが必要なのか、などがとても参考になります。特にもくじに書かれていることばがおもちゃづくりの参考になるのでは、とそこだけ拡大してカラーコピーしたものを図書館に掲示しました。 |

| 『かんたん!かわいい!0.1.2歳児の布おもちゃ&布えほん』 いしかわ☆まりこ チャイルド本社 2007 たくさん用意したおもちゃづくりの本は、どれもそれぞれに工夫してあって、思わずつくりたくなるものばかりですが、これはまさにかんたんでかわいいい作品がたくさん掲載されています。おもちゃの上手なお手入れのしかたや、保管方法まで載っています。 |

| 中学生のやる気を刺激するものは、なんといっても先輩の作品です。この作品は、大賞に輝いた作品なのですが、デザインの美しさだけでなく、アイデアが光る作品です。 | |

| 参考資料(含HP) | |

| 参考資料リンク | https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib_v2/htdocs/jugyouto.php?post_id=743#gsc.tab=0 |

| ブックリスト | 幼児のおもちゃ・ブックリスト.xls |

| キーワード1 | おもちゃ |

| キーワード2 | 被服 |

| キーワード3 | 保育 |

| 授業計画・指導案等 | 幼児のおもちゃ資料.pdf |

| 児童・生徒の作品 | |

| 授業者 | 桒原智美 |

| 授業者コメント | 作品製作のための資料集めとして、最新の本や最新の作品の写真などをたくさん見てもらうために図書館を使用させてもらって授業をしています。家庭科でも1つのテーマで関連の本を40冊程度は用意していましたが、図書館にその本を持ち込み、かつ図書館を使わせてもらうと、2倍、3倍に情報の幅、量ともに広がりました。時には直接関連しているものでなくても、図鑑であったり、別の分野の本が作品製作を計画する上で、創意工夫のためのよい資料であったりもします。生徒が昔に読んだ違う分野の本が図書館にあり、その本からヒントを得て独自性のある作品計画に取り組む姿などもありました。 広く情報を得ること、それも新しい作品の情報・写真であれば、現在の生徒自身の生活にも結びつきやすくなり、興味・関心も強まり、身近なものとしてとらえることもできます。家庭科は生活に活かしてこその教科だとも感じますので、その点では図書館はとてもよい環境だと感じます。 |

| 司書・司書教諭コメント | 昨年までは、授業のなかで、図書館にやってきて資料を見るという程度の関わりでしたが、今回最初の段階を一緒にすることになり、あらためて授業の内容を踏み込んで聞くことで、必要な資料が明確となり、幅広く集めることができました。初めて図書館で家庭科の授業をする生徒には、図書館が創作のアイデアを得る場所として使えるということをぜひ実感してほしいと伝えましたが、様々な資料を手にとり、こちらが、意図した資料以外のものにも手を伸ばし、自分にしかできない作品を考えようとする姿が見られ、良かったです。 |

| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |

| 事例作成日 | 2011.3.31 |

| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |

記入者:村上