今月の学校図書館

こんなことをやっています!

東京都多摩市立多摩永山中学校

2021-04-11 15:53 | by 中村(主担) |

東京都多摩市の各小中学校には現在1名ずつ非常勤の学校司書が配置され、日々の読書や学習の支援をおこなっています。全小中学校図書館と市立図書館が1つのネットワークで繋がり、司書が自校から各館の蔵書を検索することができます。市立図書館の学校に対する支援も充実していて、団体貸し出しのための配送は週に3便運行され、他校とテーマが重複しなければ資料も無制限に借りることができます。また、年度末には市内の公立図書館・学校図書館その他の読書団体を結ぶ「子ども読書まつり ほんともフェスタ」が開催され、そこでは各小中学校の取り組みを市民に向けてお知らせする展示もおこなわれています。

東京都多摩市の各小中学校には現在1名ずつ非常勤の学校司書が配置され、日々の読書や学習の支援をおこなっています。全小中学校図書館と市立図書館が1つのネットワークで繋がり、司書が自校から各館の蔵書を検索することができます。市立図書館の学校に対する支援も充実していて、団体貸し出しのための配送は週に3便運行され、他校とテーマが重複しなければ資料も無制限に借りることができます。また、年度末には市内の公立図書館・学校図書館その他の読書団体を結ぶ「子ども読書まつり ほんともフェスタ」が開催され、そこでは各小中学校の取り組みを市民に向けてお知らせする展示もおこなわれています。今月はそんな多摩市から、授業や委員会活動で様々に活用されている多摩永山中学校の図書館の様子と、そこに配置された通級指導学級でおこなわれているビブリオバトルについてご紹介します。

1.概要

多摩永山中学校の学校図書館は校舎2階の端、職員室や校長室のすぐ脇に位置しており、生徒が足を運びやすく先生方の目も届きやすい場所にあります。

委員会活動が活発で、例年夏と冬の年2回、図書委員が企画したイベントが催されます。7月の「図書室まつり」では図書委員の発表を中心として、絵本の読み語りや本に関するクイズなどを来館者に向けて発表します。どんな本を採り上げれば楽しんでもらえるか試行錯誤しながら、たくさんの来館者を迎えるために練習を繰り返します。冬休み明けには一般生徒参加型の「あけおめビッグイベント」を実施。おみくじや福袋・百人一

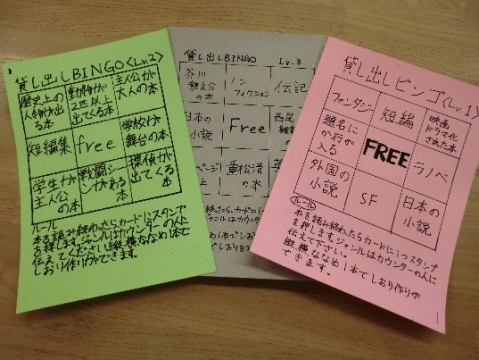

委員会活動が活発で、例年夏と冬の年2回、図書委員が企画したイベントが催されます。7月の「図書室まつり」では図書委員の発表を中心として、絵本の読み語りや本に関するクイズなどを来館者に向けて発表します。どんな本を採り上げれば楽しんでもらえるか試行錯誤しながら、たくさんの来館者を迎えるために練習を繰り返します。冬休み明けには一般生徒参加型の「あけおめビッグイベント」を実施。おみくじや福袋・百人一 首などお正月らしい企画から、普段は手に取らない分類にも目を向けてもらう「貸出ビンゴ」、みんなで仕上げる大きな「返却パズル」など、図書館になじみの少ない生徒にも楽しんでもらえるような企画を考えています。

首などお正月らしい企画から、普段は手に取らない分類にも目を向けてもらう「貸出ビンゴ」、みんなで仕上げる大きな「返却パズル」など、図書館になじみの少ない生徒にも楽しんでもらえるような企画を考えています。校長室前には展示コーナーが常設され、季節や行事に合わせて学校司書が展示替えをおこなっています。

2.授業での活用

①POP王選手権

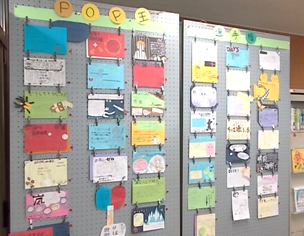

三省堂のPOP王こと内田剛氏を職員研修にお招きしたことを機に、8年ほど前から国語

の授業でPOP制作をおこなっています。それ以前にも自分のお薦めしたい本でPOPを作ることはありましたが、内田氏から伺った他校の実践に倣い、「全員が同じ1冊の本を題材にPOPを作る」という取り組みが続いています。はじめは3年生が国語教科書掲載の魯迅作『故郷』で制作しましたが、同じ小説が題材でもひとつとして同じもののない、個性あふれる作品が完成します。出来上がったPOPはしばらく図書館に

の授業でPOP制作をおこなっています。それ以前にも自分のお薦めしたい本でPOPを作ることはありましたが、内田氏から伺った他校の実践に倣い、「全員が同じ1冊の本を題材にPOPを作る」という取り組みが続いています。はじめは3年生が国語教科書掲載の魯迅作『故郷』で制作しましたが、同じ小説が題材でもひとつとして同じもののない、個性あふれる作品が完成します。出来上がったPOPはしばらく図書館に 展示して、来館した生徒や先生に投票してもらいます(得票の多かったものには賞が授与されます)。今では1年生がヘッセの『少年の日の思い出』、2年生が『走れメロス』でもそれぞれ同じ作品をテーマにPOP作りをおこなっています。

展示して、来館した生徒や先生に投票してもらいます(得票の多かったものには賞が授与されます)。今では1年生がヘッセの『少年の日の思い出』、2年生が『走れメロス』でもそれぞれ同じ作品をテーマにPOP作りをおこなっています。美術の授業ではないので、絵のうまさは重要ではありません。どんなシーンを切り取ったか、どこに視点を当てたか、キラリと光る言葉が使われているか、など、国語的な観点から投票や評価がおこなわれます。

②探究学習

修学旅行や職場体験・国際交流会など毎年実施される行事で探究学習がおこなわれているほか、各教科の授業でもよく学校図書館が活用されています。学校司書は段階を追って生徒の探究スキルが上がっていくよう、情報カードの書き方や新聞の基本知識などから、レポートのまとめ方・発表の仕方まで、その時々で学習に必要な生徒支援をおこなっています。

修学旅行や職場体験・国際交流会など毎年実施される行事で探究学習がおこなわれているほか、各教科の授業でもよく学校図書館が活用されています。学校司書は段階を追って生徒の探究スキルが上がっていくよう、情報カードの書き方や新聞の基本知識などから、レポートのまとめ方・発表の仕方まで、その時々で学習に必要な生徒支援をおこなっています。司書の秋山さんによると、事前に先生から授業についての話が伺えることで、その単元でのよりよい探究学習の方法を提案できるそうです。また、用意した資料を先生があらかじめ確認してくださることで、「準備できた資料の範囲内で課題を設定する」ことが可能になります。その結果、生徒が「このテーマは本では調べられない」「やっぱりネットだよね」と思うことが減り、図書を利用しながら学習に臨めるとのことです。先生によっては生徒の気持ちになりながら探究学習を追体験し、ご自分で成果物を作ってくださる方もいらっしゃるとか。生徒が課題に向き合う過程で「どこにつまづき」「どのような支援を必要としているか」について、先生自らが体験することで、実感をもって取り組めるのはとても良いことだと思います。

3.特別支援学級でビブリオバトル

多摩永山中には昨年度まで情緒障がい等通級指導学級(通称:こぶし学級)が設置されていました。こぶし学級で指導の一環としてビブリオバトルが採り入れられたのは6年前のこと。昨年度はコロナ禍で中止せざるを得なくなりましたが、それまでずっと継続しておこなわれていました。

(※通級とは、通常の学級に籍を置きながら、一部特別な支援を要するため、特別支援学級に通い指導を受けるという仕組みです。通常の学級の学習には概ね参加できているけれど、行動や学習に気がかりのある生徒が、その改善のために週1回、それぞれの在籍校から通います。今年度4月までに東京都の公立中学の通級指導学級は、各校に設置された特別支援教室へと完全移行し、特別支援教室担当教員の巡回日に生徒が在籍学級の授業を抜けて同じ校内で指導を受けるという制度に変わっています。)

通級には、他者の前で自分の意見を発表することに強い不安や緊張を感じる生徒がいるので、指導には様々な場面で発表活動を採り入れているそうです。ビブリオバトルは自分の思いを整理して発表したり、相手を受け入れ理解したりすることに繋がります。ただ、チャンプ本を選ぶというよりは「5分間人前で発表できた達成感」を成功体験として積み重ねていくことに重点を置くため、投票のやり方をアレンジしています。

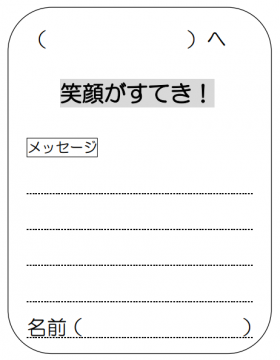

ビブリオバトルの公式ルールをきちんと伝えた上で、こぶし学級独自のアレンジルールとして「評価カード」を用い、発表を聴いた後にメッセージを記入して発表者に手渡します。発表者にとっては「選ばれなかった」という気持ちを抱くことなく、評価してもらえた自分の良いところに気づきます。また、聴く側にとっては一人ひとりの発表をよく聴き、相手の良いところを探す練習になります。

◀ 評価カードの一例

◀ 評価カードの一例 「続きが気になる!」「表現力が豊か!」など、肯定的な言葉の書かれた数種類の評価カードを人数分用意し、発表を聴いた後で感じたこと・伝えたいことを1枚以上記入します。適当な言葉がない場合はフリーカードに自分なりの観点で良かった点を記入し、発表者に直接手渡しします。自分が受け取ったカードは、最後に束ねて持ち帰ります。あとに残るものがあることで達成感を味わい、人からの肯定的な意見を繰り返し見ることで自信にも繋がることを期待しています。

ビブリオバトルでは本来原稿を用意しませんが、こぶし学級では基本的にメモ程度の事前準備をします。個人の特性に合わせて“箇条書き”や“マッピング”など、やりやすい方法で思考を整理し、安心して発表に臨めるようになっています。

また、ビブリオバトルを続けるうちに、ディスカッションタイムを有意義なものにするには「質問する力」がとても大切だということも分かってきました。ソーシャルスキルトレーニングの時間を利用して『黄金体験』というカードゲームで遊んだり、帰りの会で双方向のやり取りをする時間を作ったりしながら質問力のスキルアップを目指し、地道な積み重ねによって少しずつ質問の内容が充実していくことが実感できたということです。

通級でのビブリオバトルではまず、生徒にとって「読みたいと思った・思ってもらえた」ことが重要な目当ての達成であり、それに付随して授業の狙いである発言力や質問・反応のスキルが身に付いていくものだということが、この実践から伺えました。

この春から通級は、各校設置の特別支援教室へと移行します。生徒の移動負担がなく、個々の特性に合わせたきめ細やかな指導ができる反面、指導を受ける時間が減少傾向にあり、これまでの小集団指導から個別指導へとシフトしていくそうです。ビブリオバトルが今後も続けられるかは未定ですが、こぶし学級を離れた先生方がそれぞれの学校で、また一歩発展させた新たな取り組みをされることを楽しみに、またお話を伺いたいと思います。

多摩永山中学校では学校図書館を身近な存在としてみんなが自然と親しみ、活用している様子がよく伝わってきました。管理職をはじめとした先生方、司書や用務主事などいろいろな立場の人が、学校図書館に目を向けて生徒の学びを支えていました。

お話を伺った方:西島明佳先生(現・府中市立府中第三中学校指導教諭)

秋山涼子さん(多摩永山中学校図書館司書)

資料提供:小川ひかり先生(現・江東区立南砂中学校教諭)

文責:中村誠子(東京学芸大学附属竹早中学校図書館司書)