司書のお役立ち情報

司書のお役立ち情報を掲載します!

No.44 図書館で謎に挑む!

2021-02-09 13:26 | by 村上 |

今回のお役立ち情報は、世田谷区立瀬田中学校の学校司書 衛藤北斗さんからこの楽しい企画を伺い、是非執筆を!とお願いしました。

生徒たちの反応が見たくて

図書館が謎解きの舞台になったら、生徒はどんな反応をするだろう。きっかけは小さな疑問から生まれました。

学校司書は「生徒たちの活動に寄り添うには、どのような工夫をすれば良いだろうか」という謎に挑み続ける仕事です。蔵書をニーズに合わせ、レイアウトを整え、特集やイベントをうち、広報する。表に見える仕事だけでも様々思いつきます。これを統合的に行えるアイデアとして、謎解きを使うことにしました。

この取り組みを始めたのは2017年からです。ちょうど世の中で大がかりな「脱出ゲーム」や「謎解き」が行われるようになり、すぐに学校図書館でも取り入れたいと思いました。分類を使って書架を巡りクイズを解いていくような企画は以前から見られましたが、始めから既存の図書館クイズとは一線を画すルールを決めていました。それは「視覚的」であること。

図書館は本を通してサービスを行ってきたので、いまだに文字媒体だけで提供するイメージが強くあります。おかげで学習との相性が良く、資料提供などの連携に力を発揮できる面もあるでしょう。ただ、考えてみれば社会人をターゲットにした本でも図解が好まれますし、仕事の「見える化」などが重要視されるようになって随分経ちます。

蔵書を利用しながら隅々まで館内を巡って身体を使い、視覚的な謎からロジカルに思考して言語に変換する。イメージとしては、脳内の視覚野と言語野がビリビリ交信するような感じになることを理想として掲げました。

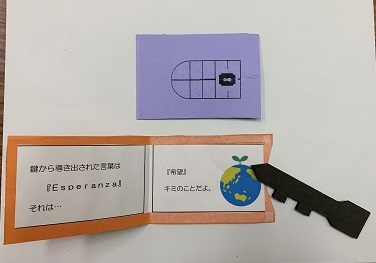

蔵書を利用しながら隅々まで館内を巡って身体を使い、視覚的な謎からロジカルに思考して言語に変換する。イメージとしては、脳内の視覚野と言語野がビリビリ交信するような感じになることを理想として掲げました。 世の中が様々なメディアで溢れ、図書館で扱う媒体も増えています。これから何を利用するか、謎解きの舞台を提供する立場として楽しみです。生徒からは「答えにたどり着いたらパソコン画面を使ってメッセージが流れるようにして欲しい」というアイデアも貰いました。難しそうですが、いつか実現出来たら面白いかもしれません。(写真右 色紙を糊で貼り合わせて立体成形した鍵。毎年使える。)

時世に合わせたアレンジで

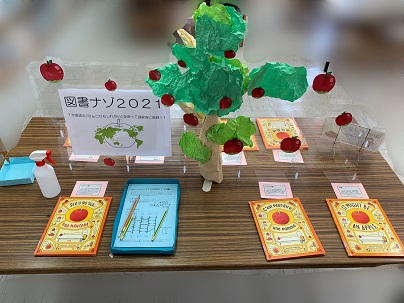

2021年の「図書館でナゾを解け!」はコロナ禍の中で企画することになりました。入場にも制限を必要とする事態ですから、館内を巡るのは憚られます。ブッカーを装備していない本は消毒を施し難いので使えません。

そこで、折しも七か国の版で絵本を購入する予定がありましたので、これを利用してみようと考えました。多国語に翻訳された日本の絵本を通じて世界に目を広げ、文化への興味を促し、密を避けながら黙々と謎に挑めるイベント。学校司書の働きとしても適っているかと思います。

ニューノーマルが提唱される中、デジタル化が進んでいくことでしょう。電子書籍化されている図書があれば併用していくことになるかもしれませんし、個人的にはリモートレファレンスが出来ないか考えることがあります。反対に、デジタル化が進むことで身体的・物理的な体験をどのように確保するかを考える必要も、やがて出てくるのではと想像します。(写真右 始める前には手をアルコール消毒。シールドは飾りとしても利用した。)

ニューノーマルが提唱される中、デジタル化が進んでいくことでしょう。電子書籍化されている図書があれば併用していくことになるかもしれませんし、個人的にはリモートレファレンスが出来ないか考えることがあります。反対に、デジタル化が進むことで身体的・物理的な体験をどのように確保するかを考える必要も、やがて出てくるのではと想像します。(写真右 始める前には手をアルコール消毒。シールドは飾りとしても利用した。) 図書ナゾを実施してみて、謎を作るのに多少のコツは要りますが意外とフィジカルディスタンスのコントロールが可能なイベントである感覚を得ました。一言も喋らないルールで行う、2メートル離れた場所から(視力検査のように)謎と向き合う、可能ならデジタル広報(図書だより)として謎をタブレット端末に表示させるなど状況に合わせて作れるかもしれません。各校で設備状況や諸々の許可が下りる下りないの難しさはありますが、出来る範囲でベストを尽くせば、その学校図書館にマッチしたものになる筈です。

図書ナゾの作り方

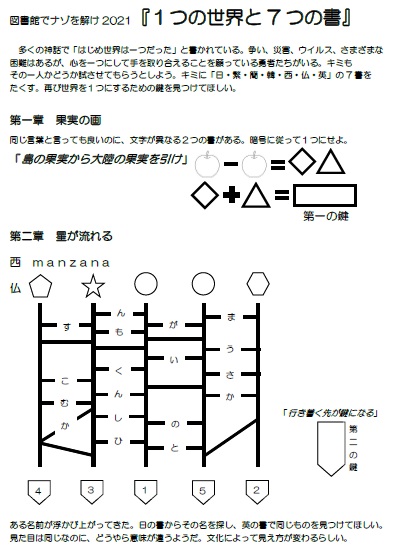

謎解きに利用する材料(蔵書)が見えてくると、次に欲しいのは「テーマ」や「ストーリー」です。「図書ナゾ2021」では、ヨシタケシンスケ『りんごかもしれない』ブロンズ新社の多言語版を使いましたので、「りんご」「果実」「世界」「国々」「言葉」といったキーワードの組み合わせで考えられそうだという予想ができました。

謎解きに利用する材料(蔵書)が見えてくると、次に欲しいのは「テーマ」や「ストーリー」です。「図書ナゾ2021」では、ヨシタケシンスケ『りんごかもしれない』ブロンズ新社の多言語版を使いましたので、「りんご」「果実」「世界」「国々」「言葉」といったキーワードの組み合わせで考えられそうだという予想ができました。 あとはページを見比べながらネタ探し。館内巡りを除く代わりに絵本を通して世界を巡るというコンセプトを軸に据えて、言語やページレイアウトの違いを利用して問題を作成しました。

視覚的なナゾにする工夫に悩みましたが、できれば密を避けるために昼休み中に解けるレベルを目指して、スタンダードな「あみだくじ」や「クロスワード」を使いました。本から解決に必要なキーワードを拾えば場所を移動しても大丈夫な構成になったので、展示スペースから離れて広い場所で考えたり、持ち帰って家で解いてくる姿も見られました。コロナ禍という意識が生徒の動きを分散させ自由にした面もあるかと思います。

最初に作った原稿は純粋に絵本から読み解かなければいけなかったので、章タイトルやキャプションにヒントを散りばめるよう校正しました。さらに、第一章「果実の密度」としたものを昼休み中に解ける分かりやすさにするべく「果実の画」にするなど、生徒が考える姿を想像しながら修正を繰り返しました。第二章のあみだくじは、勘が良ければ絵本を見なくても解けてしまうかもしれません。

とはいえ蓋を開ければ難しかったようで、一回の昼休みでは誰も解けていません。「果実の画」を見て絵本の中のりんごを全て見比べた根気強い生徒が現れたり、韓国語の読み書きができる生徒が第三章の図に「쉬과」と書かれているのを「これ間違ってるよ」とわざわざ「사과」に書き直して解く事もありました。実際は絵本で「쉬과」という造語になっている事が謎を解くヒントになっている筈なのですが、生徒は「リンゴ」を指す「사과」を誤植していると思ったのでしょう。あまりにも自信満々に指摘されたので、とても混乱しました。このような思いがけない展開も一つ一つが勉強になり、楽しみです。

何度もヒントを聞きに来て速く解こうとする生徒もいますが、実施期間を過ぎても絵本を見に来ては挑戦を続けている生徒もいます。生徒たちが各々のペースとやり方で続けられるのは、蔵書を使っている効果と言えるでしょう。

(「1つの世界と7つの書」の謎解き原本はこちらです。→2021図書なぞ.pdf)

(「1つの世界と7つの書」の謎解き原本はこちらです。→2021図書なぞ.pdf)

仕掛けいろいろ

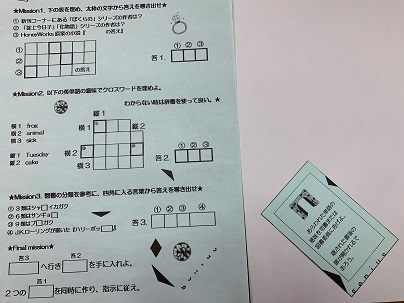

以下にご紹介するのは、以前に行った謎解きの一部です。館内の案内や、いつ寄贈されたのか購入されたのかも分からないファラオ像のブックエンドを利用するなど、様々な工夫をしてきました。館内の物品を使う事で「他所では味わえない」オリジナリティを演出できます。可能ならば図書委員か有志を募って生徒と一緒に謎作りが出来たら素敵です。

①図書ナゾ2018

途中で、カードを入手する。

②カードを謎に従って置くと文字が現れる。

③実はカードの中にはメッセージが。

館内に置かれたパンダの絵。

ある案内に重ねると文字が現れる。

謎への挑戦はつづく

世界は謎に満ちています。そして多くの先人たちが数多の謎に挑み、解き明かしてきた事が今の私たちの文明や暮らしに繋がっていると言って良いでしょう。我々が日ごろ生徒に薦めている多くの物語も、ジャンルを問わず何かしら謎を含んでいなければ成立しません。

生徒にレファレンスをしていて「What(なに)?」「Why(なぜ)?」に応える機会は多いのですが、やはり生きる力を養う学びには「How(どうして、どのように)?」が欠かせないと感じます。楽しんで思考する機会の一つとして、図書館を使った謎解きを試みている次第です。

学校図書館に何ができるのか。どうしていけば生徒たちの活動に寄り添えるか。ぜひ、この難解な謎を皆様と共に解き明かせたらと願うばかりです。

文責(現 世田谷区立瀬田中学校司書 衛藤北斗)

編集部注) ここで紹介した多言語の絵本『りんごかもしれない』の入手方法ですが、Books Kinokuniya Tokyoでの取扱いほか、英語版、フランス語版は絵本の家、中国語、韓国語版は亜東書店、スペイン語版はミランフ洋書店で取扱いがあります。オンラインページをご確認ください。各店と直接取り引きが難しい場合や、その他のお問い合わせなどは、ブッククラブえほんだな!ehondana77@gmail.comにご連絡ください。