今月の学校図書館

こんなことをやっています!

東京学芸大学附属高等学校ー2024年度は発表の年でしたー

2025-03-09 12:57 | by 岡田 |

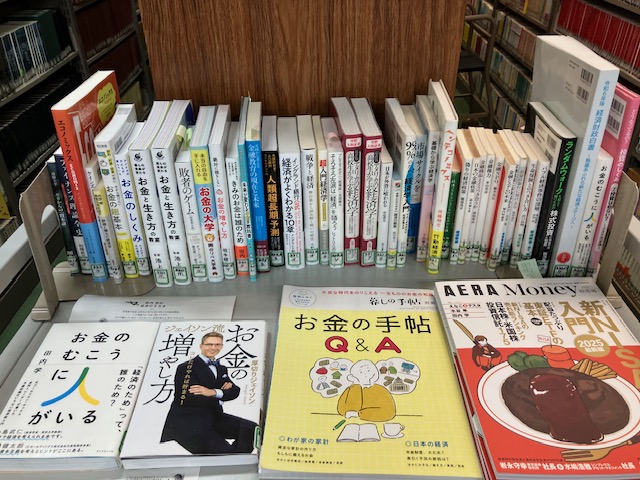

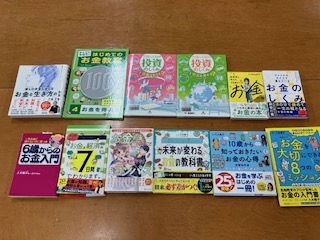

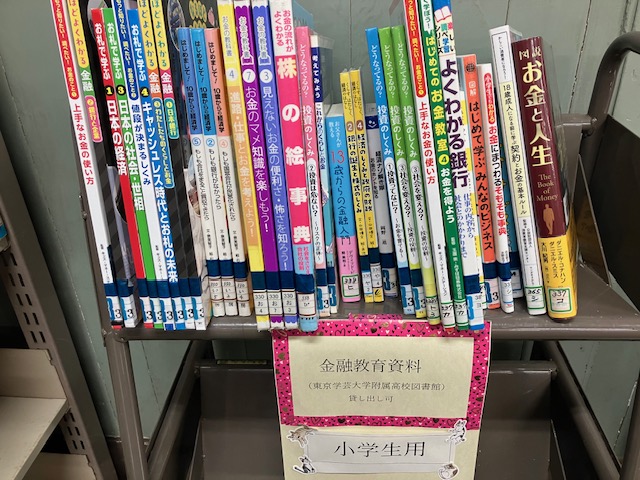

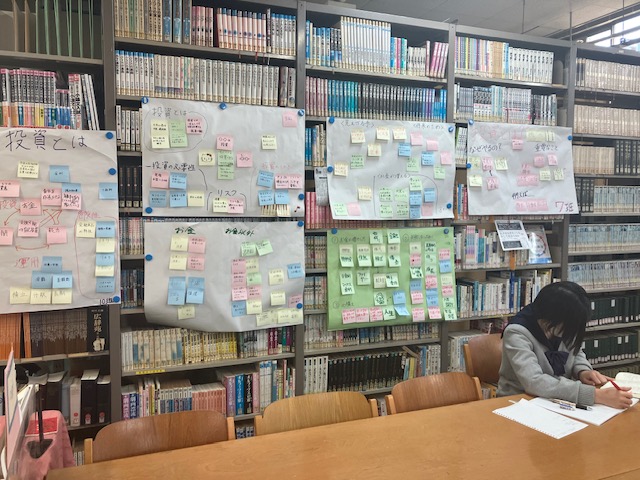

2024年度の東京学芸大学附属高等学校の図書館を一言で表現すると「発表の年」でした。11月30日に行われた公開教育研究大会では本校の図書館授業を公開し、協議会においては教員との協働の様子を司書の立場から発表しました。12月14日の文科省事業報告会では18歳成人を意識した「金融教育授業」の発表を行いました。「金融教育」というタイムリーなテーマで行われた公開教育研究大会には予想を超えた参加者が本校図書館に来て下さいました。実はこの授業は4月から「投資とは何?」というテーマで図書館で継続的に実施されていたものです。教員から投資をしたことのある生徒の割合や投資内容を聞き取り調査し、生徒の今に適した選書からスタートしました。

1.公開教育研究大会 「金融教育」選書の変遷

※1学期から2学期までの長期的な学びですので同じ「金融教育」でも資料を変化させ内容も変えます。学芸大学の教授、講師のOB、教育関連NPO等外部の方々の意見も参考にいたしました。

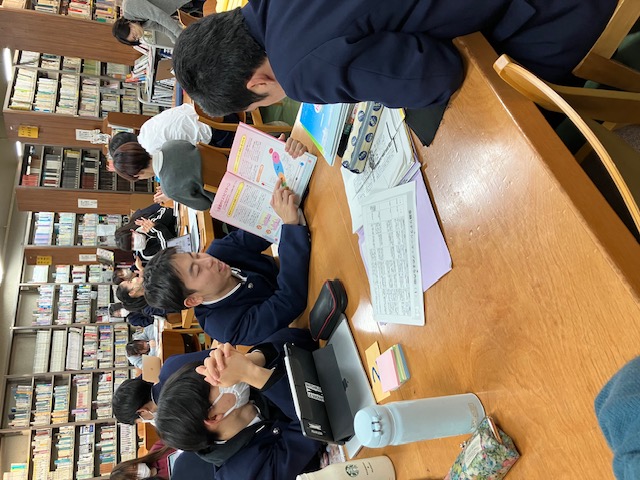

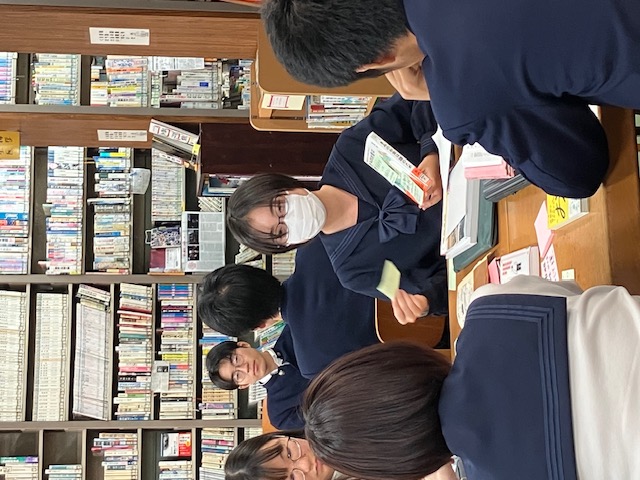

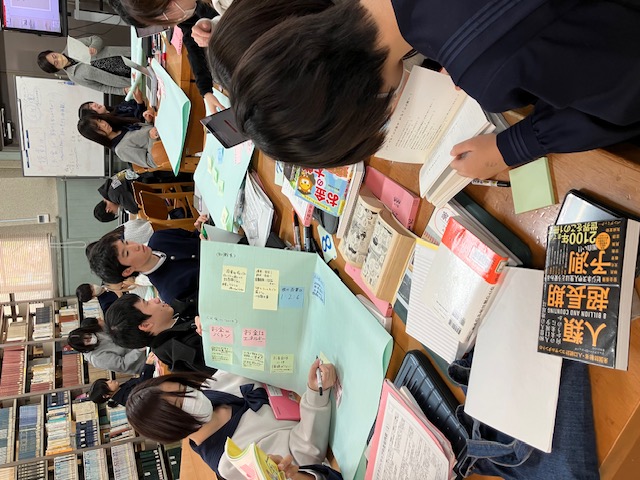

図書館活用授業の様子

※図書・雑誌・新聞・パスファインダー・ブックリストと多様な資料を使用します。付箋を活用しワールドカフェ方式を用い意見を可視化してみんなの参加を促すように工夫しました。

授業後の協議会においては以下の意見がありました。

(1)「本公開研における家庭・公民・学校図書館の公開授業 は、複数教科の視点から理解を深めようとする授業が体験できた。教科横断のメリットは複数の目線からテーマに迫ることができるため、深い学びを実現しやすい。その一方で、各教科のカリキ ュラムのスケジュールを調整しなければならないデメリットがある。」

(2)私立中高一貫校の教員からは「施設の充実した図書館を本校では持っているが、授業で使う視点に欠けていたことに気がついた。今回の授業を参考に教科との連携を自校で試みたい」と司書として嬉しい意見もいただきました。

(3)授業アンケートからの生徒の意見としては「図書館授業は資料がすぐに手に取れて勉強しやすい」「自分では気がつかない内容の本が展示コーナーに用意されていて助かる」と資料に関する高評価があった一方「被服実習を楽しみにしています」と実習時間の増加を望む声もありました。

2.公開教育研究大会 「源氏物語」

(1)芸術科(美術II,工芸II) 「源氏物語の世界の「美意識」に触れよう」

4つの視点でのリサーチ(天然顔料・絵巻の構造・調度品・装束)を行う上で、司書としてサントリー美術館「徳川美術館 尾張徳川家の至宝」の見学や学芸大学図書館からの大型図書の貸し出しを行い、源氏物語を高校生に豊かにイメージできる資料の選書を心がけました。

(2)芸術科(音楽II)「源氏物語の世界を音楽から眺めてみよう」

音楽と古典という今までにない授業支援の依頼で大変苦労しました。音は現代に残っていないので、論文やデジタル資料にあたり、昔の音楽を体感できる資料として雅楽「越天楽今様」・源氏物語「紅葉賀」から「青海波」にたどり着きました。

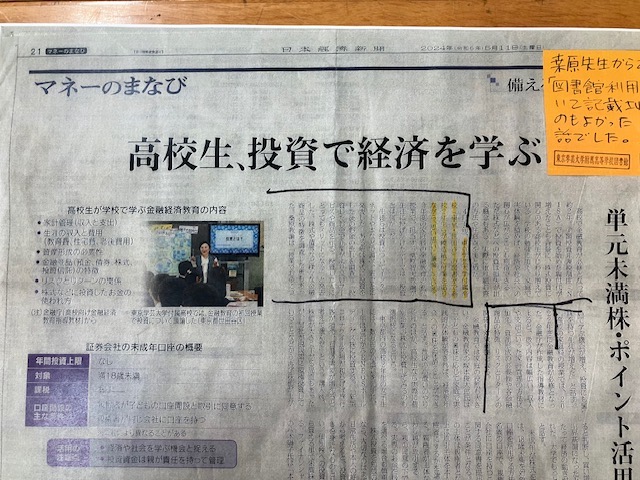

日本経済新聞掲載2024/5/11(金融教育) 日本教育新聞掲載2024/12/16・23(源氏物語)

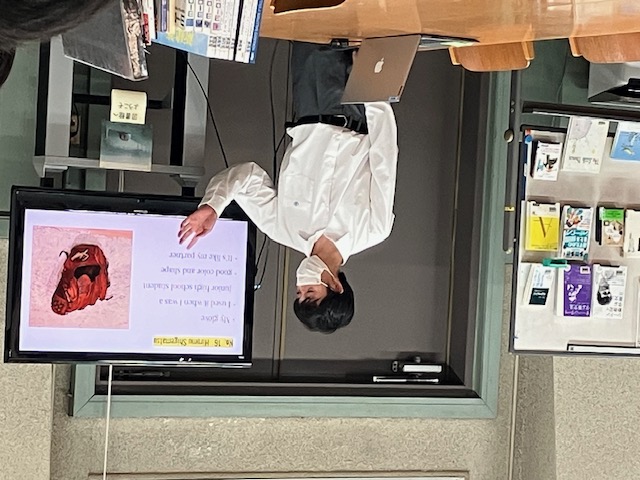

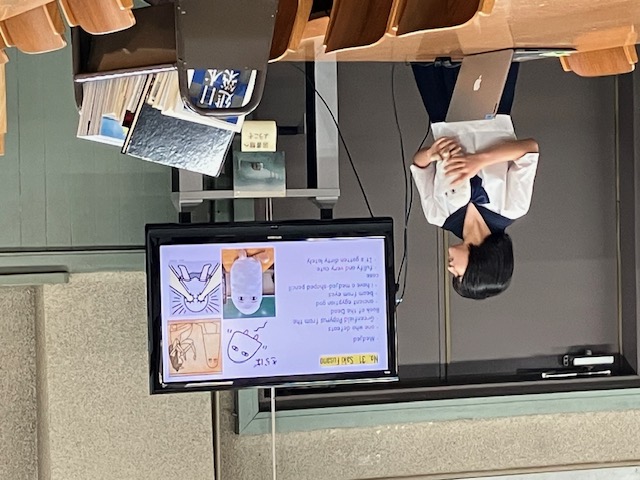

3.英語授業 プレゼンテーション「My Favorite Things」

「私の好きなもの」を生徒各自が英語で発表している様子です。自分自身を他者に伝えることを学習目的とし、今現在興味を持っていることや意外な趣味やコレクションなど生徒の多様な側面が伺える授業となりました。

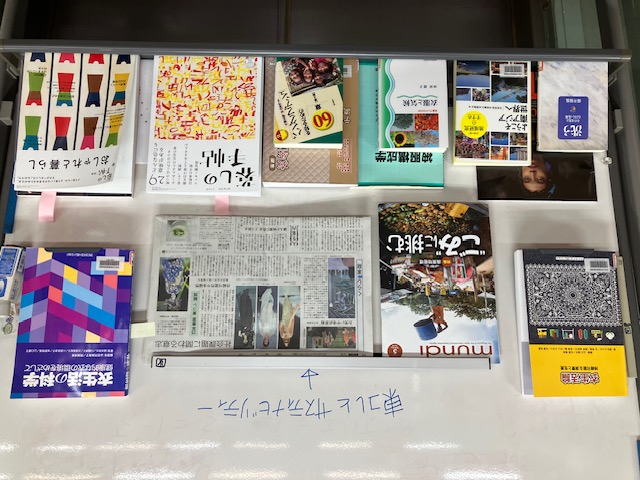

4.教育実習生図書館授業 家庭科 「サスティナブルな衣服活用」

今年度も教育実習生に図書館オリエンテーションを行い、図書館活用授業を促しました。その結果、毎年本校では実習生による図書館授業が行われています。教育実習生と「家庭科を自分ごとにする」を目標に、生徒にサスティナブルの視点を持たせるために、今回は各班のテーマごとにパスファインダーを用いた図書館情報学も網羅した授業としました。

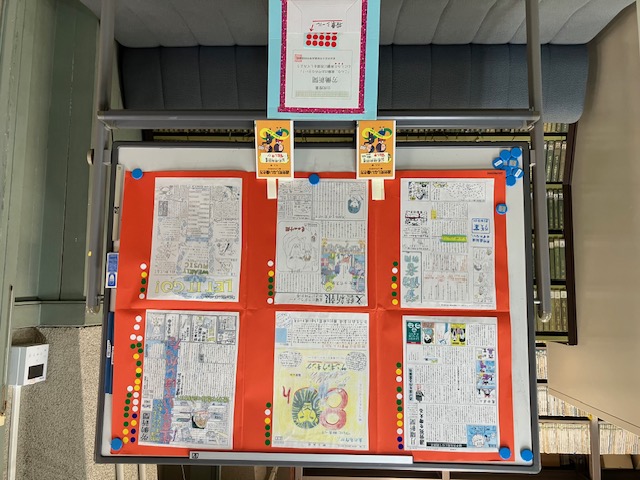

5.展示の様子

図書館総合展2024ポスターセッションにて東京学芸大学図書館に展示した学習発表や音楽教室での資料展示など様々な展示を今年度も行いました。校内での展示は教員と連携し、教科ごとの学習目的を明確にするように心がけています。授業成果物の館内発表は生徒間での学習のモチベーションの向上にも寄与できます。

労働問題(社会科公共依頼) 音楽教室(音楽依頼) 金融教育(家庭科依頼)

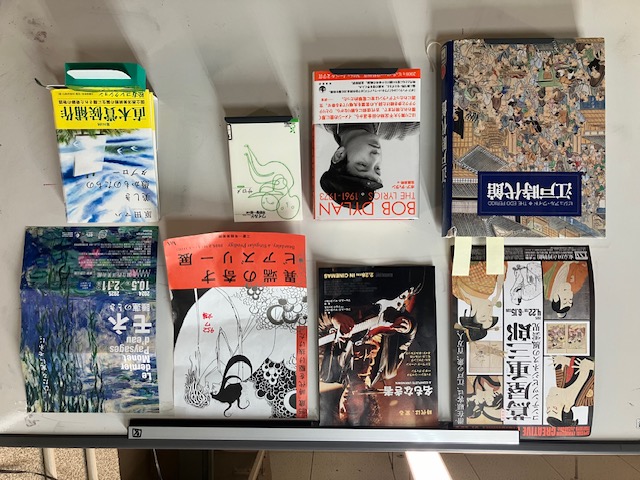

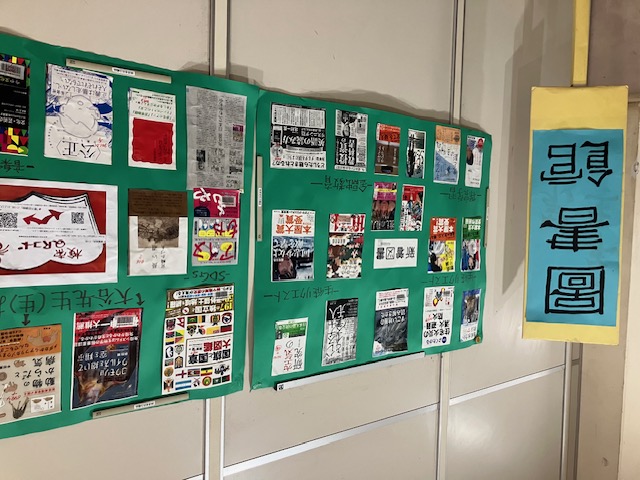

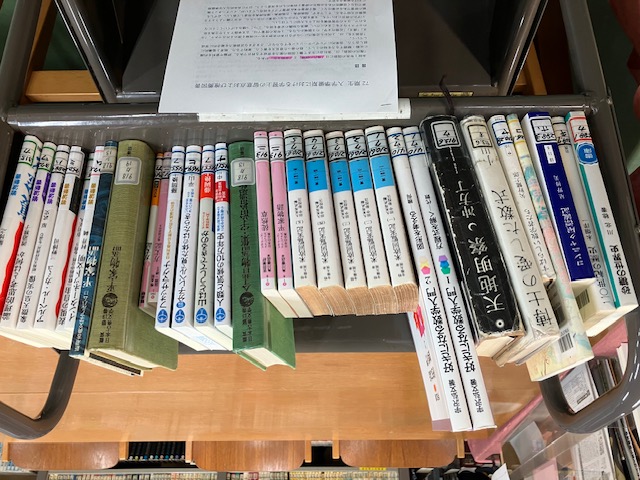

美術展・映画・メディア関連 図書館入口 新一年生入学準備教員推薦図書

外部への研究発表はカリキュラムとしても時間的にも大変ですが、学校関係者以外の方からの意見などもいただけて今後の学校図書館運営への参考になります。インプット⇄アウトプット⇄フィードバックを繰り返すことにより、より良い図書館を目指したいと考えております。

(東京学芸大学附属高等学校 司書 岡田和美)