今月の学校図書館

こんなことをやっています!

玉川聖学院中等部・高等部

2025-05-12 14:30 | by 富澤 |

今月は、玉川聖学院中等部・高等部で専任の司書教諭として働く鳴川浩子さんに、記事をご執筆いただきました。学芸大学司書部会も応援している「10代がえらぶ海外文学大賞」の創設に深く関わっている鳴川さん。「ついうっかり」選考委員に名を連ねてしまった賞創設までの経緯や、生徒さんたちが海外文学と出会えるための工夫などを、明るくパワフルな文章で語ってくださっています。鳴川さんの取り組みを参考に、海外文学の棚を作ってみてはいかがでしょう。「世界の架け橋」となる本が、新しい文学賞をきっかけに、沢山の読み手のもとに届くように、皆で盛り上げていきましょう!(編集部)

物語からつながる世界、パワーアップ!!

2015年9月から8年間、翻訳家の金原瑞人さんが同じく翻訳家の三辺律子さん、イラストレーターのオザワミカさんと海外小説を紹介する冊子『BOOKMARK』を発行されていました。その『BOOKMARK』のHPに書かれた金原さんの言葉から、もしかして海外文学、そんなに読まれてないの?と思い至り、『BOOKMARK』を利用して、海外文学を特に意識した活動をしました。

それから10年、海外文学が読まれるようになったか、というとどうもそうではないようで、今度は三辺さんが中心となって、新しい文学大賞が立ちあがりました。ついうっかり選考委員になってしまったこともあり、海外文学推しふたたび!と海外文学に力を入れた活動をすることにしました。

◆始まりは2015年

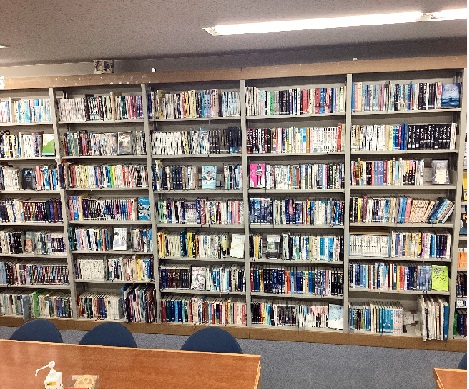

本校は自由が丘にある中高一貫の女子ミッションスクールです。図書館は校舎改築のおりに、ICT設備も併せ持つ「情報センター」として新たに2000年夏に開館しました。下足室にも近い校舎の1階にあり、専門・専任・正規の司書教諭2名が中心となって運営をしています。蔵書は5万冊以上あり、授業での利用も年間400時間以上と活発に使われています。 本は0類から順番に奥の書架から並んでいて、結果、手前の閲覧席に面した一番目立つ書架に海外文学が並んでいます。『ハリー・ポッター』(J.K.ローリング 静山社)でファンタジーブームが起き、リクエストもたくさん入って、活発に動いていた海外文学も、ブームが過ぎると動きが少なくなっていきました。生徒には「カタカナの名前がややこしい」というようなことを言われもしました。

本は0類から順番に奥の書架から並んでいて、結果、手前の閲覧席に面した一番目立つ書架に海外文学が並んでいます。『ハリー・ポッター』(J.K.ローリング 静山社)でファンタジーブームが起き、リクエストもたくさん入って、活発に動いていた海外文学も、ブームが過ぎると動きが少なくなっていきました。生徒には「カタカナの名前がややこしい」というようなことを言われもしました。

(写真:閲覧席に面した海外文学の書架)

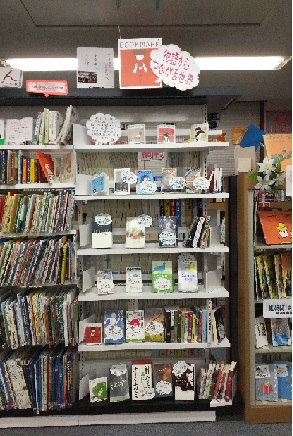

そんな時に発行されたのが『BOOKMARK』でした。第1号で紹介されていた『郊外少年マリク』(マブルーク・ラディシュ作 中島さおり訳 集英社)を読んで、私はあの華やかなパリ郊外の一角に、移民の人たちが押し込められて暮らす地域があることを知りました。ちょうど、世界中が内向き志向になってきているような気がしていたときで、若い人たちに物語を通じて、国境や時間を超えて世界とつながってほしいと考え、『BOOKMARK』を利用して「物語からつながる世界」というコーナーを常設で作りました。

そんな時に発行されたのが『BOOKMARK』でした。第1号で紹介されていた『郊外少年マリク』(マブルーク・ラディシュ作 中島さおり訳 集英社)を読んで、私はあの華やかなパリ郊外の一角に、移民の人たちが押し込められて暮らす地域があることを知りました。ちょうど、世界中が内向き志向になってきているような気がしていたときで、若い人たちに物語を通じて、国境や時間を超えて世界とつながってほしいと考え、『BOOKMARK』を利用して「物語からつながる世界」というコーナーを常設で作りました。

(写真:「物語からつながる世界」コーナー)

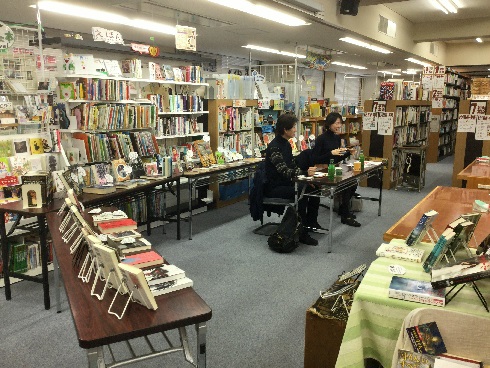

数年前の卒業生に金原瑞人さんの大ファンの図書委員さんがいて、在学している間に、金原さんの講演会をしてほしいとの厳命がくだっており、一度、図書委員会主催の講演会でお話ししていただいたことがあります。そのつながりから、再度、金原さんに連絡を取り、今度は三辺さんと一緒に図書委員に『BOOKMARK』の話をしていただくという贅沢な時間を持ちました。

数年前の卒業生に金原瑞人さんの大ファンの図書委員さんがいて、在学している間に、金原さんの講演会をしてほしいとの厳命がくだっており、一度、図書委員会主催の講演会でお話ししていただいたことがあります。そのつながりから、再度、金原さんに連絡を取り、今度は三辺さんと一緒に図書委員に『BOOKMARK』の話をしていただくという贅沢な時間を持ちました。

(写真:2017年の高等部図書委員会講演会の様子)

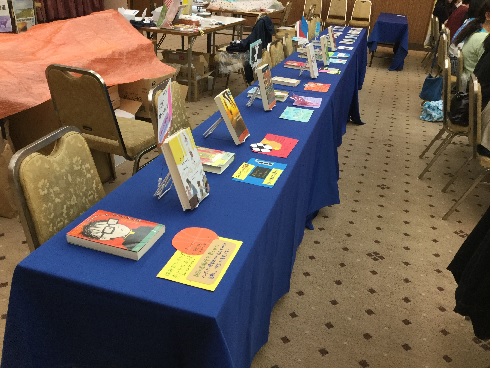

同時に、所属していた学校図書館問題研究会東京支部での年間の研究テーマを「海外YA文学」にしてもらい、金原さん、三辺さんに講演していただきました。別にオザワミカさんにお話ししてもらう会も持ちました。私は参加できなかったのですが、都内で学校司書をしていて翻訳もされている中野怜奈さんからもお話を聞いています。支部会でテーマごとに海外YA文学を持ち寄ったり、POPを作成したりして勉強を重ね、2019年の学図研神奈川大会では、金原さんと三辺さんを講師として分科会「物語からつながる世界~翻訳小説の魅力に迫る~」を持ち、『BOOKMARK』について語っていただきました。 (写真:神奈川大会で展示したPOP)

(写真:神奈川大会で展示したPOP)

◆2025年度のテーマは「海外YA文学」

『BOOKMARK』は20号を区切りに2023年に終了しました。『BOOKMARK』が刊行されてから、海外文学にちょっぴり目覚め、まるでおっかけのように(いや、若干本物のおっかけでした)、『BOOKMARK』のイベントがあれば参加していました。そのせいで、かなり海外文学好きと誤解されたのだと思うのですが、昨年のゴールデンウィークに三辺さんから「翻訳YAがあまり読まれていないので、盛り上げるために賞を立ち上げるので協力してもらえないか」と連絡をいただきました。大変ありがたい連絡で、二つ返事でお受けし、でも一人では不安だったので学芸大学附属世田谷中学校司書の村上恭子さんにも協力をお願いしました。その後、当時埼玉県立高校司書だった木下通子さんや書店員さん、編集者さんなどの実行スタッフで対面やオンライン等で相談を重ね、第1回「10代がえらぶ海外文学大賞」の開催が正式に発表されました。その過程でついうっかり選考委員に名を連ねることになってしまったのですが、ここまでくればもう開き直るしかない!と2025年の私のテーマは「海外YA文学」と腹をくくりました(20年以上学校司書をしていますが、年間テーマなんて初です)。

賞の開催が発表された1月から、情報センターに「10代がえらぶ海外文学大賞」コーナーを作りました。最初、対象となる書籍のリストは作成しない予定でしたが、発表と同時に北海道の司書の方が金原さんにリストを送ってくださり、それをもとにいろいろな方の協力で「たとえばこんな本」リストがHP上で公開されました。

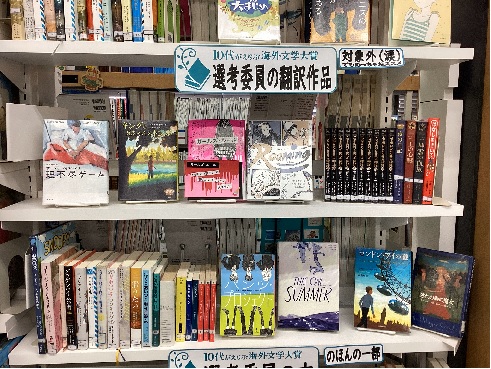

(写真:「10代がえらぶ海外文学大賞」コーナー3枚)

その過程でショックだったことが2つ。一つは選考委員の訳書・監修本が対象外になったこと。泣きました。ですが公平性のためには仕方のないこと。対象外でも海外YA文学を盛り上げるためのイベントなのだから、「選考委員の訳書」として推せばいいのだと受け止めました。もう一つは、対象になった訳書が思った以上に多かったこと。海外文学を意識しつつ選書していたつもりなのに、「あれもこれも見落としていた……。所蔵点数も少なっ!」と慌てて購入して読んでいますが、どれもこれも面白い! 日本人の作家の本は生徒からリクエストがあることが多いのですが、海外文学がリクエストされることは稀です。司書がもっと意識しないとだめだな、と反省しています。

2019年に『BOOKMARK』で分科会をもった学図研全国大会ですが、一連の流れから、やはりもう一度、海外文学の分科会を持ちたいと考えました。折しも2025年は東京大会で、テーマは「“読む”ことでひらかれる世界」。この分断の時代だからこそ、海外文学で若い人たちに物語から世界と繋がり広がってほしい、そのためには学校司書がもっと海外YA文学のことを意識しなくては!と金原さんと三辺さんを講師に迎えて再び分科会「もっと!YA海外文学!!」を持つことにしました。

◆生徒への推し活

私が顧問をしている高等部図書委員会では、私がついうっかり選考委員になってしまったので、「今年度は海外YA推しでいく、付き合ってね」と最初の委員会で宣言。「ゴールデンウィーク明けまでに10代が主人公の海外文学を1冊読む」という課題を出しました。賞とは関係なく、何でもよい、なんだったら幼少期に読んだものを読み直してもよいと緩やかにしています。海外文学がガチで好きな新入生委員さんもいて心強いのですが、ほとんどの委員さんが「何を読めば!?」となっていました。「ハリポタ(ハリー・ポッターの略)読みなよ」と他の委員さんに薦められている姿も(読んでないのね!? 私も最終巻は読んでないけどね!)。「おすすめありますか」と聞かれたら、本人の志向を聞きつつ、「10代がえらぶ海外文学大賞」のコーナーの本を薦めています。

委員会は、活動内容によって班に分かれて活動しているので、ゴールデンウィーク明けの委員会で、読んできた海外文学で、班ごとに自己紹介を兼ねたミニビブリオバトルを開催し、6月初旬までにその本でPOPを作り、図書委員お薦めの海外YA文学特集のコーナーを作る予定です。海外YA文学を読んでみてどう思ったのか、海外文学を読むってどんな意味があるのかを緩く考えてもらおうかなとも考えています。

中1の国語の時間では、今年度は月1で読書の時間を作りたいと若い教員が計画していて、その授業の最初に本を紹介することになりました。4月中の第1回の授業時に、「私の今年の推しは海外YA文学だから、海外YA多めで本を紹介するね」と、生徒自らではあまり手に取らなさそうな本を紹介しました。

中1の国語の時間では、今年度は月1で読書の時間を作りたいと若い教員が計画していて、その授業の最初に本を紹介することになりました。4月中の第1回の授業時に、「私の今年の推しは海外YA文学だから、海外YA多めで本を紹介するね」と、生徒自らではあまり手に取らなさそうな本を紹介しました。

(写真:中1に紹介した本の一部)

いつもはコーナーを作り、相談があれば紹介する、で終わっていたのですが、分断や内向き志向が気になる昨今。新たに始まった文学大賞をきっかけに、積極的に海外YA文学を紹介していこうと考えています。YA世代には、物語を通じて世界と繋がり、広がるきっかけになってほしいと願っています。

いつもはコーナーを作り、相談があれば紹介する、で終わっていたのですが、分断や内向き志向が気になる昨今。新たに始まった文学大賞をきっかけに、積極的に海外YA文学を紹介していこうと考えています。YA世代には、物語を通じて世界と繋がり、広がるきっかけになってほしいと願っています。

(写真:海外YAも意識したお薦め本コーナー)

(玉川聖学院中等部・高等部 司書教諭 鳴川浩子)