読書・情報リテラシー

読み聞かせ 地域とともに

2023-06-14 09:23 | by 村上 |

本が好きになるには、小さい頃の読書環境も大切です。今回は、長きにわたり、地域の子どもたちに読み聞かせをしてきた「プーさん文庫」の活動について、その一員である高見京子先生に執筆いただきました。学校図書館の日常「読み聞かせ」の記事と合わせてお読みください。(編集部)

「読み聞かせ 地域とともに」

高見京子(元岡山県立高校司書教諭・プーさん文庫メンバー)

私は高校司書教諭・国語教師として、現役時代は授業中に絵本の読み聞かせをしたり、生徒と一緒に近くの公民館などで読みきかせを行ったりしていた。退職してフリーな時間ができたので、今は、地域の公民館や小学校などで読みきかせを行っている。今回は、その活動について少し報告をさせていただこうと思う。「読み聞かせ」という言葉でなく「読み合い」「読み語り」という言葉もあるが、私は専門家でも研究者でもない一ボランティアの活動として、ここでは「読み聞かせ」のまま使わせていただく。

公民館での活動のほかに、地区の幼稚園・保育園・こども園からも声がかかるし、高校への出前授業も頼まれたりする。夏休みの学童保育にもお邪魔する。最近は高齢者施設にも出かけることも増えた。

メンバー全員のミーティングは月に一度行い、ボランティアだからということに甘えず、より質の高いものにするべく勉強会も行っている。

プーさん文庫の原点は、この地で小学校教員をしていた故犬飼明子氏が退職後の1977年に自宅で開いた家庭文庫「はちのこ文庫」だ。それを地域の公民館に場を移して1989年に「プーさん文庫」が始まる。その時中心になったのが横田悦子氏だ。岡山駅から2駅(当時は1駅)西に位置するこの地には公共図書館がなく、設立への市民運動の中心となってきた横田氏は、その後市会議員から県会議員となる。この地に図書館はできなかったが、国内貸出数1位を続ける岡山県立図書館の設立への大きな力となる。彼女がプーさん文庫の事務局を担った。(その横田氏も数年前に鬼籍に入った。)

犬飼氏は自宅に5,000冊の児童書を所有していて、生かす道はないかと考え(公民館には置けなかった)、横田氏が中心になって作ったのが「プーさん図書館」だ。犬飼氏の蔵書をもとに、小学校体育館の2階に開設したのが2006年。ここでは週1回の昼休みに、概ね1~3年生を対象に読み聞かせをすると同時に、地域にも開放し、放課後は誰でも本を借りに来ることができる。プーさん図書館は、単なるボランティア活動ではなく、当時の会長は地域の大学の学長で、町内会や子供会の役員の方も名を連ね、小学校校長もメンバーの一人としてスタッフとともに、読書を通じて地域の子どもたちの豊かな生活を支える組織として誕生したのだ。

そのうちに、4~6年対象に、朝読書の時間での読み聞かせも始まる。このグループは「プーさん朝読」という。どれも「プーさん」がついて、外部の人にはわかりにくいのだが、もとは一つのものが、いろんな形に発展していて、メンバーもそれぞれ違うが緩やかにつながっている。(私はそれぞれの活動に少しずつだがすべてに関わっている)。「プーさん図書館」も「プーさん朝読」も学校図書館(学校司書)との連携の中にある。

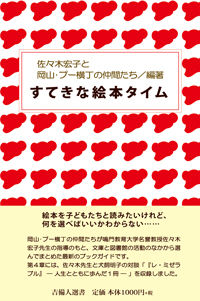

本も何冊か出版した。『絵本のあるくらし プーさん文庫が選んだ456冊』(吉備人出版 1999年)『あかちゃんの絵本箱 はじめて出会う絵本ガイド』(吉備人出版 2001年)『すてきな絵本タイム』(吉備人出版 2012年)など。

本も何冊か出版した。『絵本のあるくらし プーさん文庫が選んだ456冊』(吉備人出版 1999年)『あかちゃんの絵本箱 はじめて出会う絵本ガイド』(吉備人出版 2001年)『すてきな絵本タイム』(吉備人出版 2012年)など。 各場面での、乳幼児から園児、小学生(低学年から高学年まで)までの子どもたちとの触れ合いは地域での子どもたちの成長の見守りにもなる。大人になって、プーさん文庫などでの読み聞かせを懐かしく語ってくれる人、ボランティアに加わってくれる人など、年月を超えてのつながりも嬉しいことだ。

ただ、最近は学校の方も次第に余裕がなくなり、以前のようには活動がしにくくなってきたことも確かだ。コロナ禍の3年間の活動停止は痛かった。(プーさん文庫の活動は時々休みながらも続けていた)学校でボランティアの読み聞かせを充実させるためには、学校との信頼関係が欠かせない。ボランティアの活動が先生方の負担を増やすのではなく、軽くしたり、一緒に読書の輪を広げられたりできると良いのだが。

自治体の読書推進計画や、「開かれた学校」という言葉云々の前に、子どもたちは家庭だけ、学校だけで育つのではなく、地域の中でも育っていく。「読書」が子どもの成長にどれだけ豊かな世界をもたらすかは言うまでもないだろう。読書そのものから得るもの、と同時に、手渡す人、語りかける人とのコミュニケーションが、その子にあたたかい安定感をもたらす。

自治体の読書推進計画や、「開かれた学校」という言葉云々の前に、子どもたちは家庭だけ、学校だけで育つのではなく、地域の中でも育っていく。「読書」が子どもの成長にどれだけ豊かな世界をもたらすかは言うまでもないだろう。読書そのものから得るもの、と同時に、手渡す人、語りかける人とのコミュニケーションが、その子にあたたかい安定感をもたらす。 「世界は広く驚きに満ちている」「君は一人じゃないよ」と、子どもたちの希望に満ちた未来に向けて語り続けていきたい。学校とも、時間的・空間的にももっとつながりたい。「読み聞かせ」をしながら、読む大人自身も楽しみ、成長している。地域とともに、子どもたちとともに、「読み聞かせ」活動をずっと続けていきたい。