読書・情報リテラシー

探究的な学習の基礎を育む学校図書館の実践

2023-03-31 07:00 | by 村上 |

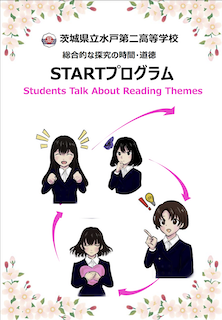

探究的な学習の基礎を育む水戸二高STARTプログラム

~学校図書館を拠点にしたプログラムの作成とその活用~

茨城県立水戸第二高等学校 教育デザイン部副部長STARTプログラム担当 篠原 敦子

学校司書 勝山万里子

【要旨】

新学習指導要領において、学習の基盤として育成すべき力として「言語能力」「情報活用能力」「問題発見・解決能力」が示されました。またGIGAスクール構想の中でPCやタブレットなどデジタル環境が整備され、様々な情報を活用した中での学びが求められています。SSH指定校でもある茨城県立水戸第二高等学校では、情報活用能力を育成するためには、情報活用スキル(図書館の使い方、情報の探し方、参考文献の書き方等)の習得が重要であると捉え、平成24年から学校図書館が中心となって「STARTプログラム」を作成し、実践を続けています。本稿ではSTARTプログラムの内容、校内での取り組み、卒業生の成果をとおして、学校図書館が中心となることで、「情報活用スキル」が身につき、それが「情報活用能力」、ひいては生徒個々の「生きる力」の育成に結びつくことをお伝えしたいと思います。(内容は令和4年3月末現在の状況です。)

1.学校及び学校図書館の紹介

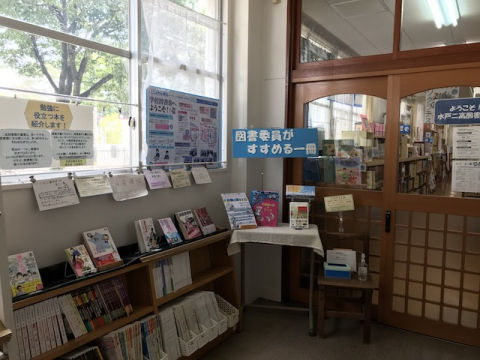

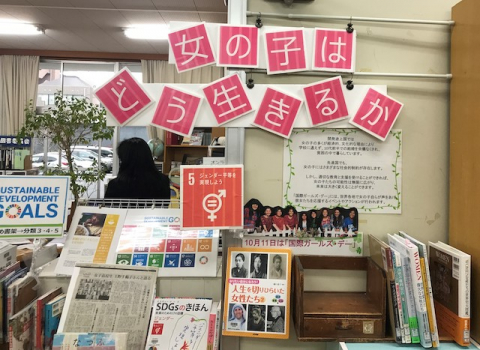

学校図書館は、普通教室の約3倍、座席数42席、蔵書約4万冊、新聞5紙、雑誌、インターネット、データベース(ジャパンナレッジ、朝日けんさくくん)が利用可能です。図書部は図書主任、係教諭2名、司書教諭、学校司書で構成されています。また館内での飲食が可能であるため、生徒による図書館Café、ALTによるGlobal Cafeが開かれるなど、生徒の興味関心に応じて、自発的主体的に利活用できる環境を整備しています。また、SSH課題研究をはじめ、探究的な学習に対応する環境を整備しています(後述)。

写真は、上から、図書館入り口右 図書館からのお知らせ / 図書館入り口左 図書委員がすすめる1冊 / カウンター展示 女の子はどう生きるか / カウンター展示 図書委員がすすめる1冊 / 図書館全景

2.実践

2.1 本校のSTARTプログラムの取り組み

2.1.1 STARTプログラムとは

2.1.1 STARTプログラムとは

「START」とは「Student Talk About Reading Themes」の頭文字で、「水戸二高生一人一人が自分のテーマを持ち、調べ、自分の言葉で伝える力を持って人生を切り拓いていってほしい」との願いから生まれたプログラムです。総合的な探究の時間(以下「総探」)で、入学直後の1年生全員が探究プロセスをとおして情報活用スキルを学ぶ。まず自分の興味のある人物や事柄などから「①課題設定」をし、「②情報収集」「③整理分析」「④まとめ・発表」の探究プロセスを一連の流れとして1年かけて行います(授業時間は14時間)。目指しているのは、女性リーダーとして活躍できる力の育成です。授業は司書教諭学校司書とSSHの教員が中心となって作成した共通のオリジナルテキストとスライドを活用して1年生の副担任が行っています。

プログラム誕生のきっかけは、学校司書が新入生の情報活用スキルの低さに気づいたことです。図書館での調べ学習の際に提出された新入生のレポートのほぼ全部が、インターネットだけで情報を収集し、参考文献の明示もなく該当の箇所を丸写ししている状況でした。大部分の生徒は、NDCを基本とする図書館の使い方、参考文献の明示、情報の信頼性、奥付という言葉すら知らない状況でした。本校は、SSH指定校であるため1)、教科「情報」に関した内容は2年時に学校設定科目としてSSH課題研究(SSHクラス)、環境科学(SSHクラス以外の2年生全員)の中でパソコンの仕組み、ワードエクセル基本演習、統計処理、情報収集、スライド作成などを履修します。しかし、情報収集の際に必要となるNDCや信頼できる情報の探し方など基本となる情報活用スキルを全員に改めて教える時間はないということでした。SSHの教員が生徒の必要度に合わせて個別に教えているというのが現状であり、教員にとっても研究活動と並行しての指導になるため、時として負担になっているようでした。学校図書館は、このような状況を、学校図書館の情報センターとしての機能2)を活用することで解決できないかと考え、SSHの教員と検討を始めました。

2.1.2 STARTプログラムの誕生から定着まで

図書部が中心となって関係各所と検討した結果、「総合的な学習の時間」(以下「総学」)の中で、今後の探究学習で必要となる情報活用スキルを育成することが良いのではないかということになりました。3)課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・発表という探究のプロセス毎に必要となる情報活用スキルを教え、演習し、身に付くことを目指しプログラム化に取り組みました。プログラムのネーミングをALTに依頼したところ「僕がアメリカで受けた教育は、いろいろなテーマを調べてまとめて自分の言葉で発表することが中心だった。二高生にも是非そのような教育を受けて欲しい。特に二高生は発表することに苦手意識を持っているので、このプログラムで克服してほしい」との思いを込めて「START」と命名してくれました。

1年生で、情報活用スキルの基本をしっかりと教え、生徒が主体的に関わってそのスキルを身に付けてくれれば、2年生以降の学校設定科目SSH課題研究、環境科学はもちろんのこと、各教科等での探究的学習がスムーズにいきます。そのため、プログラムの一連の過程をグループでなく個人で行うことにしました。課題の設定においては、当初コースに分け「人物」「進路」「ブックトーク」にしていましたが4)、3年後には「人物」に統一し、さらに「総探」になってからは自由に設定することにしました。学校図書館は、授業で活用出来るよう各プロセス毎のワークシートを作成し、各クラスで同一歩調がとれるよう調整しました。試行錯誤を経て10年を経過した現在は、各時間に配布していた説明資料を一冊のテキストにして1年生及び全教職員に配布しました。同一歩調を取れるように日程表や目次を工夫することで、学びが具現化・共有化され、初めて担当する教員でも指導しやすいと評価されています。

2.2 学校図書館の環境整備

STARTプログラムやSSH課題研究を支えるため、図書館の環境を以下のように整しました。

①多様な資料 図書・新聞(5紙)・雑誌・パンフレット

データベース(ジャパンナレッジスクール・朝日けんさくくん)

②探究学習支援コーナー「調べる時の味方たち」(写真右)

②探究学習支援コーナー「調べる時の味方たち」(写真右)

探究学習で使用する思考ツールなどワークシートや、ポスターセッション用の文房具類を一カ所に集約。誰でも自由に使えるコーナーとした。

探究学習に必要な

1)ワークシート

2)思考ツール

3)先輩の学習成果物

4)文房具

・鉛筆、ボールペン

・付箋

・のり、はさみ等

③学習成果物の展示・活用 ポスター、クラス別冊子などの学習成果物を活用出来るように展示。

④県立図書館との相互貸借制度の活用

⑤見やすい見出しの工夫

⑥いつでも発表ができる体制づくり

パソコン、プロジェクタ、マイク、レーザーポインタを常設しいつでも発表や練習ができるようにしました。

写真上 見やすい見出しの工夫 写真下 館内案内ボード

3 本実践の成果

毎年行われる在校生アンケートでは、9割を超える生徒が「一連の流れを一人で行うことで多くの力が身につきました。」と答えています。また大学や社会で活躍する卒業生からも「STARTの経験が役に立っています」との報告が届いています。また、教職員からも受験や生徒指導などでもSTARTプログラムの成果を感じるとの評価を得ています。STARTプログラムを担当しているのは、各クラスの副担任で、当初は、何も分からずに担当するので大変戸惑うとのことでした。しかし、学校図書館が拠点となっているため、授業には学校司書がTTで入って補える事と、他のクラスの見学をするなどして不安は解消するようです。平成24年度に実施してから令和3年度までは、横並びの授業ではなかったため、他のクラスの授業を事前に見学して備えることができましたが、令和4年度からは金曜日6時間目の横並びの授業となったため、事前見学が出来なくなるということです。対策として、全クラスが使える共通の説明スライドを作成し、それに基づいて説明が出来るように準備しました。 探究学習を経験していない教員が、探究学習を指導するという状況はこれからも生じることでしょうが、テキストや指導のための共通スライドを作るなどの工夫をすることにより、教員の情報活用スキル育成にも繋がるプログラムであると思われます。(写真右上 図書館内での個人発表)

毎年行われる在校生アンケートでは、9割を超える生徒が「一連の流れを一人で行うことで多くの力が身につきました。」と答えています。また大学や社会で活躍する卒業生からも「STARTの経験が役に立っています」との報告が届いています。また、教職員からも受験や生徒指導などでもSTARTプログラムの成果を感じるとの評価を得ています。STARTプログラムを担当しているのは、各クラスの副担任で、当初は、何も分からずに担当するので大変戸惑うとのことでした。しかし、学校図書館が拠点となっているため、授業には学校司書がTTで入って補える事と、他のクラスの見学をするなどして不安は解消するようです。平成24年度に実施してから令和3年度までは、横並びの授業ではなかったため、他のクラスの授業を事前に見学して備えることができましたが、令和4年度からは金曜日6時間目の横並びの授業となったため、事前見学が出来なくなるということです。対策として、全クラスが使える共通の説明スライドを作成し、それに基づいて説明が出来るように準備しました。 探究学習を経験していない教員が、探究学習を指導するという状況はこれからも生じることでしょうが、テキストや指導のための共通スライドを作るなどの工夫をすることにより、教員の情報活用スキル育成にも繋がるプログラムであると思われます。(写真右上 図書館内での個人発表)

STARTプログラムが学校全体へどのような影響をもたらしているのか、本稿では、聞き取りを行った卒業生Kさんからのメッセージを本実践の10年の成果として紹介したいと思います。Kさんは「骨伝導動イヤフォン」の研究で全国的なコンクールで上位入賞を果たし、「STARTプログラムのお陰です」と二高図書館にお礼に来てくれたのでした。その際以下のことを聞きました。

福祉に興味があったことから、日常で使える小型の骨伝導イヤフォンを研究していましたが、高校2年生になって、実験に行き詰まってしまいました。中学生から取り組んできた長年の研究がこれで終わりかと絶望しましたが、「もう一度最初から考え直してみよう」と思いました。STARTプログラムを通してNDCの仕組みを知っていたので、「電気」の分類に行き、十数冊の本を棚から出し、目次を並べました。今まで調べてなかった項目を辿ってみたら「よりせん」「表皮効果」という言葉が目に入りました。ジャパンナレッジスクールの百科事典機能を使って、言葉を調べてみたら腑に落ち、非常に納得することができました。キーワードがしっかり分かったので、他の資料や文献を探す際には該当箇所をスムーズに見つけることができました。

次に仮説を修正し新たな実験をしていきました。すると、新たな結果が出て研究が動き始め、結果に結びつきました。その後2つのコンクールに応募して上位に入賞することができました。もしSTARTプログラムで図書館の使い方、情報収集の仕方、参考文献の書き方等を一連の流れの中で学んでいなかったなら、行き詰まりを突破することはできなかったし、コンクールの入賞もなかったと思います。

聞き取りの最後に彼女は「この力は、勉強だけでなく、一生使える生きる力だと思います。全国の高校生にSTARTプログラムを教えてください」と力強いメッセージを伝えてくれました。彼女のこの言葉に、STARTプログラムの10年の成果が結実しているのではないかと思った次第です。

4.まとめ及び今後の課題

このプログラムを経験した生徒・教職員、卒業生の感想から、探究的な学習や研究をする上でも、これからの社会を生きる上でも、情報活用能力を育成するためには「情報活用スキル」を身に付けることは必須であることがわかりました。しかしながら、大学や社会の中で情報活用スキルを体系的に育成する機会が少ないという実態があります。今後、GIGAスクール構想のもと、インターネットを介した情報が簡単に大量に集まるでしょう。だからこそ、高校を卒業するまでの間に情報活用スキルを習得し、情報活用能力を育むことが重要になってくるのではないでしょうか。本実践をとおして、それらの習得・育成には学校図書館を拠点として活動することが効果的であることを学びました。本実践の課題としては、情報活用スキルに関しての全教職員の共通理解が挙げられます。現在STARTプログラムを直接に担当するのは1学年の副担任8名です。教員の共通理解を図るためにSTARTプログラムのテキストを教職員全員に配布したのですが、それに対しての研修は行われていないのが現状です。より具体的な共通理解を図るためにもSTARTプログラムの全体研修を行い、教員も生徒と共に学びブラッシュアップしていく姿勢が必要であると思われます。(写真右上 成果発表会)

また、令和4年1月に放送大学における司書教諭課程講義「学習指導と学校図書館」の中で、STARTプログラムが映像資料と共に紹介されるための撮影が行われました。令和4年夏から司書教諭を目指す先生方にSTARTプログラムが紹介されるということです。又、他校でもSTARTプログラムを参考に探究的な学習を展開しているとの報告も聞くようになりました。この実践が他の高校ばかりでなく小中学校にも広がり活用されることを願っています。特に新学習指導要領の施行によって、小中学校の国語においては情報を扱うことになり、担当する先生方の困惑も聞こえてきます。STARTプログラムを活用することで、学校図書館や情報活用スキルへの理解が深まると思われます。水戸二高の10年の実践が、多くの学校で活用されることを願っています。

公開用のSTARTプログラムテキストは、著作権許諾等の関係で、現時点では一部のみを公開させていただきます。

【引用・参考文献】

1) スーパーサイエンスハイスクール実施要項(令和3年11月25日改定)において以下のように定められている。 5研究開発等の実施「 (1) 指定校(スーパーサイエンスハイスクール参画校を含み,2のイである指定校を除く。)においては,理数系教育を重点的に実施し,これに関する教育課程等の改善に資する実証的資料を得るため,現行教育課程の基準の下での教育課程等の改善に関する研究開発のほか,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第85条(同令第108条第2項で準用する場合を含む。)並びに第79条及び第108条第1項で準用する第55条に基づき,現行教育課程の基準によらない教育課程を編成,実施して研究開発を行うことができる。

2) 文部科学省.こどもの読書サポーターズ会議.これからの学校図書館の活用の在り方等について.2009年3月https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/meeting/__icsFiles/afieldfile/2009/05/08/1236373_1.pdf (2022年12月14日閲覧)

Ⅰ.学校図書館の位置付けと機能・役割において「(略) 図書や新聞、インターネット等のデジタル情報など多様なメディアを提供して、資料の探し方・集め方・選び方や記録の取り方、比較検討、情報のまとめ方等を学ばせる授業の展開に寄与する。更に、司書教諭によるこれらメディアを活用した利用指導等の取組を通じ、情報活用能力を高めるための授業を自ら企画・実施する。」とされている。

3) 文部科学省. ” 第2章 総合的な学習の時間の目標 ”高等学校学習指導要領(平成21年告示)解説 総合的な学習の時間編.海文堂出,2009. 第2章総合的な学習の時間の目標 第2節目標の主旨(3)学び方やものの考え方を身に付けること において以下の目標が掲げられている。「(略)この時間の学習活動を通して身に付けていくことが求められる学び方やものの考え方としては、例えば、課題の見つけ方や作り方、目的や意図に応じた情報の集め方や調べ方、整理・分析の仕方、まとめ方や表現の仕方、報告や発表・討論の仕方などが考えられる。また、見通しや計画の立て方、記録の取り方や活用の仕方、コミュニケーションのとり方、振り返りや意思決定、自己評価の仕方等を挙げることができる。とりわけ、自分の生活や在り方生き方と結びつけて物事をとらえる見方や考え方を大切にすることが望まれる」 この目標と、上記2)における情報センターの機能からSTARTプログラムを着想した。

4)鎌田和宏.”第3部 実践校から学ぶ”.入門 情報リテラシーを育てる授業づくり:教室・学校図書館・ネット空間を結んで.少年写真新聞社,2006,P151-154

5)先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース

https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?page_id=0

授業はじめとする学校内のあらゆる教育活動での学校図書館の活用を活性化させるために、平成21年度文部科学省学校図書館活性化推進総合事業「教員のサポート機能強化に向けた学校図書館活性化プロジェクト」、および、平成22・23・24年度文部科学省確かな学力の育成に関わる実践的調査研究「学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究」、平成25年度同研究「学校図書館担当職員の効果的な活用方策と求められる資質・能力に関する調査研究」として東京学芸大学学校図書館運営専門委員会が作成、運営しているサイト。

編集部より

現在STARTプログラムのテキストは改定中とのことです。テキスト全体をご覧になりたいというご要望もあるかと思いますが、全体を見直しているところですのでしばらくお待ちいただきたいそうです。お問い合わせにつきましては、県立水戸第二高等学校図書部 篠原敦子先生までお願い致します。学校司書の勝山万里子さんは、2022年4月より茨城県立水戸工業高等学校に勤務されています。