読書・情報リテラシー

著作権って何だろう!~士業者としての地域貢献活動を通じて~

2023-02-13 09:08 | by 村上 |

学校図書館は、児童・生徒が様々な情報に出会う場です。情報を活用するにあたり、必ず意識しなければならないのは、「著作権」のこと。図書館のスタッフとして、学校の一員として、私たちも日々、著作権の学習が欠かせません。そこで、著作権の普及活動に力を入れている行政書士の大塚大先生に、学校図書館関係者にむけて、執筆をお願いしました。(注 士業者とは、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士 ·弁理士など 名称の末尾に「士」の字を用いる職業の俗称です。)

著作権って何だろう!~士業者としての地域貢献活動を通じて~

行政書士 大塚 大

1 昔は牧歌的

初めまして、行政書士大塚大(おおつかだい)と申します。右から読んでも左から読んでも大塚大、「山本山」です。どうぞよろしくお願い申し上げます。中学生の頃から世田谷区駒沢に居住していまして、東京学芸大学附属世田谷小学校・中学校は駒沢通りを挟んでご近所です。卒業した区立東深沢中学校はお隣にあります。

図書館というと、私が大学院生の頃は図書館の書庫には院生以上でないと入庫できませんでした。いまでは学部生でも自由に入庫できますが、当時はある意味、聖域でした。静かで、だれも来ない穴倉で(苦笑)、古紙?の匂いに包まれながら静かに文献をめくっている時間は、とても幸せだったことを思い出します。

30年前の学部生の頃は、法学部でも著作権法の授業はなくて、工業所有権(産業財産権)の授業くらいしかありませんでした。著作権教育に関する調査にあたっている著作権情報センター(CRIC)のかたから伺ったのですが、今でも知的財産権法の枠のなかで教えられているようで、「著作権法」と銘打った科目の授業はほとんどないようです。ちょっと驚きますが、でも著作権を学ぶ機会は格段に増えているかと思います。

著作権を学ぶ機会ですが、図書館関係者の皆様には釈迦に説法ですが、現在の学習指導要領では小学校中学年から引用のお作法に触れることが求められています。もっとも、学習指導要領で引用に関わる記述が出てきたのも、ここ10数年ほどということで(川瀨真監修、大和淳ほか編「先生のための入門書 著作権教育の第一歩」(2013三省堂19頁以下参照))、私が学生の頃とは雲泥の差です。高等学校情報科の教科書を拝見すると一層、その印象を強めます。

2 小学生はみんな知っている

行政書士の地域貢献活動として法教育、著作権教育として出前出張授業を担当させていただく機会があります。行政書士の業務(官公庁への書類の提出手続など)に引き付けて、環境学習(産業廃棄物処理手続)やドローンの実演(運輸交通手続)などを行うことがあります。「図書館のきまり」といった課題での授業も行っています。

ちなみに、東京都行政書士会中央支部の例では、中央区立日本橋図書館と連携して2022年に市民セミナー「遺言と成年後見」を図書館で開催しています。

知的財産権といいますと、士業者では弁理士を思い浮かべるかと思います。実は、文化庁への著作権登録手続がありますが、その手続のお手伝いは行政書士が行っています。小学校高学年のみなさんに、「弁護士って知ってる?」と聞けば、100パーセント手が挙がります。それに比べて、「行政書士」や「弁理士」となると、まず手は挙がりません。税理士による租税教室、司法書士による消費者教育、弁理士による発明教室など、各士業団体は、それぞれの業務の特徴を活かして社会貢献活動を行っています。行政書士も著作権に関する業務に携わっていることから、著作権の普及啓発活動に取り組んでいるところです。

ちなみに「著作権って知ってる?」と質問すると、これまた100パーセント手が挙がる状況です。こうした中で「創作の大切さ」や「他人の著作物の尊重・おもいやり」をどう小学生に伝えるか、とても悩むところです。

ちょっと面白い、と言っては何ですが、大学生や社会人向けの著作権の授業を担当する機会もあります。著作権の遵法意識といいますか、著作権への素直な理解というのは、年齢が上がるほうが、つまり、大学生や社会人となるに従って下がっていくような印象を受けることがあります。小学生のほうが良い悪いがよくわかっているのではないかと感じる場面があるわけです。どうしてなのでしょうか。

ちょっと面白い、と言っては何ですが、大学生や社会人向けの著作権の授業を担当する機会もあります。著作権の遵法意識といいますか、著作権への素直な理解というのは、年齢が上がるほうが、つまり、大学生や社会人となるに従って下がっていくような印象を受けることがあります。小学生のほうが良い悪いがよくわかっているのではないかと感じる場面があるわけです。どうしてなのでしょうか。2022年東京都港区立青山小学校での出前出張授業風景

3 山口大学、ACCSとの3社連携協定について

私が部員として関与しています日本行政書士会連合会(日行連)では、2019年、国立大学法人山口大学と一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(通称ACCS)との間で著作権の普及啓発に関して包括連携協定書を締結しました。現在、「著作権教育Eネットワーク」という名称のもとで著作権教育に関する教材開発などを3社が連携して行っています。その成果として2022年に公開したものが、小学校中学年と高学年向けの著作権学習教材です。

ACCSプレスリリース(2022-10-24)

・著作権教材A(小学校中学年用)「作品を作った人を守る"きまり"」(PDFファイル)

・著作権教材A(小学校中学年用)「作品を作った人を守る"きまり"」(PDFファイル)・著作権教材B(小学校高学年用)「作品を作った人を守る"きまり"」(PDFファイル)

・動画教材(小学校中学年用)「著作権について学ぼう」(動画(MP4)ファイル)

動画教材表紙より

これらの教材はダウンロードして自由にお使いいただけます。

特に動画(時間:8分)はとても分かりやすいものになっています。ちなみに、山口大学では、文系、理系を問わず、全学部の1年生は知的財産分野の授業が必修科目となっています。動画制作は、知財教育プログラムに先進的な取り組みをされている山口大学の学生の皆様のご支援無くしては語れません。ご指導をいただいた知的財産センター長小川明子教授、陳内秀樹准教授はじめ、山口大学の皆様には改めて御礼を申し上げる次第です。

また、ACCSは長年に亘りソフトウェア侵害事案の刑事、民事の対応に関わり、会員社にはゲームソフト、ビジネスソフトなど様々な企業・組織が加盟しています。著作権教育にも力を入れておいでで今回の教材制作でも重要な役割を担っていただいています。上記の教材のほか、3分程度の短い動画や、著作権概論部分の教材制作などに鋭意対応しています。

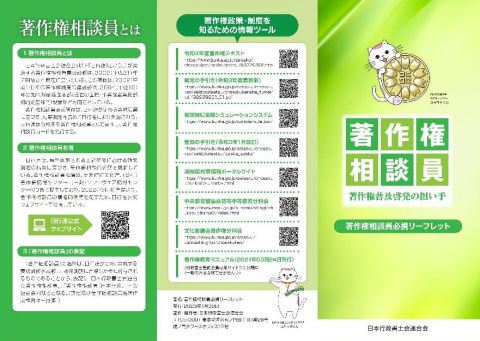

ちなみに、日行連では著作権伝道師が対応しましたが、著作権伝道師は各地域の行政書士の著作権普及啓発の支援活動を行っています。また、日行連は著作権相談員を各地域に配置して皆様の相談に応じています。最近では著作権教育と著作権相談員に関するリーフレットを作成しました。

行政書士が勧める著作権教育リーフレット(三つ折り表面)

著作権相談員必携リーフレット(三つ折り表面)

著作権相談員必携リーフレット(三つ折り表面)著作権教育Eネットワーク制作の教材について、まだ活用事例のフィードバックが得られていませんが、是非ともご参考にしていただき、ご意見をお寄せいただけましたら幸いです。

4 学校図書館・図書館関係者の皆様の重要性

2021年に東京理科大学宮武久佳先生の企画で東京書籍から共著で「著作権ハンドブック」を上梓させていただきました。日販図書館選書センターの「図書館員がえらぶ 選書センター大賞2022」部門大賞(3類)にも選定されて、図書館関係者の皆様には感謝の念しかありません。

また、今回の出版販促活動を通じて最も印象的だったのが、「学校図書館に関わる方々が、著作権の普及啓発に重要な役割を担っている存在」であることでした。忙しい先生方の著作権に関する事柄の灯台になっている、と強く感じました。

ところで、この記事を書いている2023年2月9日現在ですが、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(通称サートラス)の共通目的基金の助成を受けた教材が、クリエイティブ・コモンズ ・ライセンス表示4.0国際(CC BY 4.0)で公表されています。

*CC BY 4.0はクレジット表記などを前提に、営利・非営利を問わず、複製、翻案、再配布可能なライセンスです。

この情報は、学校図書館関係者のかたのSNSの記事にあったもので、情報が溢れるなかで有益な情報の取捨選択、いち早い発信といった重要な役割を学校図書館に関わる方々が担っておいでであることがわかります。

毎年の図書館総合展を見ているとよくわかりますが、図書館、学校図書館に求められている機能が日々増していることと思います。行政書士を含む地域の外部者もできるだけ皆様のお役に立ちたいという思いでいます。折に触れて図書館関係者の皆様との連携の機会が得られたらと考えております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。