今月の学校図書館

こんなことをやっています!

東京都立墨東特別支援学校

2015-01-05 22:53 | by 中山(主担) |

東京都立墨東特別支援学校は、肢体不自由・病弱の児童生徒が通う学校です。小学部から高等部までの児童・生徒がスクールバスや自家用車などで通学しています。本校の他に近隣の病院にも分教室があり、病気の治療をしながら学ぶことができます。

本校の図書館は、平成25年5月に3階から1階へ移動し、車いすの児童・生徒が利用しやすい環境を整えました。本だけではなく、マルチメディアデイジーが読めるパソコンやテレビも用意しました。また、教員が授業研究等に活かせる雑誌なども常設しています。

では、本校の取組みをご紹介します。

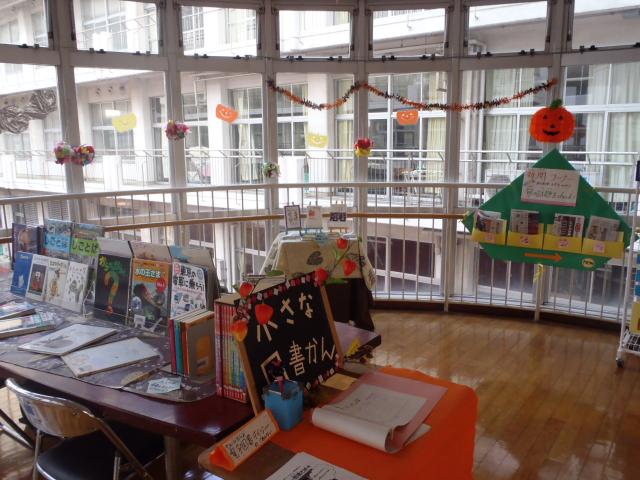

<図書館>

新しくなった図書館は、

日本十進分類法で分類されています。図書館でお話会や授業ができるように座ったり、寝転んだりできるスペースがあります。児童・生徒が授業で作った作品も展示しています。

<図書コーナー>

1・2階の渡り廊下スペースを活用して、図書コーナーを設置しています。児童・生徒が移動中や休み時間にコーナーに来て教職員からの読み聞かせなどを楽しんでします。

1階は絵本や紙芝居を中心に。2階は中高生向けの本やマンガ、新聞や進路に向けた本を揃えています。どちらのコーナーにも季節の飾りつけをしています。飾りつけに触れたり、遊んだりする児童・生徒もいます。また、児童・生徒が住んでいる地域の図書館や都立図書館のお知らせなども掲示しています。

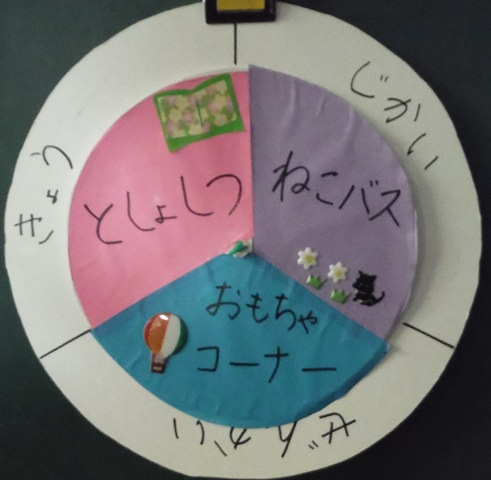

<おもちゃライブラリー>

教材として活用しているおもちゃを集めて、教材図書館として図書コーナーの斜め向かいのスペースに設けました。1階の渡り廊下は、絵本もあり、おもちゃもありと、児童・生徒の歩行訓練が楽しくなるにぎやかさです。外部専門家のアドバイスを受けて3つのカテゴリー(音楽系、操作系、ごっこ遊び)別に収納してあるので、教員が教育課題に合った教材を見つけやすくなっていることが魅力です。

教室にないおもちゃをこのコーナーで手に取って選ぶことができ、その場で試してみることもできるので、児童・生徒にとっても魅力的なスペースとなっています。

<栄養注入中の読み聞かせ>

本校には医療的なケアとして経管栄養にて栄養摂取している児童・生徒も通学しています。経管栄養の注入時間は40分から1時間半と個人によって様々ですが、決して短くない時間がかかります。その時間を教員とのおしゃべりで過ごす児童・生徒もいますが、図書館の蔵書を借りて、読み聞かせを楽しんでいる児童・生徒もいます。

<保護者アンケート>

言語能力拠点校の指定を受けた2年目と3年目にアンケートを取りました。読み聞かせを実施していることが周知され、効果を実感している保護者の方から、御家庭でのお子様の様子をお寄せいただきました。

週に1回、図書館で本を選んでくる。それを寝る前に毎日読んでいる。

夜寝る前に絵本タイムをしている。

「読んで~!」と好きな本を持ってくる。

家で読んであげると、聞き耳をたてて良く聞いている。

学校で読んでもらっている絵本を家でも見ている。私の子は会話や話す事は難しいが本を読んでもらう事、たくさん話しかける事により、以前より言葉がたくさん出てきている。

好きな本では、つぼを覚えているのか、笑ったりして本に親しんでいる。

紙芝居などの読みきかせは好きなのでたくさん聞けたら良いと思う。

自分で本をめくったりすることが難しい子が多いので、読みきかせは大事だ。

本をよみきかせてもらう事やお話し会が大好きだ。「うさぎ」のお話し会は本人もとても楽しそうにしていたと聞き嬉しい。

読み聞かせが好きな児童・生徒が増えてきていることが実感できるアンケート結果でした。学校だけでなく、家庭での読み聞かせが、心の安定や心の成長を促し、更に言葉を聞く力やコミュニケーションする力を培っていくことを信じていいのだなと、アンケートを受けて安心しました。

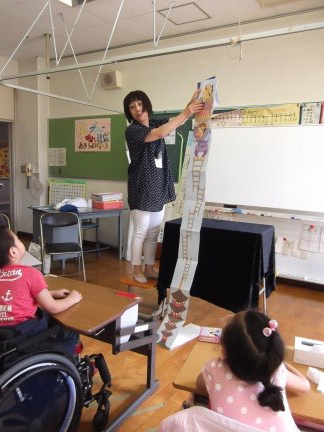

<お話会>

本校では月2回ほどのペースで「おはなしの会うさぎ」から講師の方に来ていただき読み聞かせの会を実施しています。児童・生徒の様子やお話会への希望等を事前に講師の方に連絡し、それをもとにプランを立てていただいています。

パネルシアターを使ったり、手作りの人形を手に語りかけたり、お話に合わせてシャボン玉を飛ばしたりと、児童・生徒が物語の世界を体感できるように工夫してくださっています。お話会へ何度も参加しているグループは、お話を聞く姿勢に成長が見られています。

<おはなしの会うさぎ:講師の方々>

荒木たくみさん「山の木文庫副代表」

渡辺敬子さん 「公共図書館非常勤職員/ JPIC読書アドバイザー」

佐藤凉子さん「子どもと読書のコーディネーター・ストーリーテーラー」

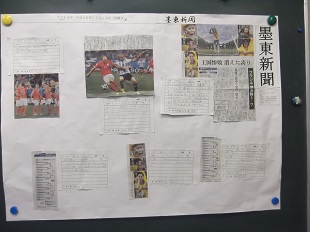

<中学部NIEの取り組み>

中学部では、平成24年度から主に準ずる課程の生徒対象に、NIE(Newspaper In Education 新聞を取り入れた教育)の活動に取り組んでいます。

毎年、朝日新聞社の講師を招き、出前授業を行っています。今年は、「新聞スクラップを作ろう」というテーマに取り組みました。

チームに分かれ、新聞の中にある記事や写真、広告の中からそれぞれ気になったものを切り取って、模造紙に貼り、オリジナルのスクラップ新聞を作成していきました。その記事や写真を選んだ理由も記入し、発表することで、友達と気持ちを共有したり、新たな発見につながったりと、学習を深めることができました。

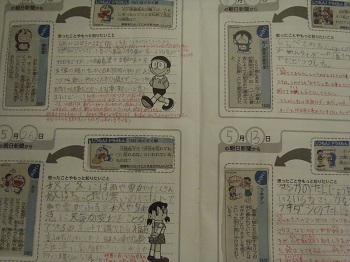

<しつもんドラえもんスクラップブック>

もう一つの活動として、朝日新聞朝刊の「しつもんドラえもん」の記事を用いた取組みを行っています。専用ノートに記事を貼り、生徒が記入した感想に中学部教員がコメントを書き、ノート交換を輪番で行っています。新聞に慣れ親しむという目的の他に、ノートを通して生徒と教員が交流を深めるツールになっていると好評です。

〈マルチメディアDAISY図書の活用〉

わいわい文庫は昨年からパソコンでは活用できるようになっていましたが、今年度より、タブレット端末を活用したマルチメディアDAISY図書を導入しました。教科の学習の読書活動としての活用はもちろんのこと、最近では社会見学や文化祭などの事前・事後学習などにも活用されています。タブレット端末と専用アームを活用することで、立位の姿勢での学習の場面やフロアで仰臥位になった場面など、児童・生徒一人一人の姿勢に合わせて読書を楽しむことができます。

フロアの上に仰臥位でマルチメディアDAISYを楽しんでいる児童がいると、寄ってきて画面をのぞきこんだり、一緒にフロアに寝転がって楽しんだりする児童もいます。友達と何のタイトルを読もうかと話をしたり、一緒に笑ったりしながらマルチメディアDAISYを楽しんでいます。

本校では、平成27年1月29日(木)13:30より、公開授業を予定しています。これまでの実践を報告しますので、ぜひ、足をお運びください。

詳しくは、本校ホームページをご覧ください。まだ、申込み受付します。当日参加も可能です。

http://www.bokuto-sh.metro.tokyo.jp

参加申込書.doc ←ダウンロードできます。