授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

音楽ブックトーク【音楽と物語で戦争をみつめて】

2022-08-06 12:12 | by 渡辺(主担) |

7月27日におこなわれた「みんなで学ぼう!学校図書館司書講座2022」の「学校教育と著作権」第2部「音楽ブックトーク【戦争】ができるまで&実践事例公開には、どこがポイント?著作権」でお話いただきました、東京学芸大学附属世田谷小学校の音楽ブックトークの事例をご紹介します。(編集部)_________________________________________________________________________

音楽ブックトーク【音楽と物語で戦争をみつめて】

音楽ブックトーク【音楽と物語で戦争をみつめて】

東京学芸大学附属世田谷小学校 齊藤豊(音楽教諭)

吉岡裕子(前司書)

3 学期が始まったある日,6 年生の担任の先生に社会科で音楽ブックトークができないかとたずねられました。7,8年年ほど前,6 年生に音楽と本を併用して紹介する音楽ブックトークというのを行ったことを覚えていらっしゃったようです。音楽担当教諭と一緒に作ってみようという話になりました。いろいろ相談している中で,1 回ではできないのではないかとの思いから,3 回連続ブックトークを行おうということになりました。

……………………………………………………………………….

第 1 回 日本から戦争を見つめて (作者から受け取ったメッセージは?)

第 2 回 ドイツで起きていたことに触れて (ホロコーストで生きた人を感じる。自分と向き合う)

第 3 回 『アヴェ・マリアのヴァイオリン』が辿った奇跡を追って(音楽が伝えるもの。音楽ができること)

……………………………………………………………………….

戦争関係の本を様々ピックアップしました。同時に,戦争中の人々の暮らしのことも取り上げたいと思いました。(尚、以下の文章で色がついているところは、齊藤と吉岡のつぶやきです)

ともかく,出してきた本を二人とも読みまくりました。吉岡も以前読んでいた本

で,あいまいには覚えていましたが,もう一度読みました。史実も大事だけど,

普通の人たちが戦争の中でも暮らしていたことをリアルに感じてほしいなぁ…。

けっこう音楽って戦争にいいように使われてきたんだよね…。たしか戦時中の日

本でも,アメリカの爆撃機の音を聞き分けられるように音楽の授業をやめなかっ

たとか聞いたことがあるよ。軍歌だって戦意高揚のために作られていたよね。朝

ドラの古関裕而だってつくった自分の作品がそうやって使われたことへの自責の

念があったみたいだし。ヨーロッパだって同じだよ。

音楽教諭が出してきたのは,戦争に利用された音楽でした。独ソ戦争では(1941年~45年)リヒャルト・ワーグナーの有名な「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の第 1幕前奏曲が,ドイツ国民の戦意高揚のために使われました。ショスタコービッチの「シンフォニー№.7レニングラード」は,ソ連がガンバレという思いで流した曲だそうです。ほかにも,使いたい曲として,「死んだ男の残したものは」や「初心の歌」,サウンドオブミュージックのドレミの歌などがありました。

………………………………………………………………………

【第 1 回目】

日本から戦争を見つめての音楽ブックトークは,2月の中頃に行いました。

「今は戦後? 戦前? 戦中?」という問いかけから始めました。

『木かげの家の小人たち』を吉岡が選んだのですが,齊藤はちょっと不満

そうでした。というのも,小人?ファンタジーじゃない?って思ったよう

でした。でも,読んでみたらこれは必要だということになりました。

最初は,『木かげの家の小人たち』(書誌は文末のリスト一覧参照)で始めました。イギリス人から預かったイギリス生まれの小人は,1 日1杯のミルクをあげることで,ひっそりと暮らしていました。戦争が激しくなって,お世話をしていたゆりと一緒に,小人たちは諏訪へ疎開をすることに。ゆりの父は戦争反対者とされ投獄されました。兄は戦地へ行ってしまいました。田舎でもミルクを手に入れることが困難になってきた中で,果敢に生きる ゆり を通して戦時中の生活が見えます。この詩に注目して,聴いてくださいと言って,♪「死んだ男の残したものは」の楽曲を聴きました。そして,同じ作家の詩「くりかえす」の朗読をしました。

最初は,『木かげの家の小人たち』(書誌は文末のリスト一覧参照)で始めました。イギリス人から預かったイギリス生まれの小人は,1 日1杯のミルクをあげることで,ひっそりと暮らしていました。戦争が激しくなって,お世話をしていたゆりと一緒に,小人たちは諏訪へ疎開をすることに。ゆりの父は戦争反対者とされ投獄されました。兄は戦地へ行ってしまいました。田舎でもミルクを手に入れることが困難になってきた中で,果敢に生きる ゆり を通して戦時中の生活が見えます。この詩に注目して,聴いてくださいと言って,♪「死んだ男の残したものは」の楽曲を聴きました。そして,同じ作家の詩「くりかえす」の朗読をしました。

武満徹の「死んだ男の残したものは」って曲…。これ強烈すぎるかなぁ。

でも 谷川さんの詩は,ストレートに入ってくるよなあ。「死

谷川さんの詩は,ストレートに入ってくるよなあ。「死

んだ男の残したものは,ねじれた足と,歪んだ地球」って,

子どもたちにはどう響くんだろう。東京混声合唱団がめちゃ

くちゃうまいから,引き込まれるとは思うんだけど。

音楽教諭が,♪「初心のうた」の作曲者と作詞者の解説をしました。実際に原爆の後の広島を歩いた作者が書いた詩に被ばく 2 世の作曲家が未来を作る若者に向けて作った曲です。歌詞を配り,じっくり読みながらもう一度,♪「死んだ男の残したものは」を聴きました。

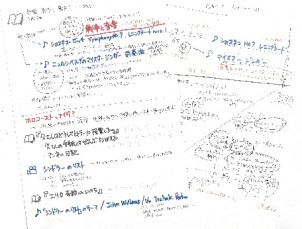

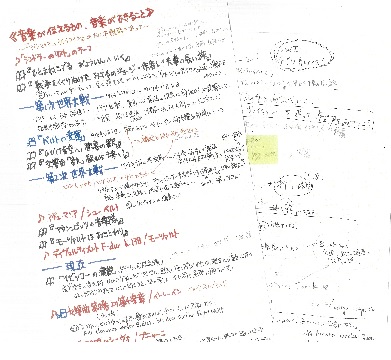

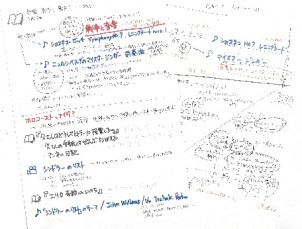

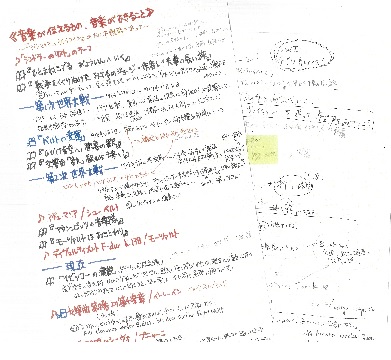

▸手書きのメモ(右)は打ち合わせ時のものです。

……………………………………………………………………….

第 1 回 日本から戦争を見つめて (作者から受け取ったメッセージは?)

第 2 回 ドイツで起きていたことに触れて (ホロコーストで生きた人を感じる。自分と向き合う)

第 3 回 『アヴェ・マリアのヴァイオリン』が辿った奇跡を追って(音楽が伝えるもの。音楽ができること)

……………………………………………………………………….

戦争関係の本を様々ピックアップしました。同時に,戦争中の人々の暮らしのことも取り上げたいと思いました。(尚、以下の文章で色がついているところは、齊藤と吉岡のつぶやきです)

ともかく,出してきた本を二人とも読みまくりました。吉岡も以前読んでいた本

で,あいまいには覚えていましたが,もう一度読みました。史実も大事だけど,

普通の人たちが戦争の中でも暮らしていたことをリアルに感じてほしいなぁ…。

けっこう音楽って戦争にいいように使われてきたんだよね…。たしか戦時中の日

本でも,アメリカの爆撃機の音を聞き分けられるように音楽の授業をやめなかっ

たとか聞いたことがあるよ。軍歌だって戦意高揚のために作られていたよね。朝

ドラの古関裕而だってつくった自分の作品がそうやって使われたことへの自責の

念があったみたいだし。ヨーロッパだって同じだよ。

音楽教諭が出してきたのは,戦争に利用された音楽でした。独ソ戦争では(1941年~45年)リヒャルト・ワーグナーの有名な「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の第 1幕前奏曲が,ドイツ国民の戦意高揚のために使われました。ショスタコービッチの「シンフォニー№.7レニングラード」は,ソ連がガンバレという思いで流した曲だそうです。ほかにも,使いたい曲として,「死んだ男の残したものは」や「初心の歌」,サウンドオブミュージックのドレミの歌などがありました。

………………………………………………………………………

【第 1 回目】

日本から戦争を見つめての音楽ブックトークは,2月の中頃に行いました。

「今は戦後? 戦前? 戦中?」という問いかけから始めました。

『木かげの家の小人たち』を吉岡が選んだのですが,齊藤はちょっと不満

そうでした。というのも,小人?ファンタジーじゃない?って思ったよう

でした。でも,読んでみたらこれは必要だということになりました。

最初は,『木かげの家の小人たち』(書誌は文末のリスト一覧参照)で始めました。イギリス人から預かったイギリス生まれの小人は,1 日1杯のミルクをあげることで,ひっそりと暮らしていました。戦争が激しくなって,お世話をしていたゆりと一緒に,小人たちは諏訪へ疎開をすることに。ゆりの父は戦争反対者とされ投獄されました。兄は戦地へ行ってしまいました。田舎でもミルクを手に入れることが困難になってきた中で,果敢に生きる ゆり を通して戦時中の生活が見えます。この詩に注目して,聴いてくださいと言って,♪「死んだ男の残したものは」の楽曲を聴きました。そして,同じ作家の詩「くりかえす」の朗読をしました。

最初は,『木かげの家の小人たち』(書誌は文末のリスト一覧参照)で始めました。イギリス人から預かったイギリス生まれの小人は,1 日1杯のミルクをあげることで,ひっそりと暮らしていました。戦争が激しくなって,お世話をしていたゆりと一緒に,小人たちは諏訪へ疎開をすることに。ゆりの父は戦争反対者とされ投獄されました。兄は戦地へ行ってしまいました。田舎でもミルクを手に入れることが困難になってきた中で,果敢に生きる ゆり を通して戦時中の生活が見えます。この詩に注目して,聴いてくださいと言って,♪「死んだ男の残したものは」の楽曲を聴きました。そして,同じ作家の詩「くりかえす」の朗読をしました。武満徹の「死んだ男の残したものは」って曲…。これ強烈すぎるかなぁ。

でも

谷川さんの詩は,ストレートに入ってくるよなあ。「死

谷川さんの詩は,ストレートに入ってくるよなあ。「死んだ男の残したものは,ねじれた足と,歪んだ地球」って,

子どもたちにはどう響くんだろう。東京混声合唱団がめちゃ

くちゃうまいから,引き込まれるとは思うんだけど。

音楽教諭が,♪「初心のうた」の作曲者と作詞者の解説をしました。実際に原爆の後の広島を歩いた作者が書いた詩に被ばく 2 世の作曲家が未来を作る若者に向けて作った曲です。歌詞を配り,じっくり読みながらもう一度,♪「死んだ男の残したものは」を聴きました。

▸手書きのメモ(右)は打ち合わせ時のものです。

【第 2 回目】

2回目の音楽ブックトークは世界に目を広げて,戦争を見つめました。

ここでは,第二次世界大戦のアウシュビッツに焦点を絞って,そこで起きていた現実を感じられるように考えました。

実は,1 回目が終わって,2 週間たったころ,ロシアがウクライナに侵攻し,戦争状態になっていました。ニュースは毎日リアルに戦争状態の様子を伝えています。

「朝のリレー」谷川俊太郎の詩を朗読しました。音楽教諭によって次の曲の説明がありました。戦場で兵士を鼓舞するために隊列の後ろからスピーカーで流していたという♪「交響曲第7番ハ長調作品6」から第 1 楽章(抜粋)作曲/ショスタコービッチを聴きました。つづいてナチスの慰問コンサートでも演奏された♪「ニュルンベルグのマイスタージンガー」より「前奏曲」を聴きました。

ショスタコービッチの曲は,後ろからぐんぐん攻められるようで,繰り返し

のメロディ ーが迫ってきているような曲です。子どもたちもハラハラして

聴いていました。「ニュルンベルグのマイスタージンガー」は聴いたことが

ある曲でしたが,ドイツが戦争の時に流したの?って吉岡は思いました。

『父さんはどうしてヒトラーに投票したの』を紹介しました。ミュンヘン郊外に住む少年の眼を通して,ヒトラーの台頭からユダヤ人差別,障がい者の隔離、そして第二次世界大戦が終結するまでが描かれます。

『父さんはどうしてヒトラーに投票したの』を紹介しました。ミュンヘン郊外に住む少年の眼を通して,ヒトラーの台頭からユダヤ人差別,障がい者の隔離、そして第二次世界大戦が終結するまでが描かれます。

戦争が終わり,廃墟となった町で復員してきた父親に少年は,「父さんはどうしてヒトラーに投票したの?」と最後に問いかけ ます。

ます。

同じ時代に『アンネの日記』があることを伝えました。つづいて,映画「シンドラーのリスト」より,子どもたちがトラックに乗せられて連れ去られるシーン,年寄りと病人は連れ去られ,元気な人たちと分けられるシーン,列車に乗せられるシーン。そしてガス室に送られるところなどを観ました。

いい映画なんだけどなあ。全部見せられないのがとても残念。 子どもの中に

は目を背けている子どももいました。つらいシーンばかりです。

『エリカ 奇跡のいのち』には,列車に乗せられたユダヤ人たちのなかで赤ちゃんを持った両親が,せめて子どもだけでも助けたいと思い,列車から赤ちゃんを放り投げたという実話が描かれています。「シンドラーのリスト」テーマ曲を聴いて終わりにしました。

『エリカ 奇跡のいのち』には,列車に乗せられたユダヤ人たちのなかで赤ちゃんを持った両親が,せめて子どもだけでも助けたいと思い,列車から赤ちゃんを放り投げたという実話が描かれています。「シンドラーのリスト」テーマ曲を聴いて終わりにしました。

2回めの音楽ブックトークが悲惨でつらいことが盛りだくさんだったので,3回目は子どもたちがどんな顔をしてやってくるか心配でした。

【第 3 回目】

3 回目は翌週に行いました。『アヴェ・マリアのヴァイオリン』の本を中心に据え て,〈音楽が伝えるもの,音楽ができること〉をテーマに流れをつくりました。『ひとまねこざる』の絵本を示しました。「この

て,〈音楽が伝えるもの,音楽ができること〉をテーマに流れをつくりました。『ひとまねこざる』の絵本を示しました。「この 本はみんなが知っているでしょう。今でもたくさんの低学年の子たちが借りています。」『戦争をくぐりぬけた おさるのジョージ 作者レイ夫妻の長い旅』を紹介しました。この作者夫婦はユダヤ系だったため,ドイツ軍が来る直前に自転車でパリから脱出しました。船に乗ってアメリカへ,その時持っていたわずかの荷物に入っていたのがひとまねこざるの原画だったそうです。

本はみんなが知っているでしょう。今でもたくさんの低学年の子たちが借りています。」『戦争をくぐりぬけた おさるのジョージ 作者レイ夫妻の長い旅』を紹介しました。この作者夫婦はユダヤ系だったため,ドイツ軍が来る直前に自転車でパリから脱出しました。船に乗ってアメリカへ,その時持っていたわずかの荷物に入っていたのがひとまねこざるの原画だったそうです。

明るく始めよう!『ひとまねこざる』からはじめたら,子どもたちはみんな

知ってるって言って楽しそう。

ここから,『アヴェ・マリアのヴァイオリン』の本で語られるヴァイオリンでたどって音楽と本をつなげていきました。始まりは,四国の松山の少女が楽器屋さんから購入した古いヴァイオリンです。

1914 年 7 月 28 日~1918 年 11 月 11 日の第一次世界大戦で,ドイツは連合国と戦って敗れました。(日本は連合国でした)青島から日本にたくさんのドイツ兵の俘虜が連れてこられ,そのうち約 1000 人が徳島の坂東の収容所に連れてこられました。そこの所長は俘虜であっても人間らしい生活をと思い,それぞれが戦前に行っていた職業を収容所内でもやらせることにしたのです。パン屋さんはパンを焼き,農業をしていた人は農業を,ヴァイオリンづくりをしていた人はヴァイオリンを作っていました。映画「バルトの楽園」から,その場面をみました。

ある日彼らは,所内の人たちでベートーベンの交響曲第 9 番を演奏しようということになり,楽器作りや楽譜づくりをはじめました。そして,地域の人たちにも聞いてもらう演奏会を行ったのです。その場面も,映画の中から見ました。実は,それが日本で初めてベートーベンの第九が演奏された日なのです。

『ひびけ青空へ!歓喜の歌』『交響曲「第九」歓びよ未来へ!』に,その様子が生

き生きと描かれています。

き生きと描かれています。

第1次大戦後,オーケストラのメンバーの一人がヴァイオリンをドイツに持ち帰りました。それがユダヤ人の少女ハンナの手に渡されました。ある日,ハンナたち家族はナチスに連れられてアウシュビッツに送られることになりました。ハンナはヴァイオリンを持っていました。すると,アヴェ・マリアは弾けるかとたずねられて,弾いてみたの で音楽隊の一員となりました。『アウシュビッツの音楽隊』に,音楽隊があったことが書かれています。ハンナは音楽隊だったので戦争が終わって解放されました。その時のヴァイオリンが現在中学生の四国の女の子の手に渡ったのでした。

で音楽隊の一員となりました。『アウシュビッツの音楽隊』に,音楽隊があったことが書かれています。ハンナは音楽隊だったので戦争が終わって解放されました。その時のヴァイオリンが現在中学生の四国の女の子の手に渡ったのでした。

『モーツァルトはおことわり』も両親がアウシュビッツの音楽隊 で,ガス室に送られる人たちの慰みにとモーツァルトを弾き続けていたことで,息子がヴァイオリニストになったときに,モーツァルトだけは弾かないでくれと約束させられました。ここで,《モーツァルトのディヴェルティメント(嬉遊曲)ヘ長調 K138》より1楽章を聴きました。

で,ガス室に送られる人たちの慰みにとモーツァルトを弾き続けていたことで,息子がヴァイオリニストになったときに,モーツァルトだけは弾かないでくれと約束させられました。ここで,《モーツァルトのディヴェルティメント(嬉遊曲)ヘ長調 K138》より1楽章を聴きました。

音楽教諭から,ベートーベンの第九は「あなたの心に神からの意志・愛があれば,すべての人々は兄弟になる」という意味であることをを聞きました。

最後に,ドイツの元大統領ワイツゼッカーはドイツの敗戦 40 周年に,「過去に目を閉ざすものは,現在にも盲目になる。非人間的行為を心に刻もうとしないものは,また同じ危険に陥るのだ」と,講演の中で言ったことを紹介してブックトークを終えました。

『言葉の力』ヴァイツゼッカー演説集紹介

【3 回の音楽ブックトークを終えて】

今回の音楽ブックトークを終えて思ったことは,音楽教諭と司書がそれぞれの専門性をリスペクトしてつくっていくところによさがある,と改めて感じることができました。持ち寄った本や音楽を読みあい聴きあいながら,音楽ブックトークのストーリーをつくっていく過程は楽しいものでした。もしかしたらこの音楽ブックトークは,本と音楽との出会いの楽しさを子どもたちにお裾分けをしただけの時間だったかもしれません。子どもたちはそれをどんなふうに感じたでしょうか…。本当はそれを根掘り葉掘り聞き出したいところなのですが,ぐっとこらえて感想をたずねたり書かせたりするのをやめました。一人でも,この時間をいつかふっと思い出してくれる瞬間があればそれで良いと思うことにしました。簡単な言葉にまとめてしまうよりも,心に残る気がしたものですから。

【司書の思い…】

・その人がほしいと思っている本を見つけたい

・物語をもっと深く味わって欲しい

・本を知っているのと同時に教員のことも知っていることを生かしたい

【音楽教師の思い…】

・本と並べて音楽を紹介したい

・音楽への新しいアプローチの仕方を紹介したい

・登場人物の耳になって音楽を聴くという,新しい聞き方をしてみて欲しい

・音楽ブックトークを通して,物語と音楽をリンクさせながら,これまでに接してこなかったジャンルの良さを知って欲しい

【音楽ブックトークの良さ】

・本と同列に音楽があることで,本も音楽も同じようにその子が取り込んでいく

*第1回~3回のブックトーク使用資料一覧リスト戦争と音楽 音楽ブックトーク.pdf

2回目の音楽ブックトークは世界に目を広げて,戦争を見つめました。

ここでは,第二次世界大戦のアウシュビッツに焦点を絞って,そこで起きていた現実を感じられるように考えました。

実は,1 回目が終わって,2 週間たったころ,ロシアがウクライナに侵攻し,戦争状態になっていました。ニュースは毎日リアルに戦争状態の様子を伝えています。

「朝のリレー」谷川俊太郎の詩を朗読しました。音楽教諭によって次の曲の説明がありました。戦場で兵士を鼓舞するために隊列の後ろからスピーカーで流していたという♪「交響曲第7番ハ長調作品6」から第 1 楽章(抜粋)作曲/ショスタコービッチを聴きました。つづいてナチスの慰問コンサートでも演奏された♪「ニュルンベルグのマイスタージンガー」より「前奏曲」を聴きました。

ショスタコービッチの曲は,後ろからぐんぐん攻められるようで,繰り返し

のメロディ ーが迫ってきているような曲です。子どもたちもハラハラして

聴いていました。「ニュルンベルグのマイスタージンガー」は聴いたことが

ある曲でしたが,ドイツが戦争の時に流したの?って吉岡は思いました。

『父さんはどうしてヒトラーに投票したの』を紹介しました。ミュンヘン郊外に住む少年の眼を通して,ヒトラーの台頭からユダヤ人差別,障がい者の隔離、そして第二次世界大戦が終結するまでが描かれます。

『父さんはどうしてヒトラーに投票したの』を紹介しました。ミュンヘン郊外に住む少年の眼を通して,ヒトラーの台頭からユダヤ人差別,障がい者の隔離、そして第二次世界大戦が終結するまでが描かれます。戦争が終わり,廃墟となった町で復員してきた父親に少年は,「父さんはどうしてヒトラーに投票したの?」と最後に問いかけ

ます。

ます。同じ時代に『アンネの日記』があることを伝えました。つづいて,映画「シンドラーのリスト」より,子どもたちがトラックに乗せられて連れ去られるシーン,年寄りと病人は連れ去られ,元気な人たちと分けられるシーン,列車に乗せられるシーン。そしてガス室に送られるところなどを観ました。

いい映画なんだけどなあ。全部見せられないのがとても残念。 子どもの中に

は目を背けている子どももいました。つらいシーンばかりです。

『エリカ 奇跡のいのち』には,列車に乗せられたユダヤ人たちのなかで赤ちゃんを持った両親が,せめて子どもだけでも助けたいと思い,列車から赤ちゃんを放り投げたという実話が描かれています。「シンドラーのリスト」テーマ曲を聴いて終わりにしました。

『エリカ 奇跡のいのち』には,列車に乗せられたユダヤ人たちのなかで赤ちゃんを持った両親が,せめて子どもだけでも助けたいと思い,列車から赤ちゃんを放り投げたという実話が描かれています。「シンドラーのリスト」テーマ曲を聴いて終わりにしました。

2回めの音楽ブックトークが悲惨でつらいことが盛りだくさんだったので,3回目は子どもたちがどんな顔をしてやってくるか心配でした。

【第 3 回目】

3 回目は翌週に行いました。『アヴェ・マリアのヴァイオリン』の本を中心に据え

て,〈音楽が伝えるもの,音楽ができること〉をテーマに流れをつくりました。『ひとまねこざる』の絵本を示しました。「この

て,〈音楽が伝えるもの,音楽ができること〉をテーマに流れをつくりました。『ひとまねこざる』の絵本を示しました。「この 本はみんなが知っているでしょう。今でもたくさんの低学年の子たちが借りています。」『戦争をくぐりぬけた おさるのジョージ 作者レイ夫妻の長い旅』を紹介しました。この作者夫婦はユダヤ系だったため,ドイツ軍が来る直前に自転車でパリから脱出しました。船に乗ってアメリカへ,その時持っていたわずかの荷物に入っていたのがひとまねこざるの原画だったそうです。

本はみんなが知っているでしょう。今でもたくさんの低学年の子たちが借りています。」『戦争をくぐりぬけた おさるのジョージ 作者レイ夫妻の長い旅』を紹介しました。この作者夫婦はユダヤ系だったため,ドイツ軍が来る直前に自転車でパリから脱出しました。船に乗ってアメリカへ,その時持っていたわずかの荷物に入っていたのがひとまねこざるの原画だったそうです。明るく始めよう!『ひとまねこざる』からはじめたら,子どもたちはみんな

知ってるって言って楽しそう。

ここから,『アヴェ・マリアのヴァイオリン』の本で語られるヴァイオリンでたどって音楽と本をつなげていきました。始まりは,四国の松山の少女が楽器屋さんから購入した古いヴァイオリンです。

1914 年 7 月 28 日~1918 年 11 月 11 日の第一次世界大戦で,ドイツは連合国と戦って敗れました。(日本は連合国でした)青島から日本にたくさんのドイツ兵の俘虜が連れてこられ,そのうち約 1000 人が徳島の坂東の収容所に連れてこられました。そこの所長は俘虜であっても人間らしい生活をと思い,それぞれが戦前に行っていた職業を収容所内でもやらせることにしたのです。パン屋さんはパンを焼き,農業をしていた人は農業を,ヴァイオリンづくりをしていた人はヴァイオリンを作っていました。映画「バルトの楽園」から,その場面をみました。

ある日彼らは,所内の人たちでベートーベンの交響曲第 9 番を演奏しようということになり,楽器作りや楽譜づくりをはじめました。そして,地域の人たちにも聞いてもらう演奏会を行ったのです。その場面も,映画の中から見ました。実は,それが日本で初めてベートーベンの第九が演奏された日なのです。

『ひびけ青空へ!歓喜の歌』『交響曲「第九」歓びよ未来へ!』に,その様子が生

き生きと描かれています。

き生きと描かれています。第1次大戦後,オーケストラのメンバーの一人がヴァイオリンをドイツに持ち帰りました。それがユダヤ人の少女ハンナの手に渡されました。ある日,ハンナたち家族はナチスに連れられてアウシュビッツに送られることになりました。ハンナはヴァイオリンを持っていました。すると,アヴェ・マリアは弾けるかとたずねられて,弾いてみたの

で音楽隊の一員となりました。『アウシュビッツの音楽隊』に,音楽隊があったことが書かれています。ハンナは音楽隊だったので戦争が終わって解放されました。その時のヴァイオリンが現在中学生の四国の女の子の手に渡ったのでした。

で音楽隊の一員となりました。『アウシュビッツの音楽隊』に,音楽隊があったことが書かれています。ハンナは音楽隊だったので戦争が終わって解放されました。その時のヴァイオリンが現在中学生の四国の女の子の手に渡ったのでした。『モーツァルトはおことわり』も両親がアウシュビッツの音楽隊

で,ガス室に送られる人たちの慰みにとモーツァルトを弾き続けていたことで,息子がヴァイオリニストになったときに,モーツァルトだけは弾かないでくれと約束させられました。ここで,《モーツァルトのディヴェルティメント(嬉遊曲)ヘ長調 K138》より1楽章を聴きました。

で,ガス室に送られる人たちの慰みにとモーツァルトを弾き続けていたことで,息子がヴァイオリニストになったときに,モーツァルトだけは弾かないでくれと約束させられました。ここで,《モーツァルトのディヴェルティメント(嬉遊曲)ヘ長調 K138》より1楽章を聴きました。音楽教諭から,ベートーベンの第九は「あなたの心に神からの意志・愛があれば,すべての人々は兄弟になる」という意味であることをを聞きました。

最後に,ドイツの元大統領ワイツゼッカーはドイツの敗戦 40 周年に,「過去に目を閉ざすものは,現在にも盲目になる。非人間的行為を心に刻もうとしないものは,また同じ危険に陥るのだ」と,講演の中で言ったことを紹介してブックトークを終えました。

『言葉の力』ヴァイツゼッカー演説集紹介

【3 回の音楽ブックトークを終えて】

今回の音楽ブックトークを終えて思ったことは,音楽教諭と司書がそれぞれの専門性をリスペクトしてつくっていくところによさがある,と改めて感じることができました。持ち寄った本や音楽を読みあい聴きあいながら,音楽ブックトークのストーリーをつくっていく過程は楽しいものでした。もしかしたらこの音楽ブックトークは,本と音楽との出会いの楽しさを子どもたちにお裾分けをしただけの時間だったかもしれません。子どもたちはそれをどんなふうに感じたでしょうか…。本当はそれを根掘り葉掘り聞き出したいところなのですが,ぐっとこらえて感想をたずねたり書かせたりするのをやめました。一人でも,この時間をいつかふっと思い出してくれる瞬間があればそれで良いと思うことにしました。簡単な言葉にまとめてしまうよりも,心に残る気がしたものですから。

【司書の思い…】

・その人がほしいと思っている本を見つけたい

・物語をもっと深く味わって欲しい

・本を知っているのと同時に教員のことも知っていることを生かしたい

【音楽教師の思い…】

・本と並べて音楽を紹介したい

・音楽への新しいアプローチの仕方を紹介したい

・登場人物の耳になって音楽を聴くという,新しい聞き方をしてみて欲しい

・音楽ブックトークを通して,物語と音楽をリンクさせながら,これまでに接してこなかったジャンルの良さを知って欲しい

【音楽ブックトークの良さ】

・本と同列に音楽があることで,本も音楽も同じようにその子が取り込んでいく

*第1回~3回のブックトーク使用資料一覧リスト戦争と音楽 音楽ブックトーク.pdf