授業と学校図書館

授業で役立つ活用事例を「先生のひとこと」として紹介します。

先生のひとこと

地域資料の収集と活用 その2

2023-11-29 10:29 | by 村上 |

2021年に「地域資料の収集と活用」「地域資料の収集と活用」というテーマで司書教諭の小熊真奈美先生に記事を書いていただきました。今回は、現在の勤務校である福島県双葉郡富岡町立富岡小学校での実践を報告していただきました。(編集部)

はじめに

小学校では地域について学ぶ機会が多く、そのための資料が必要です。私は司書教諭として学校図書館における地域資料の収集と活用の仕方を模索してきました。2021年に前任校(川内村立川内小学校、現・川内村立川内小中学園)での実践を報告しましたが、今回は現在の勤務校での実践を、新たな取り組みも含めて紹介したいと思います。

なお、「地域資料」とは、ここでは地域について学ぶために役立つ資料のことを指すものとします。

1 小学校には、どのような地域資料が必要か

教育課程や教科書を開き、どの単元でどのような資料が必要なのかを具体的にピックアップしました。

生活科や社会科は、先生によって授業の進め方にバラエティがあり、常に教科書の通りに授業を行うというわけではありません。でも、教科書を開くと「こんなふうに学習を進めるのか。こういった資料が必要なのだな」ということが具体的につかめるので、改めてよく中身を確認しました。

3・4年社会科の教科書に掲載されているのは、他の地域の例です。指導書にある「単元の構造図」などを参考にして、自分たちの住む地域の地理や歴史についてどのように学習を進めるのかを先生自らが考え、準備しなくてはなりません。資料集めが大変なので、その部分を学校図書館に整備して提供したいと考えました。

2 どんな地域資料を集めたか

大まかに分類すると、「町(郡)」「県」「学校」の資料を収集しました。

これらの資料はほとんど市販されていないので、役場や観光協会をはじめ、身の回りで手に入るものを片端から集めました。大人向けの資料しかなかったり、いい資料が手に入らなかったりしたときは、情報を子ども向けに編集した資料集を自作したこともあります。また、子どもたちが授業で作った地域の歴史についての紙芝居も収集しました。教員が作成したワークシートや教材は、作成者の許可を得て収集しました。

新聞記事は、学校司書がスクラップしています。地図黒板のように大きなものは資料室に置き、どんな地図があるかを教科パスファインダーに載せました。

データ資料のうち、町の教育委員会からは町の昔の写真や航空写真、ドローン動画など、貴重なものを提供していただきました。町役場から提供された町内地図のデータもフォルダにまとめました。

(1)市町村の資料

①富岡町の基本的な情報

『富岡町史』第一巻通史編、第二巻資料編、第三巻考古民俗編

「東日本大震災・原発事故からの復興状況と町の現状」「町政懇談会」「とみおか便利帳」(町内事業所ガイド)

・地図(地形図、地図黒板)

・観光マップ(「とみおかまちめぐり」、ウォーキングマップ等)

②町役場・教育委員会が作成した冊子

「写真で綴る富岡町~明治・大正・昭和の記録~」

「富岡町の文化財及び地域名勝ガイドマップ」

「小良ヶ浜」「とみおかの昔話」

「富岡町 東日本大震災・原子力災害の記憶と記録 Ⅰ・Ⅱ」

③新聞記事

・新聞採録記録(富岡の人、産業、富岡小中学校や児童生徒の記事)

・福島民報新聞連載「ふくしま人 事業家 半谷清寿」「鉄路と生きる 常磐線」

④町の広報誌 「広報とみおか」

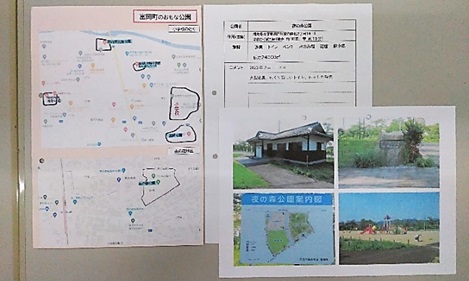

⑤町の公共施設

・公共施設のパンフレット ・町図書館の写真 ・公園

⑥学校

・校舎の平面図

・簡単マップ(司書教諭作成)

⑦その他

・郷土かるた「富岡かるた」

・避難先の仮設校の記念誌「歴史をつなぐ10年間のあゆみ」、DVD

・観光マップ(「とみおかまちめぐり」、ウォーキングマップ等)

(2)双葉郡の資料

「ふるさと創造学 実践事例集」「ふたばの教育」(福島県双葉郡教育復興ビジョン推進協議会)

「ふたばいんふぉ」(双葉郡未来会議発行)

「福島12市町村ぐるぐるmap」「相双エリア常磐線・常磐道沿線つながりマップ」

『写真アルバム 相馬・双葉の昭和』いき出版 2014

(3)県の資料(非売品も含む)

・福島県コンパクトマップ ・市町村パンフレット

『るるぶ 会津 磐梯 福島』

『東日本大震災 ふくしまの30日』福島民報社 2011

『るるぶ特別編集 東日本大震災伝承施設ガイド』復興庁 2023

『まんがでよくわかるシリーズ地域のひみつ編 福島県のひみつ 震災のきおくときずな』(福島県、学研プラス 2018)

(4)自作資料

・司書教諭が作成した4年社会

「きょう土の伝統・文化と先人たち」資料集

「夜の森地区の発展」「小良ヶ浜漁港と富岡漁港」

・児童が作成した紙芝居「小良ヶ浜漁港と富岡漁港」

・教員が作成したワークシート、教材(校内地図など)

(5)総合的な学習の資料

「先輩たちの総合的な学習の記録」小学校・中学校

(6)データ資料(後述)

3 どのように提供するか

(1) 学校図書館に置く

① 紙媒体資料のまとめかた

地域資料の棚を設け、本やパンフレット資料、新聞の切り抜きなど紙媒体の資料を配架しました。

系統的に収集したい資料は、ファイルに収めます。

市町村パンフレットはA4サイズのクリアポケットに1市町村1枚と決めて収納しました。資料が増えたらクリアポケットの数を増やします。福島県は「浜通り」「中通り」「会津」の3地方に分かれるので、3冊のファイルに分けました。

新聞記事はA4サイズのコピー用紙に貼って、「(富岡の)人・産業」「富岡小中学校や児童生徒」の記事に絞って、学校司書がスクラップしています。郷土の偉人を紹介する新聞の連載記事は、ファイルを別にしてまとめました。

一方、形式が揃わないがテーマが同じ資料(双葉郡の資料、廃炉関係資料など)は、テーマのボックスを作って、そこに収めるようにしました。観光マップは多めに収集し、来客や新任の職員などにあげられるようにしました。

②データ資料の見える化

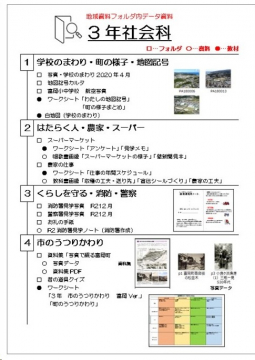

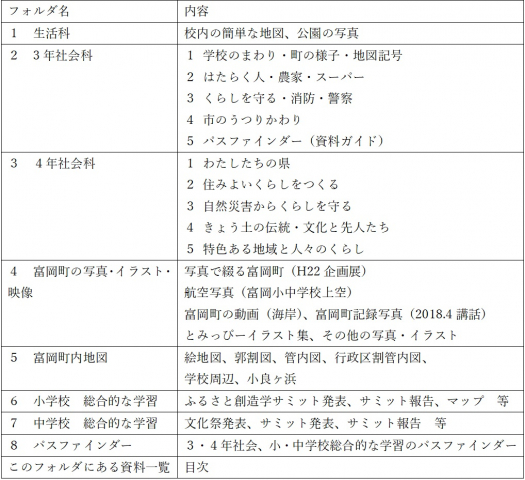

様々なデータ資料を校内共有データフォルダに収めましたが、どんな資料があるか、いちいちフォルダを開いて確認するのは大変です。そこで、データ資料一覧を作成し、印刷したものを学校図書館に置くことにしました。

教科・単元ごとの資料や教材をまとめたパスファインダーも印刷して同じファイルに閉じました。そのようにして、学校図書館に行けば、どんな地域資料があるのかが一目でわかるようにしました。

また、双葉郡内の学校では毎年12月に総合的な学習の成果を発表する機会(ふるさと創造学サミット)があり、そのプレゼンテーション資料(パワーポイント)を印刷したものを「先輩たちの総合的な学習」というファイルにまとめました。過去の事例の概要をつかみやすくしたものです。

町内の地図データは、大判プリンターで印刷したものを発泡パネル(スチレンボード)に貼りました。

(2) データフォルダに保存する

教職員のパソコンが共有しているフォルダの中に、地域資料へのショートカットを設けました。資料の容量が大きいので、資料自体はサーバー内に保存してます。

このフォルダには、教職員のパソコンと教室配置のパソコンからアクセスすることができ、教室のパソコンからホワイトボードに投影して見せることができます。今のところ、データフォルダが誰でも編集できる環境になっているので、児童生徒のタブレット端末からはアクセスできないようになっています。

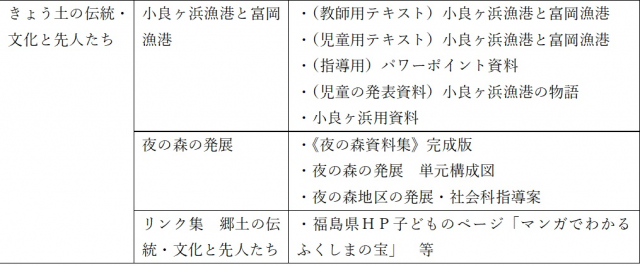

上記の中から、「4年社会科 きょう土の伝統・文化と先人たち」のフォルダを詳しく紹介します。

|

|

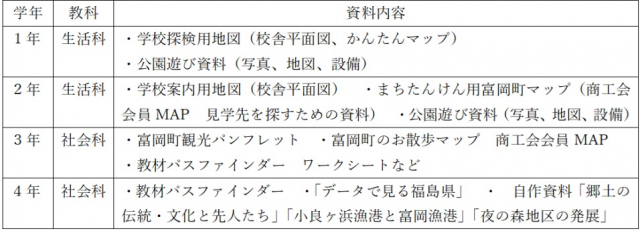

(3) 学年別ファイルに

1~4年生の担任向けに、学年の学習内容に合わせて地域資料をまとめた教材ファイルを作り、手元に置いて使ってもらえるようにしました。

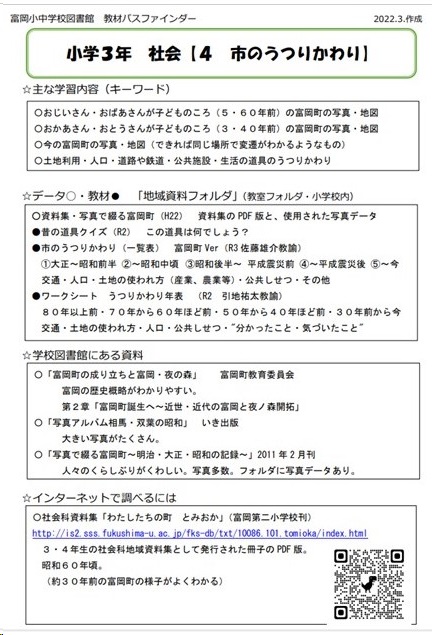

(4)パスファインダーで

3・4年社会科と総合的な学習について、パスファインダーを作成

しました。

・学校図書館・データフォルダ・資料室・インターネット

・富岡町図書館 ・とみおかアーカイブ・ミュージアム

4 活用と役割分担

(1)活用例

①小学1年 生活科「がっこう だいすき」

学校探検にあたり、校内の略地図を用いた。

②小学2年 生活科「どきどき わくわく まちたんけん」

町探検にあたり、訪問先を決める資料として「とみおか便利帳」(町内事業所

ガイド)を用いた。

③小学3年「わたしのまち みんなのまち」

学校のまわりの簡単な地図や教師が作成した白地図、航空写真などを用いた。

④小学3年 社会「市(町)のうつりかわり」

富岡町の移り変わりについて、写真集や冊子、写真データや教材ワークシー

トを提供した。

⑤小学4年 社会科「特色ある地いきと人々のくらし」

・会津若松市の古い建物や町並み、伝統工芸について、市町村パンフレットで

調べた。

⑥小学4年 国語科「伝統工芸のよさを伝えよう」

県内の伝統工芸について、市町村パンフレットで概要をつかみ、自分が調べたいことを決めた。

⑦小学4年 国語「図書館の達人になろう」

地域の図書館のさまざまな工夫を知るため、町図書館の写真をパワーポイント

で紹介した。

⑧小学5年 総合「麓山の火祭り」

地域の祭りについて調べ学習を始める前に、「先輩たちの総合的な学習」ファイルで過去の学習内容をから祭りの概要をつかんだ。

⑨小学6年 学活「修学旅行」

修学旅行先の会津若松市の観光マップなどを用いて事前学習を行った。

⑩中学生 県について学校図書館で調べていたので、県の一枚地図や市町村パンフレットを紹介した。

(2)役割分担

①司書教諭

・地域資料の収集計画 ・地域資料の収集・ファイリング

・パスファインダー・資料集の作成

・職員への資料・情報提供

②学校司書

・新聞記事のチェックとスクラップ ・逐次刊行物(広報など)の収集と保管

・地域資料の収集・ファイリング ・職員・児童生徒への資料・情報提供

おわりに

本校は他地域から異動してくる先生が多く、町についての知識や情報が少ないなかで生活科や社会科の授業を行わざるを得ない先生もいます。そんな先生たちに学校図書館に収集した資料を提供したところ、好意的な反応がありました。例えば、異動したばかりの2年担任から、生活科の町探検でどこに行ったらいいか相談されたときは、「とみおか便利帳」(町内事業所ガイド)を提供しました。町にある金物屋や理容店、ホテルなどの事業所が写真付きで紹介され、連絡先や住所も載っている冊子です。それを元に見学先を決めることができたと、大変喜ばれました。

地域の学習に必要な資料を集めるのは手間がかかりますが、実際に使える資料を毎年積み重ねていけば大きな財産になります。せっかく集めた資料が散逸しないよう、また、利用しやすいように、学校図書館を拠点として大切に収集・活用していきたいと思います。

福島県双葉郡富岡町立富岡小学校 司書教諭 小熊真奈美